摘 要:发展语言能力是义务教育阶段英语教学的目标之一,通过学习英语,使学生能够在感知、体验、积累和运用等语言实践 活动中,认识英语和汉语的异同,逐步形成语言意识,积累语言经验,形成运用英语进行有意义的沟通与交流的能力。本文 以仁爱版七年级英语上册“Unit 1 Making friends”为例,提出做好英语语用知识梳理、拓宽语用能力培养路径以及注重培养 学生的跨文化意识的教学策略,旨在推动教育者形成“语用”教学思维,在提升英语教学水平的同时,促进初中生灵活、有 效运用英语的能力的形成。

语用知识属于英语课程六要素之一的语言知识范畴,是发展语言技能的重要基础之一。基于语用视角优化初中英语教学,培养学生语用意识,不 仅能够促进学生将语言知识内化,改善学生英语思维,还能促使学生不断 提升自身有效运用英语的能力以及灵 活应变能力,生成英语学科核心素养。

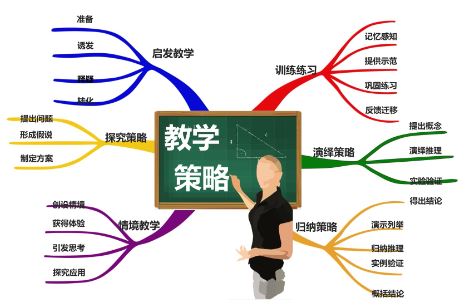

一、做好英语语用知识梳理

教师需对英语教学内容进行深入 研究,挖掘其中的语用知识,寻找到 语用教学的契合点,这样才能提升英语教学实效。

(一)英语教材分析

教师需要在教学前深入研究教材, 结合教材提供的主题、情境,梳理其 中蕴含的语用知识,找到教学着力点, 让学生将语用知识与语境联系起来, 灵活运用,对英语交际中的具体意义、 现实性或可能性进行准确判断,从而 提升有效运用英语的能力。

例如,仁爱版七年级英语上册“Unit 1 Making friends ,Topic 1 Welcome to China !” 构建了中国小朋友 Kang kang 欢迎西方国家小朋友 Jane 、 Michael、Maria 的 场 景:Kangkang 到 机场迎接三位来自西方国家的小朋 友,见面后相互问候,用到了“Good morning”“Welcome to China”,对方则 同样用“Good morning”对 Kangkang 的问候作出回应,并运用“Thank you” 表示感谢。教师可将目光锁定在对话 内容上:不同国家小朋友的见面问候 中,都用到了“thank you”表示“感 谢”。同样具有“感谢”意思的英语词 句还有“thanks”,但是“thank you ” 和“thanks”在使用的场合方面存在 区别:“thanks”通常应用在随意性较 强的场合,如在针对“Would you like a cup of tea ?”的问话中,可用到“No , thanks”,在表示感谢的同时,也带有 拒绝的含义;而“Thank you”则应用 在比较正式的场合中,如教材中 Kang kang 欢迎外国小朋友的场景。

(二)教学目标确立

基于语用视角,教师需要将语用 能力培养纳入“教学目标”之中,让“教学目标”发挥出指导作用,促使语 用知识融入教学各环节中。

例如,仁爱版七年级英语上册“Unit 1 Making friends”中“Topic 1 Welcome to China !”的教学目标设计中,教师 可将目标设置如下:①通过本课学习, 学会 good、morning 、welcome、China、 thank、you、hello 等单词。②学会关 于问候及介绍他人的目标语言,包括 Good morning、Welcome to China、Hello/ Hi 等。③了解英语应用中的“语用知 识”,包括:体悟“礼貌性语用原则”; 了解“thank you”和“thanks”的运用 场景;了解“good morning”“hello”和 “hi”的应用情境。

二、拓宽语用能力培养途径

只停留在语音、词汇、语法等语 言知识层面的传统教学已经无法满足 新课标的要求,教师需要注重提升学 生跨文化意识,消除歧义,让学生更 好地理解语言,运用语言。

(一)语境构建

基于语用视角的英语教学中,教师需要注重语境的创设并以此提升学 生的语用能力。

教学仁爱版七年级英语上册“Unit 1 Making friends”中的“Topic1 Welcome to China !”时,教师可借助教材“Section A 1a Listen,look and say” 提 供 的 直 观化的图片创设语境,引导学生对图 片的细节进行观察:图片呈现的是中 国小朋友到机场迎接外国小朋友的画 面,人物之间由“陌生”到“认识”, 而语言对话则是促成这种转换形成的 工具,进而引发双方的对话,如不同 国家的小朋友用“Good morning”彼 此问候,用“I’m... ”进行自我介绍, 用“Welcome to...” 表 示 欢 迎, 用 “Thank you”表达谢意等,进而让语言有了依托。

(二)规则体会

“语用”关注的是人们在特定的情 境下如何运用语言,进而构建了一系 列的原则,其中包括礼貌原则、得体 原则、谦虚原则、赞誉原则等。英语 教学中,教师不仅要注重学生对词义、 语义的理解,还要将学生带入语境, 令学生体会其中的基本原则。

例如,教学仁爱版七年级英语上 册“Unit 1 Making friends”中的“Topic 1 Welcome to China !”,“Section A 2a Look,listen and understand”练习中,教 材给出了三幅插图,前两幅图片中, Kangkang 面对陌生的外国小朋友,用 “Are you …”对对方的名字进行了猜 测,经历的是由“陌生”到“认识”的 过程,而在认识了 Jane 和 Michael 之 后, Kangkang 就在对话中直接叫出 Maria 的名字。针对自己不认识或不熟 悉的人,Kangkang 用到了“Hello”,而 对已经认识的 Maria,则用到了“Hi”。

“hello” 和“hi”同样都可用于问候,但是语用环境不同。从使用 范围来看,“hello ” 一 般用于所有人, 而“hi”通常用于熟悉的人;从 礼貌的角度区分,“hi”比较随意,而 “hello”则相对“hi”表现得更加礼 貌。教师在组织学生进行“Practice the conversation”时,让学生认真体 会,在理解“hello”和“hi”的同时, 感受语用中的“得体原则”,丰富学生 的语用尝试,促使学生在英语交流中, 对待不同关系的人要运用合适的语言 和词汇,提高学生语用能力。

三、注重学生跨文化意识的培养

语言是文化的一部分,在受到文化影响的同时,也反映文化的特点。 强化学生的文化输入,帮助学生形成 跨文化意识,提高语用能力。

例如,教学仁爱版七年级英语上 册“Unit 1 Making friends”的“Section B 1a Look listen and say”呈现出 Maria、 Mr.Brown 和 Mom 三者对话的语境。 教师可结合此部分对话内容利用“讲 解法”解读其中的文化、礼仪。从对 话 中 发 现,Maria 在 介 绍 Mom 与 Mr. Brown 相 互认 识时,用 到 了“Mom, this is my teacher, Mr. Brown”, 然 后 说“Mr. Brown, this is my mom”。 从 Maria 的语言应用中不难发现将一个人 介绍给另一个人的顺序,教师可借此 向学生介绍西方社交时的礼仪文化。

一般情况下,介绍时需要遵循以 下原则:①从年龄来看,将年幼者介 绍给年长者;②从辈分来看,将后辈 介绍给长辈;③从性别来看,将男 士介绍给女士;④从职位来看,将职 位低者介绍给职位高者。Maria 、Mr. Brown 和 Mom 三者对话中,便体现 出这一社交中的礼仪文化,教师可通 过对教材内容的深入探究与挖掘,将 其中有价值的信息提取出来融入教学 过程,这样不仅能够充实课堂教学, 还能让学生汲取文化精髓,强化学生文化意识。

此外,教师还可发掘教材的中西 方文化差异内容,通过“体验法”和 “比较法”相结合的方式,促使学生 正确看待中西方文化之间的异同,比 如: Maria 在与老师的对话中用到了 “Good morning,Mr. Brown!”。 同 样 是称呼自己的老师,中西方文化中存 在一定的区别。在中国,人们称呼自 己的老师通常使用“张老师”“王老 师”,采用“姓名 + 职位”的方式进 行称呼,以此,体现出人与人之间关 系、地位的差异,表达对老师的尊 重;而在西方国家,则讲究人与人之 间关系的平等,因此,在称呼自己老 师的时候,通常直接称呼为“Mr. …” 或“Mrs.…”。在西方人的意识形态 中,如果用“teacher”称呼自己的老 师,他们将会认为“你忘记了他的名 字”,认为这是“不应该的”,是对老师的“冒犯”。

发展学生的语言能力,培养学生文化意识和英语思维是英语教学的重要目标。因此,教师需要深入挖掘教材中的语用知识,引导学生探索英语 背后蕴含的文化,提升学生的语用能力,促进核心素养的生成与发展。

参考文献:

[1] 张建丽 , 何刚 . 文化语用能 力的培养机制研究 [J].教学与管理 ,2020(6):95-97.

[2] 刘艳 . 中国英语学习者语用能 力发展模式实证研究 [J]. 外语学刊 ,2015(1):114-119.

[3] 隆涛 . 英语教学中注重语用能 力的培养 [J]. 中国教育学刊 , 2015(S1):208-209.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>