SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章以人教版初中英语教科书为例,首先阐述了课后服务“质”的停滞,然后论述了文化传承与课后服务的融合发展,最后提出了中华传统节日文化融入课后服务路径。

关键词:中华传统节日文化;课后服务;英语教科书

当前的课后服务虽然始终严防发生集体性教学或补课等类似情况的“质变”,但是众多学校的课后服务形式较为单一,这不仅严重影响了学生的参与热情,也导致服务效果大打折扣,故如何提高学生的参与度成为学校面对的主要难题。中华传统节日文化作为中华优秀文化中的一种类别,有其独特的人文魅力。为积极促进中华优秀文化的传承与发展,《国务院办公厅关于全面加强新时代语言文字工作的意见》指出:“传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀文化,提高用外语传播中华文化的能力。”[1]如何促进中华传统节日文化的传承,也是增强中小学生文化自信所面临的重要问题。本文通过将中华传统节日文化融入课后服务这一活动形式,以求实现促进文化传承与提升课后服务体验感的“双赢”局面,并探究有关落实中华传统节日文化传承与英语口语能力提升的课后服务路径。

一、现实困境:课后服务“质”的停滞

(一)课后服务“本质”的停滞

课后服务的活动时间往往安排在周一至周五的下午放学后,学校为减轻学生的负担,减少了以往的正常教学课时。以株洲市淞欣学校为例,学校的日常教学课时为上午5节、下午2节。淞欣学校设有小学部和初中部,在课后服务方面,小学、初中的开展时间一致,均安排了2节课的内容,时间为从周一至周五的每天三点四十到五点十五,且按照每节课10元的收费标准对教师的教学活动给予补贴。课后服务采取自愿性原则,未参与课后服务的学生在下午三点半就可以放学离校,自行安排活动。课后服务的本质是为了减轻学生学业负担,与日常教学形成相互补充,在巩固学生学习成效和促进学生全面发展上有着至关重要的作用。但是目前有很多学校与家长形成了一种潜在的共识,将课后服务与托管服务画上等号。在遵循“不讲新课”“不集体教学”禁令的前提下,教师在课后服务的活动中只需监督学生完成相应的课后作业,学校只起到看管的作用,将学生放学而家长还在上班的这段空白时长进行粗滥的填补。部分学校受学生评价体系的影响,仍旧严抓学生的学习成绩,以组织考试、讲评试卷等形式提高学生成绩,这些行为导致教学的课时量变相增加,使得学生的负担非但没有减轻,反而愈发加重[2]。活动是育人的重要载体,是学生能力养成和能力体现的重要途径,也是课后服务的重要形式[3]。只注重“服务”却忽视“育人”的课后服务活动无疑在心理层面上给学生套上了层层的枷锁,使得课后服务内涵的“本质”停滞在减负的表面层次,学生的教学时长缩短了,但参与课外兴趣活动的时长并没有明显增加。

(二)课后服务“质量”的停滞

虽然义务教育阶段教师普遍对“双减”政策保持积极态度,但是当政策落实到具体要求方面时,只有较少的教师支持增设课后服务[4]。各类学校中的教师结构普遍存在文化类与艺术类严重不均的现象,然而课后服务对音体美等学科教师的需求不断扩大,导致这一问题越发突出,使得众多教师不得不在自己不擅长的领域开展课后服务。教师有极大的可能性面对不同的陌生面孔的学生,往往需要重新了解学生的性格特点、学习能力,以便进行活动设计与安排,而难以运用日常教学中积累的“教学情报”。教师的工作负担进一步加重,除了要承担本职教学任务,还要参与不同程度的课后服务。部分教师的教学时长呈现出增长趋势,导致教师群体消极应对课后服务的现象开始滋生。一方面,课后服务的参与原则是以兴趣为主要导向,但现有的课后服务往往简单化,且始终处于机械固化的状态,无法满足学生的多元化需求[5]。另一方面,部分课后服务的开展没有切实地关注到个别性格较为内向的学生,造成只有少部分学生在活动中活跃的现象[6],由此,课后服务活动的参与效果只体现在部分学生身上,课后服务质量不尽如人意。课后服务应该是促进学生学习、培养学习兴趣、促进个性发展、提升核心素养的校内教育[7]。在课后服务“质量”停滞的情况下,这些原本应该达成的效果显得遥不可及。良好的课后服务需要向学生提供发展的机会与平台,使他们能从活动中收获一定的成就感,这种感觉会让学生愈发投入活动,最终在参与度方面形成良性的循环,从而促使课后服务质量不断提升。

二、教学需要:文化传承与课后服务的融合发展

众多的外语教科书中均广泛地弘扬了各国的传统节日文化、相处礼节、人文面貌、地理特色,但是对中华优秀传统文化的介绍甚少。文化与教学的融合发展,能在一定程度上缓解广泛存在于我国外语学习者身上的“中华文化失语症”,为课后服务注入无限的发展活力,增添活动的趣味性。课后服务在注重初中生文化知识教育的同时,也需要引导学生在自由健康成长的过程中,逐步形成对中华传统优秀文化中蕴含的思想理念、道德规范与人文精神的基本认知[8]。

(一)文化传承的天然助力

初中生自幼年时期就身处中华传统节日文化的氛围之中,他们在耳濡目染之下也对节日文化有一定的了解,这对增强学生张口说出来的意愿有天然的助力作用。正如维果茨基的“最近发展区”理论所提及的那样,运用英语口语表达节日文化具有一定的挑战性与难度,但他们可以凭借自己在教学中学到的知识,以及日常生活中累积的经验来尝试解决自己面临的新问题。教师在调动学生积极性的过程中,能逐渐激发出学生的逻辑思维潜能、口语表达潜能。

中华传统节日文化涉及特定日期、美食、庆祝活动、神话故事等众多的习俗内容,课后服务活动无论从中选取哪一个板块,都可以横向或纵向地拓展变化,使活动内容各具特点。学生可以感受到借由课后服务传达出的中华传统节日文化的积极情感,而这正是现有的人教版英语教科书中应该放大或进一步明确的内容。在潜移默化的影响下,教师应鼓励学生实现显性的说,而非隐性的想,让学生在沟通交流的过程中使思想得以碰撞、转化,从而焕发出光鲜的活力。

(二)课后服务的强力推动

“双减”政策下的课后服务立足以学生为本,综合各类文化艺术活动及兴趣小组、社团活动,开展了相关教育活动。课后服务就如同校本课程一般,可由各个学校根据自身的发展特点,基于学生的总体情况,在符合社会主义核心价值观的前提下自由安排具体的活动内容。因此,其内容的广泛性得以延伸,活动形式也逐步多样化。对学生而言,区别于日常教学的课后服务才更具有吸引力。中华传统节日文化内涵从古至今不断地丰富着,作为德育、美育的活力源泉,它与课后服务相结合的过程即是由学生将抽象的文化进行具象的图画、语言表达的转化过程。课后服务从德智体美劳等方面出发,旨在作为日常教学活动的补充,在确保学生身心健康的同时,全面提升学生综合素质,实现“快乐教育”。当学生能从融入了中华传统节日文化的课后服务中体会到学习的快乐时,文化的感染力就已经润物无声般地深深植根于他们的内心,促使他们自发地向外界获取中华优秀传统文化的养分。课后服务为学生提供了一种隐性的教学服务,促使他们在参与活动时对节日文化的内容进行再创造,运用想象力与创造力进行加工,从而用自己的笔触或语言描述着属于他们的节日记忆。

从计划与执行的角度来看,课外活动是培养学生潜能、才能、兴趣、能力的最佳活动[9]。根据株洲市的调查结果可知,课后服务活动大多由教师自主设计。首先,教师需要自愿向教学组提交自己书写的课程计划书,计划书需要明确书写教学对象、教学目标、教学效果等内容,待教学组审核通过后,即可安排相关课后服务。课后服务给予了教师一定的自由教学权,教师可自愿参与并按照自己的设想开展活动,这样能有效减轻教师的精神负担,并增加教师的课后服务投入度。情绪较高的教师有更多的精力开发课后服务活动,学生也能在教师精心设计的活动中拥有更好的体验感。大多数学生非常重视教师的课后服务活动组织形式,这也要求教学者提供以良好主题为代表的内外部激励措施来回应学习者的内在参与动机,促使他们对学习过程进行反馈[10]。正因如此,就需要利用中华传统节日文化情境化程度高、生活紧密性强的特点,使其融入课后服务,进一步增强活动的亲和性,激发学生的课后服务活动参与意识,引导其传承中华传统节日文化。

三、路径探索:中华传统节日文化融入课后服务路径

基于中华传统节日文化融入的课后服务可以从主题、形式、过程三方面来落实,下面以初中人教版英语教材的单元内容为例,呈现中华传统节日文化融入课后服务的实施路径。

(一)合理选择主题,激发学生投入兴趣

中华传统节日文化众多,各具特色,有着悠久的历史,因而其内涵与活动形式均在历史的长河中不断沉积,愈发厚重而丰富。为探究中华传统节日文化内容与课后服务活动内容交叉融合的方式,需要选取一个传统节日作为探寻路径的代表。学生从课堂中学习知识,在课后还要巩固知识,因此,首个中华传统节日文化主题的选取应从具体的教学内容切入。这样的角度更贴近于学生的最近发展区,学生在自己现有的水平之下可以尝试参与活动,能在较为合理的范围内挑战自己以获得成长带来的喜悦,从而激发投入课后服务的兴趣。考虑到中华传统节日文化融入课后服务所面向的对象是初中三个年级的学生,要为其选择合理的主题。首先,要分析人教版初中英语教科书的课程内容,从每一本教科书中选取具有共同点的单元;其次,需要研读课文内容,分解出单元内的语法知识点;最后,依据已分解出的内容来确定主题,并围绕主题确定寓教于乐的发展性课后服务活动架构。学生课业负担过重容易出现各种问题,如学习思维僵化、学习兴趣弱化、学习能力退化[11]。纵观初中三个年级的英语教科书内容,其中九年级教科书的Unit 2开篇明确地提及了mooncakes(月饼)这一中秋节话题,本文以此为切入点,从假期、旅行、美食、时间等方面选取与“事件发生”有关的内容。

(二)丰富活动形式,实现内容交叉融合

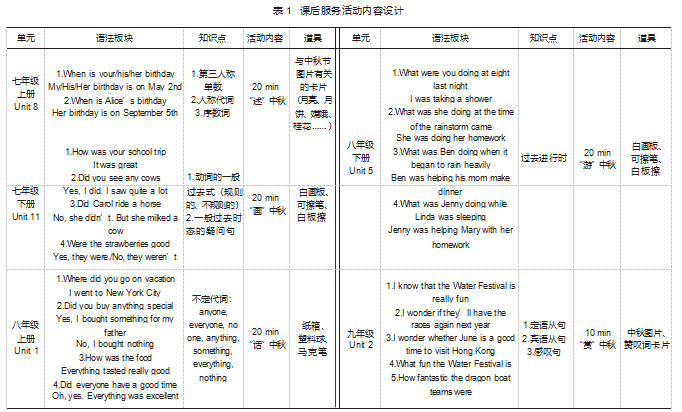

教师需要根据学习者的学习特点来确定课后服务的大致难度,并以中华传统节日文化作为连接教学知识与课后服务活动的桥梁。第一,分析每一个单元中的Grammar Focus(语法焦点)后,整理出该单元的主要语法板块。第二,针对知识点涉及的内容,与具有多样性节日文化内涵的中秋节结合起来。第三,教师根据活动需要制作活动道具,安排学生按照两人一组或多组合作的方式随机组队。随机性组队可以增加学生间的协同交流机会,并借助课后服务增强学生的人际交往能力和自我表达能力。具体的内容设计步骤如表1所示。

(三)指导活动过程,提升学生参与深度

课后服务活动可通过场景布置和活动内容,为学生营造一个“中秋节”的节日氛围感。教师通过结合日常生活中的具体文化现象,引导学生借助语言交流的形式来强化自身的文化传承意识,从而拓展学生参与课后服务的深度,使他们慢慢摆脱空洞的语言表达,并自主了解中华传统节日文化的魅力所在。趣味性的课后服务活动在传承文化的同时,促使学生在相对熟悉的文化环境下敢于开口表达、乐于开口表达,逐渐撕掉“哑巴英语”这一标签。

1.“述”中秋。每个环节的活动都旨在促进学生参与,因而不存在明确的评价机制,教师在活动中要扮演好鼓励者的形象,要不吝惜地赞扬学生。在中华传统节日文化融入课后服务活动开始之前,学生要进行随机分组,确定固定的组内成员。教师要事先准备好纸签,每两张纸签上面要写上相同的字母,如“A1”与“A2”,若有两位学生抽中了相同的字母,则其自动成组。教师可以将每一位学生在课后服务中的表现以照片的形式记录下来,打印出来的活动照片可作为活动奖励分发给学生。学生通过照片可以真切地感受到自己曾有的参与经历,家长也能依靠照片了解子女在学校的学习经历。

“述”中秋作为中秋节主题课后服务活动的首个环节,主要的作用是使学生之间实现“破冰”,缓解初一至初三年级的学生在活动开始之初的尴尬感,让学生在合作交流时更易达到畅所欲言的境界。该环节的具体开展流程如下:以A组对象为例,“述”中秋的具体活动内容为主要是让A1与A2在20分钟内自由地运用已学的英语知识,向对方描述自己眼中的中秋节是怎样的,任意畅谈中秋节的节日文化内容,此环节隐藏了一个必做任务就是要用英文表述中秋节的阴历日期。课堂中既有内容的表达者,也有内容的倾听者,倾听与反馈的良性模式可推动中秋节的节日文化内容在学生交替述说中不断丰富,使传承传统节日文化的思想逐步在学生之间产生交汇。这样,以“述”为主组织英语学习活动,调动了学生开口表达的兴趣,丰富了学生对中华传统节日文化的认知,让乐学真正发生,保证课后服务活动的质量,同时也提升了学生英语学习效果。

2.“画”中秋。“画”中秋的活动环节有20分钟的时间交由学生自由安排,每组学生要在时间限制内完成合作任务。以A组对象为例,A1、A2要运用白画板、可擦笔、白板擦,在不向对方透露作画内容的前提下,分别绘制自己在中秋节的所见所闻或做过的事情。完成绘制后,A1用英语描述A2所画的内容,A2用英语描述A1所画的内容。描述的过程中,如果遇到不会使用的单词,组员可以相互帮助提示相关单词或寻求教师的帮助。学生将传统节日文化的生活化内容以绘画的形式呈现,是对脑海中的中秋节节日画面的再创造,他们对中秋节节日文化的体验感由此汇集于笔触之上。这样,以“画”的方式引导学生进行英语学习,增强了课后服务活动的趣味性,让学生在参与中发展兴趣,感受中华传统节日文化的魅力,切实提升英语学习效果。

3.“话”中秋。“话”中秋是一个多人协同合作的环节,限时20分钟,要求每4个小组进行结盟(8人),按照英文字母顺序,每4个组可组成大的联盟,如A、B、C、D组为一个联盟,组员可以自行商议拟定联盟名。每个联盟列成一队,第一个人从“黑箱”中抽取写有不同不定代词的球,运用抽中的单词造一个跟中秋相关的句子。完成后,由下一个人接力抽取并造句,不能重复,直至最后一个人完成则算挑战成功。若中途有学生的卡顿时间超过10秒,则需要返回到最开始。以这种挑战性的合作接力活动将传统节日文化内容融入竞争与团队协作,可使学生自主创作与中秋节相关的文化内容,让英语的知识点被灵活地运用于活动之中,这样不仅能培养学生的自我表现能力,发展学生的英语思维能力,还能促使学生进一步深入探究中华传统节日文化,提高学生在课后服务活动中的参与度,保证学生英语学习效果。

4.“游”中秋。“游”中秋环节的回忆时间“定格”在中秋节当天的晚上八点,要求学生参考这个过去的时间展开活动,运用过去进行时这一时态来完成任务。考虑到初中三个年级的教学内容难度差异较大,教师需要根据实际情况提供如下的例句:“Alice was eating mooncakes at eight o’clock in the evening of Mid-Au-tumn Festival(中秋节晚上八点的时候,爱丽丝正在吃月饼).”以帮助低年级的学生参与该环节。此环节的时间限制在20分钟内,两人一组,以A组对象为例,A1按照教师提供的题板内容比画动作,A2根据A1的动作猜测“定格时间点”下发生的行为,再由A2以自己为主语复述过去那个时刻所发生的一切。以模拟的形式将中秋节的节日文化融入过去的时间旅行,学生以时间定格点追溯中秋节活动内容,就仿佛身处那时那刻的场景之中。这样通过情景回忆的方式,让学生感受中华传统节日文化的魅力,体会中华传统节日文化的内涵,可使英语学习的体验性得以增强,保证英语课后服务的有效落实,学生英语学习效果显著。

5.“赏”中秋。本环节的时间控制在10分钟内,以A组为例,A1与A2需要从教师提供的中秋图片中任意选取1幅图,接着找到另一组的学生,两个组的四位成员均需要描述感叹内容,要求每个人用的感叹词都不一样。教师可以根据实际活动开展情况,选择性地向学生提供例句指导,如“How bright the moon is in

the night sky(夜空中的月亮是多么皎洁啊)!”。传统节日文化的传承也包括了思想情感的传承,前期多种类型的活动给予了学生不同的感受,学生对中秋节的感情流露于感叹之中。在这一情形下,教师有技巧性地引导学生围绕课后服务活动的主题进行表达,能够让学生对中华传统节日文化有一个相对全面的认识,营造轻松愉快的氛围,在保证课后服务质量的同时,能使学生高效地达到预期学习效果。

总之,“述”“画”“话”“游”“赏”五个方面的中秋节主题课后服务活动促使学生借助简单的英语口语来描述眼中那独特的中秋节,让他们回忆起有关中华传统节日的生活经历。在关于文化传承的课后服务活动中,教师仍旧需要从学生本位出发,给予学生更多的关注,力求为学生提供较为精准化的辅导,使其拥有更好的活动体验感。同时,应强化学生对节日氛围的感受,为提升文化传承在他们心中的感染力奠定基础。教师在整个活动中扮演的主要角色是组织者、引导者、鼓励者,当学生在交流的过程中遇到问题时,教师应当对学生进行及时的引导,促使学生更好地讲述自己的故事。若是发现有学生没有参与活动,教师需要带领他们迈过开口交流的那道门槛,鼓励他们一步一步地表达自己的想法。随着活动的开展,学生那些有关中华传统节日文化的记忆、情感都悄然融入课后服务,他们的文化自信、文化认同感也会愈发强烈。可见借助文化传承延展出去的绿枝,能为他人送去沁人心脾的阴凉。

参考文献:

[1]国务院办公厅关于全面加强新时代语言文字工作的意见[EB/OL].(2020-09-14)[2023-03-20].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_ 1777/moe_1778/202111/t20211130_583564.html.

[2]高巍,周嘉腾,李梓怡.“双减”背景下的中小学课后服务:问题检视与实践超越[J].中国电化教育,2022(5):35-41,58.

[3]欧阳修俊,梁宇健.“双减”背景下课后服务课程建设的理念、价值与逻辑[J].教育科学研究,2022(7):26-32.

[4]陆芳,张莉,翟友华,等.中小学校“双减”实施情况、存在问题及对策:基于江苏省的实证分析[J].天津师范大学学报(基础教育版),2022,23(4):25-30.

[5]徐用祺,钟志勇.“双减”政策背景下课后服务问题研究:基于网络社交平台的大数据分析[J].中国青年研究,2022(7):56-63.

[6]苗建成.城区中小学开展课后服务工作的问题与对策[J].教学与管理,2018(7):31-33.

[7]游莎,周先进.弹性离校背景下中小学生课后服务的内涵、价值与目标[J].教学与管理,2020(9):31-35.

[8]王威峰,李红革.以系统观念推动中华优秀传统文化传承创新[J].人民论坛,2022(5):123-125.

[9]PRIMASATYA N,IMRON I F.Prototype of mathematics club mod-ule in a co-curricular activity for elementary students[J].Journal of physics conference series,2021(4):42-57.

[10]JOHANA M C B,LAURA D Q.University experience and co-cur-ricular activities:motivations of undergraduate student of UPB Medellin to participate in co-curricular activities[J].Revista Q,2016,11(21):82-106.

[11]都晓.“双减”视域下课后服务的难点与进路[J].暨南学报(哲学社会科学版),2022,44(3):121-132.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>