SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要

本节课以李白的诗《渡荆门送别》为情境,设计问题链,激发学生的学习兴趣,引导学生探究中国的地势特征及其优越性,培养学生的区域认知能力和综合思维能力,提升学生的创新能力、合作与交流能力、知识面和地理思维能力。同时,制作中国地形图立体模型的实践作业有助于培养学生的地理实践力,帮助学生落实地理学科核心素养,为学生的全面发展奠定基础。

[关键词]中国地理,地势特征,情境教学,《渡荆门送别》

一、教学背景

(一)课标要求

本节课对应的地理课程标准是“运用地图和相关资料,简要归纳中国地形的特征”。其中,“地形”是核心概念,某区域地形特征的描述一般包括该区域的地形类型、地形类型的空间分布和地势特征,本节课将“地势特征”作为重点进行学习和应用。“地图和相关资料”是重要工具,本节课需要用到的地图和资料包括中国地形图和沿北纬30°线中国地形剖面图等地图以及唐诗、绘画作品和景观照片等资料。“简要归纳”是核心方法,通过本节课的学习,进一步提高学生的读图能力、资料分析能力和归纳总结能力。本节课采用启发式教学法和情境教学法组织教学,以李白的诗《渡荆门送别》为情境贯穿课程始终,通过一系列问题激发学生的学习兴趣,启发学生积极思考,落实地理核心素养。

(二)学习任务分析

本节课内容选自中图版地理七年级上册第三章第一节“地形特征和主要地形区”。地形是自然环境的重要组成部分,它与气候、河流共同构成了初中地理的自然地理的骨架。本节课之前,学生已经学习了地图和地形图的阅读方法,掌握了中国的疆域、人口和地形特征;本节课之后,学生将学习气候与河流等自然要素以及自然灾害和自然资源等地理现象。因此,本节课在七年级上册的地理学习中具有承上启下的作用,一方面是对地图和地形图阅读方法的实际应用,另一方面可以将本节课的学习方法迁移到其他自然要素和地理现象的学习中。

本节课内容对培养学生地理核心素养具有重要的作用。对包括中国地形图在内的不同类型地图的阅读和分析,有助于培养学生的区域认知能力和综合思维能力,中国地势特征优越性的学习有助于培养学生的人地协调观,课后布置的“制作中国地形图立体模型”作业有助于培养学生的地理实践力。同时,本节课内容体现了学习生活中的地理的课程基本理念,有助于培养具有生态文明理念的时代新人。

本节课的核心问题是“中国的地势特征及其优越性”,问题链设计如图1所示。

(三)学情分析

本节课的授课对象为七年级学生,针对本节课内容,学生已经有了一定的储备。在知识层面,学生已经认识了五种地形类型和中国的地形特征;在能力层面,学生已经掌握了地图和地形图的阅读方法,这些知识和能力对本节课学习具有非常重要的作用。但是,由于本节课之前主要是针对单个要素的学习,学生普遍缺乏针对多个要素和多种地图的综合分析能力,运用地理视角分析实际问题的能力也有待提升。考虑到该年龄段学生正处于由感性思维到理性思维的过渡阶段,认知能力有限,本节课以学生熟悉的《渡荆门送别》导入,通过问题激发学生的学习兴趣,结合多种地图资料巩固学生的读图能力、资料分析能力和归纳总结能力,启发学生思考,帮助学生培养区域认知能力和综合思维能力,落实地理核心素养。

二、教学目标

(一)教学目标

(1)运用中国地形图和地形剖面图,归纳出中国“西高东低,大致呈阶梯状”的地势特征,找出各阶梯的分界线和阶梯内部的主要地形区,学会运用地形剖面图分析地形特征,培养学生的读图能力和从地图中获取信息的能力。

(2)运用《渡荆门送别》和图文资料,说出中国地势特征对气候与河流等要素的影响,培养学生的区域认知能力、综合思维能力和运用地理视角分析实际问题的能力,使学生初步形成尊重自然,与自然和谐共处的地理观念。

(二)教学重难点

1.教学重点

(1)中国的地势特征。

(2)中国地势各阶梯的分界线和阶梯内部的主要地形区。

2.教学难点

(1)认识中国地势特征的优越性。

(2)初步学会运用地形剖面图分析地形特征。

三、教学评价

学习评价包括课堂评价和课后评价两部分。

学习评价一方面关注学生的课堂表现,通过课堂表现获取学生对本节课内容的感兴趣程度、知识接受程度和专注度等信息,以便及时调整教学方案;另一方面要求学生下课前填写自评表(见表1),调查每个学生对本节课知识和能力的掌握情况,以便在今后的课堂活动中改进教学方法。

课后评价主要体现在实践作业上。学生在课后自选材料制作中国地形图立体模型,正确制作该模型不仅需要用到本节课的知识,还需要一定的动手实践能力和空间思维能力。通过该实践作业可以更加清晰地了解每个学生的情况,以便进行个性化指导。

四、教学过程

【环节一】情境导入

教师为主的活动:教师展示李白的诗《渡荆门送别》,通过诗句“山随平野尽,江入大荒流”提出问题,引发学生思考。

学生活动:阅读《渡荆门送别》,感受其中的意境,尝试说说李白创作这首诗时最可能身处哪种自然景观之中。

设计意图:激发学生的学习兴趣,引导学生发现生活中的地理问题。

【环节二】中国的地势特征

教师为主的活动:教师引导学生寻找李白作诗时所处的位置,与本节课内容建立联系。在此基础上引导学生自主学习中国的地势特征,巩固读图方法。

学生活动1:已知诗中的“江”是长江,阅读诗句“山随平野尽,江入大荒流”和景观照片,说出李白所处位置的地形特征,并尝试在中国地形图(见教材第48页图3-2)上找出李白作诗时所处的位置。

学生活动2:阅读中国地形图,说出李白所处位置附近的山脉名称,并说出该山脉在图中的意义。

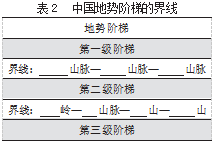

学生活动3:阅读中国地形图,自主学习,说出中国的地势特征,完成表2。

设计意图:培养学生的读图能力和从地图中获取信息的能力。

【环节三】中国地势特征的优越性

教师为主的活动:教师引导学生深度剖析《渡荆门送别》蕴含的地理意义,对比三峡的古今差异,分析中国地势特征的优越性。

学生活动1:阅读诗句“仍怜故乡水,万里送行舟”,说出李白此次出行的交通工具是什么。结合教师展示的李白出行路线图(见图2),说出长江的流向及其与中国地势特征的关系。

学生活动2:诗人李白在几十年后故地重游时创作了《早发白帝城》,其中的“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”体现了船行速度之快。对比阅读《早发白帝城》的绘画作品和现在的三峡水库照片,说一说:如果今天李白乘船穿过三峡,还会同1000多年前一样,走那么快吗?

学生活动3:如今,国家在三峡修建了水电站,思考将水电站建在此处的原因,同时阅读中国地形图,思考还有哪些地方适宜建设水电站。

学生活动4:李白能够从四川坐船到湖北荆门山,说明长江水量较大。思考问题:长江中的水主要从哪儿来,它与我国的地势特征是否存在关联?

设计意图:培养学生的自主探究能力和综合分析能力,使学生初步形成尊重自然,与自然和谐共处的地理观念。

【环节四】总结归纳

教师为主的活动:教师引导学生梳理本节课的主要知识框架,同时提供几道与本节课内容紧密相关的检测题,引导学生巩固本节课的重要知识点。

学生活动1:总结李白创作《渡荆门送别》时的所见所闻以及其中蕴含的地理意义。

学生活动2:根据板书内容,梳理本节课的主要知识点。

学生活动3:完成课堂检测题。检测题结合本节课教学重难点进行设计,帮助学生巩固知识点。

设计意图:培养学生的归纳总结能力。

【环节五】作业布置

作业设计:制作中国地形图立体模型。

基本要求:模型能够正确反映中国的地势特征,能够正确表达不同阶梯之间的海拔差异,制作材料不限。

拓展要求:在模型中添加要素(如主要地形区、主要河流、主要水电站等要素,任选其一即可),增加模型的观赏性。

作业情况:作业上交后,教师指出其中存在的问题,待学生修改完成后,选取一些具有代表性的优秀作业在全年级进行展示,提升学生的参与感和获得感。同时,优秀作业也可以

作为教具在以后的教学中使用。

设计意图:培养学生的动手能力和地理实践力。

五、教学反思

(1)本节课以学生熟悉的李白的《渡荆门送别》一诗为情境贯穿教学的始终,一方面结合诗句描述的景观、景观照片和中国地形图,认识中国的地形差异和地势特征;另一方面,结合诗句中作者的出行方式和出行路线以及中国地形图等资料,认识中国地势特征的优越性。该情境的设计有助于激发学生的学习兴趣和学习热情。同时,不同类型地图的阅读对于锻炼学生的读图能力和从地图中准确获取地理信息能力都非常重要。

(2)本节课注重落实学生的地理核心素养,在挖掘诗句地理信息的基础上设计问题链,使学生在分析诗句的过程中发现中国地势的差异性和中国地势特征的优越性,培养学生的区域认知能力和综合思维能力,使学生初步形成尊重自然,与自然和谐共处的地理观念;课后的实践作业是以知识为基础制作中国地形图立体模型,有助于培养学生的动手能力和地理实践力。

(3)本节课关注学生的知识落实情况,教学结束后展示典型例题进行课堂检测,了解学生对知识点的掌握情况,查看本节课教学目标的落实情况,进而反思本节课在教学设计和教学过程中存在的问题,以便在今后的教学中加以改进。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>