SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:以514名大学生的调研数据为基础,通过了解大学生素质方面的突出问题、大学生对开设综合素质教育课程的态度及其对素质教育课程学习内容的需求,结合Probit模型,分析影响本科生参加高校素质教育课程学习的因素。结果表明,学生的年龄、身体和心理素质情况、其对素质教育重要性的判断,以及对学校开设素质教育课程的支持态度对大学生参加素质教育课程的意愿有显著的积极作用。建议从调整授课内容、授课对象及组织形式三方面入手调动学生参加高校素质教育课程的积极性。

关键词:本科生;素质教育课程;参与意愿;Probit模型

文引用格式:王丽佳.大学生参加高校综合素质教育课程学习意愿研究——基于514名本科生的实证分析[J].教育现代化,2019,6(7):77-81

高等教育是文化传承的主要载体和文化创新的主要源泉[1]。素质教育是大学教育的基础,是高等教育领域的重要教育改革与实践[2]。课程作为育人的方案和载体,是实现教育目标的关键[3]。建设具有高校特色的综合素质教育课程,是培养学生人文情操,塑造大学生良好心理素质,提升学生综合素质的重要方式。

大学生综合素质是指为了适应科教兴国的需要,以全面提高大学生的基本素质,促进其身心全面和谐发展,尊重学生的主体性,开发其智慧潜能,培养复合型、应用型的知识结构与创新综合能力,是知识内化和升华、能力拓展与提升的综合结果[4]。关于综合素质教育课程体系的设计,有学者认为应包括政治理论素质、思想道德素质、专业文化素质、人文知识素质、创新创业素质、身心健康素质和心理调适素质等方面[5],也有学者指出素质教育主要包括思想道德素质教育、人文素质教育、大学通识教育和创新创业教育四方面[6]。由此,本文认为大学生综合素质教育课程的目标是培养综合素质全面发展的人才,包括身心健康素质、思想道德素质、科学文化素质、专业创新素质四个方面。

学习意愿主要指本科生自我主动地向一定的学习目标前进,或实施较为积极学习行为的一种主观意愿[7]。本科生对高校综合素质教育课程的学习意愿会直接影响到其学习效果,学生的参与意愿和配合程度也是素质教育课程教学目标实现的基础。因此,在开设素质教育课程之前,应该对本科生参加素质教育课程学习的意愿和态度进行了解,才能以此为基础制定教学计划,进而提高素质教育课程教学的有效性。探究本科生参与素质教育课程学习的意愿,对充分发挥学生在学习中的积极性和主动性,科学设计课程的培养模式也具有重要的现实意义。

已有关于大学生素质教育的研究主要从心理素质、身体素质和人文道德素质三方面进行。健全的心理素质是维护大学生心理健康和解决心理问题的关键[8]。还有部分学者着眼于对大学生道德素质的分析,认为当前大学生道德素质普遍滑坡,很大程度上是由高校道德教育缺失引起的[9],高校各级部门和工作者应正确利用互联网技术和数字化技术[10],依托优秀传统文化[11],有计划地将人文教育融入到学生的思想品行和道德修养中[12]。关于素质教育课程方面的文献以案例分析为主,介绍了体验式教学法在人文素质教育基础课程中的应用[13],部分学者对素质教育课程中存在的问题进行分析[14-15],还有学者认为应从成长、成才、成人三大模块构建大学生素质教育课程体系[16]。

关于影响大学生学习意愿的研究,主要是以不同课程为例,结合不同模型进行影响因素的分析,指出学生的学习意愿对其学习行为具有显著的影响作用,且学生的个人能力和课程内容的质量也是影响学生学习意愿的重要因素[17-18]。还有学者以研究性学习为例,依据计划行为理论,分析大学生的参与意愿,也得到了相似的结果,还发现本科生的性别、学科、学习心理、学习氛围等也是影响其学习意愿的重要方面[19-20]。

通过文献综述发现,已有关于本科生综合素质教育的文献较多,但多集中于素质教育的某一方面进行分析,关于本科生综合素质教育课程方面的研究不多。已有研究多从教师或高校政策制定者的视角,对素质教育课程存在的问题进行分析;或从理论上对素质教育课程体系建设进行研究,较少从学生自身视角对高校开设素质教育课程情况进行研究。此外,关于大学生学习意愿的研究较为丰富,但以理论研究为主,结合实地调研数据进行分析的研究较少。在实际教育过程中,无论素质教育课程体系建设如何,最终的目的都是希望本科生参与到课程的学习中以提高其综合素质水平,学生参加高校素质教育课程学习的态度是第一步。因此,本文从学生视角出发,通过了解大学生对素质教育课程学习内容的需求,结合计量经济模型,分析影响大学生参加高校素质教育课程的因素,可为高校设计为学生所接受和喜爱的素质教育课程提供实践参考。

一 大学生参加高校综合素质教育课程意愿的测量

(一)问卷调查对象

样本学生涉及兰州大学(112人)、西北农林科技大学(142人)、西安财经学院(120人)和山西财经大学(140人)四个学校共计514名本科生。其中,兰州大学和西北农林科技大学为“985工程”、“211工程”高校;西安财经学院和山西财经大学为普通本科高校。

(二)问卷调查内容

鉴于学习意愿主要是反映大学生个人的主观看法和想法,调研问卷内容主要包括以下3方面:1)本科生的一般社会经济特征,包括性别、年龄、年级、家庭基本情况等,主要用于判断学生的异质性对其参加素质教育课程的影响情况;2)大学生自身素质情况,包括身体素质、心理素质、人文素质等。鉴于本文想要了解的是大学生对高校综合素质教育课程的参与意愿,本科生自身的综合素质现状可能对其参加该门课程的学习有影响,因此,问卷内容涉及该部分问题;3)大学生对其所在学校开设高校素质教育课程的看法和态度,具体包括本科生对其所在学校开设素质教育课程现状的看法、对素质教育课程的支持程度等。

(三)问卷分析方法

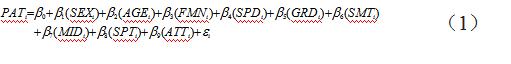

鉴于文章主要是分析大学生参加高校综合素质教育课程的意愿,被解释变量只有0和1值。因此,采用Probit模型进行分析。该模型是在标准极大似然法基础上改进而成,并假设其服从正态分布[21]。Probit方程模型如下:

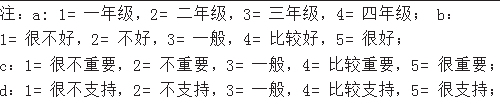

其中,PATi是一个1和0的二值响应变量。当PATi取1时,表示受访学生愿意参加学校开设的大学生素质教育课程的学习;当PATi取0时,表示受访学生不愿意参加这门课程的学习。Probit回归系数值βi,=1,2,3,……,9表示需要估计的参数,即测度学生对是否选择素质教育课程的意愿与其他变量的关系,i为随机误差项。(具体变量代码涵义结合表2)。

二 大学生参加综合素质教育课程意愿的实证研究结果

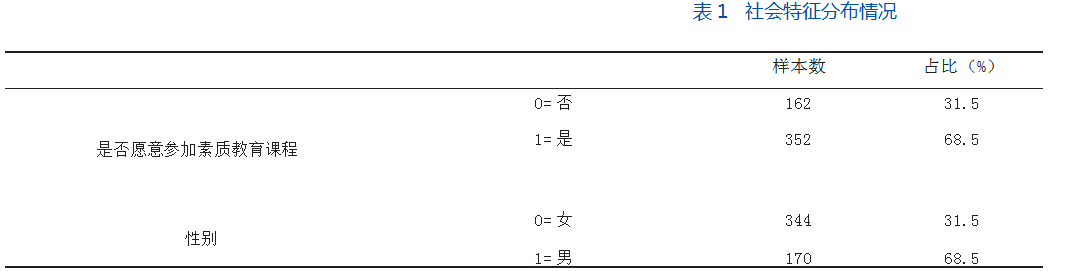

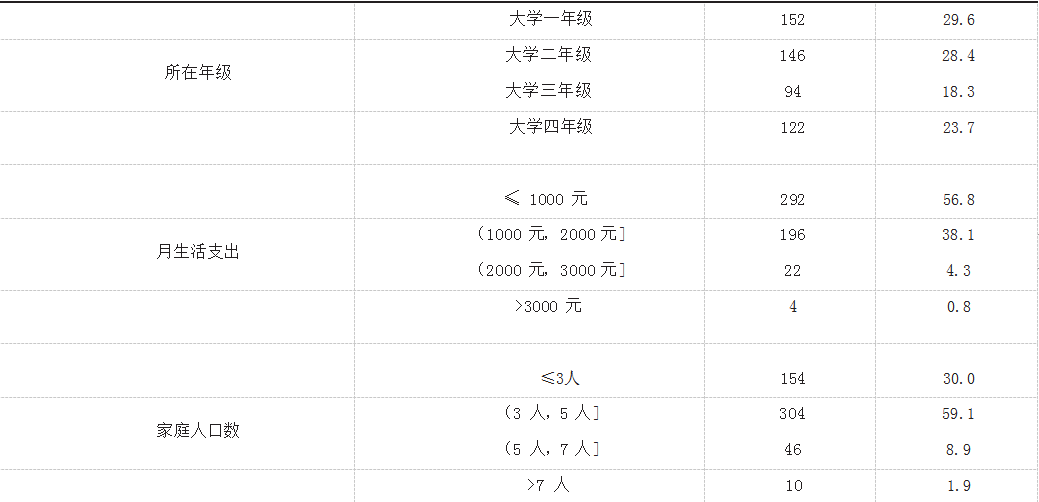

(一)大学生社会特征分布结果

样本的一般社会特征分布情况如表1所示。从性别和年级分布看,样本大学生的男女比例约为2:1,以女性为主;受访者中,大学一年级和大学二年级的学生占比均接近30%。从经济支出看,超过一半(56.8%)的学生的月生活支出在1000元以下,38.1%的学生的月支出介于1000元到2000元之间,仅有4名学生的支出超过3000元。从家庭总人口数来看,三成学生为独生子女,家里是3口人,超过一半的学生家庭人口数为4-5人,还有10名学生的家庭人口数超过7人。此外,仅有三分之二的学生表示愿意参加素质教育课程的学习。

(二)大学生社会特征描述性统计分析结果

表2对Probit模型中所需变量进行描述性统计分析。结果显示:受访学生的平均年龄为20岁,家庭人口数约为4人,月消费支出在1250元左右。关于本科生对素质教育态度方面的问题,采用5阶段李克特量表进行评估(结合表2注释)。可以看出,学生认为素质教育是很重要的,平均评分达到4.46,但学生认为目前其所在学校开展的关于素质教育的课程或活动的效果较为一般(3.23)。该结果可以部分解释31.5%的学生不愿意参加学校开设的素质教育课程(结合表1)。

(三)大学生参加综合素质教育课程意愿分析结果

大学生教育是高校教育的重要内容,大学生参加素质教育课程学习的意愿,是高校创新素质教育课程,提高大学生综合素质的重要判断基础。本文采用Probit模型,以大学生为研究对象,对影响其参加素质教育课程意愿的因素进行分析,结果如表3所示。整体看,学生的年龄、身体和心理素质情况、其对素质教育重要性的判断,以及对学校开设素质教育课程的支持态度对本科生参加素质教育课程的意愿有显著的积极作用。即年龄越大的学生,其参加素质教育课程学习的意愿越强烈;认为素质教育很重要,且对学校开设素质教育课程持支持态度的学生,越愿意参加素质教育课程的学习。越是心理和身体素质弱的同学,越不愿意参加素质教育课程的学习。因此,学校在设计素质教育课程的时候更应该重点关注这部分学生群体。针对心理素质差的学生开设素质教育课程,鼓励这部分学生积极参与体育锻炼活动,心理辅导等。

需要注意的是,鉴于普通高等学校招生全国统一考试是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生均可参加的选拔性考试,且各地区入学年龄有差异,因此,学生的年龄和其所在的年级不成正比,即不是年级越高,学生的年龄越大。故计量分析结果中学生的年龄对其参加素质教育课程学习的意愿有显著正向作用,而学生所在年级的影响不显著,且呈负相关系。

三 结语

基于学生视角,分析影响大学生参加高校素质教育课程的因素,可为高校设计为学生所接受和喜爱的素质教育课程提供实践参考。要提高大学生参加高校综合素质教育课程的意愿,首先应将高校综合素质教育课程的主要授课对象定位为大学三年级或四年级学生。大学一年级和二年级学生一方面由于专业课程学习压力较重,另一方面这部分学生刚步入大学校门,大学教育与初中、高中的教育方式有较大差异,学生的学习方式正处于一种调整状态,不能更多顾及素质教育课程的学习。相反,大学三年级学生必修课已基本修完,较多的是选修课,课程压力较小,部分大学四年级学生面临找工作的现实问题,而在找工作过程中,大学生综合素质是招聘方考察的重要方面之一,由此,该部分学生有接受素质教育学习的时间和需求。第二,明确高校综合素质教育课程的组织形式应以激发学生创造性为目的,施行自主参与式教学。教师应以学生为主体,尊重学生在学习过程中的感想与体验,强调课程的参与性、互动性和创造性。第三,高校综合素质教育课程的内容应针对大学生自我约束力、心理素质及社会责任感进行设计。自我约束力是大学生必备的能力之一,直接影响学生未来的发展;授课内容中加入心理素质的培养,促进学生建立积极的心理品质,提高学生面对压力的适应能力;学生最终要步入社会,素质教育课程应与体验社会实践相结合,将课堂教学与现场考察相结合,培养学生适应社会的能力,强化学生的社会责任感。

参考文献

[1]张大均,王鑫强.心理健康与心理素质的关系:内涵结构分析[J].西南大学学报(社会科学版),2012,38,(3):69-74.

[2]杨移贻.大学教师学术职业的群体认知[J].高等教育研究,2010,(5):52-55.

[3]袁勤勤,万伟平.高职院校素质教育课程体系构建研究综述[J].职教通讯,2017,(10):60-63.

[4]徐涌金,张明纲.大学生综合素质培养体系的构建思路[J].思想政治教育研究,2009,25(4):36-39.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7545.html