SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要 : 汉字和以汉字为载体的中国书法是中华民族的文化瑰 宝 , 是 人 类 文 明 的 宝 贵 财 富 。 书法教育对培养学生的书写能力 、 审美能力和文化素质具有重要作用 。基于 “双 减 ” 的政策背景 , 本文结合《中小学书法教育指导纲要》, 围绕深度学习理论 , 尝试对书法校 本教学策略 进 行 梳 理 与 总 结 , 以 其 更 好 地 推 进 中 小 学 书 法 教 育 , 传 承 中 华 民 族 优 秀 文化 。

关键词 : 小学书法教育 “双 减 ”政策 教学策略 深度学习

2016年 9月 , 中 国 学 生 发 展 核 心 素 养 提 出 以 培养 “全面发展的人 ”为核心 , 以科学性 、 时代 性 、 民族性为 原 则 , 以 人 文 底 蕴 、科 学 精 神 、 学 会 学 习 、健康生活 、责任担当 、实践创新为综合表现的 六大素养为学生发展核心素养 。人文底蕴是文明人 的基本标识 , 主要是指 “学生在学习 、理 解 、运 用 人文领域知识和技能等方面所形成的基本能力 、情 感态度和价值取向 , 具体包括人文积淀 、人文情怀 和审美情趣等基本要 点 ”。人 文 底 蕴 作 为 六 大 素 养 之先 , 是学生发展核心素养的基础 , 起到铺垫教育 底色的作用 。

一 、书法教育的意义

长久以来 , 书法作为语言文字系统中极为重要 的构成 , 为中华民族优秀文化的传承与发展提供媒 介 , 为历 代 教 育 者 所 重 视 。 周 王 朝 “养 国 子 以 道 , 乃教之六艺 : 一 曰 礼 , 二 曰 乐 , 三 曰 射 , 四 曰 御 , 五曰书 , 六曰数 ”。“书 ”被 列 入 周 王 官 学 的 六 大 技 艺 , 到孔子兴办私学 , 东汉灵帝设立鸿都门学 , 书 法教育一直延续至今 , 作为传统 “蒙学之始 ”, 承载 着传承文脉的使命 。在新时代教育观的大力推动下 , 书法教育更是纳入中小学教育体系 , 成 为 每 一 位 中 小 学 生 的 必 修 。 2013年1月发布《中小学书法教育指导纲要》, 确立了书写能力 、书法审美与书法文化教育三个层面的总体内容与目标 , 与核心素养的培育相契合 。

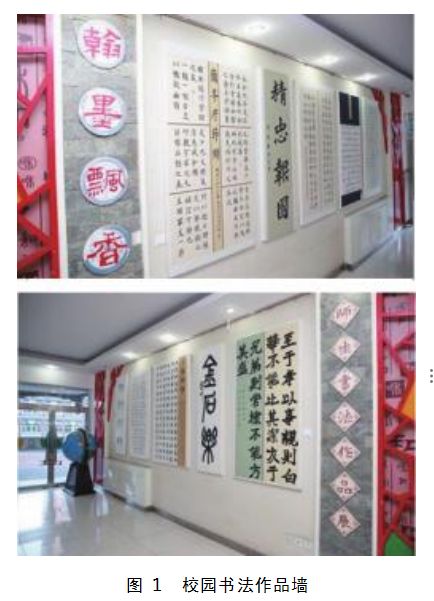

2021年 7月 , “双 减 ”政 策 全 面 压 减 作 业 总 量和时长 、减轻学生过重作业负担 , 意在减缓义务教育阶段 学 生 的 学 业 压 力 、成 绩 压 力 , 实 现 全 面 发展 。广义的教学策略既包括教的策略又包括学的策略 。书法教育的表现是多方面的 , 书法通过对汉字的书写 , 以其特有的 、合乎美学规律的造型形象和笔墨韵味 , 融入了华夏民族对自然 、社会和生命的思考 , 从而表现出中国人特有的思维方式 、人格精神与审 美 意 识 。 学 生 从 点 画 到 造 型 , 从 形 式 到 内容 , 从笔法到墨法 , 从情感到神采 , 从不同的角度可以窥见书法 美 的 博 大 与 精 深 , 易 于 提 升 教 育 的“质 ”。审视书法教育的外延 , 又涉及中国历史 、文学 、文字学 、美学等多个领域 , 同语文 、历史 、美术等学科联系紧密 , 例如 , 人美版《义务教育 三 至六年级书法练习指导》四年级下册第十六课 集 字 练习 “上善若水 ”语出先秦诸子哲学思想的重要来源《道德经》; 六年级上册第三课集字练习 “学然后知 不足 ”语出儒家重要的典章制度选集《礼记》, 书法 教育 具 有 广 阔 的 跨 学 科 空 间 , 便 于 增 强 教 育 的 “效 ”。书法 教 育 要 处 理 好 “减 与 质 ”“轻 与 效 ”的 关 系 , 教育者对 “提质增效 ”教学策略的探索则尤为必 然 。 (图 1)

二 、任务驱动 , 打造共生课堂

建构主义认为 , 教学不能无视学习者已有的知 识经验 , 不能简单地强硬地从外部对学习者实施知 识的 “填灌 ”, 而是应该把学习者原有的知识经验作 为新知识的生长点 , 引导学习者从原有的知识经验 中 , 主动建构新的知识经验 。

任务驱 动(Task-Driven) 作 为 一 种 建 立 在 建 构 主义学习理论基础上的教学策略 , 从有意义的学习 出发 , 学生通过完成有意义的任务 , 达到学习知识 与解决问题技 能 的 目 标 。 书 法 教 学 的 任 务 可 以 是 一个笔法相近的点画 , 可以是碑帖风格的对比 , 可 以是一则书法家的逸事 , 都可以作为共生课堂的起 点 。教师可引导学生运用资料搜集 、参观体验 、 问 卷采访 、课程学习 、技法训练 、 自我探究等多种学 习方法进行自主探索和互动协作 。

例如 , 人美版《义务教育三至六年 级 书 法 练 习指导》六年级上册第八课 , 是以欧阳询《九成宫醴泉铭碑》“徵 ”字为范本 , 学习欧体左中右结构的特征及运用 。 由于 魏 徵 是《九 成 宫 醴 泉 铭 碑》碑 文 的 作者 , 学生 将 会 在 课 前 收 到 任 务 单 : “大 家 都 知 道 ,《九成宫 醴 泉 铭 碑》出 自 大 书 法 家 欧 阳 询 之 手 , 那《九成宫醴泉铭》这篇文章是否同样由欧阳询所作?请你以小组为单位 , 为碑文的作者建立人物小传 。”由旧知到新知 , 充分调动学生参与课堂的积 极 性 。讲台变成学生小组任务驱动成果的交流平台 , 学生将本小组的研究成果在投影下向大家展示 , 其余小组亦可以对他们展示的成果进行补充 , 以促成课堂教学质量的提高 。 (图 2)

在 “匾额的题写 ”单元主题下 , 笔者和美术老师一起将校园景观微缩化展陈在课堂 , 以匾额题写的主题任务固化学习效果 , 讲台变成任务驱动小组的成果展示平台 , 使课堂成效更加可视 , 激发了学生的书写兴趣 , 提高了课堂参与 , 突出了学生的主体地位 , 兼顾不同程度学生的自我实现的内心 需 求 。在这种学习模式下 , 学生能够体会到完成任务带来的自豪 , 同时收获的是对传统书法实用性的认同与传承优秀传统文化的自觉 。 (图 3)

三 、情境浸润 , 促进思维发展

梁漱溟在《东 西 文 化 及 其 哲 学》谈 及 书 法 时 提 到 : “譬如中国人讲究书法 , 我们看某人的书法 第 一次就可以认识得其意味 、或精神 ; 甚 难 以 语 人 ; 然自己闭目沉想 , 固跃然也 ; 此即直觉的作用 。此 时感觉所认识的只一横一 画之墨色 。初不能体会及 此意味 , 而比量当此第一次看时 , 绝无从施其综简 作用 , 使无直觉则认识此意味者谁乎? 我们平常观 览名人书法或绘画时 , 实非单靠感觉只认识许多黑 的笔画和许多不同的颜色 , 而在凭直觉以得到这些 艺术品的美妙或气象恢宏的意味 。这种意味 , 既不 同乎呆静之感觉 , 且亦异乎固定之概念 , 实一 种活 形势也 。”强 调 了 实 地 获 取 的 真 情 实 感 是 特 定 的 时 空 、环境与感受和情绪构成的某种审美契机 , 从而 触发了情思对书法意境感知的重要性 。无论从认知 维度还是情感维度 , 学生与情境之间产生交流能够 大大提高书法课堂教学效率 。

1. 研发书法景观校本字帖

以笔者所在的学校为例 , 校园内有大量古建遗 存 , 古色古香 、雕梁画栋 , 古雅的文耘亭 , 赏心悦 目的观鱼池 , 静谧的四合院 , 宏伟的崇和馆 , 点缀 其间的是隶书 、行书集字的楹联匾额 、古 碑 石 刻 ; 石阶上雕刻着 的 是 楷 书 集 字 的 名 言 警 句 、诗 词 歌 赋 。学生置身于其中 , 感受到的是浓浓的传统文化 的味道 。这样的熏陶是思想行为通过长期接触某些 事物而受到好的影响 , 就像浇水一样 , 不是大水漫 灌 , 而是 润 物 细 无 声 的 教 育 。 基 于 这 样 的 环 境 氛 围 , 校本课程《校园文化五体书法集字字帖丛书》集 字字帖的研发及情境创设课程的探索 , 能够有效地 在情境中培养学生的认知与判断能力 , 焕发传统书 法的活力 , 激发学生综合思维的育成 。

2. 打造学校特色书法品牌

知识是联系个体与社会及物理情境的本质 , 也 是二者互动 产 生 的 结 果 。 例如 , 笔者供职的学校 , 每当季春三月和风春煦 、海棠花开 , 一年一度的 “海 棠雅集”笔会就会如期而至 。来访的书家们用富有魅 力的书法作品 , 潇洒诠释着中国书法文化的精气神。 学生在活动现场 , 或轻声细语地交流着对书法的感 受 , 或驻足观赏 , 细细品味书家的一笔一划 , 感受着书家的气质 , 接受文化的熏陶 。 每位师生都有机会伴随海棠花香 , 提笔挥毫 , 参与到这场书法盛会 。

3. 优化校本资源使用场域

情境认知理论认为 , 知识是联系个体与社会及物理情境的本质 , 也是二者互动产生的结果 。 为了在有限的教学时间激发整体的学习积极性 , 依托于校本课程《四合院书法艺术》, 教师将书法课搬出教室 , 搬到古色古香的四合院 , 开设在天地草木之间的的书 法 课 使 学 生 舒 散 怀 抱 , 游 心 翰 墨 。 开 阔 思维 , 比类合谊 。学习者和情境紧密联结 , 一起融入浸润式教学氛围 , 接受着自然与文化的陶冶 。

4. 创新课堂学习方式转化

“外师造化 , 中得心源 ”, 基于 “提质增效 ”的教学目标 , 教师通过征引校园本土文化的语料 , 打破书法创作与日常生活的边界 , 让学习融入生活 , 让书写在身边真切发生 。我校书法教育借鉴高校书法外出写生教学 的 经 验 , 将 学 生 分 成 研 究 性 学 习 小组 , 就章 法 、 书 体 、 书 家 、 结 构 、 用 笔 等 不 同 范畴 , 引导学生采取单钩 、双钩 、现场临摹 、笔记记录等学习方法开展书法写生学习 。学生在书迹实地搜集素材 、开阔思维 , 成为学生获得创作灵感 、 习得技艺的重要方式 。

学生还可将文房四宝带到书迹实地 , 进行现场 临写 。 囿于场地的限制 , 同学们不得不采取左手把 持书写用纸 , 右手控制毛笔的方式进行书写 。 而这 种写字方式恰恰是对传统笔法 “持纸书 ”的复现与实 践 , 并且学生们也通过亲身的体会简单直接地感知 到了中国书法传统书写顺序 “自上而下 , 自右而左 ” 的合理性 。更有趣的是 , 即使在室外种种不便的条 件下 , 学生们书写的表现并没有像预想的一 样大打 折扣 , 反而有出乎意料的学习效果 。综合情境下多 元的教学体验使得课堂的气氛活跃了 , 学生的学习 兴趣大大提高 , 学习的效率提高了 , 单位时间的学 习质量也随之提升 。

四 、价值引领 , 落实立德树人

书法根植于中华文化沃土 , 加强书法教育 , 着眼于培养学生对汉字的情感 , 激发学生热爱传统文化的感情 , 增强文化自信与爱国情感 。雅斯贝尔斯在《什么是教育中》说 : “教育是 人 的灵魂的教育 , 而非理性知识和认识的堆积 。”唐代 书法家柳公权有 “心正笔正 ”之说 , 强调了书法与道 德之间的关系 。清代刘熙载《艺概 · 书概》亦提到 : “书 , 如也 。如其学 , 如 其 才 , 如 其 志 , 总 之 曰 如 其人而已 。”学书如学做人 , 书法对于培养学生的日 常行为 习 惯 、 道 德 情 操 大 有 裨 益 。 1962年 8月 , 郭沫若先生在《人民教育》杂志上关于培养中小学生 写好字进行 题 词 中 谈 到 “总 要 把 字 写 得 合 乎 规 格 , 比较端正 、干净 、容易认 。 这样 养 成 习 惯 有 好 处 , 能够使人细心 , 容易集中意志 , 善于体贴人 。草草 了事 、粗枝大叶 , 独行专断是容易误事的 。练习写 字可以逐渐免除这些毛病 ”。

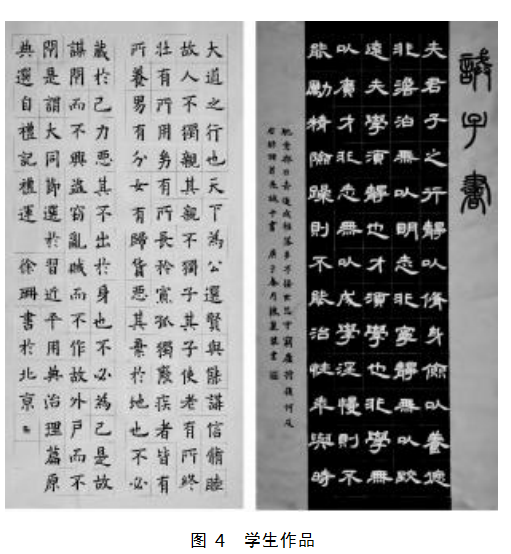

《新时代爱国主义教育实施纲要》确立了 “爱国 主义是中华民族的民族心 、 民族魂 , 是中华民族最 重要的精神财富 , 是中国人民和中华民族维护民族 独立和民族尊严的强 大 精 神 动 力 ”。当 下 的 青 少 年 成长在多元文化中 , 书法因其展示文本信息的学科 特性 , 对于加强 爱 国 主 义 教 育 具 有 得 天 独 厚 的 优 势 。在教学实践中 , 教师可以增加讲述颜真卿 、柳 公权 、黄道周 、傅山等书家巨擘爱国主义事迹的比 重 , 以及带领学生书写诸如文天祥《正气歌》、社会 主义核心价值观等作品 , 抒发爱国情怀 , 落实 “立德树人 ”根本任务 。 (图 4)

在注重传统文化教育的今天 , 基于 “双减 ”的政策背景 , 对书法教育途径的探索对培养全面发展的人具有积极意 义 。 根 植 于 人 文 底 蕴 展 开 的 任 务 驱动 、创设情境 、价值引领的小学书法课堂深度学习的探索 , 是对培育学生核心素养 , 落实 “立德树人 ”根本任务的积极尝试 。

参考文献

[1] 刘庆昌 . 人文底蕴与科学精神 — 基于《中国学生发展核心素养》的思考[J] . 教育发展研究 , 2017(4) : 35- 41.

[2] 梁漱溟 . 东西文化及其哲学[M] . 上海 : 上海人民出版社 , 2015: 67.

[3] 卡尔 · 雅斯贝尔斯 . 什么是教育[M] . 上海 : 生活 · 读书 · 新知三联书店 , 1991: 241.

[4] 刘熙载 . 艺概[M] . 上海 : 上海古籍出版社 , 1978: 48.

[5] 陈振濂 . 书法美学[M] . 西安 : 陕西美术出版社 , 1978: 182.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/74937.html