SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 : 体验式教学以学生主动参与 、沉浸体验为主要特征 , 本文将体验式教学融入小学 数学课堂 , 结合实例阐述在体验式教学中如何培养学生的量感 。 旨在培养学生的学科思 维及学习能力 , 优化课堂形态 , 使学生学会用数学眼光来观察生活 、 思考生活 。

关键词 : 新课标,体验式教学,小学数学,量感

《义务教育数学课程标准(2022年版) 》(以下简 称 “新课标 ”) 明确指出课程目标的确定 , 立足学生 核心素养发展 , 量感是小学阶段核心素养 11个 主 要表现 之 一 , 也 是 与 2011 年 版 课 程 标 准 相 比 唯 一增加的一个主要表现 。数学课程培养的学生核心 素养 , 第一个方 面 就 是 会 用 数 学 眼 光 观 察 现 实 世 界 。小学阶段 , 数学眼光主要包括数感 、量感和符 号意识 。

一 、量感的内涵

新课标对量感的内涵做了明确阐述 : 量感主要 是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知 。 根据儿童学习心理特点 , 并结合学生以往在数学学 习中的量感发展水平 , 我们可以对量感的内涵做出 三个水平层次的界定 : 直感 、测度和测算 。直感是 针对 “量 ”的可感性而言的 , 作为学生量感发展的第 一层次 , 也是最为直接的表现水平 , 体现了量感的 一般定 义 , 即 “量 感 是 学 生 对 物 体 的 大 小 、 多 少 、 长短 、轻重等 ‘量 ’的 感 性 认 识 ”。测 度 是 基 于 “量 ” 的可测性来定位的 , 与 “直感 ”相比 , 是从模糊定位 发展到寻求量的精确度量的定位 。处于此量感水平 的学习主体 , 能够知道量是可测的 , 量的多少 、大 小 、快慢等属性是可以借助相应的测量工具进行度 量的 。测算是基于 “量 ”的可算性提出的 , 属于量感 发展的抽象水平 。它反映的是学生从数理层面理解物与物之间关 系 的 能 力 。 达 到 这 一 水 平 的 学 习 主体 , 在理解量的可感性 、可测性的同时 , 还能借助数学学习经验 , 利用数学运算实现对量 、量与量之间关系的进一 步研究 。

二 、体验式教学在小学数学量感培养中的应用

学生量感的培养显然不是一 步到位 、一蹴而就的 。在教学中 , 发展小学生的量感素养需要结合学生认知特点 , 采用针对性方法 , 设计贴合学生经验的数学活动 。如此才能有效实现量感素养的发展目标 。 以下结合实例 , 谈一谈怎么在体验式教学中培养学生的量感 。

1. 在真实 情 境 中 形 成 量 感 意 识 , 促 进 直 感 水平提升

教师应按照相应的教学内容 , 引入适宜的真实 情境 。在 真 实 教 学 情 境 中 , 学 生 知 识 理 解 难 度 降 低 , 学生也能充分调动积极性 , 主动探索多元化度 量方式 , 度量意识逐步增强 , 极大提 升 学 习 效 果 。 所以 , 在培养学生量感过程中 , 教师应按照教学内 容特点 , 为学生创设真实的学习情境 , 在真实情境 中开展度量 , 逐步形成量感 。

例如 , 在 “认识厘米 ”一课中 , 可以创设古代人测量的情境 。

教师 : 很早以前 , 你们知道古人是怎么测量长度的吗? (两手比划) 这就是一庹 , 用一庹可以测什么啊? 我们一 起来测测黑板的长 。 学生 分 组 测 量 , 记录数 据 , 初 步 感 受 同 一 个 黑 板 , 测 量 的 结 果 却 不同 。

教师 : 现在用一庹来量一量课桌的长度 , 你们 觉得怎么样?

学生 : 太长 , 不方便 。

教师 : 是的 , 请你们想一想古人会用什么来测 量呢? 古 人 用 大 拇 指 尖 到 中 指 尖 的 距 离 表 示 为 1拃 , 请用你的 1拃来量 一 量课桌的长 。学生分组 测量 , 记录数据 , 再次感受测量结果不同 。

教师 : 这 是 一 张 邮 票 , 我 们 用 拃 来 量 邮 票 的 长 、宽好不好啊? 我们还可以用身体的哪一部分来 测量?

学生 : 大拇指 、食指 。

教师 : 同 样 用 一 庹 、一 拃 、 一 个 食 指 宽 去 测 量 , 为什么每组量出来的结果不一样呢?

学生 : 每 个 人 的 一 庹 、一 拃 、 一 个 食 指 宽 不 一样长 , 用不统一 的物体去测量 , 数据就会不同 。

教师 : 是啊 , 看来这就需要统一长度单位 。在 没有发明尺的时候 , 古人是用身上的尺子来量物体 的长 度 , 随 着 时 代 的 发 展 , 人 们 发 明 了 测 量 工 具 —尺子 。

教师 : 出示没有刻 度 的 尺 , 你 觉 得 添 上 什 么 , 它就可以用来测量了?

在这一教学过程中 , 通过不同 “身体尺”的体验 , 学生会定性描述物体的长短 , 通过比较测量结果的 不同 , 激活学生原有经验 , 通过制造冲突 , 使学生 感知“长度单位不 一 样 , 测量结果也会不同 ”, 意识 到统一度量单位的必要 , 从而引出长度单位的教学 。

此次教学将教学内容完全融入现实情境中 , 以 情境为依托自然流畅地导入知识 , 将新知识迁移到 学生熟悉的生活经验中 , 学生对 “厘米 ”的认识更直 观 , 理解更深刻 , 有效发展他们的量感 。

2. 在 估 测 活 动 中 丰 富 经 验 、 理 解 度 量 单 位 , 发展测度水平

在小学数学教材上 , 度量单位多是以结论的形 式呈现 , 学生理解起来相对抽象 , 由于小学生思维 能力发展不够成熟 , 对度量单位的精确认知会比较 困难 。而估测就是一种丰富学生经验 , 降低理解度量单位难度的有效方法 , 且操作比较简单 。学生学习估测 , 就必须接触具体事物 , 可以自主选择估测工具 。这种估测 的 策 略 就 是 用 已 有 的 信 息 进 行 计算 、推导 , 从感性经验走向理性认知 , 对度量单位的理解不再停 留 在 具 体 情 境 中 , 能 够 注 重 思 考 和迁移 。

例如 , 在 “体验 1千米 ”时 , 可以设计以下三组体验活动 。

活动一 : 小组合作 , 教师组织走 100米 。

活动要求 : 每组选定一个小组长主要负责 , 每组指定一个记录员 。

活动内容 :

①操场上 , 用平时的一 步 , 走完 100米 , 确定走的 步 数 , 做 好 记 录 ; 用 平 时 的 速 度 , 记 录 走100米需要的时间 。

②根据走 100米的感受和经验 , 推算出 1千米大约有多远 。

活动记录 : 学生有了体验 , 利用 100米的时间和距离的经验推算出 1千米所用的时间和步数等 ,然后再实地体验 1千米 , 进行验证 。也为后续从家到学校需要多长时间 、有多远提供估测方法 。在这个过程中 , 学生能感受到估测的必要性 , 学会灵活地进行估测 , 促使量感进一 步发展 , 积累解决问题经验 。

活动二 : 学校操场 “1千米初体验 ”。首先 , 明确 1千米的起点与终点位置 , 把同学们分为不同的学习小组 , 小组分工 : 观察 、估测 、计时 , 组长进行记录 。体验后 , 说说走 1千米的感受 , 大约步行的时间 。

活动三 : 实践活动 : 从家到学校的距离是多少。

引导学生估测从自己家到学校有多少千米 , 再运用合理的方式 , 测出自己家到学校的准确 距 离 。汇报交流时 , 有学生说 : “我每天上学都乘公 共 汽车 , 预计路 程 为 3千 米 。 然 后 我 在 地 图 上 测 量 了一下 , 我家到学校是 4.2千 米 。”也 有 人 说 : “我 平常都是步行上学 , 估计离家 2千米 , 通过运用手机中计量 里 程 的 App测 量 , 发 现 我 估 计 的 还 挺 准 ,我家到学校 2.2千米 。”通过以上分析可知 , 将理论渗透到真实生活情境中 , 让学生切身感受 1千米的大小 , 理解 “千米 ”这一度量单位 。

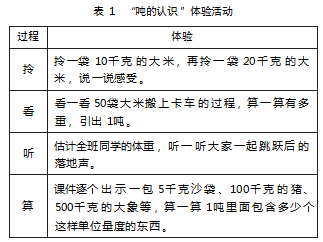

再如 , 在 “吨的认识 ”一课教学中 , 可以设计以 下体验活动 :

3. 通过推理培养量感 , 推动测算能力发展

通过推理培养学生量感 , 是体验式教学经常采 用的方法 。推理过程中 , 学生 经 历 了 猜 测 、验 证 、 总结 、迁移 , 学生直感和测度水平迅速发展 。量感 的建立有利于深度理解测量单位 , 解决与测量密切 联系的各类问题 , 并迁移到解决其他问题中 , 进阶 测算水平 。

比如 , 在学习 “梯形的面积”一课时 , 在开展新 课前 , 学生对推理已经有所掌握 , 已经能够推导出 平行四边形 、三角形的面积 , 学会了运用转化思想 解决问题 。基于学生已具备的知识和技能 , 在教学 中可以引导学生进行推理 。教学中 , 教师提出驱动 性问题 : “请回想平行四边形 、三角形面积公式 的 推导过程 , 确定推导方法 。试着用这种方法推导梯 形的面积公式 。”在问题驱动下 , 调取已有经验 , 积 极思考 , 回想此前经历的推导面积公式过程 , 重新 巩固转化思想 。基于此 , 学生动手摆一摆 , 或者通 过信息技术进行拼接 , 将梯形转化为学过的图 形 。

比如 , 将两个完 全 相 同 的 梯 形 拼 成 一 个 平 行 四 边 形 , 然后进行观 察 、对 比 、测 量 、 总 结 , 如 “梯 形 的上 、下底之和与平行四边形的底相等”“梯形的高 和平行四边形的高相 等 ”。在 明 确 两 者 各 部 分 关 系 基础上 , 按照已有 知 识 —平 行 四 边 形 面 积 公 式 , 推导梯形的 面 积 公 式 为 “(上 底 +下 底) ×高 ÷2”。 此外 , 还可以利用如下方法推导梯形面积 , 首先将 梯形两腰中点连接起来 , 也就是梯形中位线 , 沿着 中位线将梯形 剪 开 , 然 后 将 上 下 两 部 分 拼 接 在 一 起 , 拼 成 一 个 平 行 四 边 形 。 学 生 观 察 、辨 析 、 测 量 、归纳 , 找出新拼成的平行四边形各部分与梯形 各部分关系 , 对平行四边形面积公式进行迁移 , 进 而推导出梯形面积公式 。学生按照自己的思路推导 出梯形面积公式 , 到讲台前展示推理过程 。 台下师 生认真倾听 , 评论推导过程 , 经历运用不同方法推 理梯形面积公式 , 进 一 步强化对转化思想的 理 解 。 针对学生推导过程 , 教师应及时做出指导 , 总结不 同方法的要点 , 使学生思路趋于完善 。学生经历推 导过程 , 一方面理解了梯形的面积公式 , 迁移了转 化思想的 应 用 , 在 此 过 程 中 不 断 测 量 、 总 结 , 对 “面积”的 “量 ”有更深刻认知 , 体验计算公式对求图 形面积的便利性 , 感受到量的普遍性 , 测算能力也 进一 步发展 。

三 、结语

新课标视角下 , 体验式教学为发展学生量感提 供了土壤 , 各种活动发展了学生经验 , 为学生深刻 理解抽象的度量单位和提升思维水平提供了平台 , 有效指向数学核心素养的发展 。 因此 , 教师应积极 探索体验式教学 , 不断优化课堂教学体系 , 将度量 单位教学融入真实生活情境 , 通过切身体验 , 培养 和发展量感 。

参考文献

[1] 义务教育数学课程标准(2022年版) [M] . 北京 : 北京师范大学出版社 , 2022: 4.

[2] 史宁中 . 核 心 素 养 统 领 的 数 学 教 育 —《义 务 教 育 数 学 课 程 标 准 (2022年 版) 》修 订 的 理 念 与 要 点 [J] . 小 学 教 学 , 2022(7- 8) : 4- 12.

[3] 费岭峰 .“量感 ”的意义 、 内涵解读及其教学要点思考[J] . 小学数学教师 , 2022(10) : 14- 17.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/74827.html