SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了更好地培育出满足时代发展需求的新文科人才,文章首先分析了新文科人才的需求特征,然后提出了新文科人才的培养建议,包括立德树人,强化课程思政;知识融合,调整课程体系;提升技能,注重协同育人。

关键词:新文科;人才需求;创新驱动

文科教育是培养自信心、自豪感和自主性,产生感召力、影响力和塑造力,形成国家民族文化自觉的主战场主阵地渠道。自2018年教育部提出新文科建设以来,有关新文科的内容引起广泛关注。2020年11月,教育部发布《新文科建设宣言》,由此新文科建设进入全面启动阶段,这就对高校文科专业人才培养提出了新要求。围绕着新文科的理论和实践,众多学者积极进行了探索。张俊宗[1]指出新文科的特征是人文精神、学科交融和数字技术应用的结合。李凤亮[2]认为新文科呈现出对策化、跨界化、技术化、国际化的特征,旨在培养有通识、新思想、新担当的时代青年。赵奎英[3]从生态人文主义、新语文思维等方面论述了新文科的五大理念。杨灿明[4]认为新文科应具有历史的深度、文化的厚度、世界的广度等七个维度。吕沙等[5]将新文科的研究主题分为三类:一是新文科建设的理论研究;二是新文科建设的专业建设研究;三是新文科人才培养的方案和路径研究。由此可以看出,新文科的本质特征是学科交叉融合,反映出的是物联网、虚拟现实、大数据、人工智能、区块链等技术对传统行业的颠覆改变及其带来的人才需求,将催生新型岗位、新型角色、新型人才。本文拟从需求维度出发,通过对企业进行调研,梳理出新文科人才的需求特征,并据此对高校文科专业人才培养提出建议。

一、新文科人才的需求特征

(一)现状调查

根据《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》,文科的范畴包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科门类。新文科是相对于传统文科而言的,强调的是新技术、新经济发展对文科的影响,体现了继承创新、交叉融合、协同共享的思维,旨在推进学科交叉与深度融合,并以社会需求为导向,全面提升人才培养质量。本研究通过问卷星于2022年7月至9月对河南省国家自主创新示范区郑洛新自创区内的企业进行调研,以了解企业对文科人才的素养需求、知识结构需求、技能需求,并对企业对新文科人才的需求特征进行分析。

1.基本情况。本次调研共发放问卷500份,收回问卷221份,回收率为44.2%。在回收的221份问卷中,郑州地区的企业有129家,洛阳地区的企业有34家,新乡地区的企业有58家。221家被调研企业中,有33家是上市公司,非上市公司为188家;私营性质的企业是157家,国有性质的企业是49家,外商投资性质的企业是15家;属于高新技术产业的企业有133家,属于一般制造业的企业有64家,属于服务业的企业有7家,属于其他行业的企业有17家。

2.素养需求。被调研企业非常注重人才的道德品质和职业素养,未来3年对文科人才的素养需求情况如图1所示,其中对人才敬业度的重视程度排名第一,同时对人才道德品质、工作态度、道德情操非常重视,对员工责任担当也较为重视。

3.知识结构需求。本次调研主要从专业需求、知识需求、学历需求、经验需求等方面来分析未来3年新文科人才需求的基本状况。被调研企业未来3年对文科专业类的需求分布情况如图2所示,其中对管理学专业的需求最高,对经济学、法学专业的需求较高,其他专业的需求都比较低。

被调研企业未来3年对新文科人才的知识需求分布情况如图3所示,其中对专业知识的重视程度仍然排在第一位,但是也注重对跨学科知识、数据感知知识[6]的需求。对新文科人才的学历需求分布情况如图4所示,其中本科生、硕士生仍然是企业需要的主要人才层次,对博士生的需求有所提高,同时对大专生的需求仍然存在。

另外,被调研企业都强调了工作经验的重要性,认为求职者有3—5年工作经验最佳,而具有1—3年工作经验者也较受欢迎。

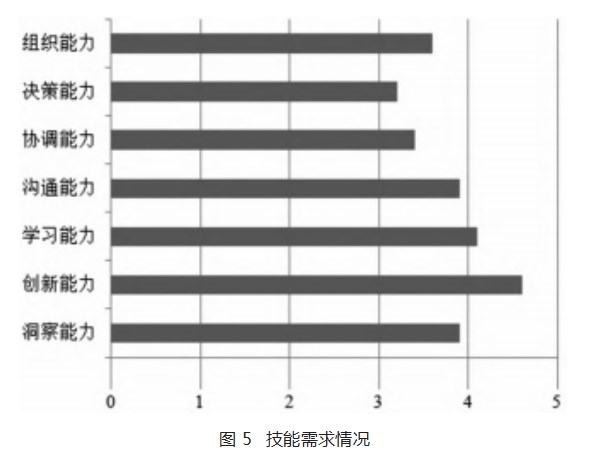

4.技能需求。被调研企业对人才所拥有的技能也较为关注。企业未来3年对新文科人才的技能需求情况如图5所示(李克特5级量表计分)。可以看出,企业对人才的技能普遍有较高的要求,其中企业对创新能力的需求排在第一位,学习能力排在第二位,接下来依次是沟通能力、洞察能力、组织能力,且企业期望员工具有一定的协调能力和决策能力。

(二)特征分析

通过调研情况可知,企业对新文科人才的需求呈现出三大特征:重视职业素养、重视知识结构、重视综合技能。随着信息技术的发展,企业在实际运营过程中对新文科人才的需求表现出学科交叉的特点,对数字化人才的需求也日益提升,即期望新文科人才了解数据知识,懂跨学科知识,具有数据思维和数据感知知识[7]。

1.素养特征分析。整体来看,企业对新文科人才的道德品质、道德情操、敬业度、责任担当、工作态度的要求都较高。首先是品德素养。道德品质和道德情操是对人才的基本要求,即其要能吃苦耐劳、认真钻研、乐于助人,要有集体主义感和义务感。其次是职业素养,职业素养最重要的是敬业度,即爱岗、敬业、忠诚、奉献。同时,员工的工作态度、责任担当也是职业素养的表现,会强化其爱岗敬业程度。

2.知识结构特征分析。企业对新文科人才的需要,仍然以专业知识、学科知识为导向,同时也关注工作经验、跨学科知识、数据感知知识等。

首先,对学科知识的需求。一是要求有过硬的专业知识。企业对人才的需求特征表现为有一定学历门槛,对本科生和硕士生的需求较高,这说明其对专业知识需求的深度和广度都在提升。此外,企业对人才的工作经验也较为注重,这说明人才的隐性知识很重要,因为隐性知识是工作知识的重要组成部分[8]。二是要求有熟练的工具性知识。工具性知识指工作中的方法论问题,工作经验可以帮助员工积累工具性知识。

其次,对跨学科知识的需求。企业对新文科人才的要求是拥有跨学科知识,这是适应新经济形态、新业态发展趋势的需要,即需要新文科人才能够重新调整自身的知识体系,形成跨学科的知识结构,成为复合型人才。

最后,对数据感知知识的需求。新文科人才需要对大数据有一定认识,学会利用和开发数据资源,会进行简单的数据搜集、数据整理、数据清洗、数据挖掘、数据分析等工作,并形成完整的数据感知知识体系。

3.技能特征分析。企业对新文科人才的技能需求较高,期望新文科人才具有较强的创新能力、学习能力、沟通能力、洞察能力、组织能力、协调能力和决策能力。这些技能都是隐性能力[9],指的是运用专业知识、跨学科知识、数据感知知识去解决问题的能力。

创新能力是人才的创新意识、创新思维、创新方法、创新实践的综合体现,即新文科人才要有重塑新产品、新方法、新元素、新路径、新环境的潜能。新文科人才要有较强的学习能力,这意味着其对工作场景的适应能力较强,可以自主地通过学习改变自身,以适应工作岗位和环境。新文科人才的沟通能力是其职业所需的必备能力,良好的沟通能力能够创造舒适的工作氛围和环境,激发创造力,进而可以达到多方共赢的效果。新文科人才要有一定的洞察能力,富有远见和全局意识,这样能够帮助企业树立战略思维,实现对全局的把握和控制。组织能力和协调能力是新文科人才尤其是管理类人才必备的能力,这是因为随着工作团队和工作小组的组织形态越来越普遍,员工必须拥有较强的组织能力和协调能力来赋能团队工作。新文科人才要有决策能力,这种能力是预测能力和判断能力的结合,是一种对事物进行思考判断和选择的能力,包括对个人工作的决策能力和对组织工作的决策能力。

从以上所述技能要求可以看出,企业对新文科人才的技能需求是多维度的,期望文科人才的复合技能较强。而复合技能正是新文科建设的目标,即重点培养具有思维能力、创新能力、信息能力、自主学习与终身学习能力等的智能人才,重视智能素养[10]。

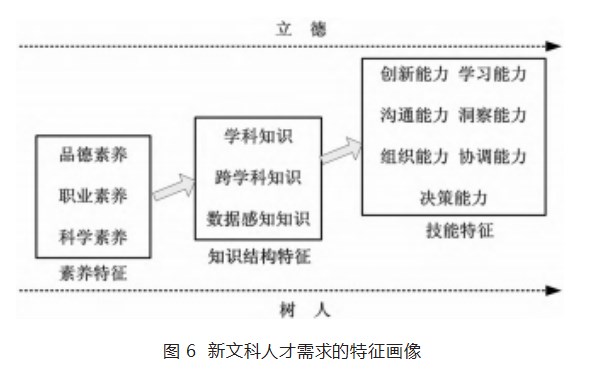

综合以上新文科人才需求的素养特征、知识结构特征、技能特征,本文给出了新文科人才需求的画像,如图6所示。

据上所述,相较企业对传统文科人才的需求而言,企业对新文科人才需求的特征发生了新变化:一是注重人才的素养,对人才品德素养和职业素养的要求有所提高;二是知识需求多元化,企业需要懂业务知识、懂管理知识、懂数字技术的多元知识人才;三是对人才的综合技能要求较高,需要拥有复合技能的人才。这些新变化对新文科人才的培养提出了新要求。

二、新文科人才的培养建议

从新文科人才需求的特征可以看出,高校进行新文科建设时,可以根据企业对人才的需求情况,按照“有情怀、有知识、有方法、会应用”的要求调整培养方案和培养模式。

(一)立德树人,强化课程思政

高校文科专业要使课程思政与思政课程同向同行,全面培养学生的品德素养、职业素养和科学素养,包括独立性、责任心、敬业精神、团队意识、职业操守等核心素养,也包括职业道德、职业态度、职业作风等隐性素养。在培养方案和课程体系中,教师要梳理好课程蕴含的思政元素,并将其融入专业课教学过程,构建全方位、全过程的育人模式;系统地分解新文科人才培养的课程平台模块,将思政元素从不同程度、不同侧面融入课程,使课程显现家国情怀、社会责任、道德规范、法治意识、思维品质、科学精神、创新能力、人文精神等要素。除了理论课程,实训课和集中实践环节也都可以融入思政元素,如充分挖掘和利用各种实践实习基地等的教育资源,引导学生培养历史责任感、爱国主义使命感和忧患感,以及顽强意志、高尚品质,实现思政教育与实践环节相融合的目标。同时,需要全面提升思政课教师和专业课教师的思政授课能力,使其做到育人先育己,提升自身的思想政治素质和职业道德素质,成为“政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”的教师,进而充分发挥思政课程和专业课程的育人作用。

(二)知识融合,调整课程体系

高校文科专业要在巩固现有专业课课程体系的基础上,设置相应的学科交叉课程,形成具有特色的选修课程模块;增添学科前沿课程模块,培养数字化人才。在学科交叉课程方面,可设置食品营销学、工程项目管理、冷链物流等课程,以实现新文科与新工科、新理科、新医科、新农科的知识融合,也可以创新性地推行跨专业联合人才培养,使得文科的观念、精神、情感、价值、思维等与工科的科学知识、技术工程等融合,以培养全面的、有深度的人才。在学科前沿课程模块,应增加数据感知方面的知识,具体可以设置数字化相关的课程,如管理学专业开设商务数据分析、数字人力、数字营销、数智财务等课程,促使学生掌握数据分析、人才画像、数字营销、财务决策等方面的知识,使其能够撰写职能部门的数字化分析报告等。另外,随着企业对数字人才需求的增加,在课程体系方面,要适当设置含有工具性知识的系列课程,如对于管理学专业的学生,可以设置Python、应用统计学、商务数据分析、数据建模等课程,以强化学生数据搜集、数据整理、数据清洗、数据挖掘、数据分析方面的能力,使其掌握工作中的方法论,提升工作效率。

(三)提升技能,注重协同育人

高校文科专业要全面培养学生的创新能力、学习能力、沟通能力、洞察能力、组织能力、协调能力和决策能力,培养复合技能较强的新型人才。通过校企合作、校地合作的模式,在理论课环节中充分发挥“第二课堂”“第三课堂”及“网络课堂”“跨校课堂”的育人功能,建好和用好各种优质共享资源;在集中实践环节中与相关企业、政府部门合作,通过共享师资、共享场地、共享平台等合作方式,以“师徒制”“导师制”促使学生在实习实践环节全面提升实践能力,并提高学生的学习能力、沟通能力、洞察能力、团队协作能力等。具体培养过程中,以培养学生的创新意识和创新精神为导向,改变现有的考核方式和指标,采用多元化考核方式,强化过程考核,增强学生的创造性;改变“灌输式”教学方法,采用模拟教学法、案例教学法、启发教学法、对比教学法、实践教学法等,激发学生的好奇心和质疑精神;改变以记忆为主的学习方式,帮助学生内化各种知识,将显性知识转化为隐性知识,如推广翻转课堂、以赛促学等模式,让学生以小组形式完成各种任务点,锻炼学生的沟通能力、组织能力、协调能力和决策能力。

三、结语

新文科人才需求呈现出新的特征,对人才的素养需求、知识结构需求、技能需求都发生了变化。因此,高校在进行新文科人才培养时,需要从顶层设计的角度提高人才培养的温度、深度和高度。一是立德树人,培养有情怀、有温度的人。即继续强化课程思政,全面培养学生的品德素养、职业素养和科学素养。二是知识融合,培养有知识、有深度的人。即不仅要巩固现有的专业课课程体系,还应设置相应的学科交叉课程、学科前沿课程,创新性地推行跨专业联合人才培养模式。三是技能提升,培养有能力、有高度的人。即全面培养学生的创新能力、团队协作能力、管理能力、学习能力等,使其成长为复合技能较强的新型人才,以满足时代对人才的需求。

参考文献:

[1]张俊宗.新文科:四个维度的解读[J].西北师大学报(社会科学版),2019,56(5):5-12.

[2]李凤亮.新文科:定义·定位·定向[J].教育科学文摘,2020,39(2):1-4.[3]赵奎英.试谈“新文科”的五大理念[J].南京社会科学,2021(9):147-155.

[4]杨灿明.新文科建设的“七个维度”[J].社会科学文摘,2021(7):22-24.

[5]吕沙,丁明鲜,汪瑞.新文科背景下“交叉融合”财会人才培养探索[J].财会通讯,2022(21):1-5.

[6]薛洁.大数据时代数据类岗位人才需求特征分析[J].黑龙江高教研究,2022(10):119-124.

[7]张俊峰,魏瑞斌.国内招聘类网站的数据类岗位人才需求特征挖掘[J].情报杂志,2018,37(6):176-182.

[8]苑梅,朱璋龙.新商科人才培养的基本特征与路径优化研究[J].无锡商业职业技术学院学报,2021,21(5):35-40.

[9]高国辉,李雪娇.邢台市物流行业人才需求调查分析[J].环渤海经济瞭望,2016(1):30-33.

[10]马建文,胡宴才,石庆国.新文科背景下交通管理专业人才培养改革路径[J].航海教育研究,2021,38(4):65-69.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/73769.html