SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:新时代红色文化宣传教育作用愈发凸显的背景下,深入对红色文化认同感的调查研究,为现今大学生红色文化宣传教育提供了一种基于心理学、政治学交叉视角下的评价范式及依据。此次调查研究发现,北京、四川两地高校大学生的红色文化认同感并未达到理想水平,行为认同对其红色文化认同感影响最为显著。进一步论证当前红色文化宣传教育不仅要完成从“抓数量”到“抓质量”的转变,变“灌输”为“行为引导”,还应扩展和完善宣传教育网络渠道,提升大学生学习了解红色文化的主动性,推进红色文化宣传教育实践创新。

关键词:红色文化;认同感;红色文化宣传教育实践创新

红色文化是五四运动以来[1],由党领导,在继承和发扬中华民族优秀传统文化基础上将马克思主义与中国革命和建设实践相结合的[2],在反帝反封建革命斗争中逐步形成和完善的,在新中国建设过程中进一步发展的全部物质文化和精神文化的总和[3]。是当代中国社会主义先进文化的重要组成部分,也是国民思想道德教育的重要载体。随着党的十九大胜利召开,人民日益增长的对美好生活的需要与不平衡不充分发展的矛盾成为社会的主要矛盾[4],人民对精神及文化方面的诉求日益凸显。红色文化作为一种特定文化形式,汲取了中华优秀传统文化、党的革命文化以及改革开放以来中国特色社会主义先进文化的合理内核,兼具政治引导功能和育人及人文功能。而青少年作为国家未来发展的储备动力,其思想和价值观的培养直接关系到社会主义中国的长治久安和繁荣富强。但青少年又是受传统文化糟粕、物质生活诱导、外来文化侵蚀以及拜金主义、享乐主义影响的主要群体,因此,在新的历史条件下加强红色文化宣传教育,对于巩固马克思主义在意识形态领域的领导权,培育和践行社会主义核心价值观,坚定社会主义文化自信,提升青少年思想觉悟、道德水准、文明素养方面具有重要价值。

一 研究大学生红色文化认同感问题的学术背景

创新创造是文化建设的最突出特点,是推动新时代文化发展繁荣兴盛的主线。社会主义文化建设的创新,不仅仅包括文化内容和形式上的创新,还应包括文化研究和宣传教育实践上的创新。关于红色文化的研究,从2002年党的十六报告提出这一概念伊始,已经历十多年的发展,产生了大量学术成果,内容覆盖红色文化概念界定、红色文化内涵、红色旅游资源开发、红色文化价值与功能、红色文化与社会主义核心价值观、红色文化与思想政治教育等方面。但现有的研究成果大多专注于政治学、历史学范畴,研究方法多采用人文主义的定性研究。将个案研究与定量分析相结合的实证范式并没有得到充分运用。因此,在这样一个学术背景下,采用实证主义研究范式,运用多维度,多学科交叉视角,引入心理学、组织行为学认同感总体和社会统计方法来进行红色文化相关问题的研究,仍具有广阔空间。

二 大学生红色文化认同感调查研究目的及方法

认同感是指个人将他人、群体、组织、文化等客体的行为、态度、价值观不断内化,逐步融合于自身的心理活动[5]。文化认同则是对认同感研究的深入、扩展与丰富,是指个人对自己所处的特殊文化和群体产生的一种归属感,并将自身划归于这一文化群体的程度[6]。红色文化作为新时代我国社会主义文化的重要组成部分,其宣传教育能否发挥政治引导、育人人文功能,首先取决于这一特殊文化形式能否得到人民群众的广泛认同。而认同感及文化认同的研究从上世纪五六十年代发展至今,已经广泛渗透到社会学、心理学、管理学领域。无论从融入个案研究范式的,针对组织、企业、民族文化认同的研究,还是融入实证范式的专门针对企业文化认同感的、校园文化认同感的调查等等,研究方法和测量工具均日趋成熟。结合上述实际,有必要借鉴相关研究成果,设计经过统计学验证的大学生红色文化认同感调查量表,总结归纳红色文化认同感的内容维度及其内在关系,进一步分析影响大学生红色文化认同感的关键性因子,提出真正符合大学生心理诉求的,能够切实推进红色文化教育实践创新的对策及建议。

基于以上目的,课题组自2016年11月起通过整合借鉴国内外有关文化认同、校园、企业(组织)文化认同的实证调查成果,以国外学者Qeting和Beauvias所设计的直交文化认同量表[7]、学者雍玲的《藏族大学生文化认同量表》[8]、学者陈志忠的《企业文化认同度调查量表》为范本[9],结合此次调查所需,将大学生红色文化认同感划分为“认知认同”(知道和了解红色文化)、“情感认同”(喜欢红色文化)、“行为认同”(愿意主动学习红色文化并参加相关实践)、“价值认同”(将红色文化精神倡导作为人生准则和价值标准)四个维度,并以此为基础,编制《当代大学生红色文化认同感调查量表》,并通过SPSS22.0统计学软件对量表进行信效度检验。检验结果表明,量表总体Cronbach’a系数达到0.938(0.9以上为极好);样本适当性度量值KMO值达到0.939,具有良好信效度,有助于后续数据分析。

三 北京、四川两地高校大学生红色文化认同感总体水平与特征

完成调查问卷编制和信效度检验基础上,课题组于2017年1月对中国人民大学、四川大学、北京信息科技大学、四川管理职业技术学院等13所不同层次高校的大学生实施问卷调查,最终回收有效问卷834份。通过对所得数据的分析,北京、四川两地高校大学生的红色文化认同感呈现如下特征:

(一)北京、四川两地高校大学生的红色文化认同感并未达到理想水平

此次研究通过对所得数据加权平均,求得834名大学生红色文化认同感总体均值为3.61(统计采用李克特五点法:达到4分及以上为理想水平),其红色文化认同感并未达到理想水平。而在对大学生红色文化认同感所含各维度的认同情况的进一步分析中,调查数据表明,北京、四川两地在校大学生红色文化认知认同均值为3.40;情感认同均值为3.34;行为认同均值为3.57;价值认同均值为4.09,由此可知当代大学红色文化认同感除红色文化价值认同外,均未达到理想水平。

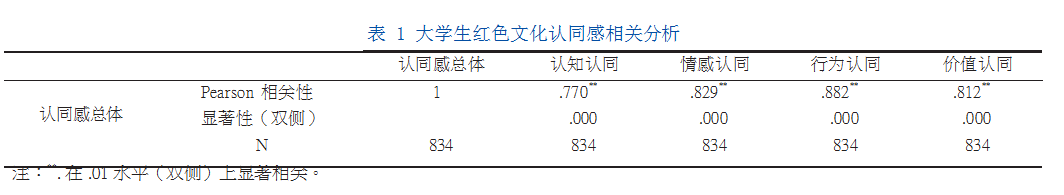

(二)大学生红色文化认同感及其所含维度间存在显著相关关系

为进一步探究大学生红色文化认同感与其所含各维度之间的相互关系,在问卷正式施测阶段,根据所得调查数据,笔者对大学生红色文化认同感总均值和红色文化认知、情感、行为、价值认同均值进一步实施了相关分析,相关分析常用于验证不同变量间可能存在的某种相互关系,并对这种关系的密切程度进行探讨,通过观测变量间Pearson相关系数,最终确定其相关方向和程度[10]。分析成果表明,大学生红色文化认同感与其所包含各维度间存在显著正向相关关系(见表1),其相关系数为:

①大学生红色文化认知认同与其认同感整体的相关系数值为0.770。

②大学生红色文化情感认同与其认同感整体的相关系数值为0.829。

③大学生红色文化行为认同与其认同感整体的相关系数值为0.882。

④大学生红色文化认知认同与其认同感整体的相关系数值为0.812。

通过对调查数据的相关分析,不难发现,大学生红色文化认知认同、情感认同、行为认同和价值认同均与大学生红色文化认同感整体存在显著的正向相关关系。换言之,认知、情感、行为和价值认同能够促进大学生红色文化整体认同感的提升。

(三)红色文化行为认同对大学生红色文化整体认同感的影响最为显著

相关分析侧重于验证变量之间是否存在相互关系,但仅仅关注大学生红色文化整体认同感与其所含维度间的相互关系并不能满足此次研究的基本需求,需进一步运用统计学回归分析的方法更为详实的反映红色文化认知、行为、情感、价值认同对红色文化认同感整体的影响。回归分析常用于判断事物之间是否存在某种可以量化的依存关系,与相关分析相比较,更侧重于探究不同变量在数量变化上存在的某种规律,换言之,即反映一个变量的变化对另一个变量的影响大小,是心理学、管理学领域比较常用的统计分析手段。

在此次大学生红色文化认同感的回归分析中,首先采用了强制回归分析法来验证各维度对大学生红色文化认同感影响是否显著。分析结果表明,认知、情感、行为、价值认同均对大学生红色文化认同感的显著性P<0.05(详见表2),说明各维度均能够对认同感整体产生显著的影响。

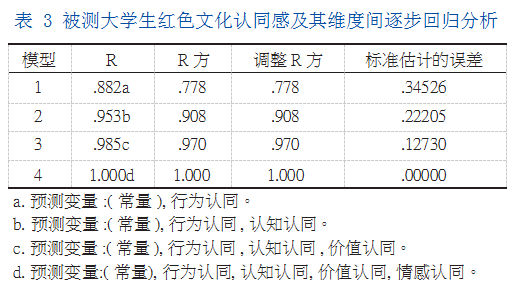

其次,在得出上述结果的基础上,进一步采用逐步回归分析法,分别探究4个维度对大学生红色文化感的影响程度。分析结果表明(如表3所示),行为认同与大学生红色文化认同感之间的调整判定系数调整R方为0.778,即行为认同能够解释其红色文化认同感整体77.8%的变异性。

此外,在行为认同和认知认同共同作用下,能够解释整体认同感90.8%的变异性,也就是说大学生红色文化认知认同能够解释大学生红色文化认同感13%的变异性(90.8%-77.8%)。以此类推,大学生红色文化价值认同能够解释大学生红色文化认同感6.2%的变异性,情感认同仅能解释其3%的变异性。因此,从以上数据可以看出,行为认同对大学生红色文化认同感影响最大,认知认同次之,情感和价值认同影响相对较小。

四 基于调查研究视阙下的红色文化宣传教育实践创新

红色文化宣传教育作为国民思想政治教育的重要路径,对培育大学生的社会主义核心价值观,坚定社会主义理想信念具有十分重要的价值。但此次实证调查研究表明,现今大学生红色文化认同感水平整体不高。亟待我们深入挖掘不理想现状背后的原因,制定相关策略,推动当代红色文化宣传教育不断完善发展。

(一)红色文化宣传教育必须完成从“抓力度”到“抓质量”的转变

此次调查研究发现,66.9%(558/834)的大学生表示红色文化宣传教育能够吸引其关注,但68%的大学生对当前社会和高校开展的红色文化宣传教育工作评价一般甚至不理想,其中61.2%的大学生反映当前的红色文化宣传教育存在的问题并非是宣传的频率和力度不够,而是宣传教育的质量让其失去了对红色文化了解的兴趣。

上述调查研究成果充分反映,当前我国大学生红色文化宣传教育必须完成从“抓力度”到“抓质量”的转变,这既包括宣传教育内容上的优化,尽快形成较为权威统一的理论框架,为红色文化宣传教育提供科学的、富有针对性的理论支撑,增强宣传教育说服力,避免大学生在接受宣传教育过程出现认知混乱。同时还应包括宣传教育理念的调整,在保证红色文化宣传教育能够吸引大学生注意力的基础上,进一步增强宣传教育流程的吸引力,真正将大学生留在红色文化宣传教育活动之中。

(二)红色文化宣传教育要完成从“灌输”向“行为引导”的转变

结合此次调查研究成果,大学生能否主动参与到红色文化学习和实践之中(行为认同),是影响其红色文化认同感的最关键因素。课题组在对834名大学生的跟进调查中也进一步证实了上述观点,尽管82%的大学生表示其所在院校每年至少会开展一次红色文化相关宣传教育活动,但超过六成的被测大学生将“教学方式呆板,缺乏互动性”作为对当前高校红色文化宣传教育工作的主要评价。

纵观当前高校思想政治教育和红色文化宣传教育的方式方法,通过相关课程及讲座对大学生进行知识的“灌输”依然占据主流,大学生受到毕业或升学的压力,往往能够被动的接收这种教学方式,但却不利于培养大学生自主学习的兴趣。相较于思想政治相关理论课程,红色文化宣传教育并非是一种强制性的教育实践活动,它更加依赖大学生的自主性和自觉性。因此,如果仅仅依靠填鸭式的教学来进行红色文化宣传教育,不仅不能顺利的传播红色文化,还会导致大学生对红色文化相关知识的反感。因此,高校对红色文化的宣传教育,一方面必须采用更加灵活多变的手段,通过提高课堂教学的互动性,让大学生能够广泛参与到课堂之中。另一方面,在追求红色文化宣传教育活动开展频率的同时,增强宣传教育活动的参与性和趣味性,通过活动来带动培养大学生主动了解与红色文化相关知识的习惯。

(三)在巩固传统媒体基础上开拓完善红色文化互联网宣传教育新路径

在关于大学生了解红色文化主要途径的跟进调查中,除了课堂学习、学校活动、广播电视等传统媒体,已有51.6%(430/834)的大学生将互联网纳入其了解红色文化的主要渠道。从数据上证明网络宣传教育已经逐渐成为新时代红色文化宣传教育的“主阵地”。但是,在关于大学生最信赖的红色文化宣传渠道的调查中,大多数的大学生依然认为电视、书籍、课堂教学等传统路径更值得信赖。而对于互联网、手机移动网络、网络社交软件(QQ、微信、微博等)等新媒体,只有传统电脑互联网站被44.5%的大学生纳入可以信赖的红色文化传播途径。这一调查结果表明,虽然红色文化网络宣传教育发展已成为必然的趋势,但其发展速度与质量间的矛盾依然突出。

相较于传统媒体,互联网方便、灵活、内容丰富且互动性强的特点,对于激发大学生学习主动性具有不可比拟的优势。而学习与实践的主动性(行为认同)又是提升文化认同的最重要因素。因此,当前社会和高校的红色文化宣传教育工作必须顺应时代发展,在巩固课堂、书本、广播电视等传统媒体的基础上加强红色文化在互联网、手机移动平台、网络社交软件上的宣传和教育。此外,红色文化在互联网上的宣传教育不仅仅需要在力度上加强,而且要红色文化宣传的低俗包装,充分保障红色文化网络宣传教育的客观和真实性,增加大学生对红色文化网络宣传教育路径的信赖。

(四) 着力培养大学生对红色文化学习的主动性和参与性

教育是教育者与受教育者的双向互动过程,二者缺一不可。此次调查研究成果表明,红色文化认同感的提升需要大学生更加自觉的参与到红色文化学习教育实践中去。因此,要通过宣传教育,着力培养大学生红色文化自我学习的主动性和参与性。首先,要将培育大学生对红色文化自信心作为培养其红色文化学习主动性的前提。通过发挥红色文化兼具中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的有机成分的独特优势,使大学生深刻认识到党和国家在实现民族伟大复兴道路上所取得的巨大成就及美好前景,使其对社会主义文化和红色文化充满自信,并自愿参与到红色文化知识的学习和普及当中。其次,要善于引导大学生跳出传统应试教育固化思维,摒弃只关注考试课程,忽视自身思想道德建设及政治素养凝练的学习习惯,注重知识与生活实践的融合,学以致用。

参考文献

[1]刘孚威.传承红色文化:中国人的精神脊梁[J].红旗文稿,2013(18):136-140.

[2]荣开明.关于“红色文化”的几点思考[J].湖北经济学院学报,2012(4):88-93.

[3]龙翠芳,聂建平.“90”后新生代对红色文化社会认同的实证研究[J].遵义师范学院学报,2015(5):76-80.

[4]习近平.决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利—在中国共产党第十九届全国代表大会上的报告(2017年10月18日)[EB/OL].(2017-10-27)[2017-11-04].

[5]张春兴.张氏心理学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1992:122.

[6]陈枝烈.台湾原住民教育[M].台北:师范出版社,1997:275.

[7]Qeting.E.R,Beauvias,F.Orthogonal cultural identification theory:The cultural identification of minority adolescents[J].The International Journal of Addictions,1990,25(5A&6A):655-685.

[8]雍琳.影响藏族大学生藏、汉族文化认同因素的研究[D].兰州:西北师范大学,2001:38-41.

[9]陈致中,张德.中国背景下的组织文化认同度模型建构[J].科学与科学技术管理,2009(12):64-69.

[10]武松,潘发明.SPSS统计分析大全[M].北京:清华大学出版社,2016:217-218.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7347.html