SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要 : 近年来中考化学试题中以函数图像为载体的图像类试题越来越多,难度也有加大趋 势,它要求学生从直观的图像中去挖掘化学反应的相关信息,有助于学生观察能力和分析能力的培 养,为今后学生学习复杂的化学理论知识夯实基础.

关键词 : 函数图像,中考题型分析,初中化学

中考化学试题中图像类题型主要考查溶解度定义的理解、溶解度曲线的内涵、溶液的酸碱性、沉淀 与气体质量的计算、优先反应原则等,解题前必须先 弄清楚函数图像中坐标轴所表达的意义,一般先看 横轴,再看纵轴,分析图像的走势,理清拐点的含义, 找出隐含的条件,这些都是解题的关键所在[1].本 文主要对近 3 年来贵州中考试题中的图像类题型进 行归纳分析,力求对学生化学图像类专题复习与突 破提供理论支持.

1 溶解度曲线类

有关溶解度曲线类题型每年必考,解题关键是 了解溶解度曲线随温度的变化,知道不同物质的溶 解度曲线相交时交点的含义,掌握溶解度曲线上的 点和不在曲线上的点所代表的不同含义,并能根据图 像中的数据来比较和计算不同物质的溶质质量分数.

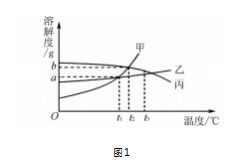

例题 1 (2021 毕节) 甲、乙、丙 3 种物质的溶 解度 曲 线 如 图 1 所 示,下列有关说法正确的是 ( ) .

A.t1 ℃ 时的 3 种物质饱和溶液升温后,溶质质 量分数均不变

B.t2 ℃ 时,甲、乙 2 种物质饱和溶液中溶质的质 量分数相等

C.将 t2 ℃ 时的 100 g 甲饱和溶液降温至 t1 ℃ , 析出甲(b-a) g

D.t3 ℃ 时,3 种物质的溶解度由大到小的顺序 是甲>丙> 乙

分析与解决 从 图像 中可 以看 出,当温度从 t1 ℃ 开始升高,甲物质的溶解度曲线和乙物质的溶 解度曲线都向上倾斜,溶解度不断增大,导致甲物质 的溶液和乙物质的溶液从饱和状态变为不饱和状 态.但是,溶质质量分数仍然保持不变,因为温度仅 升高而溶质质量并没有增加.随着温度的升高,丙物 质的溶解度曲线却向下倾斜,表明丙物质的溶解度 在降低,因此先前饱和状态下溶解的丙物质必有部 分析出,而溶剂质量并未变化,所以丙物质的溶质质 量分数降低,故 A 错误 ; t2 ℃ 时,甲的溶解度曲线在 乙之上,表明在 t2 ℃ 时甲的溶解度比乙大,而此时它 们都是饱和溶液,则甲的溶质质量分数比乙大,故 B错 ; 从图像数据可以看出,甲物质在 t2 ℃ 时的溶解度 为 b g,在 t1 ℃ 时的溶解度为 a g,当溶剂质量相等 时,甲物质在 t2 ℃ 时的溶解质量大于 t1 ℃ 时的溶解 质量.若溶剂为 100 g 水,则甲物质的饱和溶液将在 t2 ℃ 降至 t1 ℃ 时析出 ( b -a) g 甲物质,但题中已知 的是 100 g 甲物质的饱和溶液,所以不可能析出( b - a) g 甲物质,故 C 错误 ; 从 t3 ℃ 开始,观察垂直虚 线与 3 条曲线相交,根据相交点位置,甲的相交点位 置最高,丙的相交点位置第二,乙的相交点位置最 低,因此 D 是正确的.

2 简单看图计算类

简单看图计算类题型主要围绕化学反应生成沉 淀或气体进行,解题关键在于找准生成沉淀的拐点 和对应线段以及所对应的坐标轴上的物质质量进行 计算,生成气体的题型主要看懂反应前后总质量的 变化情况,一般用差量法解题.

2.1 生成沉淀型

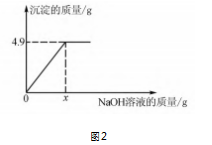

例题 2 (2020 毕节) 欲测定一瓶标签破损的 硫酸铜溶液的溶质质量分数,现取 50 g 硫酸铜溶液 样品于烧杯中,逐滴加入 10% 的 NaOH 溶液.生成 沉淀的质量与加入 NaOH 溶液的质量之间的关系如 图 2 所示.回答下列问题 :

( 1) 图中 x = .

(2) 计算硫酸铜溶液的溶质质量分数.

分析与解决 从图像中可以看出,硫酸铜和氢 氧化钠完全反应,生成 4.9 g 氢氧化铜沉淀和硫酸 钠,可以根据化学方程式计算.

CuSO4 + 2NaOH ——Na2 SO4 + Cu( OH) 2 ↓

160 80 988 g 4 g 4.9g

需要氢氧化钠溶液的质量为 4 g ÷ 10% = 40 g,x 的值为 40 g.硫酸铜溶液的溶质质量分数为8g/50g×100% = 16%

要注意的是通过化学方程式计算的数据应是纯 物质的数据,如 50 g 硫酸铜溶液是混合物,则不能 直接用于计算 ; 而生成的氢氧化铜沉淀可视为纯净 物,则将其数据直接进行计算.

2.2 生成气体型

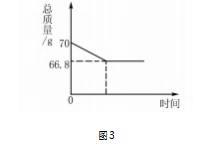

例题 3 (2020 黔西南州) 实验室用 68 g 过氧 化氢溶液和2 g 二氧化锰制取氧气,实验中非气态物质 的总质量随时间变化如图 3 所示.回答下列问题:

( 1) 反应中二氧化锰的作用是 .

(2) 计算过氧化氢溶液中溶质的质是分数.

分析与解决 本题找差量很重要,观察图像,反 应前的总质量为 68 g + 2 g = 70 g,但反应完成后的 总质量为 66.8 g,明显减少 3.2 g.通过分析得知,产 生的差量是因为反应中生成 O2 ,减少的质量为生成 O2 的质量.根据计算可得,生成 3.2 g O2 所需的H2 O2 溶质的质量为 6.8 g,因此过氧化氢溶液中溶质的质量分数为6.8g/68g× 100% = 10%.二氧化锰在整个化学反应中质量始终不变,作为反应催化剂,起催化作用.

3 有关 pH 曲线类

解决 pH 曲线类题型的关键是判断曲线上的点 对应的溶液是酸性、碱性还是中性,进而判断相应的 溶质情况.

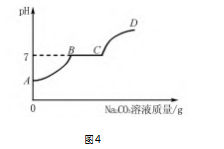

例题 4 (2022 毕节) 已知 CaCl2 溶液显中性. 向 CaCl2 与盐酸混合溶液中逐滴滴加 Na2 CO3 溶液, 边加边搅拌,用 pH 计测得混合溶液 pH 的变化如图 4 所示.下列相关叙述正确的是( ) 。

A.实验中 Cl -个数保持不变

B.AB 对应反应为中和反应

C.BC 对应反应无明显现象

D.CD 表明 Na2 CO3 属于碱

分析与解决 当碳酸钠溶液滴入氯化钙和盐酸 的混合溶液中时,碳酸钠先与盐酸反应,后与氯化钙 反应.从图像中可以看出,AB 段的 pH 小于 7.呈酸 性,酸性逐渐减弱,表明盐酸逐渐被碳酸钠消耗,pH 缓慢上升 ; BC 段的 pH 没有变化,始终为 7.表明碳 酸钠在与氯化钙反应,因为产物是氯化钠和碳酸钙 沉淀,两者都是中性的,所以 pH 始终保持在 7 的位 置; CD 段的 pH 不断增大且大于 7.溶液已经呈碱 性,表明溶液中的氯化钙已被反应完.虽然碳酸钠是 盐,但其水溶液是碱性的,所以继续滴加碳酸钠溶 液,混合溶液必定是碱性的,pH >7.从分析可以看 出,在实验过程中,Cl - 最终以 NaCl 的形式存在于 溶液中,因此 Cl - 的个数始终保持不变,因此 A 是正 确的; 中和反应是指酸和碱之间的反应,题中的碳酸钠 属于盐,所以盐酸和碳酸钠之间的反应不是中和反应, 而是酸和盐之间的复分解反应,所以 B 是错误的; BC 段的反应现象是有白色沉淀产生,现象很明显,所以 C 错误; CD 段只能表示溶液是碱性的,并不能说 Na2 CO3 属于碱,Na2 CO3 本属于盐,所以 D 是错误的.

4 优先反应类

优先反应类题型一般涉及到多个反应,所以对 应的反应图像多为折线,理清每个拐点代表的意义 是解题的关键,拐点一般代表前一个反应完成,后一 个反应开始.

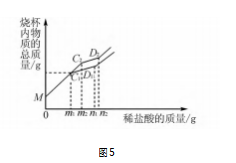

例题 5 (2022 六盘水) 取碳酸钙样品在一定 温度下加热分解,10 分钟时取 10 g 固体于 A 烧杯 中,20 分钟时再取 10 g 固体于 B 烧不中,分别加入 100 g水充分搅拌,分别逐滴滴加相同浓度的稀盐酸,质 量变化关系如图5 所示.下列说法正确的是( ) .

A.MC1 段烧杯内物质总质量增加,是因为滴加 稀盐酸,没有发生化学反应

B.当消耗稀盐酸的质量为 n1 g 时,A 烧杯中比 B 烧杯中产生的气体多

C.C1 C2 段反应的化学方程式为 : CaO + 2HCl ——CaCl2 + H2 O

D.曲线 MC1 D1 代表 B 烧杯中加入稀盐酸的质 量与烧杯内物质总质量关系

分析与解决 碳酸钙在高温条件下可分解生成 氧化钙和二氧化碳.相比而言,加热 10 分钟时,取出 的10 g固体中碳酸钙多,生成的氧化钙少 ; 继续加热 则碳酸钙继续分解,当加热 20 分钟时,取出的 10 g 固体中碳酸钙少,生成的氧化钙多.当向固体中加入 100 g 水时,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,然后向 固体中滴加稀盐酸,氢氧化钙会优先与稀盐酸反应, 反应完成后,碳酸钙才会与稀盐酸反应.由图像可知, MC1 段稀盐酸与氢氧化钙发生化学反应,故 A 错; MC1 D1 和 MC2 D2 2 条折线中,C 点表明氢氧化钙被盐酸反 应完,D 点表明碳酸钙被盐酸反应完,因为拐点 C2 高于 C1.可推出 MC1 D1 是加热 10 分钟时取出放于A 烧杯中 的固体反应图像,MC2 D2 是加热20 分钟时取出放于 B 烧杯中的固体反应图像.因为烧杯 A 中的碳酸钙比烧 杯 B 中的碳酸钙多,当消耗的稀盐酸质量为 n2 g 时,烧 杯A 中产生的二氧化碳气体比烧杯 B 中的二氧化碳气 体多,所以 B 正确; C1 C2 段是氢氧化钙和盐酸反应,所 以 C 是错误的; 从前面的分析可以看出,MC1 D1 是烧杯 A 中的物质反应图像,所以 D 是错误的.

参考文献 :

[1] 冯威.初中化学图像题的解题指导[J].数理化 解题研究,2022(29) : 104 -106 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/73360.html