SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:“三环一式”教学是“先学后教,以学定教”教学理念下的一种教学模式,由自主先学、展示后教、检测反馈(三环)和小 组合作(一式)构成。有效应用该模式实施数学教学,既便于学生转变学习方式,又能让学生扎实掌握学习内容,锻炼学习能力, 增强学习效果。基于此,本文将以“圆的周长”一课为例,以自主先学、展示后教、检测反馈为立足点,以贯穿小组合作为重点, 具体论述小学数学“三环一式”教学策略。

[关键词]小学数学,三环一式,教学策略

“三环一式”教学模式经历了“学 模”“研模”“用模”“立模”的探 索过程,最终成为切合实际的本土化 教学模式。并且《义务教育数学课程 标准(2022 年版)》提出新的课程 理念——实施促进学生发展的教学活 动,这和“三环一式”教学模式的探 究重点不谋而合。小组合作的学习模 式贯穿自主先学、展示后教、检验反 馈这三个环节,学生可以充分获得学 习主动权,与小组成员通力合作进行 有序有据的先学,建立初步认知,并 通过小组讨论,完善自学认知,并展 示自学成果。在此基础上,教师及时 地组织随堂检测活动,检验学生的合 作学习情况以及数学学习情况,有针 对性地进行教学,做到对症下药,切 实增强教学效果。基于此,笔者将以 “圆的周长”为例,具体阐述教师应 用“三环一式”教学模式实施小学数 学教学的策略。

一、自主先学

自主先学是“三环一式”教学模 式中的第一个环节,是指学生在合作自学新知。该环节包括两个过程,即 课前自学和课中自学。教师要应用适 宜的方式,为学生提供自学机会。

(一)发放预习提纲,课前自学

课前自学是指教师依据新知内容和 学生学情,设计、发放预习提纲,助力 学生完成自主学习的活动。正所谓,预 则立,不预则废。学生在课前合作自学 新知,能够对本课知识做到心中有数, 有根有据地进行课堂探究,从而提高课 堂学习效果。对此,教师要向学生发放 预习提纲, 促使其与小组成员合作自学。

“圆的周长”这节课的教学内容 有:圆的周长含义、圆周率的含义、 圆的周长计算公式。在学习过程中, 学生要进行数学实验,利用测量、计 算、观察等方式,探寻圆的周长与直 径之间的关系,归纳圆的周长计算公 式,了解圆周率的意义。在以往学习 数学的过程中,学生早已经历了数学 实验活动,积累了实验经验。同时, 他们已经学习了正方形、长方形、平 行四边形、梯形等平面图形,初步了 解周长的含义并能对它们的周长计算 公式展开探究。在学习“圆的周长”时,学生可以迁移已有认知,探究圆的周 长计算公式。对此,教师结合新知内 容和学生学情,设计预习提纲:

请和小组成员利用课前时间,一 起解决下列四个问题。

(1) 什么是圆的周长?请纸上画 出一个圆,并用彩笔描出其周长。

(2) 怎样测量出一个圆形物品, 如车轮、呼啦圈、瓶盖的周长?怎样 测量才能尽可能地精准?

(3) 长方形、正方形的周长分别 和什么有关系?圆的周长可能和什么 有关系?

(4) 画出三个大小不同的圆(圆 的直径最好是整数) ,测量它们的周 长,认真制表。

在预习提纲的助力下,各组成员 明确自主学习方向。在学习过程中, 学生纷纷发挥主观能动性,联系已有 的数学学习经历,结合相关的数学知 识点和学习方法,与小组成员交流共 享,碰撞思维火花,获得问题答案, 顺其自然地建构初步认知。

(二)小组共享成果,课中自学

课中自学是指在课前自学后,学生走进课堂,与其他小组共享自学成 果,进行二次自学的活动。受到数学 认知差异的影响,各组间的自学成果 存在差异。各组共享自学成果,可以 共享彼此良好的自学成果,探讨自学 问题,由此汲取经验,弥补本组自学 的不足之处,同时激烈讨论、解决自 学问题,强化自学认知。对此,教师 要把握课堂导入时机,给予学生 3—5 分钟的共享成果时间。

例如,“圆的周长”课堂教学之初, 教师提出任务: “请相邻的两个小组 结成对子,共享彼此的自学成果,确 定自学问题, 合作讨论, 记录成果(学 到的知识,存在的疑惑)。”在提出 任务后,教师给予学生 5 分钟的交流 时间。在短暂时间的压力下,大部分 小组踊跃合作。教师趁机走近每个小 组,阅读他们的预习提纲,倾听他们 的讨论情况,了解他们的自学情况。 经过一番共享、讨论,大部分小组进 一步完善了自学认知,归纳了学习疑 惑,课堂学习的针对性也随之增强。

二、展示后教

展示后教是“三环一式”教学模 式的第二个环节,是指小组代表展示 自学成果, 教师有针对性地进行指导。 在整个展示后教环节,教师要始终以 学生学情为基础,发挥教学智慧,使 用不同的方式进行指导,真正地做到 以学定教。

(一)课堂提问

课堂提问是一种最常用的教学手 段。学生面对教师的提问, 可以开放 思维,深入思考探究。学生通过不 断地解决问题, 可以走进课堂深处, 深刻地理解学习内容,自然而然地 锻炼思维能力。由此,在小组展示 时, 教师可以依据具体的展示内容,提出问题。

例如,一个小组代表登台演示测 量圆形物品的周长。在演示时,其先 用卷尺环绕圆形物品一周(确保卷尺 的起点和终点恰好重合) ,接着读出 卷尺上的数据, 确定圆形物品的周长。 教师对此给予肯定,并发问: “哪一 个小组有不同的方法? ”其他小组派 出代表,登台演示——将圆形物品放 在直尺上, 让其滚动一圈, 读出数据, 确定圆形物品的周长;用绳子绕圆形 物品一周,拉直绳子,测量长度,得 到圆形物品的周长。全体学生认真观 看,获得不同的方法,拓宽了学生视 野。在各组演示后,教师提出问题:“大 家比较这些方法, 能发现共同点吗?” 全体学生纷纷回想演示过程,细心对 比,主动与小组成员交流自己的发现。 大部分小组确定共同点——将曲线转 化为直线进行测量。教师及时总结相 关方法——化曲为直。同时,教师追 问: “是不是可以用这种方法测量出 所有圆形物品的周长? ”此时,各组 成员展开激烈交流讨论,列举不同的 反例。他们因此产生了对知识的探究 欲望。

在整个活动中,教师始终以学生 的自学情况为依据, 不断地提出问题。 学生始终保持积极的思维状态,不断 地解决问题,一步步地完善认知,增 强思维发散性。

(二)实验操作

数学实验操作是数学教学的一种 重要方式。因为小学生的形象思维较 为发达,与直观事物互动更容易建立 一定的认知。实验操作正是学生与数 学现象互动的过程。在此过程中,引 导学生发挥形象思维的作用,归纳、 总结出结论,做到知其然且知其所以 然, 从而建构深刻的数学认知。对此,在小组展示时,教师可以依据具体情 况,引导各组进行实验操作。

例如,在课堂上,小组代表展示 表格,介绍测量出的圆的周长及本组 的发现——每个圆的周长都是直径的 三倍多一点。基于此,有小组提出不 同的意见: “我们组测量出的圆的周 长和直径的倍数关系不定,有两倍多 的, 也有三倍多的。”教师把握时机, 鼓励各组成员分别绘画三个大小不同 的圆,测量其周长和直径,并计算两 者之间的倍数关系。在此次操作的过 程中,全体学生尤为用心。在绘画、 测量、计算后, 他们达成统一认知—— 圆的周长是直径的三倍多。有小组毛 遂自荐,展示实验操作成果。教师以 此为基础,操作希沃白板,绘制不同 大小的圆,并操作数学工具,测量周 长、直径,计算。学生在大量“感性 材料”的作用下,达成共识。同时, 有小组提出质疑: “三倍多,到底是 多多少?”教师肯定小组的良好表现, 并借助希沃白板播放微课,该微课动 态地展现了古代数学家们探索圆周率 的过程,在观看的过程中,大部分学 生认真思考、认知圆周率。

之后,教师鼓励各组合作,归纳 圆的周长计算公式。各组迁移课堂认 知,列出公式——C=πd,并主动展 示成果。立足于此,教师鼓励学生思 考圆的直径、半径之间的关系,探索 其他的周长计算公式。在此之际,教 师向学生提出实验操作任务: “利用 课后时间,模仿古代数学家的做法, 动手操作,探究圆周率”,将课堂实 验操作延伸到课外。

通过体验实验操作活动,学生强 化了数学认知, 锻炼了形象思维能力、 归纳总结能力,切实地做到了学有所 获,便于增强课堂学习效果。尤其,学生可以从课堂走向课外,继续体验 实验操作活动,感受数学学习乐趣, 巩固数学学习所得, 获得进一步发展。

三、检测反馈

检测反馈是“三环一式”教学模 式的第三个环节,是在展示后教后, 教师依据学生学情,设计相关的练习 题,检验其学习成果,并进行反馈的 活动。有效的检测反馈,便于师生精 准地了解数学课堂教学情况,由此优 化教学,推动教学发展。学生可以依 此查漏补缺,完善课堂认知,积累问 题解决经验。由此,教师要在学生建 构数学认知后,组织检测活动和反馈 活动。

(一)分层练习,组织检测活动

分层练习是指以学生的学习差异 为依据,联系数学教学内容,设计难 度不同的练习题。课堂检测旨在了解 每个学生的学情,而分层练习可以使 每个学生获得展示学习成果的机会。

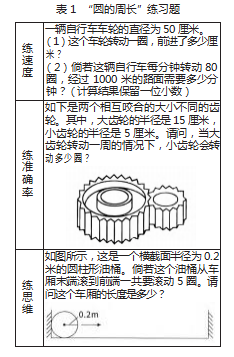

在“圆的周长”课堂上,教师紧 扣“练速度”“练准确率”“练思维”,设计了三种难度的练习题(见表 1)。

在呈现题目后,教师提出练习任 务: “请大家根据自己的课堂学习情 况,自选练习题。每个人必须先做一 个题目,计时 5 分钟。”在紧张氛围 的影响下,大部分学生集中注意力, 认真选题、解题。在此过程中,他们 发散思维,迁移课堂认知,列算式、 计算。在解题的过程中,学生更能了 解自己的学习情况,发现自身不足之 处,为参与反馈活动做好准备。

(二)多元评价,组织反馈活动

反馈, 简单地说是进行教学评价。 数学教学改革倡导教学评价多元化。 课堂上的评价方式主要有学生自评、 生生互评、教师评价等。在学生完成 练习题后,教师可以应用多元的评价 方式组织反馈活动。

在“圆的周长”课堂练习活动结 束后,教师提出自评要求: “请大家 检查自己的练习题, 确定练习问题。” 在此要求的推动下,学生进行自主反 思,总结自身良好的练习表现和练习 问题,由此了解数学课堂学习情况。

在学生自评后,教师组织互评活动, 鼓励他们在小组中展示各自的练习结 果、描述各自的练习问题。在互评的 过程中, 小组中的每个成员认真参与, 审视他人的练习结果,发现他人的长 处和问题,取长补短。全体组员通力 合作,分析练习问题成因,讨论解决 问题的方法。在小组成员的帮助下, 学生可以查漏补缺,完善课堂练习。

在学生互评后,教师依据练习题难 度,选择相应水平的学生,鼓励其展现 问题结果。在展现结果时,学生代表具 备清晰的逻辑思维,组织语言,讲述解 题思路和过程。其他学生在倾听时,补 充其他思路和过程。在学生踊跃参与后, 教师归纳不同的解题思路。

在整个反馈活动中,学生在多元 评价的助力下,不仅了解了自己的学 习情况,还及时地弥补了自身学习的 不足,获得了进一步的发展。

总而言之, “三环一式”教学模 式是数学教学的有效措施,便于学 生掌握数学学习的主动权。学生主 动地与小组成员合作, 踊跃地体验不 同的教学活动, 可以巩固数学知识、 方法, 锻炼多样能力, 提高数学学习 兴趣和数学学习效果。教师应用“三 环一式”教学模式实施小学数学教 学,将学生的合作学习作为主要的 学习方式, 紧扣自主先学、展示后教、 检测反馈这三个环节, 联系数学教学 内容和学生学情,应用适宜的教学 策略引导学生合作自学、展示成果。 由此教师有针对性地组织教学活动、 练习活动、反馈活动, 做到先学后教、 以学定教, 能够让学生在知识、方法、 能力等方面获得良好发展,切实增 强数学教学效果。

参考文献:

[1] 张颖 . “三环一 式”教学模 式在小学数学课堂教学中的运用研究 [D]. 福州 : 福建师范大学 ,2016.

[2] 顾卫 . “先学后教, 当堂训练” 在小学数学教学中的实践与思考 [J]. 新智慧 ,2022(35):81-83.

[3] 洪诚杰 . 基于先学后教, 提升 核心素养—— “先学后教”理念在小 学数学教学中的应用探析 [J]. 数学教 学通讯 ,2022(16):58-59.

[4] 阳国芳 . 小学高年级数学教学 中实施分层练习作业的实践分析 [J]. 新课程 ,2022(13):160-161

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/71368.html