SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 : 人工智能技术在不断更新迭代 , 教师应运用人工智能技术 , 对小学 科 学 的 课 堂 教学进行整合和创新 , 创设真实的问题情境 , 提升学生的科学素养 , 从而达到人工智 能和科学教育相互促进 的 目 的 。 本 文 将 人 工智 能 技 术 应 用 到 小 学 科 学 三 年 级 “蚕 的 一 生 ”课堂教学中 , 并使用 “大单元 — 任务 群 — 问 题 链 ”的 方 式 组 织 具 体 教 学 内 容 , 强 化教学内容的整体性与关联性 , 实现人工智能技术 赋 能 学 习 , 提升小学科学融合创新 的真实体验 。

2019年 2月 , 中共中央 、 国务院发布《中国教 育现代化 2035》, 提 出 “建 设 智 能 化 校 园 , 统 筹 建 设一体化智能化教学 、管理与服务平台 ”。人工 智 能技术和教育相结合 , 是未来教育改革的一个重要 方向 。要想有效地推动人工智能技术在教育教学中 的应用 , 教师们就必须将人工智能技术的优点发挥 到最大 , 利用人工智能技术来营造新的学习环 境 , 并设计更为丰富的教学活动 , 以此来提升教师教学 的质量和效率 , 并推动教师自身的专业发展 。运用 人工智能技术 , 可以改变学生的学习方式 , 更好地 推动学生的学习与发展 。在国家政策的驱动下 , 人 工智能对教学领域产生了广泛而深远的影响 , 已经 成为课程教学改革的强大动力 , 因此 , 推进中小学人工智能融合教育已经成为了一种必然的趋势 。

本文以 “蚕的一生 ”大单元设计为例 , 通过创设 真实情境 , 灵活应用人工智能技术融入小学科学探 究实践中去 , 为学生提供了真实有效的学习路 径 。 教学内容源于小学科学教科版三年级下册第二单元 “动物的一生 ”, 以关键概念 “蚕的 一 生是如何发展 的 ”为核心 , 重新建构原教材第 1、3、4、 5、 6课 时的教 学 内 容 , 形 成 了 新 的 4个 课 时 结 构 。 使 用“大单元 — 任务群 — 问题链 ”的方式组织具体教学内 容 , 强化教学内容的整体性和关联性 。 围绕 “任 务 群 ”, 笔者综合选用了 CraftAI人工智能程序 、AI 绘画 、PPT、希沃白板 、美 丽 科 学 APP、 问 卷 星 、 视频 、微课 、 图片等技术工具融入教学 , 创设真实 问题情境 , 围绕 “如何帮蚕宝宝更好地长大 ”的驱动 性问题 , 依托 “问题链 ”开展各类探究学习活动 , 引 导学生个性自主学习和小组合作学习 。综合运用了 数字化工具和相关智能技术 , 增强学生体验感 , 提 升活动趣味性 ; 并能及时收集学习数据 , 记录和分 析学生的学情 状 况 , 协 同 教 师 评 价 学 生 的 价 值 观 念 、必备品格和关键能力 , 助力提升育人成效 , 单 元整体设计思路如图 1所示 。

一 、“蚕是如何变成蚕宝宝的”分析

本课 应 用 与 ChatGPT 相 同 模 型 接 口 的 Craft AI程序来创设 开 放 式 教 学 情 境 , 引 导 学 生 主 动 参 与形式多样的人机协同教学交互活动 , 激发师生的 灵感与智慧 。 (CraftAI与 ChatGPT 一样 , 都是人 工智能技术驱动的自然语言处理工具 , 能够通过学习和理解人类的语言来进行对话 , 还能根据聊天的上下文进行互动 , 真正像人类一样交流 。) 笔者结合 “CraftAI+虚拟动画形象 ”而创造出了 一个新朋友 “CC”, 她 来 自 外 星 球 , 性 格 活 泼 , 且 知 识 渊 博 。 通过学 生 与 新 朋 友 CC 的 沟 通 交 流 , 并 搭 配 课 前 “问卷星 ”收集的学生关于蚕的问题 , 调查学生前概 念 , 了解 学 生 对 蚕 的 已 有 看 法 和 认 知 误 区 。 引 入 “新朋友 CC”现场为学生解答疑惑 , 实现真实的人 机互动 , 最大程度地激发学生想要养蚕的兴趣 , 实 现技术与教学融合创新 , 迅速明确课题内容 。

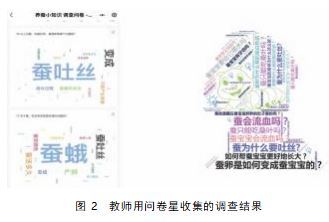

一是播放有关蚕的视频 , 提问 : “你养过蚕吗? 关于蚕你知道什么? 还想知道什么? 老师课前收集 了同学们问得最多的几个问题 , 大家一起来看看有 没有你好奇的吧!”二是呈现课前用问卷星收集的调 查结果(图 2) , 揭示课题 。 三是为了向大家解答疑 惑 , 老师请来了一位 来 自 外 星 球 的 新 朋 友 CC, 她 性格十分活泼 , 知识非常渊博 , 看看她是怎么回答 的吧 。 四是新 朋 友 CC在 线 与 学 生 进 行 实 时 互 动 , 回答问题(图 3) , 激发学生对养蚕的兴趣 。

设计意图 : 通过播放关于蚕的视频吸引学生的注意力 , 明确本课的学习任务 , 为接下来解决相关问题做铺垫 , 调动学生探究的兴趣 , 并用问卷星呈现数据调查结果 , 提前了解学情 , 并由此引出新朋友 CC的身份 , CC也 将 陪 伴 着 学 生 度 过 后 续 整 个单元的学习 。

二 、“蚕长大了”分析

本课时在 仿 真 虚 拟 实 验 和 AR技 术 的 资 源 下 ,通过情境模拟实验小游戏(图 4) 实现小组合作 , 让学生切身以第一视角经历养蚕的各个阶段 , 突破了学生在养蚕过程中由于蚕生长时间过长 , 对各个生长阶段的观察可能有所遗漏的缺点 , 营造出一个 “沉浸式”的有趣科学探究课堂 。通过蚕的 3D模型给学生呈现了全方位视角下对蚕身体各结构的认识 , 帮助大部分 学 生 加 深 了 对 蚕 的 印 象 , 有 助 于 理 解 蚕 的一生的变化规律和成因 。 同时 , 还增加了跨学科设计 , 融合数学的几何图形知识 , 让学生完成对蚕身体结构的拼图 , 通过拼图游戏 , 融合了数学学科的知识 , 有利于检验学生对于蚕身体结构的熟悉程度 ,同时游戏也能激发学生学习兴趣 。 随后将学生作品用希沃白板拍照上传 , 进行作品展示和生生互评 。

三 、“作茧自缚又如何 , 我偏要破茧而出”分析

学生在前 几 课 的 学 习 与 亲 历 的 养 蚕 经 验 基 础 上 , 对蚕茧的形成都有了一定的了解 。为了让学生 进一 步地切实感受蚕茧的特点和蚕丝的强韧性能 , 笔者设计了跨学科主题学习活动 , 加强不同学科间 的相互关联 , 融合了语文 、美术学科等知识 。教师 通过微课 、视频等分享与蚕有关的古诗文 , 并介绍 蚕丝扇的历史由来 ; 让学生给蚕茧来 一 个 “华丽大 变身 ”—制作一 把蕴含中华文 化 的 蚕 丝 扇 。 在 学 生已有的认知发展水平上 , 利用制作蚕丝扇这 一 实 验不仅促进了学生的科学探究实践能力 , 还提高了 学生的动手能力 。

1. 创设情境 , 导入问题

制作前 , 应用 AI作画程序 +虚拟人物动画形 象 , 结合学习任务单(图 5) 让学生描述自己心目中 理想蚕丝扇的设计图 , 通过询问新朋友 CC, 让 CC 自动绘画出来 。用 AI绘画的方式来使学生的思维 活跃 , 让课堂更加积极 , 增强学生制作蚕丝扇的体 验感 , 提升活动趣味性 , 同时尊重学生 个 体 差 异 , 鼓励学生个性化解决问题 。

3. 课后拓展 , 学习迁移

学生小组展示 、分享蚕丝扇成品 , 与其他小组 进行交流 、评价 ; 在教师的引导下 , 学生开始逐渐 反思实验过程还有哪些方面可以进一 步改善 , 如何 对蚕丝扇进行迭代设计 。 比如 , 有学生提出 , 能不 能在制作好的蚕丝扇基础上做出一些功能性的蚕丝 扇呢? 进而有更多的学生深入思考功能与不同材料 之间的关系 —比如 , 想制作一把驱蚊提神的蚕丝 扇可以怎么做? 有学生提出 , 可以在蚕丝扇表面喷 一些花露水 。 于是就有更多学生思考 : 那什么材料 和花露水 一 起 制 作 能 够 让 蚕 丝 扇 的 性 能 变 得 更 好 呢? 就这样 , 学生在教师的引导下会主动一 步 一 步 地深入思考 、探究 , 继而关注知识间 的 内 在 联 系 , 促进学习的迁移与应用 , 有效提升了科学思维 。

4. 人机互动 , 首尾呼应

学生制作完蚕丝扇后 , 为感谢新朋友 CC绘画 提供的灵感 , 准备将蚕丝扇送给 CC, CC进行真实 回应 , 实现人 机 互 动 , 前 后 呼 应 , 将 故 事 拉 向 高 潮 , 为整个实验画上圆满的句号 。教师在聆听 、发 言 、合作 、任务完成等方面对小组进行评价 ; 围绕 学生知识 、能力 、素养等方面进行综合评价 。 注重 鼓励学生 , 激发学生学习的积极性 。通过师生 、生 生互动实现协作 、探究和意义建构 , 互动交流更立体 、高效 、持续 , 课堂氛围生动活泼 , 为学生提供 了展示的舞台 , 提高了课堂教学效率 。

四 、“ 回顾蚕的 一 生”分析

本节课是学生长期观察研究蚕之后 的 总 结 课 。 一方面 , 学生在前面的课程中通过亲历养蚕活 动 , 已经对蚕生长发育的全过程进行了观察记录 , 但这 些知识在大部分学生的脑海中都是零散的 , 没形成 完整系统的认识 。另一方面 , 往往小学阶段学生的 注意力集中时 间 不 长 , 课 堂 上 的 交 流 分 享 效 率 不 高 。尤其是养蚕这类长周期观察课 , 学生意志力较 为薄弱 , 兴趣转移较快 , 课外对于蚕的观察非常容 易出现 “虎头蛇尾 ”的现象 。 因此 , 学生在上总结课 的时候单凭自身很难串联起所有知识点 , 无法形成 思维的结构化 , 需要教师设置更多丰富的教学活动 加以引导 。

原教材中 “蚕的一生 ”这节课只让学生对蚕不同 阶段的几张图片进行排序 , 没有深入展开对蚕每个 阶段生长变化的观察 。部分学生对图片排序只是当 作完成老师布置的作业 , 没有内驱力和深入探索的 欲望 。

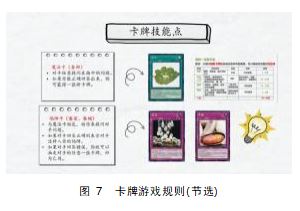

在本节课中 , 笔者应用了 Artivive、AutoCAD 制图 、PS等软件 设 计 并 制 作 出 了 一 副 具 有 AR 效 果的 “蚕的一生 ”知识记忆卡牌 , 每张卡牌均代表蚕 一生 中 的 某 一 个 阶 段 。 学 生 可 以 利 用 平 板 中 的 Artivive软件进行扫描 , 随后便会在卡牌上方的空 中浮现出该阶段的立体介绍视频 —利用 AR技术 呈现出身临其境的场景 。 随后学生便可以边扫描卡 牌 , 边与小组成 员 交 流 讨 论 蚕 一 生 的 生 长 变 化 过 程 , 并填写学习任务单 。通过让学生梳理自己积累 的观察记录 , 再经过集体论证在全班范围内达成对 蚕一生生命历程的认识 , 从中总结经验 , 发现蚕的 生命周期规律 。

在后续的教学环节中 , 笔者还设计了生生互动 的卡牌游戏 。 以玩促学 , 极大地提高了学生的学习 兴趣 。 学 生 可 以 利 用 卡 牌 的 技 能 点 来 提 问 对 手 (图 7) , 增强现实 技 术(AR) 结 合 游 戏 化 的 教 学 让 整节课课堂氛围持续高涨 , 极大地提升了学生的学习动力 , 进一 步巩固了学生对蚕一生不同阶段的认知 , 使整个课堂氛围生动 、高效 。在游戏中提升学生饲养与研究蚕一生的能力 , 为以后更深入研究动物的活动打下了良好基础 。

五 、教学反思

三年级的学生对于养蚕这类长周期的观察活动起初兴趣是十分高涨的 , 但是此年龄段学生的身心发展水平不 足 以 支 撑 他 们 对 蚕 的 一 生 进 行 深 度 学习 。教师作为引导者可以结合智能化技术和互动新技术为学生构建实验情境 , 鼓励他们自主探究科学内涵 , 提升科学思维 。例如 , 在利用 AR技术制作的蚕的一生卡牌游戏中 , 引导学生在虚拟环境中获得科学概念 , 在游戏中参与科学实践会形成学生良性的情感体验 , 学生的科学学习热情和内驱力被进一步激活 , 更容易实现有效学习 。融入人工智能科技的科学课堂不仅给学生提供了更多的教学资源 ,包括视频 、 图片 、音频 、游戏等形式的教材 , 能更加生动直观地呈现科学知识 , 还可以根据学生的不同能力和兴趣 , 个性化地定制教学内容和方式 , 提高教学效果 。使用人工智能技术分析学生学习情况和学习风格 , 还 能 为 教 师 提 供 更 加 科 学 的 教 学 指导 。通过人工智能技术的辅助 , 能帮助学生更好地理解和应用科学知识 , 提高学生的科学素养 。

参考文献

潘克明 . 利用人工智能 技 术 推 进 信 息 技 术 与 教 育 教 学 的 融合创新[J] . 教育信息技术 , 2018(7) : 3.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/70751.html