摘要

生活的感受,实验的体验、理论的提升是物理学科进步的过程,也是培养学生核心素养的依据。对光的折射从定性到定量的研究中,利用科学家研究问题的策略,构建科学思维方式,定义解释实验现象的新概念,体验科学发现的乐趣,成为知识、思维的拥有者。

[关键词]体验,创造活动,科学思维

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》在关于社会责任素养的描述中提出,学生应能够以造福人类的态度和价值观,积极运用物理学知识和方法,关注生活现象,设计实验验证理论设想,成为物理理论的创造者和发现者。责任意识的形成和责任行为能力的提升需要在真实情境中发生。当前,光学理论研究及科技应用,达到了空前的高度,高中生应了解目前光学现状,积极开创光学的新时代。笔者在实施“光的折射”一节的教学时,引导学生追随科学家的脚步,构建科学思维方式。

一、教学内容及教学设计思想

光照亮了人间,如果没有光,世界将一片漆黑。我们有必要了解光,认知光学原理,解释光学现象,进而开创新的应用。光的折射是几何光学的基础,也是学生相对熟悉的知识,折射率是光产生折射的原因。笔者在全程教学活动中,力求通过教师的引导,让学生分组实验体验折射角、入射角的测量,回味其定性关系,追随科学家的脚步寻求其定量关系,明确了折射率的定义及其物理意义。

在教师的点拨下逐步领会科学规律发现的思想方法和研究方法,并用这些方法进行学习活动。在学生的学习过程中,教师顺应科学家思维建立起一种新的经验结构。学生始终处于“发现者”的地位,将学习活动变成一种创造活动,从中体验科学发现的乐趣,享受成功的喜悦,最终成为知识和思维的“拥有者”。学生分组实验,观察入射角发生改变时的折射情况,改变光路方向,比较折射角和入射角,得出定性结论;再通过分析实验数据,发现特点和规律,得出定量结论,概括总结得出折射定律,然后提出折射率的定义。实验演示让学生有直观的感觉和视觉冲击,以轻松解决理解误区的难点;通过亲自动手操作,探究过程中,追随科学家的脚步,从而培养学生科学思维和科学探究能力。

二、教学活动设计与实施

(一)教学背景分析

1.教材分析

选择性必修一第四章“光”是物理学的一个重要分支,并在实际中有着广泛应用。本节课对光的折射进行定量研究,通过实验使学生理解折射定律并定义了折射率,重在挖掘隐藏在光学现象背后的道理和规律,再上升为理论。光的折射定律和折射率是分析全反射的前提。所以“光的折射”是本章的重点内容,需要学生真正理解进而顺利地应用。

2.学情分析

(1)学生已有的知识和经验:学生对本节内容涉及的光学现象(光的反射、光的折射)比较熟悉,但对于隐藏其后的原理难以理解。学生头脑中“光沿直线传播”的认识是根深蒂固的,认为“光线”是真实存在的。

(2)通过前测题反映出学生遇到的问题和可能遇到的问题:当发生折射时,入射角一定大于折射角吗?折射光线和入射光线、法线是否真实存在?介质密度越大,光在其中的传播速度越大吗?

(二)引课

本节以“水中倒影”回忆反射,以水中铅笔“折断”和“头身分离”作为引入问题,引出折射现象,提出问题,培养学生的科学探究能力。

熟悉实验器材操作,并观察光从空气到玻璃的光路图—观察入射光线和反射光线,回忆光的反射定律。

【前测反馈中,有5个同学不能准确地标注入射角、反射角、折射角的位置,不确定光线是否真实存在,绝大部分同学不能说出反射角和入射角的物理意义】

反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面上;

反射光线和入射光线分别位于法线两侧;

反射角等于入射角。

注:(1)反射光线、入射光线是模型,不真实存在;

(2)反射角和入射角—表明光线的方向;

(3)光路可逆。

(三)正课

1.主题1:折射定律—用契合科学家的思维过程研究问题,也符合研究问题的逻辑,加强了追寻物理量关系的能力,增强学生的自信。

(1)共同观察光从空气到玻璃入射和光从玻璃到空气入射两种情境,对比入射角和折射角的大小关系(见图1)。

【前测反馈中,50%的同学认为入射角一定大于折射角,认为光路一定是从空气射入玻璃】

(2)分组实验,观察光的折射现象;体会测量入射角、折射角—会测量入射角、折射角,为“测玻璃砖的折射率”实验铺垫。

(3)通过观察,发现入射角增大(减小),折射角增大(减小)—定性关系;

(4)给出测量的三种介质(玻璃、水、油)的折射记录,寻求定量关系。

①猜想i—r定量关系

【托勒密■出折射角与入射角成正比—实验测定入射角与折射角关系的第一人,求出具有单位半径的圆中弧与所对应的弦长数字,并巧妙地用数学方法编制了表,相当于现代的正弦三角表。】

②猜想i2—r3、i2—r等定量关系

【开普勒■出托勒密结论是不正确的,分情况修正,但没有给出正确的折射定律】

③通过长度到三角函数

【斯涅耳通过实验精确确定了入射角与折射角的余割之比为一个常数】

④入射角、折射角正弦三角函数正比关系

【笛卡尔在《折光学》一书中首次公布了具有现代形式正弦之比的规律】

折射定律:折射光线与入射光线、法线处在同一平面内;

折射光线与入射光线分别位于法线的两侧;

入射角的正弦值与折射角的正弦值成正比。

2.主题2:折射率n—进一步对比不同介质入射角和折射角的正弦比值,提出折射率的概念。

(1)折射率的定义:常数与介质有关,反应介质的光学性质的物理量。

光从真空(空气)射入某种介质发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,即这种介质的折射率。

(2)以实例入手,简单解读折射率与传播速度的关系。

例:光纤的参数要求是每1000公里,延时5毫秒。

v=x/t=2×108m/s,玻璃的折射率近似1.5,恰好吻合n=。

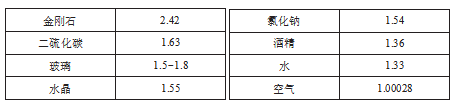

进一步观察表格中酒精和水的折射率,密度大的水折射率小,解决了学生关于密度与折射率正相关的疑惑。

(3)以光从玻璃到空气入射的情境为例,进一步解读折射率的定义

总结:无论什么情境,折射率的定义都是大角的正弦值比小角的正弦值,与入射角和折射角无关。进而得出折射率大于1的结论。

3.主题3:用折射解释生活中的现象,进一步理解折射定律。

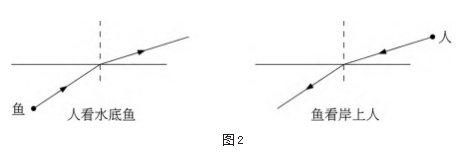

例1:请画出光路图说明:人看水底的鱼和鱼看岸上的人,看到的像的位置都比实际位置偏高。图中用点代表鱼或人,且已经画出了一条光线(见图2)。

(四)学习总结

1.(1)在两种介质的分界面发生折射现象;

(2)入射角可以小于折射角(yw光从玻璃到空气);

(3)人眼总是认为光线是沿直线传播的。

注:①光是一种波动现象,折射率由介质本身和光频率决定。

②不同的介质折射率也不同,这是折射现象产生的原因。

③一般来说,常规(电磁)介质折射率都大于1。

2.(选学部分)介质的折射率n取决于介质本身和光的频率,当光从空气进入介质时, ,学有余力的同学,可以阅读教材第66页“拓展空间”:若把“空气”作为“介质1”,“介质”作为“介质2”,这个式子可以从特殊推广到一般去,即把n看作

,学有余力的同学,可以阅读教材第66页“拓展空间”:若把“空气”作为“介质1”,“介质”作为“介质2”,这个式子可以从特殊推广到一般去,即把n看作 ,有

,有 。

。

(五)学习后测—测试本节课的学习内容,铺垫下节课“全反射”

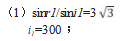

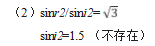

例2:光从折射率为n= 的玻璃射入空气。

的玻璃射入空气。

(1)如果折射角r1=60°,求入射角i1?—正确理解折射率定义

(2)如果入射角i2=60°,能否求出折射角?—为“全反射”做铺垫

答案:

三、教学体会与反思

科学思维方式的构建是物理学习主要目的。首先,主要体现在学生观察实验现象,根据数据猜想,按照科学家的思维寻求折射角和入射角的定量关系,进而完善折射规律,并定义了折射率n,同时解决了前测题中学生的易错点和疑难点;其次,学生通过实验、猜想、验证、理论总结的过程,提高了科学思维和科学探究的能力;课堂中提出问题、分析问题与解决问题充分利用实验数据,教师讲解与学生活动相结合,使学生从中获得学习的方法与知识。最后,教师精心设计学习活动,让学生通过亲自动手操作,在探究过程中追随科学家的脚步,从而培养学生科学思维和科学探究能力。这样才能培养学生的创造性,埋下创造新理论的萌芽,为科技创新打好坚实基础,并维持创造的热情。

1.光总是沿直线传播?

2.光的反射现象发生于什么情境下?

3.标明入射角、反射角、折射角。

4.入射角一定大于折射角吗?

5.入射角、反射角、折射角的物理意义是什么?

6.光线、法线是不是真实存在?

7.同一频率的光在不同介质中传播速度相同吗?

8.不同频率的光在同一介质中传播速度相同吗?

9.介质密度越大,光在其中的传播速度越大吗?

参考文献:

[1]王世元.教育文化构建的人性基础[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

[2]李志强.初高中物理教学衔接之管见[J].河北理科教学研究,

2008(2):26-30.

[3]袁海江.高中物理新课标教材的几大特色[M].南宁:广西教育出版社,1996.

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>