SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:文章以人教版普通高中生物学必修 2“遗传与进化”第 2 章第 1 节“减数分裂和受精作用”的教学内容为例, 选择科学家对减数分裂的观察和研究作为时间主线,以减数分裂行为特点作为逻辑思维主线。各环节以“假说演 绎”的思维模式,引导学生基于事实证据,运用推理归纳、模型建构和质疑批判等科学思维,深度构建“减数分 裂过程”这一重要概念,提升学生科学思维水平和探究能力,使学生形成进化与适应观。

关键词: 高中生物学,减数分裂,科学史,模型建构,深度教学

《普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修 订)》明确提出“生物课堂要注重生物科学史和科学 本质的学习”[1]。笔者发现, 教材中对于减数分裂本质、 联会、染色体行为规律等概念性知识 , 多以叙述的方式 直接呈现,与减数分裂有关的生物学史料内容呈现较 少。因此,笔者尝试在不增加课堂难度和教学容量的 基础上,适当补充减数分裂探究过程的科学史料,为 学生理解减数分裂概念性知识提供事实支撑,培养学 生的科学思维能力和探究能力。

在基于生物科学史的减数分裂教学过程中,学生 不仅要对细胞器、染色体等基本概念进行应用整合, 还 须对减数分裂概念模型、染色体数量变化模型进行主 动构建,深刻理解基因分离和自由组合导致后代多样 性的重要概念。这些要求都和深度学习理论契合,运 用深度学习理论进行本节课教学,既能引导学生重新 体验科学探究过程,又能促使学生将深度加工后提炼 的科学思维和探究能力迁移应用到真实情境下去解决 复杂问题。

一、教材分析及设计思路

本节课教学内容为人教版普通高中生物学必修 2“遗传与进化”第2章第 1 节“减数分裂和受精作用”第 1 课时。在本节课之前,学生已经具有细胞结构、细胞 增殖、遗传学基本规律等相关知识储备, 了解假说演绎、 归纳概括科学思维。本节课是帮助学生从染色体水平、 细胞水平进一步理解真核生物细胞核遗传信息的传递规律,认识有性生殖对生物进化的意义。减数分裂概 念以及减数分裂过程染色体数量和行为变化规律是本 节课的重点,染色体行为变化规律是本节课的难点。

二、教学目标设定

(一)体验探究历程,提升思维水平

教师引导学生质疑减数分裂次数、 DNA 复制时间、 染色体行为等环节,然后猜想、解释,补充史料和形 成主张,体验科学探究历程,提升科学思维水平,学 习科学家不懈努力和奉献科研的精神。

(

二)完成模型构建,培养建模思维

教师引导学生运用材料(如扭扭棒、磁铁等)完 成减数分裂模型的构建,培养学生的建模思维,使学 生形成结构与功能观。

(三)加深意义理解,形成进化与适应观

通过对“减数分裂产生染色体减半,形成配子类 型多样”的学习,学生进一步结合受精作用使体细胞 染色体数目恢复的原理,理解减数分裂在生物进化和 物种多样性方面的重要意义,形成进化与适应观。

三、教学过程设计

(一)创设情境,问题导入

教师提前向学生收集“全家福”照片若干张,在 课堂上展示,引导学生思考:(1)父母与子女之间通 过什么细胞实现遗传物质传递?(2)这类细胞如果是 通过有丝分裂产生的,你能预测子一代儿女的染色体数 目吗?子二代呢?(3)大胆预测这类细胞内染色体数目有何特点?

师生总结:正如 1887 年德国生物学家魏斯曼 (A.Weismann)的大胆猜测, 在生殖细胞产生过程中, 必 然有一个特殊过程使染色体数目减少一半。

设计意图:通过生活中常见的“遗传”话题,激 发学生的学习兴趣和批判思维,使学生意识到细胞学 说中“细胞是通过分裂产生”具有多层含义。

(二)假说演绎,补充史料

第一,学生质疑:在产生生殖细胞的过程中,如 何实现染色体数目减半?

提出猜想, 小组讨论:猜想一,细胞直接分裂, 染 色体平均分给两个细胞,实现染色体数目减半;猜想 二, 减数分裂过程染色体复制 1 次, 细胞分裂 2 次, 实 现染色体数目减半;猜想三, 学生幽默地提出假说:染 色体复制 2 次,细胞分裂 4 次(甚至染色体复制 4 次,细 胞分裂 8 次,类似均有可能……)(见表 1)。

补充史料:① 1888 年,德国植物学家施特拉斯布 格(E. A. Strasburger)观察到百合花粉母细胞减数分 裂形成“四分孢子”;② 1887 年,德国生物学家鲍维 里(Boveri)发现马蛔虫经过减数分裂后产生 4 个细胞。

形成主张:学生对上述科学史和实验结果进行阅 读讨论后, 直观看到减数分裂结束产生 4 个子细胞, 即 得出减数分裂过程中染色体复制 1次,细胞分裂2次,实 现染色体数目减半的结论。

第二, 学生质疑:减数分裂过程染色体复制 1 次, 细胞分裂 2 次,那么染色体复制(实质为 DNA 复制) 出现在第几次细胞分裂间期呢?

提出猜想,模拟解释:猜想一,染色体复制出现 在第 1 次分裂间期;猜想二,染色体复制出现在第 2 次分裂间期(见表 2)。学生进行小组合作,运用扭扭 棒(中间的铁丝代表 DNA 分子,外层包裹的绒毛代表 蛋白质)模拟染色体。学生将扭扭棒围绕铅笔螺旋紧 密缠绕,代表高度螺旋化的染色体;将两根扭扭棒交 叉用磁铁环套住,代表复制后染色体。两个磁铁环相 互吸引,可以模拟同源染色体联会现象(见表 2)。

补充史料:①研究人员为使不同细胞分裂进程同 步化,使用 DNA 合成阻断剂,该试剂可以将细胞群阻断在 DNA 复制过程,而不影响其他时期细胞的正常分 裂。当去除该试剂后,细胞分裂正常进行。②研究人 员使用 DNA 合成阻断剂处理减数分裂的原始细胞,发 现大多数原始细胞无法进行细胞分裂。

形成主张:染色体复制出现在减数第一次分裂 间期,减数第二次分裂不进行 DNA 复制,即细胞核 DNA 数目减半发生在减数第二次分裂。

第三,学生质疑:当细胞中有多对染色体时,减 数第一次分裂和减数第二次分裂染色体行为相同吗?

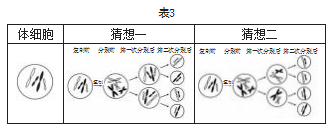

提出猜想,模拟解释:如表 3.两种猜想均实现了 减数第一次分裂进行染色体复制,子细胞染色体数目 减半。如果要验证哪种假设成立,可对不同时期细胞 的染色体行为进行观察分析。补充史料:① 1891 年,德国生物学家亨金(H . Henking)在观察某种蝽的减数第一次分裂时,发现前 期染色体形成“环”状结构,每个环状结构由 2 个大 小相同的染色体配对构成(如图 1)[2] ;② 1901 年, 美 国生物学家蒙哥马利(T.H.Montgomery)观察到所 谓的“二价染色体”,即由母方和父方大小相同的染色 体结合形成,在减数第一次分裂时横向分离 [3]。形成主张:“二价染色体”和“环”都是由 2 个大 小相同染色体组成,根据这一现象,学生对自己猜想 进行质疑和修改,认同减数第一次分裂时大小相同的染色体分离,导致染色体数目减半,故猜想二正确。 师生趁热打铁,共同完善同源染色体、联会等基础概 念的学习。

第四,学生质疑:大小相同的同源染色体彼此分 开时,大小不同的染色体(即非同源染色体)如何分 配的呢?

提出猜想:某生物体细胞(2n-=4),1 号和 2 号、 3 号和 4 号分别是一对同源染色体,其中 1 号、3 号染 色体来自父方;2 号、4 号来自母方。猜想一:1 和 2、 3 和 4 彼此分开, 将 1 和 3、2 和 4 分在一起;猜想二:1 和 2、3 和 4 彼此分开,将 1 和 4、2 和 3 分在一起; 猜想三:1 和 2、3 和 4 彼此分开,将 1 和 2、3 和 4 又 重新分在一起;猜想四: 1 和 2、3 和 4 彼此分开,4 条染色体任意组合均可。

补 充 史 料: ① 大 型 的 短 翅 昆 虫 —— 雄 蝗 虫 (2n=23. XO)体内性染色体只有一条 X 染色体,且 还有一对大小不等的同源染色体,记为 A 、a 。②美国 遗传学家萨顿(Sutton)观察统计超过 300 个雄蝗虫的 MⅠ后期的细胞,发现仅有的一条 X 染色体与 A 、a 组 合后,分到细胞同一极的比例接近 1∶1[4]。

形成主张:学生认同非同源染色体之间是随机组 合,猜想①②均可能发生。

第五,汇总每块拼图,构建概念模型。

师生共同回顾前面形成的主张:每个主张犹如减 数分裂过程的一块拼图,依照拼图内容,派学生代表 利用染色体(扭扭棒,含磁铁)构建减数分裂过程示 意图,其他小组补充、评价和完善。

构建概念模型:将构建的减数分裂物理模型和教 材中精子形成过程示意图进行比较,共同构建减数分 裂的概念模型,认同减数分裂本质,准确识记各个阶 段的细胞名称、数量和“精细胞变形”等内容。

视频展示, 完美契合:播放减数分裂动态微视频, 染 色体的行为“活灵活现”地展现出来,学生在惊奇和 赞叹中支持论证。

第六,科学情感升华,增强社会责任感。

从 1887 年魏斯曼预测减数分裂的存在,科学家开 启对减数分裂的深入研究,到 1913 年萨顿证实非同 源染色体自由组合,完成减数分裂的重要拼图,历经二十多年的艰辛探究,众多科学家基本达成对减数分 裂过程的共识。随着科学技术的不断进步,对减数分 裂的探索仍将继续进行。

四、课后延伸

在不考虑变异的情况下,从减数分裂染色体行为 的物理模型分析:1 个原始生殖细胞可产生几个配子, 有几种类型?以人体 23 对染色体为例,分析配子类型 和后代类型,使学生认识到生物的多样性,体现有性 生殖的优势,从生物进化的角度深度思考减数分裂的 意义,形成进化适应观。

五、教学反思

本节课补充了大量科学史材料,引导学生在“质 疑—提出猜想—补充资料—形成主张”的过程中构建 减数分裂的概念模型;通过扭扭棒和磁铁构建染色体 行为的物理模型,提升学生的参与度和动手能力;运 用模型,对减数分裂概念性知识进行深度思考和讨 论,有助于突破本节课的重点和难点,锻炼学生的科 学思维和实验探究论证能力。

六、结束语

基于生物科学史和构建构型的教学设计不仅要在 重现科学发现过程中创设探究情境,引导质疑批判, 拉近课堂与科研之间的距离,还要充分挖掘科学史中 的人文价值,既要关注求新、求真,也要关注育人、 育心。

参考文献

[1] 刘恩山,曹保义 .普通高中生物学课程标准解读 (2017年版2020年修订)[M].北京:高等教育出版 社,2020.

[2] 潘承湘.细胞减数分裂过程的阐明与H.Henking的 重大贡献[J].自然科学史研究.1985.4(4):377-390.

[3] 杨大祥.减数分裂的研究历史[J].生物学教学,2007. 32(1):6163.

[4] 全雪萍.昆虫细胞同步化及其对HGH表达影响的初 步研究[D].天津:南开大学,2002

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/69381.html