SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:本文从“教、学、评一体化”视角,以“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”一课为例,探讨黔东苏区红色文化资源在高中历史课堂教学中的运用,并依据该课程标准和具体学情,制定合理的教学目标和评价目标。

关键词:“教、学、评一体化”,红色文化,高中历史,课堂教学

2014年,《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》提出:“加强对学生的发展性评价,重视评价的育人导向,充分发挥评价在促进学生成长、教师发展和改进教学实践等方面的作用”。此后,不少学者围绕学生发展性评价进行研究,创造性地提出了“教、学、评一体化”新模式,并在某些发达地区进行卓有成效地推广和应用。

笔者以“教、学、评一体化”为视角,让不同阶段教学与评价相结合,引导学生思考、分析和应用,在内容构建上将黔东苏区红色文化资源与高中历史课堂教学有效融合,在范式上将“教、学、评”融为一体的教学实践新模式。

一、教学目标与评价目标

“有效的教学目标”是“教、学、评一体化”教学实践模式的核心,是实施“教、学、评一体化”范式的前提。而基于具体学情设计适当的教学评价目标,则能时时动态观察和审视课堂教学任务达成情况。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”一课有以下要求:了解南京国民政府的成立;认识中国共产党开辟革命新道路的意义;认识红军长征的意义。以此课程标准为参考,结合历史学科五大核心素养,并考虑具体学情,特把该课教学目标和评价目标确立如下。

1.教学目标

(1)全面分析南京国民政府的政治、经济等统治政策,从而正确认识南京国民政府的性质,增强学生唯物史观、史料实证等能力。

(2)了解和把握中国共产党开辟工农武装割据革命新道路的历史全貌,深刻理解中国共产党从国情出发开辟革命新道路的进步性,增强学生唯物史观、历史解释及史料实证的能力。

(3)运用红色地图学习长征的经过,解读长征精神,增强学生的时空观念和家国情怀。

2.评价目标

(1)通过学生对大革命失败前后黔东男儿周逸群的革命理想的认识,诊断学生参与课堂的水平。

(2)通过学生对南京国民政府在黔东地区的政治、经济统治措施的相关史料的解读,诊断并发展学生自主探究水平、宏观和微观结合的水平。

(3)通过学生合作对中国共产党在黔东苏区的政治、经济及军事政策的相关史料的解读,诊断并发展学生的合作探究水平、用唯物史观认识中国共产党开辟革命新道路的水平及其史论结合水平。

(4)通过运用红色地图学习长征的经过,引导学生解读长征精神,诊断学生提取史料、解读史料的水平以及时空观念、家国情怀运用水平。

(5)通过运用历史人物对周逸群的评价,诊断学生客观评价历史人物的水平。

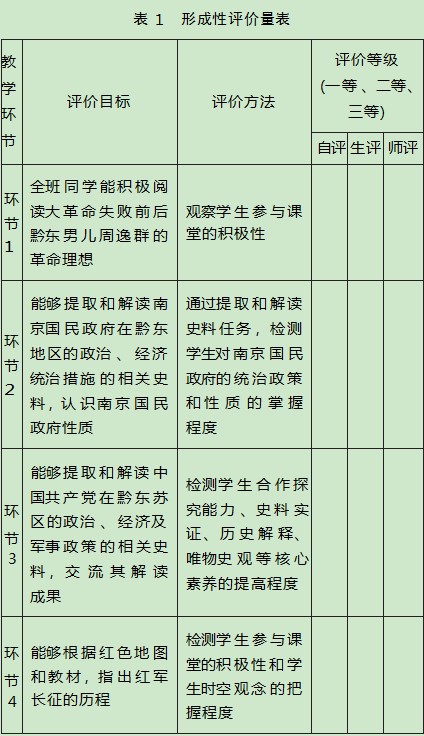

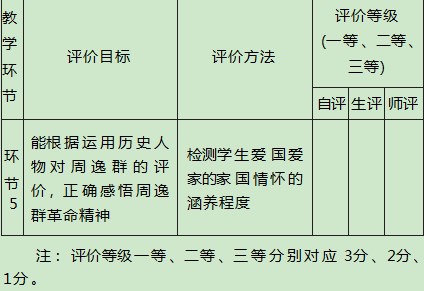

二、教学评价量表

传统课堂教学评价往往采用作业、考试等方式考查学生知识掌握的情况,既不能动态反映学生的学习态度、学习兴趣和课堂参与情况,又不能全面、及时地反映学生分析和解决问题的能力。针对本节课各教学环节,参考相关历史文献,设计了该课教学过程形成性评价量表,全面、及时地对学生历史核心素养进行评价。(见表1)

三、教学具体运用

环节1:创设情境,导入新课

学习任务1:导入,展开思考。

评价任务1:诊断学生参与课堂的水平。

教师活动1:投影展示大革命失败后,周逸群亲手书写的诗作。

材料1废书学剑走羊城,只为黎元苦匪兵。斩伐相争廿四史,岂无白刃可亡秦?

—摘编自李芳《周逸群与李侠公》

材料2洪湖万顷岁时长,浊水污泥两混茫。小试翻天覆地手,白浪换作红旗扬。

—摘编自徐锦章《湘鄂西革命根据地报刊史略》

设计提问:对比材料1和材料2,分析大革命失败后,以周逸群为代表的中国共产党人后退了吗?面对南京国民政府的黑暗统治,中国革命该向何处去?

学生活动1:全班学生对比大革命失败前后周逸群亲手书写的诗作,从新情境、新史料对比中引入新课学习。

教师评价1:积极回答,精神饱满。

设计意图:创设大革命失败前后黔东男儿周逸群亲手所写诗作的新情境、新史料,让全班学生一起对比两则新情境、新史料,创造大革命失败前后周逸群革命斗志毫无差别的情境,激发学生学习新课的兴趣,从而引入本课主题。

环节2:南京国民政府的统治

学习任务2:阅读史料并结合教材,分析、讨论和回答问题,探究南京国民政府的政治、经济以及外交统治政策,进一步正确认识南京国民政府的性质。

评价任务2:诊断学生提取和解读史料的能力,同时,检测学生对南京国民政府的统治政策和性质的掌握程度。

教师活动2:投影展示南京国民政府在黔东地区的政治、经济等相关措施的相关史料。

材料3贵州省的许多军阀、官僚、发了财的富商,都在这里建一幢别墅,一则炫耀自己的富有,二则金屋藏娇,在这世外桃源的山城,享受乐趣。

—摘编自中共中央党史研究室第一研究部《红军长征史》

材料4民国时期,贵州在军阀统治下,经济畸形发展,鸦片种植泛滥,地方军阀以鼓励民间种植鸦片的方式获取高额烟税收入,以维持巨额军费,并保证其对固有地盘的统治。

—摘编自裴恒涛《社会变迁视域下的红军长征与贵州社会》

材料5苗民朴实耐劳,文化落后,与汉人言语难通,受汉族军阀官僚压迫剥削非常厉害,生活甚苦。风俗习惯与汉人大有不同,头上结发,妇女穿裙子,不穿裤子,全家同住一室,不分老幼男女。

—摘编自贵州社会科学编辑部《红军长征在贵州史料选辑》

结合教材相关知识,引导学生自主探究和分析南京国民政府的统治政策和感悟南京国民政府的性质。

学生活动2:阅读材料3和材料5,自主探究分析南京国民政府的统治政策和感悟南京国民政府的性质。回答以南京国民政府在黔东地区的政治、经济统治等为例,分析南京国民政府有哪些政治、经济、民族和外交等统治措施?从这些措施可知南京国民政府代表哪些人的利益?

教师评价2:学生对该问题分析较得当,对南京国民政府的统治政策和性质的归纳和总结较为完整。

设计意图:通过运用史料、创设新情境,深入引导学生清楚把握南京国民政府的政治、经济等政策,引导学生运用文献资料所提供的有效信息,培养学生史料实证与历史解读能力,激发学生探究兴趣;通过对南京国民政府的政治、经济、外交政策和南京国民政府的性质的分析,进一步夯实学生的历史时空观,发展合作探究问题和解决问题的能力,进一步增强学生的学习自信心。

环节3:工农武装割据开辟革命新道路

学习任务3:合作探究分析中国共产党开辟工农武装割据新道路的内容,同时,合作探究分析中国共产党从国情出发开辟革命新道路的进步性,让学生学会从实际出发分析和解决问题。

评价任务3:诊断学生合作探究能力、史料实证、历史解释、唯物史观等核心素养的提高程度。

教师活动3:投影展示:中国共产党在黔东苏区实施的政治、经济及军事政策的相关史料。

材料6自1934年7月至10月黔东特区“10万以上的群众参加了运动,打土豪463户,6个乡分配土地,平均每人分田5挑(合1亩左右)以上的56个乡,不是5挑的仅8个乡”。

—摘编自郑晓容《黔东特区的革命建设》

材料7到7月下旬,包括沿河、德江、松桃、酉阳、秀山等县,有10万余人口,纵横200余里的黔东革命根据地已经初步形成。

—摘编自戴逸主编《中国近代史稿》

材料8在战斗中与主力失去联系的红五十二团,在红十八师师长龙云率领下,在困牛山一带与敌激战三昼夜,终因孤军奋战,寡不敌众,弹尽粮绝,团长田海清牺牲,百余红军战士跳崖壮烈牺牲。

—摘编自中共贵州省委党史研究室《中国共产党贵州历史》

设计提问:根据材料并结合教材指出中国共产党从国情出发开辟的革命新道路是一条什么样的道路?这条新道路有什么进步意义?(引导学生合作分析史料,结合教材总结和归纳中国共产党开辟的工农武装割据新道路的内容和进步意义。)

学生活动3:学生通过阅读材料并结合教材,分析得出中国共产党开辟的工农武装割据新道路的内容以及进步意义。

教师评价3:观察学生参与课堂的积极性,与同学合作探究问题的情况,进一步考查学生合作精神以及提取史料、分析史料的能力。

设计意图:本部分有很多核心知识点,包括政治上的根据地建设,经济上的土地革命,军事上的武装斗争。通过既有史料分析,又有合作探究、教师讲解,培养学生史料实证、史料解读及归纳知识的能力,培养学生用唯物史观解决和分析历史问题的能力,同时感悟中国共产党一心为民的情怀。

环节4:红军长征

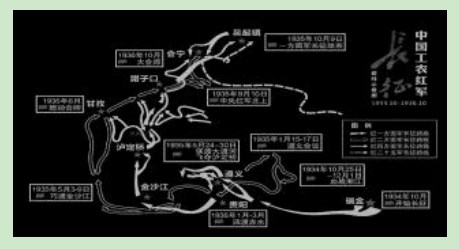

学习任务4:结合红军长征路线示意图,阅读教材,引导学生简述红军长征的经过并交流分享,注意突出遵义会议的重要地位。

评价任务4:诊断学生时空观念,提高学生归纳解决问题能力。

教师活动4:投影展示红军长征路线示意图。

材料9红军长征路线示意图

设计提问:红军长征是如何顺利到达陕北的?贵州省哪一地在红军长征史上占有重要的地位?(引导学生分析并归纳红军长征的历程以及遵义会议的重要地位。)

学生活动4:查阅资料并阅读教材,合作描述红军长征的历程与遵义会议的重要地位。小组讨论红军长征的历程与遵义会议的重要地位,再与组内同学交流分享,共同反思不足、修正描述和总结,最后到班上展示。

教师评价4:耐心倾听学生所描述和总结的“红军长征的历程与遵义会议的重要地位”,用心体验学生相互对“红军长征的历程与遵义会议的重要地位”进行的评价。

设计意图:创设合作动手、动脑的情境,让学生分小组描述和总结“红军长征的历程与遵义会议的重要地位”,培养学生的交流、协作能力及创新思维。让学生相互评价对方所描述和总结的成果,提出独特见解和看法,促进学生深度参与课堂教学。

四、“教、学、评”一体化的教学启示

实践证明,将“教、学、评”三者融为一体,教师才能知道“教什么有用”“怎么教有效”,将学生熟悉的红色文化资源融入高中历史教学,学生才能知道“学什么有效”“怎么学有趣”,从而实现历史学科核心素养的有效提升。

参考文献

[1]李芳.周逸群与李侠公[J].贵阳文史,2009(5):39-41.

[2]徐锦章.湘鄂西革命根据地报刊史略[J].武汉文史资料,2003(2):41-46.

[3]中共中央党史研究室第一研究部.红军长征史[M].中共党史出版社,2016:266.

[4]谢东莉.社会变迁视阈下的红军长征与近代贵州社会[J].广西社会科学,2013(5):108.

[5]贵州社会科学编辑部.红军长征在贵州史料选辑[M].贵州社会科学丛书出版社,1983:328.

[6]郑晓容.黔东特区的革命建设[J].社会科学动态,1999(11):61-64.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/68123.html