SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了切实增强区域教师培训的针对性和实效性,促进区域教师专业发展,文章以广州市番禺区小学语文青年教师培训为例,首先分析了区域教师培训面临的困境,然后提出了区域教师培训的应对策略,具体包括创新培训方式,让参训教师深度参与;以参训教师为中心,精准匹配参训教师培训需求;多途径缓解工学矛盾。

关键词:教师培训;区域;小学语文青年教师

教师培训是一种旨在提高教师教学和科研能力、提升教师职业满意度和学术业发展水平的教育投资活动,它既是教师学习的重要方式,又是教师专业发展的重要途径,更是师资队伍建设的重要举措[1]。2022年,教育部等八部门联合印发《新时代基础教育强师计划》,要求“深化精准培训改革,聚焦课改理念要求、教育教学方法变革”。“县区是中小学教师培训的具体实施主体,面临着诸多教师培训任务。随着教育改革不断深入,当前我国的县域教师培训制度已经不能适应新时代教育发展的要求。”[2]基于此,本研究总结了广州市番禺区在多年的语文教师培训工作中遇到的困境,进而提出走出困境的实践策略。

一、区域教师培训面临的困境

(一)培训方案与参训教师需求不匹配

培训需求是培训的起点,即“现在在哪里”,通过培训,“想要到那里去”,是有效培训的先决条件[3]。目前,教师培训机构越来越重视教师培训的实际需求,期望能够给参训教师提供更有针对性的培训。具体而言,在培训开始前,培训机构往往会通过实地调研、发放问卷等方法分析教师的实际需求,然后根据参训教师的情况确定培训的方式方法。如某区教师培训机构在培训前会通过调查教师的教龄、希望学习的方式方法、师资的来源类别、感兴趣的专题等,了解参训教师的需求,这样的调查结果对培训方案的设计有一定的参考性,但也只是一个粗略的指引,仍然无法高度匹配参训教师的需求。再则,培训面向的是一个个具体而鲜活的个体,每个个体均有独特的经验和意识,笼统地从培训者的“我认为你需要”的角度出发,结果肯定是大部分均是“不需要”或“不是目前最需要”或只有“部分需要”。对于基层一线的普通教师来说,参加区级培训的机会不多,参训教师满怀期待地参加培训,但发现培训者呈现的都是自己不需要或不感兴趣的内容,这样下来培训效果肯定会大打折扣。因此,如何根据教师的真正需求确定培训方案,成了教师培训者面前的一道难题。

(二)参训教师是“旁观者”而不是“参与者”

在以往的教师培训中,大多是以听讲座、到学校参观、听课例等形式进行。授课教师往往实践经验丰富,所讲的案例也十分精彩,但却给参训教师一种强烈的“旁观者”的感受。参训教师像是站在一个装修豪华的课程博物馆里的旁观者,浏览着各式各样精美的课程,感叹着同行的优异成绩,培训结束后除了知道某某学校某项工作做得非常出色,某位教师在某领域十分有建树,再无其他收获,亦无法回校进行迁移。归根究底,是因为参训教师不是培训的“参与者”,而是“旁观者”。讲座结束后,思考也随之结束。因此,如何让参训教师转换角色,从“旁观者”转变为“参与者”是培训者需要着力的地方。

(三)培训缺乏标准与目标,随意性强

以往的教师培训中,因国家没有统一的培训课程标准,培训的目标没有一个明确的标准和方向,培训到底应该往哪儿走,应该在怎样的一个框架下进行,长期没有一个明确的指引。因此,在实际培训中,教师培训课程的设计显现出了较强的随意性,即使在培训方案中拟定了目标,课程设计与目标也常常是割裂的,抑或是标准宽泛、模糊、不可衡量,没有起到目标真正应起到的作用。

(四)工学矛盾突出

中小学教师日常工作非常繁忙,除了教学,还要负责行政事务、教研工作、学生活动等。在实际的培训工作中,常常能见到参训教师反馈无法兼顾培训与工作的情况。有研究者曾经做过全国性的大规模调查,结果如下:“教师频频反映当前区域研修任务非常繁重,研修时间安排欠合理,各种研修活动和教师常规教学工作产生了很大冲突,带来了严重工学矛盾问题,导致研修效率低下,部分教师希望在不影响正常教学的前提下利用碎片化的时间进行研修”[4]。但如果利用碎片化时间,培训将显得零碎而不成体系,如若把培训安排在周末或晚上,参训教师则会得不到充分的休息,培训效果亦大打折扣。因此,如何缓解工学矛盾,也成为培训者亟须解决的问题。

上述区域教师培训面临的困境,归根结底是因为培训仍然是以培训者为中心,未真正关注教师职后学习的内涵,也未及时转变培训的方式。“放眼国际,当前教师专业发展的主要范式已经从‘培训项目’转变为‘教师学习’,关注教师在专业发展中的主动性成为新的主流和趋势”[5]。将教师的被动接受培训转变为主动参与学习,是破解教师培训困境的主要突破口。

二、区域教师培训的应对策略

(一)创新培训方式,让参训教师深度参与

“受培训者是教师培训的主体,主体性得不到发挥,必然制约教师培训的质量。”[6]为了更好地突显参训教师的主体地位,避免出现参训教师认为自己是培训的“旁观者”这种情况,培训机构应该努力创新培训方式,利用多种办法,让参训教师参与其中。番禺区在多年的教师培训实践中,摸索总结出了以下四种行之有效的方法。

1.建立小组学习共同体。“教师学习是以教师群体为基础的合作学习。”[7]同时,“教师学习共同体作为一种组织模式和发展理念,可以推动教师开展富有目标性、主体性、平等性、共享性和反思性的专业交流、分享和学习,使教师专业发展式的逻辑起点由‘弥补不足’转变为‘发掘特长’、教师地位由被动客体转变为能动主体、教师发展动力由外在驱动转变为内在自觉、教师发展方式从单向接收转变为多向互动”[8]。相当多的研究表明,作为成人学习的教师学习,建立起学习共同体将大大强化教师学习的深度与积极性。笔者在多年的培训实践中发现,以班级为单位,没有组建学习小组的培训往往是个人独自学习、独自完成作业,缺乏交流、思维碰撞的过程。同时,大集体会因缺乏约束等让教师获得安全感,而难以发生深入的学习。基于上述理论及现象,培训班内分小组建立学习共同体,并指派一名实践经验丰富的年长教师作为小组导师,成了必然要求。番禺区在多次语文教师培训实践中总结得到,每6—8名参训教师安排1名指导教师是最优选择。多于此人数,会重新成为大集体,导师疲于应付,少于此人数,则难以产生有效的思维火花碰撞。在导师的引领下,参训教师能够深度获取教学上的指导,同时可以与组员深度交流,互相督促完成任务。

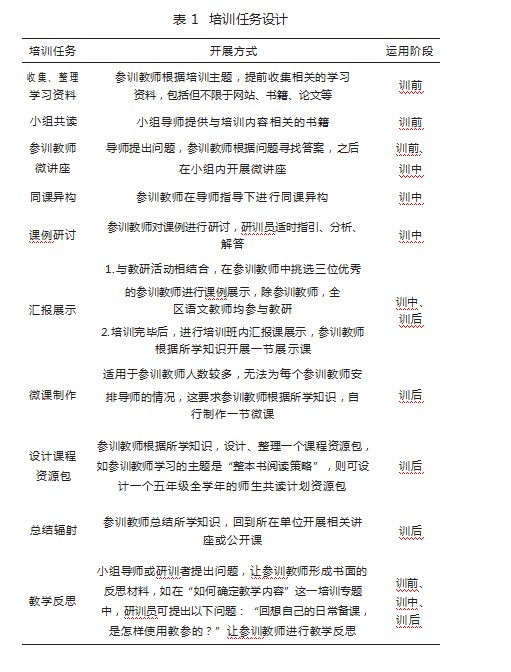

2.设置恰当的阶段性任务。以往的教师培训不重视任务驱动,任务流于形式,为了完成而完成,部分参训教师认为培训加重了其负担,对其学习没有帮助。因此,教师培训应该避免不设任务,或者设置撰写培训心得等过于简单的任务。同时应该注意,任务的设置应该分阶段进行,以推进培训的开展,促进参训教师深入学习。培训任务要以小组学习共同体为依托,设置系列能促进学习发生的任务。具体培训任务设计如表1所示。

以上任务可以根据培训主题灵活开展,在开展过程中须注意与培训主题高度匹配,且任务最好能在培训中当场完成,不加重参训教师的负担,若是无法当场完成,则让参训教师留下自己某些成果,如微课、课程资源包、案例等,这样有利于日后培训成果的展示与推广。

3.充分利用多媒体工具。几乎所有的培训均会组建群组,但是群组的功能大多用于发布通知、传达信息等。实际上,如果能恰当运用微信、QQ、美篇、喜马拉雅读书等多媒体工具,可以有效促使参训教师深度参与培训。以广州市番禺区小学语文青年教师培训项目为例,培训者在布置了参训教师暑期共读计划后,各个学习小组利用不同的多媒体工具推进任务。如1组在群内发布读书笔记、心得,其他参训教师在群内互评;2组在微信群内通过语音的方式每日读书、朗诵;3组利用喜马拉雅读书,定期录制有声书,反馈读书进度;4组则采用美篇的记录方式,记录组员的学习情况。以上形式能够充分调动参训教师的学习积极性,在给参训教师施加一定学习压力的同时,可有效帮助培训者直观地掌握参训教师的学习情况,并据此调整接下来的培训内容,做到因材施教,从而切实提高培训的质量。

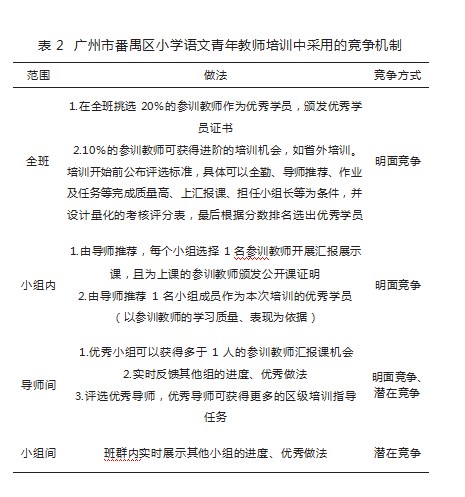

4.恰当引入竞争机制。恰当的竞争能够激发参训教师的学习动力,让参训教师更深入地参与培训,从而提高参与培训的积极性和主动性。如培训者可以设计个人竞争任务、小组内的竞争任务、小组间的竞争任务、导师间的竞争任务。竞争方式可以是明面上的,也可以是潜在的。明面上的竞争须在培训开始前设定,并颁发标准。潜在竞争则不设标准,以施加适当的压力,激发参训教师的胜负欲、提高参训教师的学习动机为目的。广州市番禺区小学语文青年教师培训中采用的竞争机制如表2所示。

恰当的竞争能够有效激发参训教师的学习动机,提高参训教师的培训参与度,同时还能激发培训小组导师的动力。因此,培训机构在设计培训内容的时候,既要通盘考虑,竞争不能过于激烈,亦不能毫无竞争,让培训过于轻松,如此,通过恰当合理的设计,才能让培训发挥作用。

(二)以参训教师为中心,精准匹配参训教师培训需求

以参训教师为中心,是与以培训者为中心截然相反的出发点。其核心是据弃教师培训者的主体地位,转为站在参训教师的角度上思考问题。广州市番禺区在开展小学语文青年教师教学能力提升培训中,创新教师培训调研方式,通过“训前问卷调查+训前集中讨论学习主题”的方式,精准匹配了48位参训教师的培训需求。培训结束后,参训教师均表示本次培训的针对性强、实效性高,学习积极性也因此得到提高。具体做法如下。

1.训前做培训需求的模糊调查。在培训开始前,项目组向48位参训教师发放需求问卷。问卷以《中小学幼儿园教师培训课程指导标准》(义务教育语文学科教学)中的语文培训课程为框架[9],参训教师须从《中小学幼儿园教师培训课程指导标准》(义务教育语文学科教学)提到的六个培训领域中,选择一个领域作为本次学习的主题。项目组根据问卷结果,对参训教师进行分组,不足六人的则被合组。由此,小组被分成了8个小组,每个小组6人,分别学习不同培训领域的内容。

2.训前集中做培训需求的精准匹配。分组完成后,项目组根据《中小学幼儿园教师培训课程指导标准》(义务教育语文学科教学)中的课程框架、“能力诊断”量表及培训领域,为每个小组制定进一步的学习主题量表。随后,组织全体参训教师进行训前集中讨论。参训教师按照小组分组就座后,在研训员的引导下,利用“能力诊断”量表判断自己所选主题下的能力层级,最后通过小组讨论,选择符合小组学习需求及个人能力层级的研修主题。具体内容如图1所示。

在小组确定全部的小组学习主题后,项目组要根据需求,为参训教师遴选合适的授课专家,高度匹配参训教师需求。通过训前调查、集中讨论学习主题等方式,项目组能够精准匹配参训教师的培训需求,避免“我认为你需要”“部分人需要”“不是目前最需要”等情况,大大提高了培训的针对性。同时,项目组通过设计学习主题量表,避免了参训教师天马行空、需求领域过大、视野过窄、小组无法达成一致等情况的出现。此外,通过发放“能力诊断”量表,有助于参训教师了解及判断自己在该培训领域下的能力层级,进而明晰接下来学习的方向及应该达到的水平。概言之,该方法依托《中小学幼儿园教师培训课程指导标准》(义务教育语文学科教学)进行,大大提高了培训的针对性及实效性。

(三)多途径缓解工学矛盾

目前的培训大多是集中面授或线上培训的形式,培训机构在定下培训日期后,通知参训教师按时参训。如若参训教师当天有其他工作或任务,则会错过学习。因此,走班制是一个有效缓解工学矛盾的途径。如可将参训教师分为两个班别,两个班的培训内容一致,但上课时间不一致。1班在周中上课,2班在周末上课。训前参训教师可根据自身情况,自由选择班别。培训开始后,如1班参训教师培训当天无法参加,则可当周到2班补课。2班参训教师同理。此举能够有效降低参训教师的缺勤率和请假率,缓解工学矛盾。此种办法适合大规模、周期长的语文教师培训。针对小班培训,如广州市番禺区小学语文教师培训则可以采用分组自由选择培训时间的方法。即培训者制定培训时段及任务,每个小组根据小组导师及组员的空闲时间,自行选择参与培训的时间,在规定的期限内完成即可,这样能很好地协调参训教师的时间,缓解工学矛盾。

三、结语

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提到:“各级培训要根据语文学科特点和教师发展需要确定培训目标,精心选择培训内容,开拓培训思路,创新培训方式,要运用案例式、参与式、体验式等培训方式加强培训者与被培训者的互动,提高培训的针对性和实效性。”[10]教师培训针对性不足、实效性差等问题已成为长期困扰教师培训者的难题。而通过实施上述贯穿培训全程的策略,能够有效增强培训教师与参训教师之间的互动,提高培训的实效性,真正让参训教师发生教学行为的转变,并最终促进学生的发展。

参考文献:

[1]翁伟斌.教师培训走向何方:对教师培训的审视[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2020(3):73-82.

[2]张茂聪,李拉.均衡与发展:县域基础教育教师培训体系的合理构建[J].当代教育科学,2007(19):30-33.

[3]以实施语文新课程为本指导语文教师培训课程体系建设[EB/OL].(2018-01-03)[2023-01-20].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_ 2082/zl_2018n/2018_01/201801/t20180102_323531.html.

[4]李阳,曾媛.区域研修组织管理现状调研与分析[J].中小学教师培训,2022(6):21-24.

[5]陈霞.“学习领导”视野下的校本研修建设路径[J].教师教育研究,2017,29(5):38-44.

[6]张贤金,郭春芳,吴新建,等.提升教师培训质量的两个关键问题[J].教学与管理,2015(15):55-57.

[7]杨跃.教师教育学[M].北京:北京师范大学出版社,2016:223.

[8]李新翠.学习共同体:激发教师专业自觉的发展模式[J].教师发展研究,2022,6(3):71-77.

[9]钟祖荣.中小学教师培训课程指导标准研制思想方法[J].教育研究,2021,42(1):138-146.

[10]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:57.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/68042.html