SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要: “双减”政策要求课堂教学减负增效。传统的小学语文古诗词群文阅读教学存在诸多问题,影响古诗词 教学效果。针对此情况,在“双减”背景下,教师应立足传统教学问题,以文本组织、议题设计和达成共识这三 方面为入手点,有针对性地探寻相应策略,借此改进教学不足,增强古诗词群文阅读教学效果。鉴于此,作者结 合多年的小学语文教学实践经验, 浅谈小学语文高学段古诗词群文阅读教学策略, 以增强古诗词教学效果, 推动“双 减”政策落地。

关键词: 小学语文,高学段,古诗词教学,群文阅读,教学策略

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)提倡增加阅读量,扩大阅读面,提 高阅读品位。统编语文教材采用“三位一体”的阅读 教学体系设置阅读篇章, 助力学生多读书、读好书, 实 现《课程标准》要求。温儒敏教授在解读统编教材时, 反复提到群文阅读,强调群文阅读契合统编语文教材特点,便于学生实现阅读发展。由此可见,群文阅读 是实现《课程标准》要求的“法宝”。群文阅读是指以 议题为中心,精选一组文本,引导学生走进文本,求 同存异,集体建构,达成共识,深刻感知议题内涵的 教学方法 [1]。古诗词是语文学科的基础内容,古诗文 群文阅读对提高学生的语文素养提升很有帮助,因此 越来越多的语文教师开始组织古诗词群文阅读教学。 但是,“双减”政策实施前的古诗词群文阅读教学存 在诸多问题,如议题选择不当,选文缺乏针对性,阅 读活动单一等。弥补教学不足,是增强教学效果的关 键。“双减”提倡课堂教学提质增效。因此, 在“双减”落 地过程中,教师应以之前的古诗词群文阅读教学问题 为基础,以议题、选文和阅读活动为重点,探索多样 策略,实施古诗词群文阅读教学,弥补教学不足,提 高教学效率。具体而言,教师可应用如下策略实施高 学段古诗词群文阅读教学。

一、群文阅读,议题为先

议题是群文阅读教学的核心,起着提纲挈领的作用 [2]。因此, 在实施高学段古诗词群文阅读教学时, 教 师应先设计议题。议题是师生在群文阅读中进行深入 探究的线索或话题。议题源于阅读文本。教师可以以 阅读文本为立足点,探寻不同角度,精心设计议题。

(一)在人文内涵的情趣点上设计议题

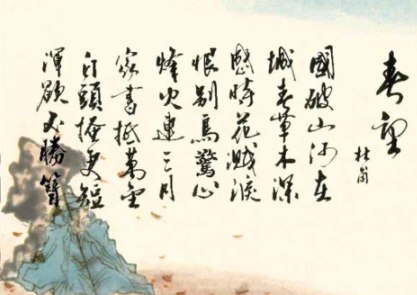

内涵隽永是古诗词的特点之一。人文内涵是古诗 词内涵的重要构成, 是学生品味古诗词内涵的入手点。 已有实践证明,学生有效品味人文内涵,可以切实地 与诗人“对话”,体味诗人情感,由此增强古诗词理解 效果。对此,教师可以走进古诗词,寻找其人文内涵 的情趣点,设计议题,使学生走到古诗词深处,体会 诗人情感,感知人文内涵。以《闻官军收河南河北》为例,这是杜甫在安史 之乱后,听到收复失地消息后写的一首诗,既表达了 对收复失地的欣喜之情, 又表达了对国家命运的担忧。 忧国忧民是杜甫的美好精神品质。杜甫在人生短短几 十载,挥毫写下诸多流传千古的诗作,如《自京赴奉 先县咏怀五百字》《春望》等。对此,教师可以设计议 题——“忧国忧民的杜甫”,借此组合相关古诗词,引 导学生大量阅读,一起走近杜甫,感受其美好的精神 品质。

(二)在语言形式的精彩点上设计议题

语言是诗人建构古诗词的“工具”,包括结构形式、 写作手法等。以不同的语言点为切入点,便于学生有针对性地走进古诗词中, 品味语言, 建构语言感知, 高 效理解古诗词。由此, 在实施古诗词群文阅读教学时, 教师要深入古诗词,探寻其语言形式的精彩点,设计 议题,驱动学生品味。

以《西江月·夜行黄沙道中》为例,诗人辛弃疾 在这首古诗中,使用借景抒情法,用生动的语言描绘 了山乡夜行中的所见所闻,抒发了对大自然的热爱和 丰收的喜悦。借景抒情是诗人们创作古诗词的常用方 法。学生通过此方法, 不仅可以了解诗人的语言特色, 还可以建构对古诗词的认知,同时也可以掌握写作方 法,积累写作经验。因此,教师可以借景抒情方法为 立足点,设计议题——“景中情”,驱动学生探寻写作 方法,欣赏美景,品味情感。

二、群文阅读,选文为重

群文阅读教学是以阅读文本为基础的活动。选择、 组建文本是群文阅读教学的重中之重,是学生进行阅 读,探寻议题的基础。人、象、意是古诗词内容的重 要构成,也是教师设定议题的依据 [3]。在实施高学段 古诗词群文阅读教学时,教师应以人(人物)、象(意 象)、材(题材)为入手点,精心选文,组建群文,使 学生阅读群文。

(一)依人选文

“人”是指诗人。依人选文是指以诗人为核心, 选 择相关文本。同一诗人不同时期的作品,集中展现了 其人生经历和当时心境,凸显了其身上具备的美好品 质。依人选文,不但可以使学生通过阅读古诗词,经 历诗人的人生,对诗人建构深刻认知,还可以使学生 透过诗人经历,感受其身上的美好品质,增强古诗词 阅读效果。因此,在实施古诗词群文阅读时,教师应 依人选文。

以《示儿》为例, 这是陆游爱国诗中的一首名作。 陆游用自己的一生致力于抗金斗争, 希望能收复中原。 在此过程中, 陆游虽然屡屡遭受挫败, 但始终未改初心。 在临死之际,给儿子留下这首诗,希望儿子能延续自 己的志向,坚守抗金斗争。除了这首诗,陆游还留下 了其他古诗,如《卜算子·咏梅》《十一月四日风雨大 作二首》《书愤》等。教师应紧扣陆游身上的美好品质, 以其一生为抓手,选择相应古诗内容。

(二)依“象”选文

“象”是指意象。意象是古诗词的重要构成,也 是诗人表情达意的依据。统编语文教材中的古诗词意 象类型多样,且契合高学段学生的认知特点。通过了 解古诗词的意象,学生可以体验具体场景,深入感受诗人寄托其上的浓浓深情。对此,为了让学生有效感 受古诗词中的情感,深入理解古诗词内容,教师应立 足意象,选择和解读古诗词文本。

以《十五夜望月》为例,在教学前,教师应深入 研读诗句,逐步挖掘出其意象——“月”。诗人在这首 诗中借助“月”寄托了自己的思乡之情。以“月”为 意象的古诗词并不少见,诗人们大都用“月”抒发思 念之情。品味“月”,可以使学生感受诗人的浓浓深情。 所以, 教师可以“月”为抓手, 选取相关古诗词, 如《静 夜思》《宿建德江》《枫桥夜泊》等,引导学生大量阅 读同主题、同意象的古诗词,感知“月”的内涵,品 味诗人情感,借此加深对古诗词的理解。

(三)依材选文

“材”是指题材。题材是通过研读素材,提炼出 的用以构成艺术形象,展现生活事件或现象的材料。 统编语文教材中展现的古诗词题材丰富,如咏史怀古 类、写景抒情类、山水田园类等。依材选文,可以使 学生在大量阅读的过程中, 了解该类作品的共同之 处, 把握该类作品的阅读规律, 有利于积累阅读经验, 增强古诗词阅读水平。所以,在实施古诗词群文阅读 教学时,教师应依材选文。

以山水田园类为例,统编小学语文教材在五六年 级设置了诸多的山水田园类的古诗词,如《山居秋 暝》《四时田园杂兴》《稚子弄冰》《村晚》等。田园山 水类古诗词大都以美丽的自然景象寄托浓浓深情。为 使学生感受田园山水类古诗词的特点,教师可直接以 教材内容为入手点, 选择相应古诗词内容, 组建群文, 引导学生反复诵读,使学生透过美丽的自然景象,感 受作者的情感。

三、群文阅读,共识为要

达成共识是群文阅读教学的要点,也是影响群文 阅读教学效果的关键因素。综观群文阅读教学内涵可 见, 设计议题、组织文本都是为学生达成共识服务的。 尤其,达成共识是学生深入理解阅读内容、深刻感知 议题的具体体现。对此,在实施高学段古诗词群文阅 读教学时,教师要以议题、文本为立足点,以课堂为 抓手, 应用适宜的方式引导学生探究, 建构个性认知, 并积极交流,达成共识,优化课堂阅读效果。

(一)课前导学,自学生疑

前置课堂是学生自主学习的重要途径。有效的前 置课堂,可以使学生发挥自主性,自学新知内容,建 构初步认知。基于此,在实施群文阅读教学时,教师 应颠覆传统教学流程, 设计导学案, 呈现阅读任务, 驱动学生自学生疑, 做好课堂深入学习, 达成共识的准备。

以“忧国忧民的杜甫”主题的群文阅读教学为例, 教师依据议题,组合了《闻官军收河南河北》《自京赴 奉先县咏怀五百字》《春望》这三首诗。然后,教师继 续依据议题,设计导学案,如图 1.

在导学案内容的驱动下,大部分学生自觉利用课 前时间,自读古诗词。在阅读的过程中,学生迁移古 诗词阅读经验,利用多样方式,探寻诗句背后蕴含的 情感, 由此在脑海中塑造出一个有血有肉的诗人形象。 实践证明,大部分学生通过自读诗词,感受到了杜甫 的忧国忧民。甚至一些学生自主提出问题:“在短暂的 一生中,杜甫有没有放弃自己的坚守?”“杜甫为什么 会对国家、对人民有着如此深厚的情感?”教师可立足 学生的课前自学所得,有针对性地开展课堂教学,助力 学生加深对古诗词内容的理解,切实感受诗人身上的美 好品质。

(二)求同比异,集体建构

与单首古诗词教学相比,群文阅读具有开放性和 建构性。简单地说, 古诗词群文阅读以议题为中心, 为 学生提供了开放的空间,没有“唯一答案”或“标准 答案”,便于学生突破思维的束缚,联想各种答案并与 他人共享,碰撞出思维火花,顺其自然地加深对所学 的理解, 同时锻炼思维能力、探究能力、合作能力等。

以《村晚》为例,教师在教学前设计了“美好的 乡村田园生活”这一议题,并根据其中的意象组织文 本:《四时田园杂兴》(范成大)、《乡村四月》(翁卷)。 为了让学生感知议题,教师根据三首古诗的相同之 处,设计了主问题:“乡村生活场景是怎样的?”然后,教 师围绕主问题,应用多样方式创设教学活动,引导学 生探究。比如,在引导学生初探乡村生活场景时,教 师提出自读任务:“自读三首古诗,你能发现诗人们笔 下描绘的乡村生活有怎样的共同之处吗?”在任务的驱 动下,学生自读古诗,尤其有针对性地进行思考,自 觉地将文字语言转化为具体场景,初步感知乡村生活 的美好。之后,教师给予学生表达机会,鼓励他们用 自己的语言描述乡村生活。在描述的过程中,大部分 学生提到了“祥和”“安逸”等,由此初步达成共识。接着,教师继续提问:“阅读三首古诗词,你觉得其中 描绘的乡村生活场景有哪些不同之处?各自带给你怎 样的感受?”按照如上方式,学生再次阅读古诗词。在 此次阅读的过程中,学生发挥自主性,积极探寻关键 内容,发现乡村生活的不同之处。教师及时肯定学生 的发现,并就此组织小组交流活动,鼓励学生继续对 比三首古诗,探寻乡村生活的共同特点。在已有阅读 感知的作用下, 学生积极表达, 碰撞思维, 总结出“质 朴”“富有情趣”等特点。教师立足于此,引导学生回 文印证乡村生活特点,找出具体内容。这样的教学方 法不仅使学生有针对性地大量阅读,还使学生逐步进 行集体建构,加深对阅读内容的理解,同时锻炼探究 能力,有利于增强阅读教学的整体效果。

(三)探究交流,达成共识

集体建构的结果是学生达成共识。达成共识是学 生增强认知的必由之路。正所谓,一千个读者,就有 一千个哈姆雷特。个性差异导致学生对同一内容会产 生不同的认知和理解。在集体建构阶段,学生共同交 流,互相借鉴,完善彼此认知。此时,教师要从多元角 度进行引导,助力学生达成多元化或差异化的共识。

以《长相思》为例, 在实施教学时, 教师设定“几 许闲愁, 不一样的乡思”议题, 同时组建相关文本:《望 月怀远》《次北固山下》。结合议题,教师引导学生探 究问题:“为什么这三首古诗都是在表达思念,但表达 出的情感却不一样?”之后,教师引导学生进行合作交 流,实现集体建构。在此过程中,教师尊重学生的集 体建构情况,展现三首古诗的异同之处,并和学生一 起探究产生“愁绪”的原因。从原因入手,学生可以 知其然,亦知其所以然,对思乡类古诗形成整体的认 识,由此达成共识,提高古诗词阅读水平。

四、结束语

在实施小学语文高学段古诗词教学时,教师要立 足“双减”要求,以《课程标准》为指导,善用群文 阅读法;尤其要有针对性地运用不同的教学策略,确 定议题,组建选文,探究共识,驱动学生由浅入深地 剖析文本内容,建构良好认知,锻炼相应能力,从而 提高小学语文课堂教学质量。

参考文献

[1] 岳子翔.浅谈如何提高小学语文古诗词群文阅读教学质量的有效性探究[J].考试周刊,2021(23):29-30.

[2] 周雅.基于核心素养的小学语文群文阅读教学分析[J].科学咨询(教育科研),2021(05):291-292.

[3] 何达志.小学语文群文阅读的教学策略分析初探[J].教育教学论坛,2020(49):297-298.

作者简介: 雷丽芳(1977.9-), 女, 畲族, 福建 松溪人,任教于福建省南平市松溪县松航小学,一级 教师,本科学历。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/67496.html