SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要 : 新课标提出的中学物理核心素养中最重要的一环便是要提高学生模型建构能力. 以往 教师都是侧重于让学生机械刷题,寄希望于熟能生巧取得好成绩.学生只会做旧题,而对创新题无 从下手.要破解学生的“解题困境”,我们教师就需要改进解题教学.本文就从高中物理解题教学这 一环节来阐述通过类比方法,让学生在情境化试题中学会建立类似问题的物理模型,从而运用相应的物理规律,形成解决物理问题的良好习惯.

关键词 : 解题困境,物理模型,类比

从 2021 年到 2022 年这两年各地的高三模拟题 来看,靠题海战愈发难以适应新高考要求.很多老师 也知道要在新授课与解题教学中渗透物理模型方法 教育,但目前学生最大的解题困境是无法将题目的 文字信息转化为对应的物理模型.我们教师如果在 解题教学中能用类比的方法,让学生分析相似的物 理模型,就能做到事半功倍,真正提升学生的科学思 维素养和解题能力.

1 从力学角度类比相似物理模型

有些物理问题需要分析物体的受力特点,从受 力角度去寻找类似的物理模型,下面以简谐运动模 型为例来讨论如何引导学生解决这一类问题.

1.1 物体受力明确,模型不清楚

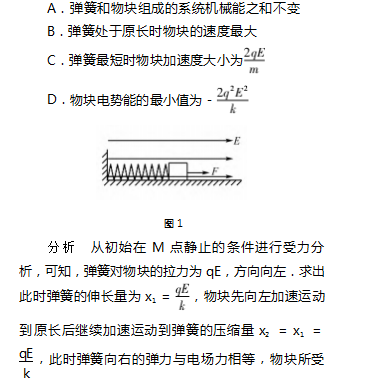

例 1 如图 1 所示,光滑水平面上有一劲度系数为k的轻弹簧左端固定,右端连一质量为 m、电量 为 q 带负电小物块,水平面上方有一电场强度大小 为 E、水平向右的匀强电场.开始时物块在大小为 2qE,方向向右的外力 F 作用下静止在 M 点,设物块在 M 点的电势能为零.现将力 F 撤去,则物块运动 过程中,下列说法正确的是( ).

项错误.如果解析到此为止就未能达到新课标的要 求,并没有提升学生的建模能力.一旦题目稍作改 变,学生又变得无从下手.

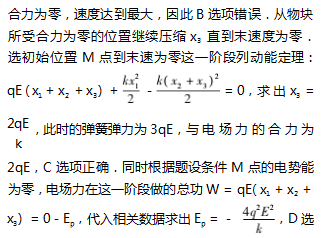

要破解学生的“解题困境”,教师应该引导学生 从模型类比的新角度来解决这题.物理情境相似的 物理模型是“竖直方向的弹簧振子”.如图 2 所示,

将图 2 中物块从静止位置向上拉起一段距离后释放,让学生从受力特点进行对比 : 重力与题目中的电场力特点一致,大小始终不变,方向始终指向弹簧被固定在地面(墙面) 的一端 ; 不同的是题中是物块的 动能、电势能与弹性势能之间在转化.物块与弹簧当 成弹簧振子,就成了类似的图 2 简谐运动模型.学生 被这样引导后物理规律立马就清晰了,教师可先让 学生通过小组合作形式从模型角度再次来解决相关 问题.然后教师总结 : 带负电物块在 M 点等效成图 1 简谐运动模型中弹簧振子在最上端速度为零的位 置,此处的物块所受的合力大小相当于弹簧振子的 回复力 F = 2qE.物块速度最大处相当于弹簧振子 在平衡位置,物块受到的弹簧弹力要与电场力大小相等,方向相反,弹簧此时压缩量 x2 =qe/k.压缩到最短时速度为零,此处的弹簧振子受的回复力与在 M点时大小一样,所以加速度为2qe/m.物体从 M 点回到 平衡位置的位移大小是 x2 + x1 =2qe/k,根据对称性,从平衡位置压缩到弹簧最短的位移一样大,所以总

通过以上两个角度对这题进行讲评后,学生自 然能感受到用模型解题的便捷.而我们教师解题教 学的目标就是要让学生养成对复杂物理问题具体分 析,会建立类似模型使物理问题化难为易.

1.2 物体受力特点未深究,模型不清楚

有些物理情境中物体的受力并不清晰,需要学 生仔细分析后才能挖掘出力学特点,从而找出背后 隐藏的物理模型.运用模型对应的规律,就可以高效的解决问题.

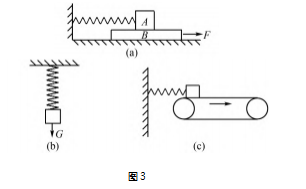

例 2 如图 3 ( a) 所示,光滑水平面上放有质量 为 M = 2kg 的足够长的木板 B,通过水平轻弹簧与 竖直墙壁相连的物块 A 叠放在 B 上,A 的质量为 m = 1kg,弹簧的劲度系数 k = 100 N / m.初始时刻,系 统静止,弹簧处于原长,现用一水平向右的拉力 F =10N 作用在 B 上,已知 A、B 间动摩擦因数 μ = 0.2.g 取 10m / s2.则 ( ).

A.A 受到的摩擦力逐渐变大

B.A 向右运动的最大距离为 4cm

C.B 做加速度减小的加速运动

D.B 对 A 的摩擦力一直对 A 做正功

分析: A 的摩擦力并不像例 1 中电场力那样明 确,教师要引导学生仔细分析摩擦力的特点.初始 A受的滑动摩擦力方向向右,使 A 向右加速运动.到 达滑动摩擦力与弹簧拉力相等位置时,速度达到最 大.然后开始向右做减速运动,直到末速为零.仿照 例 1 中的功能关系,可以对第一阶段静止开始加速 到速度最大时和第二阶段从速度最大到末速为零分 别列动能定理,让学生计算得出两个阶段弹簧的伸 长量即物体两次的位移是一样大的.教师接着引导 学生分析 A 到达最右边末速为零后,要向左反向加速再减速,但摩擦力的大小方向却始终不变.从回复 力角度这与图 3 ( b) 竖直方向的弹簧振子做简谐运 动模型类似,只是能量转化有所不同.学生马上能明 白题目所给的 A 的初始位置等效成图 3 ( b) 简谐运 动的最上端,从最上端原长位置向下到达平衡位置的弹簧伸长量(也是物体的位移) x =μmg/k= 2cm,根据对称性,从平衡位置到达最下端速度为零的位移 也是 2cm,因此总位移为 4cm.前后两个思考角度让学生再次体会模型解题的便捷.教师还应把这题拓 展一下,如图 3 ( c) 所示如果把木板 B 换成传送带则 问题的处理又如何?

同一个弹簧振子的简谐运动模型可能条件会有 所不同,但找对了模型后,运用简谐运动规律对解决 相关物理问题就顺畅多了. 比起以往难寻题目所隐 藏的物理规律,模型解题则显得有章可循.

2 从运动学角度类比相似物理模型

前面讲了从物体的受力特点去寻找类似的物理 模型,有些物理问题还需要结合运动学特点才能找 准模型.下面以类平抛运动模型为例.

2.1 物体受力无法确定,模型不清楚

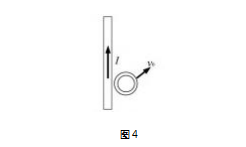

例 3 如 图 4 所 示,一 无限长通电直导线固 定在光滑 水 平 面 上. 一 质 量 为 0.02 kg 的 金 属 圆 环在该平面内以大小 v0 = 2 m / s、方 向 与 电 流 方 向 成 60 ° 角的初 速 度 滑 出,直 到 达 到 稳 定.求 : 整 个 过程金属圆环产生的电能和圆环受到安培力的 冲量.

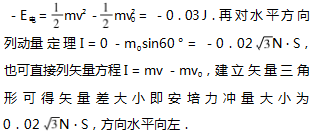

分析 这道 2022 年的高三模拟题得分较低,解 题瓶颈是学生无法确定圆环所受的安培力的大小和方向.通电直导线在右边产生的磁场分布特点是 : 上 下疏密一样,向右逐渐变疏.可引导学生将圆环与矩 形框类比,上下两边的安培力抵消,左右两边的安培 力抵消后合力方向水平向左.正因为学生不习惯用 类比的方法导致第一步的受力分析受阻.但部分学 生还是能够知道进行速度的分解,说明运动的合成 与分解知识点学生还是比较清晰的.教 师 要 引 导 学生与类平抛运动 模 型 类 比,把圆环的运动分解 成水平和竖直两方向后可得水平向右做减速运 动,一直减速到零 ; 竖直 做 匀 速 运 动.从 而 得 出 最 后的末速 v = v0 cos60 °.对全程列动能定理 W安 =

2.2 物体受力复杂,运动复杂,模型不清楚

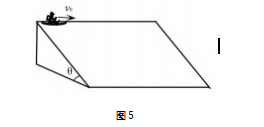

例 4 如图 5 所示,在一 个 足 够 大 、表 面 平 坦 的雪坡顶 端,有一个小孩坐在滑雪板上.给 他 一 个大小 v0 的水平初速度使其运动.设雪坡 与 滑 雪板之间的动摩擦因数 μ

A.一直做曲线运动

B. 时间足够长速度方向会与初速度垂直

C. 若 μ 值合适可以沿初速度方向做匀速直线运动

D. 做与初速度方向保持小于 90° 角的加速直 线运动

分析 学生意识到要用类平抛运动模型,但在 第一环节的受力分析中学生无法判断滑动摩擦力的 方向.便在模型的选择上更加不自信,而束手无策 了.其实此题滑动摩擦力有水平向左和沿斜面向上 两个分力,小孩和滑雪板整体作为质点模型在水平 向右做减速直线运动 ; 根据 μ<tanθ质点沿斜面向 下做加速直线运动,合运动为曲线运动.当水平向右 减速到零后,滑动摩擦力只有沿斜面向上,第二阶段 质点只有沿斜面向下的匀加速直线运动了,以后的 速度方向与初速 v0 垂直,B 选项正确.此题教师要 引导学生弄清滑动摩擦力与斜面的相对运动方向相 反,如果学生认知困难,可先引入水平面上类似的摩 擦力问题.引导学生用类平抛运动模型处理水平面 上质点的运动问题.最后让学生对照水平面的处理 方法来处理此题.

3 从能量转化角度、运动特点类比相似物理 模型

例 5 如图 6 所示,质量为 0.1 kg 的小圆环 A 穿在光滑的水平直杆上,用长为 L = 0.8 m 的细线拴 着质量为 0.2 kg 的小球 B,B 悬挂在 A 下方并处于 静止状态.t = 0 时刻,小圆环 A 获得沿杆向左的冲量 0.6 N · s,g 取 10 m / s2. 下列说法正确的是 ( ).

A. t = 0 时刻细线对 B 的拉力大小为 2 N

B. 小球 B 第一次运动到 A 的正下方时 A 的速 度最小

C. 从小球 B 开始运动到第一次回到 A 的正下 方的过程中,细线对 A 先做负功再做正功

D. 从小球 B 开始运动到第一次回到 A 的正下 方的过程中,合力对 B 的冲量为 0.6 N · s

分析 教师应引导学生经过思考后发现与图 7 光滑地面上的弹簧连接体模型是相似的,只是变成 了系统的动能与弹性势能之间的转化.题中 A、B 初 始时刻相当于图 7 中弹簧处于原长.然后让学生对 比模型进行小组讨论 A、B 的运动情况,教师总结. 可得第一阶段 : A 先向左做减速运动,B 先向左加速 运动,题中的系统的重力势能和图 7 中的弹性势能 均开始变大.第二阶段 : 当题中 B 第一次在 A 的正 下方时系统重力势能恢复到初始值,相当于图 7 中 弹簧弹性势能恢复到零.设此时 A、B 的速度分别为

度减为零后,要反向加速,B 则继续向左加速.细绳 对 A 做功对比图 7 中弹簧对 A 的做功情况 : 先做负 功再做正功.

从上述 5 道例题的答题情况来看,学生在面对 新的物理情境时不能转化为对应的物理模型,教师 在解题教学中要更多地引导学生对相似的物理问题 进行对比、总结,让学生在运用物理模型解决生活中 的实际问题时反过来加深对物理概念和规律的理 解.只有这样才能让学生体会到学习的成就感,增强 学习的动力.

参考文献 :

[1] 曹鑫辉.高三复习课中的模型再认识 [J].数理化解题研究,2022 (16) : 118 -120.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/66480.html