SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:认知图式是人脑对信息客体的选择、整合和理解的方式,表现为一种复杂的整体结构形式。在小学数学教学中,通过构筑知识之体、联结经验之根、寻觅思想之魂来探寻结构化思维的培养策略,才能促进学生认知图式品质的提升。

[关键词]认知图式;结构化思维;培养策略

认知图式能够引导人们再认、选择、加工和整合。数学知识学习是一个从具象到抽象,从抽象再回到具象的过程。在这个过程中,我们不仅要关注学生已有知识的逻辑结构,更要关注学生的学习结构,以整体建构为媒介,发展结构化思维。《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出数学课程要培养学生的核心素养之一是会用数学的思维思考现实世界。结构化思维可以帮助我们搭建系统而有序的逻辑思维框架,建立清晰、稳定、有序的思考结构。培养小学生的结构化思维,可以让知识体系从零散到系统,活动经验从经历到经验,思想方法从单一到融合。

一、构筑知识之体:在统整中培养思维品质

数学知识是一个整体,存在自身的发生、发展、变化的内在规律,彼此之间形成联系紧密、纵横交错的知识网络。这种网络既有一定的稳固性,也有一定的开放性,培育“结构化思维”要带领学生经历“结构的动态生成”,进行多样态的内容重组与建构。运用统整的观点、整体的视角进行教学,是实现系统性地教和结构化地学的重要途径。

(一)统整单元知识,让思维系统化

学时课无法让学生形成联系紧密的知识网络和较为完善的认知结构,通过单元课整合相关教学内容,并借助“思维导图”把零散的知识点用直观图的形式简洁明了地呈现出来,可以使学生在梳理中把握单元整体知识框架,重建与完善认知结构。例如,四年级下册“平移、旋转和轴对称”这一单元知识点零碎繁杂,既有陈述性知识,又有程序性知识。在复习这一单元知识前,教师可引导学生从要素、特点及画法三个角度来绘制本单元的“思维导图”,帮助学生概览单元知识脉络,建构“图形的运动”这一知识板块的学习要点,将知识结构逐渐内化为学生的思维结构,生成“图形的运动”的认知图式,使之结构化、条理化和系统化,增强数学知识和数学学习的整体感。

(二)统整板块知识,让思维深刻化

现行的小学数学教材中,许多相关联的知识被编排在不同课时、不同学段、不同板块之中。在教学中,教师要帮助学生将零散的、碎片化的知识“竖成线”“横成片”“立成体”,完成板块知识的统整,让学生的思维逐步走向深刻。例如,教学一年级下册“100以内的加法(不进位)和减法(不退位)”时,虽是不同的运算,但探究的过程和算理是相同的,都是借助摆小棒、拨算珠等直观操作过程体会口算和笔算的方法,即相同数位上的数才能直接相加减。将不进位的加法和不退位的减法整合在一起教学,不仅有助于学生整体把握100以内加减法的算理,感受数学的整体性与结构性,更容易感受计算方法之间的关联,从“具体”走向“概括”,用“概括”表达“具体”。

(三)统整核心知识,让思维灵活化

核心知识,是指处于基础、关键和中心地位的知识,它们具有统摄性、内核性与衍生性。核心知识的基点和着力点指向于知识结构体系,教师唯有统整学科核心知识,才能激活知识联系、实现知识生长、感悟知识本质。《义务教育数学课程标准(2022年版)》将“平均数”这一内容移至“统计与概率”领域,第二学段中“平均数的意义”是第四学段“抽样与数据分析”核心知识的起点,作为典型的起点核心知识,它是知识框架的承重点和生长点,在学生知识体系建构中具有独特的价值。为了让学生了解平均数作为统计量,是人们判断和决策的重要依据,可引导学生在熟悉的情景中感受平均数所具有的必要性、代表性、趋中性和随机性,体会到平均数的统计意义,感悟到数据的力量及“数据分类”的价值,为后续学习“加权平均数”与“样本平均数”打下基础。

二、联结经验之根:在更新中提升思维能力

英国心理学家巴特利特认为,认知图式是“过去反应或过去经验的一种积极组织”。数学知识不是知识点的简单累积,也不是以外挂的方式储存在大脑里,而是运用已有的知识经验,掌握新的知识经验。教师要帮助学生激活已有经验,完善缺陷经验,让新生成的经验嵌入自身的经验系统之中,促进知识自主建构与思维不断进阶。

(一)立足生活经验,进行整体探究

生活经验是学生学习的基础,关注社会生活中与数学相关的信息,学会用数学的眼光观察现实世界,使日常生活经验“数学化”,能使学生形成和发展模型意识和创新意识,发展核心素养。“综合与实践”是小学数学学习的重要领域,《义务教育数学课程标准(2022年版)》共设计安排了15个主题活动和项目学习,这些内容的学习都将在实际情境和真实问题中展开。例如,在教学“我的教室”和“寻找‘宝藏’”两个主题活动时,引导学生在生活情境中,会描述物体的相对位置,会描述物体所在的方向,发展空间观念;在教学“时间在哪里”时,引导学生能将生活中自己经历的事件与时间建立联系,感悟时间与过程之间的关系,形成对时间长短的量感。引导学生从生活情境或现象出发进行探究,有利于增强用数学的眼光观察生活的意识。

(二)立足活动经验,进行整体感悟

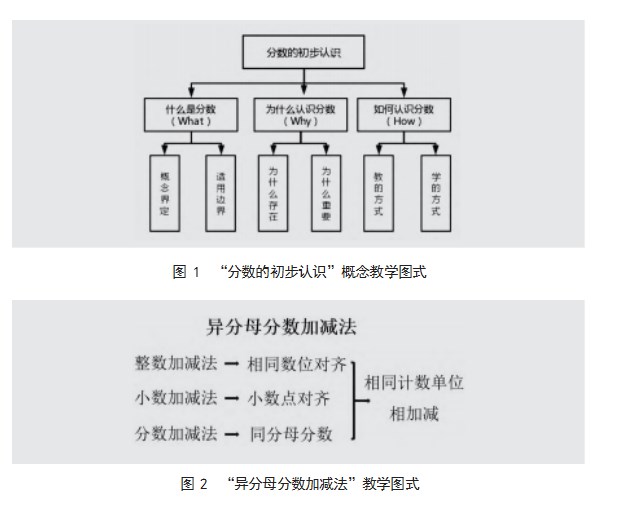

有效的数学学习需要依托学生已有的数学学习经验,学生在探究活动中会积累很多宝贵的经验,这些经验为他们进行后续的数学探究提供有力的支撑。例如,教学三年级上册“分数的初步认识”时,教师首先让学生提出想解决的问题,然后有意识地引导学生围绕“什么是分数”“为什么认识分数”“如何认识分数”这三个问题展开研究(见图1)。学生在解决这三个问题的过程中积累了“认识分数”的学习经验,从而将这一经验迁移到“小数的初步认识”,“认识小数”可以继续围绕“什么是小数”“为什么认识小数”“如何认识小数”这三个问题展开研究,进而认识到概念课的学习都可以围绕“What”“Why”“How”这一模式展开研究,建构了认识新概念的学习图式。依托活动经验,建构完整体系,促进整体感悟,学生的数学能力、数学思维自然也会迈上新的台阶。

(三)立足方法经验,进行整体提升

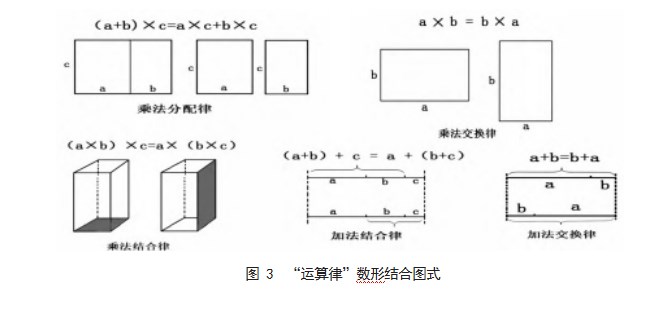

数学教学不是单纯的知识传递过程,而是要从“知识技能”走向“知识见识”。在教学过程中教师要有意识地引导学生对“已有”“已知”进行回顾整理,边学边思、边悟边用,搭建已有经验与新知识之间的桥梁,将“联系的观点”与“不变的方法”完美统一起来。例如,教学五年级下册“异分母分数加减法”时,通过引导学生回顾整数加减法(相同数位对齐)和小数加减法(小数点对齐)的基础上,合“纵”连“横”,将整数、小数与分数加减法的算理进行沟通,总结出加减法都是“相同计数单位相加减”的数学本质(见图2)。结构化思维聚焦于系统和关联,通过“系统设置”和“关联联结”,实现知识从“厚”走向“薄”。

三、寻觅思想之魂:在延伸中开放思维视野

数学的思想是数学核心素养的内核,数学思想的形成需要经历一个长期发展过程。教学中,教师要引导学生借助不同的教学内容,通过观察、比较、归纳、应用等循环往复的过程,获得自身发展所必需的数学基本思想,使得新知建构变得简约而不简单。

(一)在数形结合中让思维有“理”

“数”与“形”是数学研究的两个基本对象。数形结合是数式表征与图像表征的相互转化。儿童借助于直观的“形”来理解抽象的“数”,可以使数与式变得生动而立体;运用“数”与“式”抽象地表达“形”的特征,有助于把握形的本质属性。例如,教学六年级下册“运算律的复习”时,大多通过抽象的文字表述或字母来解释运算律的意义,或者通过列举实例的方式来解释,这样的过程抽象而枯燥,学生无法真正心领神会。用学过的线段图解释加法交换律和加法结合律,用长方形的面积解释乘法交换律和乘法分配律,用长方体的体积解释乘法结合律(见图3),抽象的规律在图形中具象化、复杂的语言在可视中简单化。这种数形结合的结构图示,是运算律知识和图形知识学习之后思想的高度融合,有助于学生跳出细节,建构整体性、结构性的认识。

(二)在联系转化中让思维有“根”

数学的学习是从“知”到“智”的过程。教学中,教师要善于挖掘知识本质,在联系中建构,在转化中建模,促进学生思维进阶。例如,教学六年级下册“平面图形面积的复习”一课,除了要关注某一知识点,还要注重沟通知识之间的联系,学生具备了关系思维,就能从整体、系统、全局的视野展开思考。复习回顾时,大部分学生能按照教材编排体系以及平面图形面积的推导过程,整理出“平面图形面积”的知识结构图。为了让“程序性知识”向“策略性知识”迈进,教师可以引导学生通过旋转知识结构图,生成了“知识树”。从下往上观察感悟到知识生长的轨迹和力量;从上往下观察发现知识之“叶”、知识之“枝”,源于知识之“根”。这样的学习过程,从整体进入,打通关联,通过“再认识”让思维有根。

(三)在沟通比较中让思维有“力”

数学教学中,比较活动能引导学生探寻知识的本质,促进学生深度学习,获得思维发展。“数量关系”是“数与代数”领域的重要内容,在教学中,教师要引导学生在理解四则运算含义的基础上,在“变”与“不变”中沟通不同数量关系间的一致性,去感悟加法模型和乘法模型,逐步形成推理意识和模型意识。例如,在教学四年级下册“常见的数量关系”时,将“速度×时间=路程”和“单价×数量=总价”这两个常见的数量关系表示在同一幅线段图上,学生通过比较、勾连、归纳,得出“每份数×份数=总数”这一通用的乘法模型,并结合乘法意义,最终体会到乘法模型也就是相同加数的不断累加,沟通了加法和乘法之间的关系。这样的学习不仅带给学生豁然开朗的感受,还展现出结构化思维的力量。

总之,认知图式的构建过程,就是一个“结构化”的过程。培养学生的结构化思维,是为了让学生有高屋建瓴的数学视野、系统思考的学习习惯、全面深刻的思维品质。教师只有具备了“结构化教学”的能力,才能培养学生“结构化学习”的水平,才能让学生的“结构化思维”从主动应用走向自觉自为。

参考文献:

[1]朱俊华.遵循学生认知规律,实现知识整体建构——以“分数的意义和性质”单元教学为例[J].教育视界,2018(08):20-22.

[2]吴慧婷.整体视野下的单元教学[J].小学数学教师,2022(01):49-56.

[3]魏光明,王俊亮.小学数学“起点型核心知识”教学初探[J].江苏教育研究,2018(10):61-65.

[4]陈振华.教育知识建构论[M].太原:山西教育出版社,2010.

[5]许卫兵.小学数学整体建构教学[M].上海:上海教育出版社,2021(08).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/65695.html