SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先分析了“森林经理学”课程思政建设的必要性,然后阐述了“森林经理学”课程思政资源的挖掘,最后论述了“森林经理学”课程思政建设实践,包括提高教师思政素养、改革教学方法、改革考核体系。

关键词:课程思政;“森林经理学”;西藏

课程思政是高校开展思想政治教育工作的新理念、新思路、新途径、新方法。课程思政建设使各类专业课程教学与思想政治教育同时进行,即在专业课程的授课过程中渗透思政元素,是高校对大学生进行爱国主义教育、三观教育、思想政治教育和马克思主义理论教育的主要途径之一。

自从国家相关部门提出课程思政的教育理念之后,全国范围内各高校的众多专业课程正如火如荼地开展课程思政建设。2017年,北京林业大学林学院开展了“五分钟林思考”课程思政建设及教学改革工作[1],逐渐形成了特色鲜明的林学专业课程思政教育模式。湖北民族大学林学园艺学院开展了“林业经济管理”的课程思政教学研究,采用不同的教学方法,使思政元素更好地渗透专业课程的授课过程[2]。新疆农业大学林学与风景园林学院开展了“森林培育学”课程思政建设,分析了“森林培育学”课程教学中开展思政教育的具体思路、途径、方法,探索了专业课程教学与思政教育的有效融合与顺利衔接[3]。西北农林科技大学开展了“野生植物资源利用”课程思政教学探索[4]。福建农林大学开展了“3S技术”课程思政教学改革探索[5]。河南农业大学林学专业教学团队分析了“森林经理学”课程思政课程建设过程中存在的问题,并提出了专业课程思政课程建设的目标及思路[6]。当前,全国高校都在大力推进相关专业课程思政建设工作,课程思政已成为高校专业课程建设与改革全新的思维方式和教育理念。

一、“森林经理学”课程思政建设的必要性

西藏是重要的国家生态安全屏障、政治安全屏障、国家生态文明高地。西藏高原地理位置特殊、生态环境脆弱,但生态战略地位极为重要。近年来,国家领导人多次对环境治理及保护作出重要讲话,“青藏高原生态安全屏障”的思想被社会各界所认同。因此,加强保护西藏高原生态环境平衡,稳固筑牢国家生态安全屏障,是对中华民族稳定生存和健康发展的最大贡献,同时关系到中华民族的生存和长远发展,事关西藏长远发展和长治久安。

根据第九次全国森林资源连续清查结果可知,西藏是我国森林资源最丰富的地区之一,是我国人均森林面积最大的地区,森林面积与森林蓄积量分别居全国第五位和第一位,森林覆盖率为12.14%,居全国第二十四位[7]。由于西藏特殊的地理位置及多样的气候条件,使得该地区的植被分布具有典型的地带性分布规律,物种多样性极其丰富,因此西藏被誉为“自然博物馆”[8]。同时,西藏东南部分布着茂密的原始森林,原始森林经过长期的生长、发育及演替,形成稳定的森林结构,并较少受到人类活动的影响,大多处于近熟林、成熟林及过熟林状态。另外,西藏森林资源的单位面积蓄积量高达266.59 m3/hm2,这一数值远高于全国平均水平89.79 m3/hm2[9],因此该地区较高的森林碳储量能够为我国实现“双碳”目标做出巨大贡献。

西藏农牧学院(以下简称“学院”)地处素有“西藏江南”美誉的林芝。该区域最突出的生态优势是自然环境优美、森林资源丰富、植被类型多样、垂直气候带明显,素有“绿色宝库”之美称。“森林经理学”是学院资源与环境学院林学专业最重要的专业核心课程之一,也是林学专业综合性最强的专业课程之一[10-11],同时其与本专业其他多门课程融会贯通。结合“森林经理学”课程的授课特点和课程思政建设的基本要求,根据课程现状积极探索开展课程思政建设的思路、方法、途径,将生态文明建设、爱国主义教育、人与自然是生命共同体、可持续发展观、创新严谨的科学精神等思政元素融入“森林经理学”课程教学活动,使得专业课程授课与思政教育有效衔接、融合、统一,从而促进“森林经理学”课程思政建设效果的有效提高,这是对我党提出的“人才培养三问”做出的最好回答。

二、“森林经理学”课程思政资源的挖掘

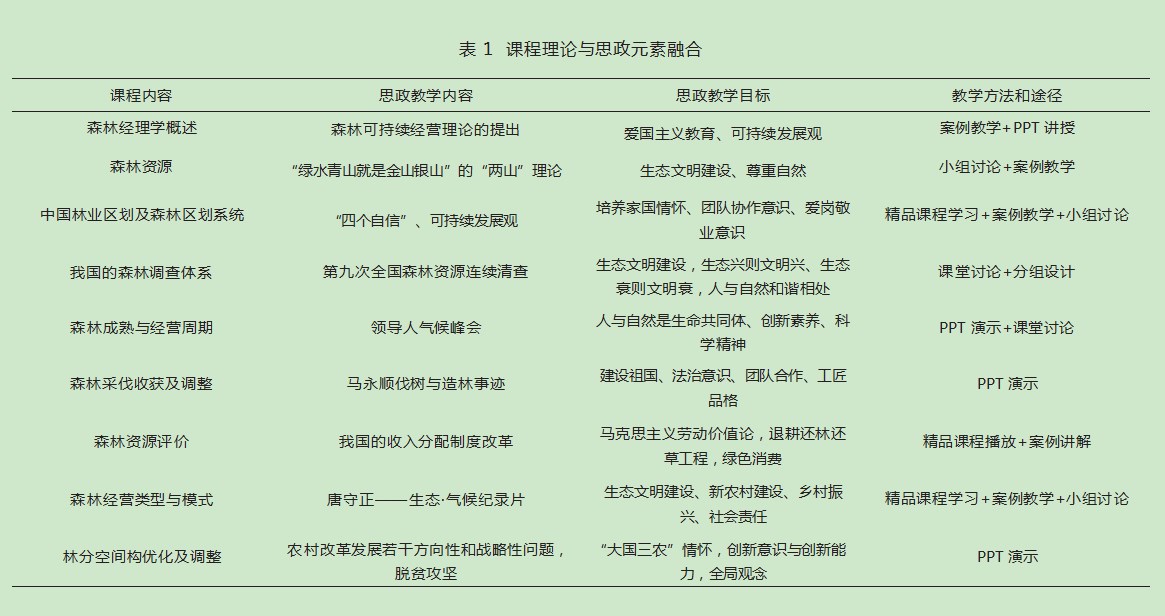

“森林经理学”课程理论与思政元素的融合如表1所示,以下将重点论述爱国主义教育、生态文明教育、森林的文化价值三个方面。

(一)爱国主义教育

“森林经理学”课程中充满爱国主义元素。在课程思政建设中将爱国主义元素与课程理论知识有效结合,增强学生爱国主义情怀的同时又可以提升课堂教学效果。在“森林经理学”课堂教学中,教师可以分别讲授我国林业发展、中国森林资源、森林调查、森林资源评价等内容,学生在学习理论知识的过程中,通过了解我国森林资源的丰富程度,以及我国森林资源总量在全世界森林资源总量中占据的地位,可深刻体会到我国是一个地域广阔、江河众多、山脉纵横、地貌复杂的自然地理环境多样的国家,基于这样的自然地理条件孕育了丰富的物种资源,并形成了文化多样、民族众多、形态万千的社会形态,进而激发学生的爱国情怀。同时,教师通过讲授我国森林的基本概况,天然林与人工林的分布、面积蓄积及生长力状况,可增强学生对于我国天然林保护重要性的认识。另外,教师可向学生介绍我国著名的林业学者及专家的先进事迹,如植树节倡导者陈嵘的事迹,吴中伦、李淑斌、马永顺、杨善洲等人植树造林的英勇事迹,唐守正、沈国舫、方精云、张守攻等著名的林学专家、学者在森林调查、森林经营管理、森林生态建设等方面做出的积极贡献,以此教育学生传承和发扬老一辈无产阶级革命家不怕吃苦、勇于担当、无私奉献的优良传统,在以后要立足中国实际、聚焦科技前沿,为促进我国林业健康发展而努力。此外,教师可进一步向学生传达“老西藏精神”、两路精神,以及西藏玉麦乡卓嘎、央宗两姐妹爱国守边的精神。

(二)生态文明教育

党的十九大报告中,习近平总书记提出了生态文明建设的发展模式,并将生态文明建设纳入国家发展总体布局。生态文明教育要深入宣传习近平总书记的生态文明思想,落实立德树人根本任务。“森林经理学”是研究森林资源区划、调查、分析、评价、决策及信息管理等相关理论和技术的课程,课程中的森林区划、调查、资源评价均与生态文明建设中的生态系统保护、生态环境监测相关。

在教学森林成熟部分的森林碳储量成熟教学中,教师可结合当今世界范围内共同追求的“双碳”目标,讲述森林生态系统的固碳作用。青藏高原是重要的碳汇区且碳汇功能持续增强,这将对气候变暖形成负反馈。青藏高原作为重要的国家生态安全屏障,其高寒生态系统碳汇功能持续增强的现象会对我国乃至北半球的气候系统产生巨大影响,因此,青藏高原被称为气候变化的“启动器”和“调节器”[12]。

在讲授森林资源评价中的森林生态效益评价部分时,教师可向学生介绍“中国林科院依据第七次全国森林资源清查结果,对森林生态系统的固碳释氧、保育土壤、涵养水源、净化空气、积累养分及生物多样性保护6个方面的生态效益进行评价,得出中国的森林生态服务功能年价值量高达100 100亿元”“生态功能等级为好的乔木林面积仅占全国乔木林总面积的11.31%,而西藏的林芝、波密林区是生态功能等级为好的乔木林的主要分布区”,由此引出西藏东南地区的森林资源现状、植被多样性等内容。基于此,教师可引导学生学习习近平总书记的“两山”理论,了解西藏东南地区丰富的森林资源,以及绿水青山究竟为人类社会带来多大的价值。同时,教师可把生态环境保护和生态文明建设理念融入课堂教学,提升学生爱护环境、保护生态的自觉性,使其真正理解保护生态环境的意义,特别是保护青藏高原生态环境对中国、亚洲乃至对世界生态环境的重大意义。

(三)森林的文化价值

森林的文化价值是人类从森林文化中获取和享受的多种效益,也是自然给予人类福利的重要部分。森林的文化价值包括文学艺术、美学创作、休闲游憩与保健疗养、科普教育、民俗宗教等诸多方面。特别是对于民族地区来说,当地的民族文化大多与森林有关,这对于树木可起到积极的保护作用,这也是在西藏地区存在大量古树的原因之一[13]。

在学习森林资源的三大效益时,学生可了解到森林生态系统具有经济效益、文化效益、社会效益等多种服务效用。具体而言,在学习森林风景资源部分时,学生可了解到人文资源是森林风景资源的重要内容,基于此,教师可依托与森林相关的诗词、诗歌等对学生进行教育。比如,南梁诗人王籍所著五言古诗《入若耶溪》中的“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”一句体现了身处森林给人带来静谧的感受;唐代诗人王维所著的《竹里馆》中的“深林人不知,明月来相照”一句描写了诗人身处森林中,享受清静,传达出宁静、淡薄的心境。又如,西汉刘安所著的《淮南子》中的“欲知地道,物其树”一句表达了树木的生长与自然生态环境条件的关系;现代诗人老舍先生所著的《内蒙东部纪游大兴安岭二首之二》中的“岭上森林岭下田,牛肥香草乳如泉”一句描绘出青山、绿水、森林、农田和谐共生的生态系统。

在教学我国的竹林资源部分时,教师可向学生介绍:竹林是一种特殊的林木资源,我国是世界上竹类分布最广、资源最多、利用最早的国家之一,被称为“竹子王国”。我国的竹文化历史悠久,清代郑板桥的“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”这一句诗表达了长江后浪推前浪、一代新人胜旧人的意思,表示新生力量将变得更强大,同时教导后辈不忘前辈的扶持之恩。在课程思政建设过程中,教师把有关森林的文学作品穿插在理论教学过程中,使学生在潜移默化中感受到中华五千年文化的博大精深,深刻体会到古代森林文化蕴藏的无穷魅力,进而增强学生对中华文明的热爱。

中央电视台的自然生态类纪录片《森林之歌》,中央电视台的特别节目“走基层·在岗位上—原始森林测碳人”,西藏卫视《西藏诱惑》中的“森林之歌”等既体现了森林的文化价值,又表达了森林的壮美与神奇,更传递了人、动物、森林、自然和谐共生的理念。

三、“森林经理学”课程思政建设实践

(一)提高教师的思政素养

教师的思政素养对于课程思政建设至关重要,教师具有较高的思想境界、道德品质、职业素养、教学水平,以及坚定的政治立场、正确的价值认知、全面的知识视野,是思政课程顺利开展的重要因素。“森林经理学”课程思政建设过程中,专业教师要加强对课程思政教学观念的认识,保证在理论授课过程中自然地将思政元素融入其中;要遵守法律法规、学校的规章制度、公序良俗,在教育教学及家庭生活中严格规范自身的言行。相关教师还需要将专业技能与师德结合起来,通过自身的优秀品德、优良的作风,潜移默化地影响学生的行为举止。同时,高校教师可通过多学习、多读书、多交流、多参与、多关注的方式,学习与该课程相关的《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施细则》《国家森林资源连续清查主要技术规定》《全国林业发展区划三级区区划办法》等法律法规及技术规范。另外,高校应当加强教师思政理论培训,使教师在授课过程中自然地将理论知识与时事政治、自然辩证法、哲学等知识融合在一起。此外,教师还要时刻关注国家方针政策,深刻挖掘时事政治中的思政元素,并及时、充分地学习相关的思政课程教学方式、方法,再通过有效途径,将思想政治教育内容全面融入专业课程教学的各个环节。

(二)改革教学方法

“森林经理学”课程主要从宏观角度介绍森林资源的经营与管理内容,而传统的教学方式比较单一,不能直观、有效地讲授课程知识,因此教师要转变传统的教学理念,改革教学方式,找准课程思政建设的切入点。具体来说,教师要用好课前、课间5分钟,与学生交流、沟通当前的时政热点事件、科学研究进展、国家政策。同时,教师可借助世界各地区重要的学术会议,让学生了解世界不同国家和地区的林业发展方针与政策。例如,2022年5月2日至6日在韩国首尔召开的第十五届世界林业大会;2021年10月11日至24日在我国昆明召开的联合国生物多样性公约会议;我国每5年开展一次的国家森林资源连续清查,以及国内各大高校及科研院所开展的学术活动,都是该课程教学的重要素材。

在课堂教学中,教师可采用PPT讲授+课堂讨论的方式,即在介绍到具体的知识点时,采取分组讨论的方式,让学生探讨西藏地区及其他地区的森林资源及林业现状,如西藏森林分布状况与近年来开展的消除无树户等一系列活动,通过讨论学生可掌握自己家乡关于无树户的实施及当地居民对于相关的林业政策的理解情况。

在课程实习实践环节,教师可结合“森林经理学”各章节内容,将相关思政理论适时融入教学。例如,学院位于西藏东南的林芝市巴宜区,森林资源丰富、森林覆盖率高,故在“森林经理学”课程授课过程中,教师可结合周边森林资源状况,组织学生开展森林区划、森林调查、植被多样性、森林碳储量评价等众多实践活动。同时,在课程实践环节教师要积极与林业管理部门、生产企业、科研单位进行产教融合、交叉融合和创业实践,从而提高学生的实践动手能力和综合能力。

(三)改革考核体系

传统的教学评价模式只是单纯地考核学生是否理解理论知识,无法与思政内容结合在一起,因此在课程思政建设中,需改革传统的课程考核模式,在考核体系中尽量体现品学兼优、德才兼备、胸怀祖国等优良品德的评价,从单纯评价学习效果的模式向多元化、多维度、多层面的评价模式转变,着重评价学生的人文素质、科学思维、社会责任意识等。具体而言,针对“森林经理学”课程考核体系,教师要调整思政考核在考试体系中的比重,增加思想道德评价内容,增加生态文明建设、全球气候变化、森林资源调查、森林资源评价等课程实践考核比重,同时结合谈话、自评、教师评语与学生互评等方式进行整体性评价,从而实现以评价促发展、以评价促进步、以评价促教学的目的,构建更加科学合理的考评体系。

四、结语

在全国大力开展课程思政建设的背景下,学院林学专业也开展了“森林经理学”课程思政建设。笔者结合学院学生的基本情况及学生的就业方向,探索了课程思政建设的主要途径及主要方法。具体而言,笔者在课程理论授课、实践教学阶段融入爱国主义教育、思想品德教育、国家方针政策等内容,并在教师的职业素养、教学方法、考核体系等方面进行改进,旨在通过课程思政建设,做到课程专业理论知识讲授与思政教育相结合,增强学生对专业的兴趣,使其对专业发展前景更加充满自信,并帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,促使学生热爱林学、热爱环境、热爱生态,把所学的专业知识用于青藏高原生态环境的建设和保护工作。

参考文献:

[1]石彦君,李扬.五分钟林思考:林业院校课程思政改革的探索与实践[J].中国农业教育,2020,21(4):25-28.

[2]郭秋菊,艾训儒,姚兰,等.“林业经济管理”专业课课程思政教学的研究探讨[J].教育教学论坛,2021(14):113-116.

[3]胡晓静,王世伟,陈虹,等.林学专业课程思政教学的探索:以《森林培育学》课程为例[J].教师,2021(8):100-101.

[4]马艳萍,陈长友,李玲俐.“野生植物资源利用”课程思政教学探索[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2020(8):8-9.

[5]郑晓倩,张厚喜.《3S技术》课程思政教学改革探索[J].南方农机,2020,51(3):157-158.

[6]闫东锋,李继东,毕会涛,等.“森林经理学”专业核心课程建设路径探索[J].中国林业教育,2020,38(1):74-78.

[7]国家林业和草原局.中国森林资源报告(2014—2018)[M].北京:中国林业出版社,2019.

[8]贺东北,柯善新,陈振雄,等.西藏森林资源特点与林业发展思考[J].中南林业调查规划,2014,33(3):1-4.

[9]杜志,甘世书,黄湘南,等.西藏自治区森林资源特点及经营管理策略[J].中南林业调查规划,2018,37(4):18-21.

[10]王智超.我国高校专业核心课程建设现状分析[J].现代教育科学,2018(8):117-122.

[11]曹小玉,吕勇.浅议“森林经理学”课程教学改革[J].中国林业教育,2011,29(2):74-77.

[12]青藏高原高寒生态系统将对气候变暖形成负反馈[N].科技日报,2021-08-19(5).

[13]尹惠妍,张志伟,侯磊,等.西藏昌都市居民点散生古树分布特征及主要保护策略分析[J].中南林业科技大学学报,2020,40(8):147-154.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/64814.html