SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了解决当前的就业困境,帮助大学生实现高质量就业,文章首先调研了高校大学生就业现状,然后论述了高校大学生就业面临的变局,最后提出了高校大学生就业育人工作的有效途径,包括打造“线上+线下”就业服务平台,帮助大学生树立合理的就业理念,积极正视就业问题;使大学生合理应对就业困惑或压力,游刃有余地实现自己的就业目标;合理优化大学生的职业生涯规划,并积极推进课程思政建设;完善心理健康指导服务,促使学生更充分地就业;积极拓展就业市场,构建良好的就业沟通机制;负起就业育人的责任,精准做好就业指导服务。

关键词:就业育人;大学生;高校

高校大学生高质量就业直接关系到人才培养的质量和学校的长远发展。大学生不仅是家庭的希望,更关乎社会的发展和进步。而就业无疑是交往行为、策略行为的综合,是过程与结果的统一,因此就业也是一系列互动的结果。随着经济的增长及毕业生人数的增加,大学毕业生的就业困难系数明显加大,就业局面也更加严峻,这样一来,就对高校大学生就业育人工作提出了新的挑战[1]。故本文以沟通的视角研究大学毕业生就业成败的影响要素,并找出行之有效的方法来帮助大学生实现高质量就业就显得十分有意义[2-5]。笔者希望本研究能够为高校大学生就业育人工作提供新的支持,并为大学生心理健康教育略尽绵薄之力,因此研究高校大学生就业育人工作途径尤为重要。

一、高校大学生就业现状调研

随着突发公共卫生事件的发生,很多线下的宣讲、招聘活动都被迫暂停,改为线上进行。诸如此类的情况对就业中的沟通方式产生了巨大冲击,比如,由传统的线下招聘改为线上招聘,沟通方式也变得更加虚拟化,这对大学毕业生的就业来说是一种新的挑战[6]。本文针对青海大学土木工程学院2022届毕业生,采用自编的《青海大学土木工程学院大学生就业现状的调查问卷》,以问卷调查和半结构式访谈为主,研究高校大学生就业现状,具体研究思路如图1所示。本研究共发放问卷336份,其中回收316份问卷,回收率为94.05%,剔除16份无效问卷,回收有效问卷300份,满足数理统计学的样本规律数。2022届毕业生样本特征具体如表1所示。

如图2所示,通过样本分析可知,2022届毕业生就业期望程度总体良好,就业期望较高人群占比为36.00%,就业期望高人群占比为24.00%,就业期望适中人群占比为29.00%,就业期望低人群占比为11.00%。

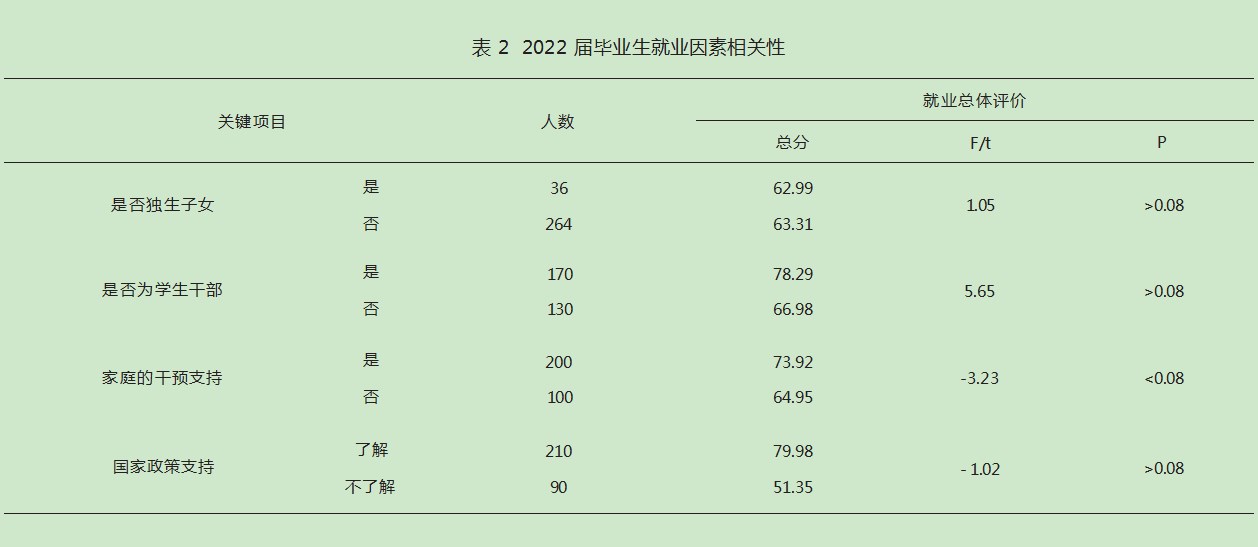

如表2所示,通过分析2022届毕业生就业因素相关性可知,影响毕业生就业的主要因素有是否独生子女、是否学生干部、家庭的干预支持和国家政策支持。具体表现如下:①独生子女就业和非独生子女就业基本一样,独生子女对就业的总体评分为62.99分,非独生子女对就业的总体评分为63.31分,二者评分相对误差在1.00%以内;②非学生干部毕业生的就业总体评分明显低于学生干部毕业生,这主要是因为非学生干部在就业上存在一定的弱势,招聘单位更喜欢招一些学生干部,其具备一定的实践能力,在社会交际等方面占据较大优势;③有家庭干预支持的总体评分高于没有家庭干预支持的总体评分,主要是家庭理念的干预导致一部分学生出现就业困惑,学生接受家庭中父母的理念“灌输”,将父母的就业要求和目标作为自己的成长目标,这反而使学生有了负担;④70%的学生对国家支持就业政策表示了解,评分较高,仍然有30%的学生对国家出台的就业政策不甚了解。国家出台的就业政策对大学毕业生的就业会产生显著影响,一方面就业事关民生,教育部出台的稳岗拓就业专项行动对毕业生的就业起促进作用,另一方面全球经济逐渐下滑,房地产等建筑行业的投资相对减小,给大学生提供的岗位略有减少。

二、高校大学生就业面临的变局

(一)就业岗位呈现下滑趋势,而毕业生人数呈现增长趋势,市场供需结构矛盾突显

受突发公共卫生事件的影响,全球经济受到重创,我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,全力推进经济向更高层次迈进。第一,国外针对突发公共卫生事件采取的措施,给我国的经济复苏带来不利的影响,严重制约了我国的进出口贸易,这些贸易涉及建筑材料、化工、电子产品等企业,而这些相关企业在突发公共卫生事件暴发前是大量招收大学生的重要行业。第二,受突发公共卫生事件的冲击,各行业出现资金周转不畅、市场需求下降、招聘岗位锐减等问题,大学生受行业波动的影响,就业机会随之减少。第三,教育部发布的数据显示,2020年我国的应届毕业生数量为874万,2021年我国的应届毕业生数量为909万,2022年我国的应届毕业生数量为1 076万,2023年我国的应届毕业生数量约为1 174万,纵观这4年的应届毕业生数量,仍然呈现逐年递增的趋势,从而增加了大学生就业的困惑,给大学生的就业带来了巨大的挑战。

(二)教学方式、就业方式的变化给高校就业育人工作提出了挑战

受突发公共卫生事件的影响,很多高校由线下教学转为线上教学,无疑给教师和学生带来了挑战。对于教师来说,部分培养计划无法实施;对于学生来讲,很多实验课、实践课很难按照课程计划顺利实施,这对大学生的培养提出了新的挑战。同样,学生的招聘会由原来的现场招聘改为线上招聘,对于用人单位来讲,原本可以通过现场面试的方式,全面评判学生的综合能力和就业意愿,从而选拔出符合企业文化要求的优秀大学生,而改为线上宣讲后,就不能直接系统地考察、选拔大学生。同时,对于大学生来讲,也存在一定困难,如不能直截了当地感受应聘单位的企业文化与内涵,对于线上提出的问题不能做到实时传递,这就给大学生做出正确的选择增加了一定的障碍。

三、高校大学生就业育人工作的有效途径

(一)打造“线上+线下”就业服务平台,帮助大学生树立合理的就业理念,积极正视就业问题

高校要积极打造“线上+线下”就业服务平台,即不仅要搭建线下就业服务平台,而且要投入专项资金建立线上就业服务平台,这样才能保证不受突发公共卫生事件的冲击,线下线上招聘能够做到实时切换,为就业育人工作保驾护航。高校要积极鼓励大学生熟练运用腾讯会议、钉钉等多种方式进行网络面试,同时就业指导教师要将大学生网络面试技巧纳入专题讲座,为大学生实现真正意义上的就业奠定良好的基础。再者,学校可以邀请知名校友、考研成功的学长、创业成功的校友为学生分享经验、答疑解惑,从而让更多学生从中汲取宝贵的经验,尽早做好自身的职业生涯规划。

在调查中发现,有一部分学生倾向于选择有较稳定收入的岗位,如公务员岗位、事业单位岗位、铁路局岗位等,这些选择往往会引起大学生的就业焦虑。大学生需要从实际出发,尽早认清自己的定位,转变思想观念,树立正确的择业观,先就业后择业。作为辅导员、班主任,要大力宣传国家就业形势与政策,应积极引导学生去基层就业,如征兵入伍计划、西部计划、“三支一扶”、特岗计划、社区招聘等政策性就业。再者,学校可以邀请高年级的研究生作研究生考取事宜的报告,用身边的榜样激励学生,鼓励他们考取研究生,这样能为国家培养高层次人才贡献自己的力量。

(二)使大学生合理应对就业困惑或压力,游刃有余地实现自己的就业目标

对于高校大学生来说,就业压力既有积极的一面,也有消极的一面。适当的就业压力可以催人奋进,提高自身抗压能力,努力学习,提早规划,尽量使自己变得更加完美。而消极的就业压力,会使大学生更加被动,甚至产生心理问题。对此,大学生应懂得释放自己的情绪,排除自己的消极能量,可以与挚友、父母谈谈自己的想法,因为他们会更好地帮助自己。笔者建议学生家长要抱着理解学生、支持学生的态度指导学生就业,不要过度干预学生的想法,家庭只有对学生具备合理的就业期望值,才能消除学生的消极就业困惑或压力。

(三)合理优化大学生的职业生涯规划,并积极推进课程思政建设

合理优化大学生的职业生涯规划,并完善课程思政建设,是“三全育人”的重要环节之一,在突发公共卫生事件的背景下,其显得更加重要。第一,将职业生涯、社会主义核心价值观教育融入大学生专业课程教学,以“润物细无声”的感染力实现全过程育人的思政目标[7]。第二,帮助大学生做好个人职业生涯规划,这是一项长期而全面系统的工程。为了应对突发公共卫生事件的冲击,作为高校教师,要研究和掌握突发公共卫生事件冲击下国内外经济的发展趋势,认真分析其带来的就业影响,以便有针对性地开展学生就业工作,从而使学生更清晰地认识到当前的就业形势与政策,提高自身的心理抗压水平。第三,将大学生职业生涯规划理念巧妙地融入专业课程教学,引导大学生培养良好的品格,认清自己的就业目标,提高学生的专业素养和自信心,使其尽早着手就业,实现自己的人生价值[8]。

(四)完善心理健康指导服务,促使学生更充分地就业

对于高校来说,完善心理健康指导服务是十分必要的,面对就业压力较大的学生,需要做到及时干预,从而帮助他们更充分地就业。高校要加强心理健康指导,全面培育学生的积极心理品质,做好心理健康教育工作,实现科学识别、实时预警、专业咨询和妥善应对,并进一步加强辅导员、班主任队伍建设,提高思政工作者的心理健康教育能力和水平,以便妥善解决突发公共卫生事件背景下大学生在学习、生活、就业过程中遇到的心理问题,有效防范、化解心理危机事件的发生,促进学生身心健康发展,从而促使学生更充分地就业。

(五)积极拓展就业市场,构建良好的就业沟通机制

高校要积极落实就业育人工作“一把手”工程,从讲政治、保民生、促发展的高度,秉承“立足行业特色,人人都是就业工作者”的工作理念,不断深化思政教育和价值引领,引导毕业生到祖国需要的地方建功立业,最大限度地实现更充分、更高质量的就业[9-12]。一是高校仍需充分发挥家庭、社会校友的资源功能,拓展思路,主动联系企业,为学生拓展就业岗位。首先,进一步深挖校企合作共建结构框架,能够使企业为高校提供资金支持;其次,高校帮助企业做好契合度较高的科研项目,既能为企业解答一些工程实际难题,也能很好地为企业的文化做宣传并储备人才,从而实现双赢目标。二是高校辅导员、班主任应尽量与家长保持良好的沟通,积极转变学生的就业思路。社会在发展,时代在进步,企业较政府单位而言,也可能是一个更好的选择,教师应尊重学生的想法,支持他们的选择,帮助他们在就业中树立自信心,使其做到乐观面对就业。同时,作为家长,应尽量与学生多沟通,帮助他们减轻就业压力[13-16]。

(六)负起就业育人的责任,精准做好就业指导服务

高校教师应充分发挥国家“24365”大学生就业服务平台的功能,精准推送就业招聘信息,常态化做好就业网络信息推送服务,同时全面摸底毕业生就业意向调查,对就业学生信息(包括联系方式、岗位意向、专业特长)进行登记,并进行就业需求分析,帮助就业焦虑学生打消顾虑,点对点推送就业信息,提高信息匹配度。通过积极采取有效的措施促进就业,可以实现教师与学生的无缝对接。保就业就是保民生,保就业就是责任与义务,必须从讲政治的高度积极推进教师参与毕业生就业工作指导,形成全员参与就业的工作格局,并制定精准帮扶清单,全方位精准帮扶就业焦虑学生就业,积极助力就业困惑或焦虑学生提高就业质量。

四、结语

高校应在变局中提高政治站位,讲政治、求发展、谋进步,积极做好就业育人工作。高校保持高质量就业落实率的责任重于泰山,这是高校参与“三全育人”的重要环节,而提前做好大学生职业生涯规划引导,可帮助大学生尽早谋划自己的未来事业。全面而系统地抓好大学生心理健康教育,特别对就业困惑严重的学生实施尽早干预,“防患于未然”,能够使他们正确认识就业,并帮助他们实现顺利就业。高校应统筹推进毕业生就业指导和招聘工作,积极挖掘校企、校地就业资源,多渠道拓展就业市场,完善线上线下相结合的就业工作模式,从而确保毕业生就业工作顺利开展。大学生应保持良好的心理状态,树立新的就业观,早谋划、早定位,大学生活中不仅要学习专业知识,而且要注重人文科学素养的形成,争取做一名德、智、体、美、劳全面发展的十字型人才,这样才能使自己在未来的就业中不焦虑、少困惑,从而实现自己的人生目标。

参考文献:

[1]魏彦吉.“三全育人”理念下的大学生就业[J].人民论坛,2020(15):204-205.

[2]赵佳要,文雅.后疫情时代高校毕业生就业能力提升路径[J].高校后勤研究,2022(8):82-84.

[3]简二领.地方高校硕士研究生就业焦虑的影响因素研究[D].蚌埠:安徽财经大学,2022.

[4]方兴,刘佳.疫情下大学生就业焦虑现状及影响因素[J].中国就业,2022(2):46-47.

[5]陈峰.新时代背景下能源类高校就业工作服务国家需求的实践与探索:中国石油大学(北京)为例[J].中国大学生就业,2022(17):10-15.

[6]刘劲松.新冠肺炎疫情常态化防控背景下高校毕业生就业工作的困境与突破[J].成都师范学院学报,2022,38(8):40-45.

[7]徐国光,史军,李积珍,等.课程思政下高校育人工作融入专业课路径研究[J].福建茶叶,2019,41(9):129-130.

[8]孙文雅.成就目标定向与大学生就业焦虑的关系:择业自我效能感的中介作用和社会支持的调节作用[D].沈阳:沈阳师范大学,2022.

[9]蔡嘉敏,文林波.论红色文化育人功能在毕业生就业指导中的应用[J].长江丛刊,2019(26):195-196.

[10]郭娇,丁沁南,樊苗苗.动机的激发:家庭第一代大学生在线自我调节学习的潜在机制研究[J].复旦教育论坛,2022,20(1):5-12.

[11]肖华业,庞邦君.疫情防控常态化背景下减轻医学生就业焦虑情绪的对策研究[J].数据,2022(2):176-178.

[12]刘金浦,聂光辉.校企合作协同育人背景下,“443”就业工作模式研究[J].现代职业教育,2020(3):128-129.

[13]罗倩,贾超,赵元亨,等.实践育人理念下经济类专业大学生就业能力的提升策略[J].西部素质教育,2019,5(13):53-54.

[14]马世磊.校企协同育人模式下就业指导工作的实践与探索:以龙岩学院测绘工程专业学生就业指导工作为例[J].教书育人(高教论坛),2017(36):24-25.

[15]杨玥,王敏,范志辉.“三全育人”视角下大学生职业自我概念与可就业能力影响研究[J].高教学刊,2021,7(15):97-100.

[16]贺筱华,潘光堂.后疫情时代研究生就业工作“三全育人”机制构建探析[J].学位与研究生教育,2021(3):32-37.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/64532.html