SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要

在高中课堂化学教学中,化学教师应以深度学习理论为基础,开展化学课堂教学。这样不仅能够有效提高教师的教学时 效性,还可以引导学生课堂内参与主动学习,在课堂外用心参与实践,不断提升学生化学学科的核心素养。本节课基于深度 学习理论和以学生为主体的教育理念,对原电池原理部分教学内容进行教学设计,研究深度学习理论在化学课堂中的应用。

《原电池》主题是高中化学重要 的理论性知识,在必修和选修模块中 分别呈现,与氧化还原反应、离子反 应、金属活动顺序等知识衔接紧密。 它是在已有氧化还原知识的基础上, 探究化学能和电能之间的转化,是 学生认识化学反应与能量转化的重要 载体,对学生后续学习电化学知识以 及培养学生知识的综合理解和应用能 力,对发展学生“宏观辨识与微观探 析”“实验探究与创新意识”“证据推 理与模型认知”“科学精神与社会责 任”等化学学科核心素养有非常重要 的意义。新课程改革倡导“自主学习、 小组合作、共同探究”的学习方式, 更加注重“启发、引导、参与、讨论” 探究式教学,强调教师要尽量为学生 创造独立思考的良好习惯,以及自由 探索的良好环境,激发学生好奇心, 培养学生参与动手的实践爱好,提高 学生的科学素养,为学生的终身发展 奠定基础。

一、深度学习理论简述

深度学习(Deep learning)理论1976 年 由美 国学者 Ference Marton 和 Roger Saljo 基于学生阅读实验提 出,是针对孤立记忆和非批判性接受 知识的浅层学习而提出的关于学习层 次的一个概念。简单说就是一种为了 让层数较多的多层神经网络可以得到 训练,能够运行起来而演化出来的一 系列的新的结构和新的方法。通俗来 讲,是指学生在理解学科知识的基础 上,能够批判地、主动地深入学习新 内容,获取与教学内容有关的新知识、 新事物,主动探究新问题,在深入探 究、积极学习的过程中建立更完善、 更全面的学科体系。

二、促进深度学习的课堂教学

本文以高中化学必修 2《化学能 与电能》中“原电池”的部分教学为 例,论述深度学习在高中化学课堂中 的体现。在本节课中,关于原电池中 的电流是如何产生的,原电池的概念 和原电池构成要素是教学中的重要内 容。教师为了能更好的完成教学目标 和任务,将教材中呆板的陈述性知识, 通过创设真实的情境问题,采用问题串与探究实验相结合的教学方法,设 计成精彩的思维过程。鼓励学生积极 思考,在教师的引导下,在真实的情 境问题中,积极参与课堂,在亲身体 验实验的过程中真正理解知识,建立学 科知识框架,在深度体验中获取知识, 实现深度学习目标。教学设计如下:

(一)科学设计教学方法,促进学

科知识结构化教师 : 化学电池是一种将氧化还原反应产生的能量直接转化为电能的装置。那么化学电池中的电流是如何产生的?能从微观角度分析吗?

实验一(见图 1):把锌片和铜 片插入稀硫酸中观察实验现象,解释 原因。

学生回答:锌片有气泡产生,铜 片上无气泡产生。是因为 Zn+H2SO4= ZnSO4+H2 ↑,该反应是氧化还原反 应,锌的化合价升高失去电子,硫酸中 的氢元素的化合价降低得到电子。铜 是氢元素之后的金属,不与硫酸反应。

情境问题 1:反应中有电子的转移

吗?反应中电子转移产生电流了吗? 学生回答:该反应有电子的转移,但应该没有电流产生。

实验二(见图2):

用导线将锌片和铜片相连后,再插入稀硫酸中,观察现象。

图 2:实验二学生回答: 当用导线将锌片和铜片相连后,铜片上产 生了大量气泡。

情境问题 2 :将铜片和锌片用导 线连接后产生电流了吗?我们可以通 过什么方法来证明是否有电流通过?

学生回答:不确定是否产生电流, 但可以连接电流表观察。

实验三(见图3):

用导线在锌片和铜片之间串联一个电流表,再插入稀硫酸中,观察电流表的指针是否偏转?

学生回答:电流表指针发生偏转, 且偏向铜片(此时学生情绪高涨),说 明有电流产生了。

情景问题 3 :实验中电流表的指 针为什么会偏向铜片?

学生 1 回答:因为该反应是离子 反应,当插入稀硫酸的锌片和铜片用 导线连接时,由于锌比铜活泼,与稀 硫酸作用时,容易失去电子,被氧化 成锌离子而进入溶液。电子由锌片通 过导线流向铜片,溶液中的氢离子从 铜片上获得电子,被还原成氢原子, 氢原子结合成氢分子从铜片上放出。 反应中由于转移的电子通过导线发生 了定向移动,从而产生电流(其他学 生静听思考)。

学生 2 回答:根据物理知识,电 流表指针发生偏转,说明有电流通过。 而电流是由正极流向负极,并且是由 电子的定向移动形成的,由氧化还原 反应知识知道,锌比铜活波,锌易失电子,所以锌片是负极,电子从锌片 通过导线流向铜片,铜片就是正极。

情景问题 4 :形成电流必须有通 路,即闭合回路,锌 - 导线 - 铜形成 的回路称为外电路,内电路是怎样形 成的?学生分组讨论。

学生 3 回答:应该在溶液中,硫 酸电离产生 H+ 和 SO4(2)- ,水电离产生 H+ 和 OH- ,H+ 移向铜片,在铜片上 的到电子生成氢气,SO4(2)- 移向锌片, 从而形成回路,称为内电路。

教师总结:这个装置通过一个自 发的氧化还原反应,将化学能直接转 变为电能,就是“原电池”。原电池的 发明促进了人类文明进步,为现代社 会发展做出了重要贡献。

设计意图:原电池的概念属于理 论性知识,比较抽象。如果仅是采用 教师给出概念、学生记的教学方法, 仅能产生粗浅记忆,这不但忽略了学 生的主体地位,还忽略了教学的本质。 化学是一门以理论为前提,以实验为 基础的学科,可以在实验过程中得到 一些理论性知识的印证和深化。本节 课中教师转变教学方法,将问题串融 入教学情境中,创设真实情景问题, 采用“创设问题—探究实验—观察现 象—解决问题”的方法,充分调动学 生的学习积极性,让学生通过自己实 践探索,在原有知识的基础上,接收 和理解新信息,组合新旧知识,建立 学科知识结构。

(二)利用模型构建过程,促进学 生深度学习

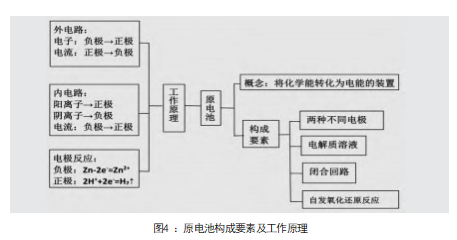

在完成“原电池构成要素及工作 原理”教学目标时(见图 4),为了能 让学生真正理解原电池工作原理,灵 活运用原电池原理解决实际问题,并 形成学科知识结构,教师采用了构建 模型的方法。

情景问题 5 :同学们能将锌与稀 硫酸的反应分别用氧化反应和还原反 应表示吗? 即分别写出负极和正极的 反应离子方程式,并总结原电池原理 模型吗?

学生上黑板板演: 负极(Zn 片): Zn-2e-=Zn2+ 氧化反应正 极(Cu 片 ):2H++2e-=H2 ↑ 还原反应

师生归纳总结:锌铜原电池工作 原理模型(见表 1)

情景问题 6 :以锌铜原电池为例, 分析构成原电池的要素?

学生回答:构成原电池必须有一 个可以自发发生的氧化还原反应,两 个导电能力不同的金属作电极,外加 导线、电解质溶液并形成闭合回路。

教师补充:其实电极不一定必须 是两个金属,一个也可以是能导电的 非金属(如石墨 )。闭合回路的形成 不一定必须有导线,可以将两个电极 上方靠在一起或直接将两电极靠在一 起。

然后在师生共同构建模型中,要把原电池构成要素及工作原理直观体 现出来 ( 图 4)。

设计意图:高中化学核心素养中 的模型认知素养要求是让学生通过分 析、推理等方法认识研究对象的特质, 建立认知模型,揭示本质和规律。本 节课中教师采用构建模型的教学方法, 帮助学生建立原电池概念,理解原电 池的工作原理及构成要素模型,建立 宏观与微观之间的联系,让学生对多 个相关概念,零碎知识点之间形成整 体认识,更加深入地掌握基本的科学 知识与思维方法。

(三)创设探究实验,促进学生主 动学习能力

化学知识与生活紧密相关,教师 创设生动活泼且接近于现实生活的教 学情景,让学生在现实中找到化学相 关的存在,把知识延伸到生活中,建 立联系,鼓励和引导学生创新实验,激 发学生学习化学的兴趣,提高学生分析 解决问题的能力,培养学生的化学学科 素养,从而促进学生深度学习能力。

理解了锌 - 铜 - 稀硫酸原电池的 工作原理后,教师又创设问题 6 :在 锌铜原电池中锌片,铜片和导线的作 用是什么?铜片能否被替代?锌片能 否被替代?稀硫酸能否被替代? (展 示玩具车)

实验四:试用下列实验用品,设 计一个简易电池,让桌子上的玩具车

跑起来吧!并体会原电池的构成要素。 用品:电流表、铜片、锌片、镁片、 石墨片、导线、夹子、稀硫酸、西红 柿、桔子。

本实验利用原电池模型解释生活 中的问题,感受化学在生活中应用, 做到学以致用,并深化对知识的认 识和理解。实验过程中,教师不停的 走访于各个小组,做适当引导,及时 了解不同小组的探究情况,并在必要 时给予学生耐心的指点。学生通过小 组讨论,自主探究组装实验,把课堂 真正还给学生。经过 5 分钟后,不同 的小组设计出多种原电池装置,例如 镁 - 铜 - 稀硫酸、锌 - 铜 - 西红柿、 锌 - 石墨 - 稀硫酸、锌 - 石墨 - 桔 子等电池,有很多小组带动了玩具车。 当桌上的玩具车动起来时,学生兴奋不 已,拍手欢呼,体验了探究实验带来的 快乐。当然有些小组同学,不小心将 稀硫酸撒在手上,担心害怕实验没有 成功,玩具车没有被带动。学生在实 验过程中体验了挫折、失败、成功, 感悟了科学探究实验的严谨和艰辛, 提升科学态度和社会责任感。

三、结语

深度学习的本质是让学生学会主 动去探索和学习,在理解这种更深更 广度的学习的基础上,批判性地学习 新的现象,去思考,去验证,并与现实想关联,将它们整合到原有的认知 结构中,将现有知识转移到新的情境 中,提高学生的思维能力和分析、解 决问题的能力。基于深度学习理论的 课堂教学是化学教师进行教学的重要 内容,本节课教师充分优化了课堂教 学设计,帮助学生建立思维模式,特别 是原电池原理的课程教学中,教学内容 和方法做了很多创新,通过对现实问题 的剖析,提高了学生分析和解决实际问 题的能力,也拓展了学生实践和探索的 思路,在一定程度上促进了教师专业 素质的提高。基于化学深度学习理论 的课堂教学,教师针对学生的学习情 况给予解决问题的有效方法和解决途 径,帮助学生建立完善的化学学科体 系,帮助学生对新旧知识进行整合, 让学生思维更加活跃,思路更加严谨 和清晰,并能够运用思维模型来解决 电化学问题,切实提高学生的学习效 果,真正促进学生学习方式的转变。

参考文献:

[1] 陈晓莉 , 范智慧 , 朱立红 .初高 中氧化还原反应教学衔接的研究 [J] 黄 冈师范学院学报 ,2020.40(3):91-97.

[2] 胡久华 . 以深度学习促核心素 养发展的化学教学 [J]. 基础教育课程 , 2019(Z1):70-78.

[3] 林赟赟.基于深度学习理论的数 学课堂教学 [J]. 高考,2021(19):47-48.

[4] 安富海 . 促进深度学习的课堂 教学策略研究 [J]. 课程 ·教材 ·教法 , 2014(11)58-62.

[5] 王磊 . 基于学生核心素养的化 学学科能力研究 [M] 北京 : 北京师范大 学出版社 ,2017.

[6] 陈水夫.高中化学新课程标准的 学习与解读 [J]. 化学教与学 ,2010(09): 52-53.

关注中SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/63006.html