SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章对广东海洋大学海洋与气象学院毕业 5 年以上的 2014—2015 届海洋科学专业本科毕业生开展 中长期跟踪调查研究, 采用问卷调查法统计了毕业生毕业 5 年后的基本就业情况及其对母校的评价, 并提出了人才培养建议。

关键词:海洋科学专业,本科毕业生,中长期跟踪调查

21 世纪是海洋的世纪,是人类全面认识、开发和保护海洋的新世纪,也是培养高水平海洋科学人才的新世纪[1-2] 。随着国家对海洋开发的愈发重视,目前已有超过 50 所高校设立了海洋科学类专业[3]。

广东海洋大学(以下简称“我校”)于 2000 年开始招收海洋科学专业(海洋生物方向) 本科生,学制为 4年;2010 年获批广东省特色专业建设点;2011 年和2013 年先后获批海洋科学一级学科硕士学位点和博士学位点;2014 年海洋科学专业三个方向 (包括物理海洋、海洋化学和海洋地质) 开始一本招生;2019 年获批广东省一流本科专业建设点;2022 年获批国家级一流本科专业建设点 。我校现已形成本硕博贯通、多方向协调发展的大海洋人才培养体系,累计为社会培养高素质海洋人才 1 000 余人[4]。

目前,我国对海洋科学专业本科生就业和升学跟踪调查研究较少,尤其是中长期(5 年以上)跟踪调查研究方面基本为空白,这不利于提高我国海洋科学人才培养质量[5]。本文对我校毕业 5 年以上的 2014—2015 届海洋科学专业本科毕业生开展中长期跟踪调查研究,统计了毕业生毕业 5 年后的基本情况及其对母校人才培养的意见和建议。相关调查结果不仅有利于提高我校海洋科学专业人才培养质量,还可为全国其他高校的海洋科学专业人才培养方案修订提供参考和依据。

一、研究对象与方法

( 一)研究对象

本研究以我校海洋与气象学院海洋科学专业2014—2015 届 64 名本科毕业生为研究对象, 采用问 卷调查法进行研究,发出问卷后,实际回收问卷 38 份。

(二)研究方法

通过线上形式发放和回收问卷,并对问卷调查结果进行统计和分析 。 问卷主要内容包括个人基本信息、就业现状、对母校的评价和人才培养建议等。

二、研究结果

( 一)个人基本信息

问卷统计了我校海洋与气象学院海洋科学专业2014—2015 届 38 名本科毕业生的姓名、就业和升学单位、联系电话和通信地址等信息,为今后进一步加强与他们的联系奠定了良好的基础。

(二)就业情况

1.找工作途径。调查发现,毕业生寻找工作的途径大多为网络媒体、人才市场和学校推荐(学校就业网、教师、企业见面会等) 三种方式。

2.求职考虑因素 。调查发现,绝大多数毕业生(83 .33%) 求职时会考虑经济收入和事业发展这两个因素 。 除此之外,还有很多学生(54 . 17%) 会将升职机会纳入考虑范围。

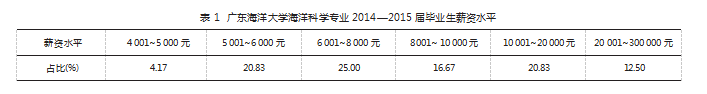

3.薪资水平。调查发现,大多数毕业生当前薪资水平在 5 000~20 000 元的范围内,具体如表 1 所示。

4.就业升学专业相关度。总体来讲,毕业生升学专业相关度比就业专业相关度要高 。毕业生就业单位共涉及 25 家,其中与海洋科学专业相关的单位有 6 家,就业专业相关度较低(24.00%) 。毕业生升学专业相关度较高,为 78.50%,主要表现为本专业考研,少部分为跨专业考研。

5.毕业生对用人单位的评价。毕业生对当前就业、 升学单位的满意度都较高,分别为 75.00%和 71.43%, 除去个别毕业生对单位的管理机制和发展前景存在 不满意的情况, 大部分毕业生对单位的工作环境、生 活条件、工资待遇和福利保险的满意度都为 100.00%。 这说明经过 5 年以上的发展,毕业生基本都在社会上 找到了合适的位置。

(三)毕业生对母校的评价

1.就业指导工作评价。总体来讲,毕业生对母校就 业指导工作的满意度不高 。只有 25.00%的毕业生对 母校就业指导工作感到满意,有 20.83%的毕业生对母 校就业指导工作比较满意,有 45.83%的学生觉得母校 的就业指导工作做得一般,还有少部分学生(4.17%) 对母校就业指导工作感到不满意,甚至还有少部分学生(4.17%) 不清楚母校的就业指导工作情况 。这说明 目前我校的就业指导工作还存在比较大的改进空间, 需要继续改善就业指导工作。

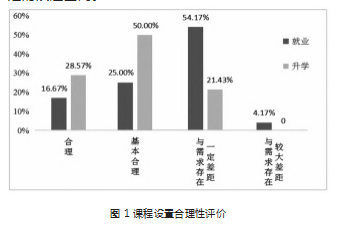

2.课程设置的合理性评价 。总体来讲,升学的毕 业生认为课程设置合理的人数比就业的毕业生多, 如图 1 所示。就业的毕业生中,只有 41.67%的毕业生 认为当前课程设置基本合理或合理, 有 54. 17%的毕 业生认为课程设置与社会需求存在一定差距, 甚至 有极少数的学生(4. 17%) 认为课程设置与社会需求 差距较大。升学的毕业生中,有 78.57%的毕业生认为 当前课程设置基本合理或合理, 有 21.43%的毕业生 认为当前课程设置与研究生需求存在一定差距 。这 说明我校目前的课程设置还不是特别完善, 存在一 定的改进空间。

3.对自身发展帮助最大方面的评价 。升学的毕业 生和就业的毕业生都认为对自身发展帮助最大的方 面主要集中在社会实践、实验实习和专业知识这三方 面, 但这三方面对升学和就业的影响程度并不相同。 就业的毕业生中,多数人认为课外科技活动、社会实 践(54.17%) 是对就业影响最大的方面,其次是实验实 习(45.83%) 和专业知识(41.67%) 。升学的毕业生中, 多数人认为基础理论(71.43%) 、专业知识(64.29%) 、 实验实习(57.14%) 是对读研帮助最大的方面,其次是 课外科技活动和社会实践(50.00%) 。这说明除了理论 知识学习,社会实践技能和专业技能是毕业生比较需 要的内容,今后的人才培养可以从这些方面入手进行 改进与加强[6-8]。

4.母校学习过程中最大的收获。就业的毕业生中, 绝大多数人(91.67%) 认为在母校学习过程中最大的 收获是培养了思考、分析和解决问题的能力,多数人 (62.50%) 认为在母校学习过程中最大的收获是培养 了综合能力,有 33.33%的学生认为在母校学习过程中 最大的收获是培养了组织管理能力,还有部分学生认 为在母校最大的收获是学到了扎实的基础理论和专 业知识(25.00%) 、培养了扎实的专业技能(16.67%) 。 升学的毕业生中,多数人认为在母校学习过程中的最大 的收获是培养了思考、分析、解决问题的能力(71.43%) 和综合能力(64.29%),其次是学到了扎实的基础理论 和专业知识(50.00%),还有部分学生认为在母校学习 过程中最大的收获是培养了扎实的专业技能(35.71%) 和组织管理能力(28.57%) 。从调查结果可以看出,学校 不仅要重视培养学生的专业知识和专业技能, 还应该 重视培养大学生思考、分析和解决问题的能力。

5.自身综合能力评价 。总体来讲,就业的毕业生 对自身各项能力总体评价较高, 其中职业道德素养 是多数毕业生具备的评价较高的能力, 而外语水平 和国际化视野相对其他能力来说评价较低 。升学的 毕业生对于自身各项能力总体评价较高, 其中人际 沟通表达能力、团队合作能力、人文综合素养是多数 毕业生具备的评价较高的能力,但是外语水平、开发 设计能力、国际化视野,以及基础理论相对其他能力 的评价来说较低 。从调查结果可以看出,毕业生对自身综合能力的评价总体较高, 但是普遍认为自 己的 外语水平不高、国际化视野较窄,这可能是地方院校 培养本科人才的一个痛点 。受办学定位、师资平台、 软硬件条件等的限制, 地方院校在培养本科生的外 语 水 平 和 国 际 化 视 野 等 方 面 总 体 上 可 能 会 不 如 “985”和“211”等高校[9]。故如何提高地方院校本科生 的外语水平,开阔其国际化视野等,值得所有地方院 校的深入思考和探索。

( 四)毕业生对母校人才培养的建议

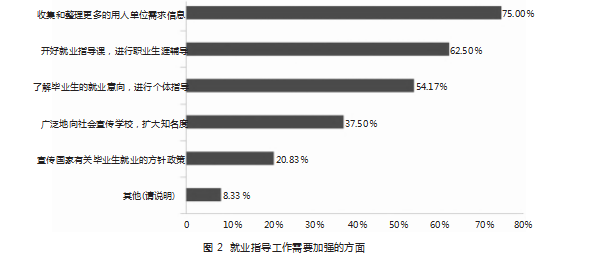

1.就业指导工作需要进 一步加强 。很多毕业生对 母校的就业指导工作不是特别满意 。具体来说,大部 分毕业生认为学校应帮忙收集和整理更多的用人单 位需求信息(75.00%),开好就业指导课,进行职业生 涯辅导(62.50%),以及了解毕业生的就业意向,进行 个体指导(54.17%),这是排在前 3 位的选项,具体情 况如图2 所示

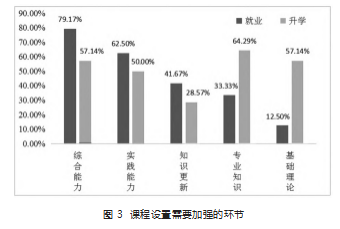

2.课程设置需加强对学生能力的培养 。虽然升学 的毕业生与就业的毕业生认为课程设置应加强的环 节不同,但都认为需要加强对综合能力和实践能力的 培养,如图 3 所示 。就业的毕业生认为当前课程应加 强对综合能力(79.17%) 和实践能力(62.50%) 的培养, 同时应重视知识更新(41.67%) 。升学的毕业生认为当 前 课 程 应 加 强 对 专 业 知 识 (64.29%) 、 基 础 理 论 (57.14%) 和综合能力(57.14%) 的培养,同时应重视实 践能力(50.00%) 的培养 。从调查结果可以看出,综合 能力和实践能力是学生最为看重的两种能力,也是用 人单位最为看重的两种能力,故今后学校应该重点加 强学生综合能力和实践能力的培养。

三、讨论

综合以上我校海洋科学专业毕业生的问卷调查 结果可以看出,就业的毕业生和升学的毕业生对海洋 科学专业综合能力、理论知识、专业技能和社会实践 的需求基本相同但又各有侧重 。因此,结合我校的办 学定位和海洋科学专业的特点,要想进一步提升海洋 科学专业本科生的人才培养质量,需要从以下三个方 面进行加强。

( 一)完善就业指导工作体系

大学本科毕业生无论是选择就业还是升学, 最终 都要进入社会,参加工作。因此,就业指导工作可以使 大学生受益终身。但是调查发现,本科毕业生对我校的 就业指导工作总体满意度不高, 说明目前我校的就业 指导工作还不够完善。目前,我校的就业指导工作主要 是学校层面在负责,但是海洋科学是一个新兴学科,该 方面的用人单位总体不是很多, 学校层面掌握的就业 信息也非常有限, 这在一定程度上影响了海洋科学专 业毕业生的就业 。因此,打造学校、学院、教师“三位一 体”的就业指导工作体系迫在眉睫。对此,学校层面主 要负责解读毕业生就业政策, 并开设专门的就业指导 课程,宣传学校,提高知名度,以帮助毕业生理解什么 是就业; 学院层面主要负责收集用人单位招聘信息并及时传递给毕业生,指导毕业生撰写简历和面试,帮助 毕业生掌握就业的技巧; 辅导员和本科生导师要及时 了解学生的就业意向、存在的困难和心理状态,并进行 个体辅导,从而帮助大学生顺利就业。

(二)调整课程设置,优化课程体系

通过问卷调查发现,我校目前的课程设置虽然基 本合理,但是也存在需要改进的地方,比如,无论是升 学的毕业生还是就业的毕业生都认为需要加强综合 能力和实践能力的培养[10-12]。因此,学校应该以国家和 社会需求为导向,以地球系统科学理念为引领,进一步 优化培养方案,突出海洋-大气、物理-生物地球化学的 “两交叉”和理论-实践、基础-前沿、局地-全球的“三结 合”,构建具有交叉融合特色的大海洋人才培养体系, 并按照“基础+综合+方向+拓展”四大课程模块,强化 思政教育,且打造金课,形成数、理、化、英、计算机等 精品基础课,打造海洋、大气与全球变化等特色综合 课,强化物理海洋、化学海洋、海洋地质等方向核心 课,拓展海洋气象学、地理信息系统、工程环境海洋学 等交叉应用课 。同时,学校应以“强实践、重观测、促创 新”为宗旨,设立本科生“出海观测”“进实验室”两大 计划,整合校内外实验教学和虚拟仿真线上线下教学 资源,打造“多方向的综合型实验室”,开展融合不同 专业方向的实验、实习,强化学生的大海洋系统性实 验技能;借助滨海地域优势、海洋调查船及上亿调查 设备的硬件优势,支持本科生在湛江湾和南海陆架海 域进行多方向综合调查观测,强化实际海洋环境下学 生的综合调查技能及数据分析技能;组织“海气实验 技能比赛”,以赛促教,进一步提升学生的实践技能。

(三)强化综合育人,提升学生综合能力

通过问卷调查发现,我校毕业生开发设计能力和 国际化视野等方面相对薄弱,综合能力和实践能力有 待加强。因此,学校要加强“课内理论+实验实习+创新 创业+社会实践+海外研修+在线学习”的“六课堂”建 设,打造由“拔尖教师授课+专业班主任辅导+校内外 导师提升+学术沙龙熏陶”的“四联合”育人模式,强化 综合育人 。通过跨专业拔尖教师授课,可开阔各专业 学生的横向思维与大海洋视野;实施本科生跨方向导 师制,并设立开放课题,通过鼓励本科生通过开放课 题、大学生创新创业训练计划或跨方向导师科研课题 等深度参与不同方向的科研项目,可提升其交叉融合 型科研创新能力;通过定期举办由国内外知名学者主 讲的“海学论坛”及本科生参与的“雏鹰沙龙”等学术活动,给本科生提供更多进阶学习机会,鼓励学生聆 听跨方向、跨专业学术报告,并辅以各方向教师的后 期指导,强化国际化、前沿化、交叉化综合育人,重视 国际化交叉融合型创新教育,可提升学生的综合科研 创新水平,开阔学生的国际化视野。

四、结语

党的十九大报告进一步提出“坚持陆海统筹,加 快建设海洋强国”的战略部署 。如何着力推进陆海统 筹, 切实以海洋经济高质量发展助力海洋强国建设, 是所有涉海高校面临的一个巨大机遇和严峻挑战。其 中,如何持续提高海洋科学人才培养质量是所有涉海 高校需要思考的一个问题。我校是广东省目前唯一 的 海洋类高校,肩负着建设“海洋强省”的历史使命 。本 次开展问卷调查不仅加强了我校与已毕业校友的联 系,而且获得了很多新的认识。据此,我校对海洋科学 专业当前的人才培养方案进行了修订,预计将进一步 提高海洋科学专业人才培养质量,为国家“海洋强国” 和广东省“海洋强省”战略服务。

参考文献:

[1] 高艳,潘青青.经济全球化背景下海洋高等教育的改革与发展[J]. 高等理科教育,2002(5):7- 10.

[2] 乔宝刚,李秀光,薛清元.海洋科学专业的毕业生就业流向:以中 国海洋大学为例[J]. 中国大学生就业,2012(1):45-47.

[3] 郝秀云. 中国海洋教育的进展[J].科教文汇(下旬刊),2018(3):143- 144.

[4] 侯庆华.双一流背景下海洋科学专业交叉融合型人才培养模式 的探索与实践:以广东海洋大学为例[J].教育现代化,2019.6(57):20- 21.24.

[5] 张文.大学生职业生涯教育课程体系改革与创新[J].大学教育科 学,2017(1):110- 116.

[6] 鲁栋梁,周姣娣,杨斌,等.基于多学科交融理论初探海洋科学本 科专业培养模式:以北部湾大学为例[J].广东化工,2020.47(19):245- 246.

[7] 王平,李曾曾.高校海洋科学特色专业建设与探索[J]. 当代教育实 践与教学研究,2020(14):101- 102.

[8] 黄仙德,刘丽,王梅芳.学分制改革下海洋科学专业人才培养方案 制定与实施:以华南农业大学海洋学院为例[J].教育现代化,2019.6 (26):12- 15.

[9] 钟秋平,林美芳,杨斌.地方本科院校海洋科学专业校企合作课程 实践教学的问题与思考:以钦州学院为例[J].西部素质教育,2016.2 (8):3-4.

[10] 刘恩涛,王华,姜涛,等.海洋科学专业一体化野外实践教学体系 构建与探索[J]. 中国地质教育,2021.30(4):118- 123.

[11] 谢辉,侯庆华,石红才.海洋科学类专业多功能实践教学基地建 设的探索与实践:以广东海洋大学为例[J].科技视界,2021(19):3-5. [12] 李玉,周立,成印河.海洋科学类专业交叉融合型人才培养模式 的探索与实践[J].大众标准化,2020(21):228-229.

通讯作者:侯庆华(1979 — ),女,副教授,博士研究生 。研究方向: 海洋科学教学 。 (E-mail:745680073@qq.com) 。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/61723.html