SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章在阐述研究背景的基础上,首先分析了机器人工程专业科技创新人才培养现状,然后说明了 机器人工程专业科技创新实践体系构建基础, 接着提出了机器人工程专业科技创新实践体系构建 目 标,最后论述了基于竞赛知识元素引入的机器人工程专业科技创新实践体系构建。

关键词:机器人工程专业,科技创新,实践体系,竞赛知识元素

机器人工程专业科技创新人才是支撑我国国力发展的重要战略资源, 特别是 2016 年我国正式加入 《华盛顿协议》后,对人才的培养要求提升到一个新的 高度 。机器人工程专业是工科新专业之一,成都信息 工程大学(以下简称“我校”)机器人工程专业作为四 川省首批招生的工科新专业,探索科技创新人才培养 水平的提升方案是四川省产业升级和转型发展的需 要,更是进行国家一流专业建设的需要 。然而我校机 器人工程专业科技创新人才培养成效却不尽理想。基 于此,本文先深入剖析了机器人工程专业科技创新人 才培养现状,然后在对建设基础和建设目标进行详细 分析的基础上,探索了基于竞赛知识元素引入的机器 人工程专业科技创新实践体系的建设思路和具体措 施,从而为该体系后续实施和深入建设打下基础。

一、研究背景

机器人类学科竞赛集人工智能、计算机、机电和 创新能力、沟通协调能力等竞赛知识元素于一体,是 培养大学生创新精神、创新能力和团队合作意识,综 合体现科技创新理念和科技创新水平的重要载体,在 创新人才培养中发挥着越来越重要的作用。教师可通 过竞赛的形式考查学生实际分析、解决问题的能力, 培养学生的创新意识和竞争实力、科学严谨的态度和 勇于探索的精神,促使学生在学习过程中能不断地分 析问题、推理推测、领悟知识,形成不怕困难努力攻关 的顽强意识。通过总结发现,学科竞赛可在 12 项竞赛 能力元素(分析问题、独立思考、社会责任、拓宽视野、 奠定基础、激发兴趣、沟通协调、设计开发、研判分析、创新能力、团队合作、前沿探索) 上对学生进行全方位 的培养 。换言之,把学科竞赛的知识元素和知识体系 融入科技创新人才培养过程,加强以学科竞赛为主体 的创新实践体系建设,对于机器人工程专业科技创新 人才培养意义重大[1]。

本文针对我校机器人工程专业科技创新能力培 养实践体系构建需求, 围绕体系构建的总体目标,以 “逐级提升、重点培养、以赛促学、全程育人”为总体思 路,构建了“一个目标、一个竞赛中心、四赛驱动、四层 体系”的“1+1+4+4”科技创新实践体系,并探索总结 了基于竞赛知识元素引入的机器人工程专业创新人 才培养实践体系构建措施,从而为相关实践的全面开 展提供依据。

二、机器人工程专业科技创新人才培养现状

笔者调研了多所地方院校机器人工程专业科技 创新实践人才培养的系列举措, 通过分析总结发现, 包括我校在内的地方高校机器人工程专业科技创新 人才培养存在的问题主要如下。

第一,机器人工程专业的专业培养方案不断完善, 但专业办学特色不够突出, 对科技创新实践认识不够 深入,在学生从入学到毕业的过程中,专业培养方案缺 乏有效的科技创新实践引导机制和具体的措施。

第二,机器人工程专业建设有图像处理与机器人 视觉、移动机器人导航等专业实验室,可在一定程度 上为科技创新实践人才培养提供支撑,但仅靠专业实 验室作为创新实践载体仍旧不充分,同时在创新实践 上的组织力度不足,主体责任落实不明、引导不足,以致参与创新实践的师资队伍较为匮乏。

第三,科技创新实践条件不断完善,但产、学、研、 教多方协同的科技创新实践人才体系尚未建成,科技 创新实践培养模式较为单一,未能从分析问题、社会 责任、拓宽视野、沟通协调、设计开发、创新能力、团队 合作等多方面能力提升的角度,全方位地实现对学生 的培养。

第四,现有人才培养方案中科技创新实践内容较 为传统, 且大多数学生都是被动地接受培养和选拔。 换言之,在培养过程中,学生主动参与创新实践活动 和完善个人技能的意识淡薄, 缺乏学习的内在动力, 即现有的培养方式中不能激发学生主动创新意识的 薄弱环节仍然存在。

基于以上对机器人工程专业科技创新人才培养 实践体系现状的分析,并对标基于竞赛知识元素引入 的机器人工程专业科技创新实践体系构建需要达到 的目标,机器人工程专业科技创新人才培养需要解决 的问题如下。

第一,解决对科技创新实践认识不深入,专业特 色建设不突出,导致创新人才培养结果有偏差,给大 学生的科技创新实践培养带来消极影响的问题 。 目 前,机器人工程这类较“年轻”的工科新专业尚未有成 熟的专业建设体系, 如若人才培养目标定位不准、专 业特色不明显,将导致培养方向有偏差,偏离教育目 标,甚至影响教师与学生的科技创新价值理念。

第二,解决科技创新实践载体建设不充分,组织 引导不足,主体责任落实不到位,导致组织引导缺乏 专业性和系统性,各部门间信息传递不一致,分散了 科技创新人才培养精力和教改热情的问题。在新的发 展形势下,机器人工程专业还未突破专业、院系瓶颈, 统筹资源,也并未研究建立以科技创新实践载体为主 导的大学生创新创业竞赛组织模式,以致科技创新人 才培养过程困难重重。

第三,解决协同创新实践体系尚未完善,培养模式 较为单一,导致教育资源和科研平台对接不通畅,缺乏 对学生科技创新能力的重视,出现“重组织、轻培养”的 问题。从现实情况来看,机器人工程专业并未将学习竞 赛作为组织和管理核心载体,导致各科研平台、科研团 队在科技创新人才培养过程中的作用得不到突显,最 终影响了学生科技创新实践能力的形成和发展。

第四,解决科技创新实践部分环节较薄弱,学生主动创新意识淡薄, 导致注重科技创新最终结果,而忽略创新精神和解决实际问题能力等基本能力提升, 最终出现“高分低能”现象的问题。现有的科技创新人 才培养方案缺乏主题讨论、交叉学科融合、实践操作、 产学研合作等互动实践环节,同时在被动式的选拔和 培训过程中,学生主动参与创新活动和完善个人技能 的意识淡薄,缺乏学习的内在动力。

三、机器人工程专业科技创新实践体系构建基础

近几年,我校机器人工程专业不断探索建立科技 创新人才能力培养模式、科技创新文化深度融入路径 及符合学校发展目标的学科竞赛组织运行机制,并将 学科竞赛运行机制融入专业创新实践活动,现已具备 一定的科技创新实践体系构建基础,具体体现在以下 四个方面。

第一,实践教学设施和条件建设基础 。建成图像 处理与机器人视觉、移动机器人导航等专业实验室, 获批建设省级无人驾驶与智能机器人虚拟仿真中心, 并将这些专业实践条件向学生开放,作为创新实践的 载体之一。

第二,专业教师团队熟悉各类学科竞赛涉及的理 论与工程技术、竞赛机制及竞赛元素。例如,专业教师 团队主导和参与制定竞赛运行机制 、学生招新培养、 备赛特训、带队参赛等环节,并指导学生参加“互联 网+”创新创业大赛、“恩智浦”杯全国大学生智能车竞 赛、全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师赛和 中国机器人大赛等机器人类学科竞赛,其可以依托这 些学科竞赛指导经验梳理出科技创新人才培养需达 到的知识元素集。

第三,学生创新能力培养教研教改逐步深入 。通 过在新专业建设过程中积累经验,机器人工程专业教 师主持了多项与创新能力培养相关的教育部协同育 人项目,省级、校级教育教学改革项目等,并在上述教 研过程中积累了丰富的科技创新人才培养经验和心 得,可为科技创新实践体系构建提供理论支撑。

第四,科研不断反哺教学和学生创新指导 。机器 人工程专业注重科研对教学的支撑作用,具体可利用 无人系统智能感知控制技术工程实验室和机器人与 智能系统国际合作中心省级科研平台,并依托各类各 级别科研项目,为科技创新人才培养提供技术支持和 经费保障。

四、机器人工程专业科技创新实践体系构建目标

机器人工程专业科技创新实践体系构建的总体 目标是将竞赛知识元素纳入其中,通过四项学科竞赛驱动、竞赛中心管理主导、产学研教四层次协同育人 等措施,完善大学生科技创新和解决复杂工程问题实 践能力的培养机制 。具体包括以下三个方面。

第一,以科技创新人才培养成果为导向,以四项机 器人类学科竞赛知识和竞赛要素为大纲, 梳理出科技 创新人才培养目标定位的各项要求, 完善人才培养方 案。以科技创新人才培养要求和成果为导向,将大学生 学科竞赛知识体系和竞赛元素对人才培养质量和创新 能力的提升作为抓手, 结合全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师赛等学科竞赛, 梳理出竞赛中需 要的知识元素和竞赛要素, 并有计划地在竞赛培训课 程、创新创业计划项目、面向学生的课题中设置相应的 训练考核环节[2] 。例如,从学科竞赛中梳理出知识点并 融入通识、基础和专业教育模块,同时将竞赛项目抽象 为科研课题并融入实践、创新、工程教育平台。

第二,构建以我校自动化学院竞赛中心为主导的 大学生创新创业竞赛组织模式, 解决组织引导不足、 主体责任落实不到位的问题。机器人类学科竞赛是多 学科融合、跨系部交流的活动,在新的发展形势下,要 利用好现有资源,突破专业、院系瓶颈,形成以竞赛中 心这一特设机构为主导,有助于提高竞赛和创新实践 人才培养组织引导的专业性、系统性和权威性,解决专 业、系部、部门之间的职责目标、信息传递、创新指导培 养不一致的问题, 并结合 CDIO 工程教育培养模式的 大学生创新创业竞赛组织模式[3],这对深化教育教学改 革、提高科技创新人才培养质量具有重要的现实意义。

第三,以竞赛中心为主导,结合科研团队和科研 平台形成“产学研教”多维度协同培养体系,从而解决 体系协同弱、实践环节薄弱、主动创新意识淡薄的问 题 。以竞赛中心为主导,指导教师源于教学科研团队、 高水平科研平台,团队教师自身具有较高的科研水平 并且长期处于教学、科技创新人才培养的一线,熟悉 人才培养规律、举措的有效性等,可以有效地实践由 竞赛中心主导、协调各科研平台、团队共同建立的科 技创新实践体系,并基于工程应用课题、竞赛题目、高 水平科研项目、教学理论“产学研教”四个层次的课题 对学生进行全方位的训练[4]。

五、基于竞赛知识元素引入的机器人工程专业科 技创新实践体系构建

( 一)构建思路

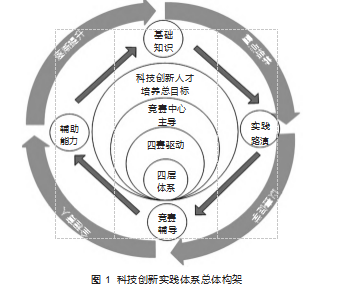

围绕机器人工程专业科技创新实践体系构建的 总体目标,以“逐级提升、重点培养、以赛促学、全程育人”为总体思路,构建“一个目标、一个竞赛中心、四赛 驱动、四层体系”的“1+1+4+4”科技创新实践体系,体 系拓扑图如图 1 所示。

在科技创新实践体系总体构架中,“一个目标”是 指构建机器人工程专业“1+1+4+4”科技创新实践体 系,完善有利于大学生科技创新能力和解决复杂工程 问题能力培养的实践教学体系。“一个竞赛中心”是指 形成我校自动化学院竞赛中心主导下的大学生创新 创业竞赛组织模式,实现教学实践、学科竞赛统一组 织下的教师资源、学生资源、实践场地、物资等办学资 源的有效利用。“四赛驱动”是指以教育部指定的 A 类 学科竞赛,如中国机器人大赛、全国大学生智能车竞 赛、全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师赛和 “互联网+”大学生创新创业大赛 4 项赛事为牵引,梳 理出竞赛知识元素并在归纳总结后补充为机器人工 程专业科技创新人才必备的毕业要求,以竞赛促进科 技创新人才培养。“四层体系”是指“产学研教”多维度 协同培养体系,即以工程实验室、国际联合研究中心 及共建企业单位等为依托,将工程案例、国际前沿理 论等引入科技创新人才培养过程,从而培养学生在理 论问题分析、团队合作、解决复杂工程问题等方面的 能力。

通过四项学科竞赛驱动、竞赛中心主导、“产学研 教”四层次协同等举措,由我校自动化学院竞赛中心 主导,并协同各教研室、科研团队 、高水平科研平台 等, 以学科竞赛主要知识元素和能力需求为标准,从 基础实践教学、国际前沿理论、工程案例等多角度形 成“产学研教”多维度科技创新实践协同,构建机器人工程专业“1+1+4+4”科技创新实践体系,提升学生的 科技创新能力,最终可达成学生解决复杂工程问题实 践能力培养的目的。

(二)构建措施

第一, 根据四项典型学科竞赛的竞赛知识元素, 梳理出机器人工程专业科技创新人才必备的毕业要 求。以深入研究“互联网+”创新创业大赛、全国大学生 机器人大赛 RoboMaster 机甲大师赛、中国机器人大赛、 全国大学生智能车竞赛等学科竞赛需要的知识元素 为切入点,把学科竞赛归类为学科理论型、学科应用 型、创新创业类 。同时汇集竞赛成果和有效数据,列出 主要需要的竞赛知识元素和能力构成表, 如奠定基 础、分析问题、拓宽视野、沟通协调、创新创业、创新能 力、团队合作等。对以上竞赛知识元素进行分析,找出 与理论教学课程、实践教学课程相关的内容,然后根 据各竞赛知识元素对学生能力提升的贡献度和知识 覆盖面,将其融入育人全过程,遵循课程体系重构基 本原则,深化改革教育教学模式,以此提高学生的综 合素质和创新能力[5]。

第二,以党建为引领,建立以竞赛中心为主导的 大学生创新创业竞赛组织模式 。以我校自动化学院为 例,要对竞赛中心的建立进行顶层设计,具体而言,要 明确竞赛中心的定位和作用,并提供专项政策及经费 支持 。作为竞赛的第一负责机构,我校自动化学院竞 赛中心要通过党建活动与教研活动相促进的方式,加 强其与教学科研团队、高水平科研平台、校外企业、其 他社会组织的合作,充分发挥竞赛中心的独立性与专 业性优势。我校自动化学院竞赛中心对外直接与教学 科研团队、高水平科研平台、校外企业、其他社会组织 进行交流合作, 从而扩展科技创新教育所需的教师、 场地、经费和政策等资源支持;对内组织建立学科竞 赛管理体系,认真做好指导团队组建[6-7]、竞赛组织、队 员选拔、竞赛培训和备赛参赛等,形成以教师带学生、 以点带面、以老生带新生、以优秀学生带动普通学生 的良好竞赛氛围,进而培养学生的创新实践能力。

第三,构建“产学研教”多维度协同创新实践体 系 。我校自动化学院竞赛中心直接与教研团队、院内 外高水平科研平台等机构进行沟通联络, 以突破专 业、院系瓶颈,竞赛中心核心成员主要从各教研团队、 高水平科研平台的核心骨干中选拔,从而实现多措并 举将多方资源有机融合[8] 。另外,在教学实践环节,引 入竞赛知识要素进行实践教学, 可实现改革和创新,有针对性地锻炼和培养学生的实践能力 。此外,以工 程实验室、国际联合研究中心等平台为依托,各科研 团队的教师可将工程案例、国际前沿理论等引入竞赛 培训,培养学生在理论问题分析、团队合作、解决复杂 工程问题等方面的能力[9]。

概言之,机器人工程作为工科新专业,其科技创 新实践体系的构建是地方高校专业建设过程中面临 的重要任务[10] 。 以“逐级提升、重点培养、以赛促学、全 程育人”为总体思路,以“一个目标、一个竞赛中心、四 赛驱动、四层体系”为框架,构建竞赛引领的新专业实 践体系,为人才培养体系完善做出了重要探索 。接下 来,将在专业具体建设中推进实施。但是,由于新专业 实践培养体系建设是一个长期过程,期间难免会受到 一些外部因素或外部条件的限制,因此要根据具体实 施效果,不断完善和探索。

六、结语

本文以我校机器人工程专业建设为例,首先深入 剖析了高校科技创新人才培养现存问题,接着针对组 织引导不足、培养目标定位不准、培养模式单一、主动 创新意识淡薄等问题,提出了基于竞赛知识元素引入 的机器人工程专业科技创新实践体系构建路径,以完 善科技创新人才培养模式。通过基于竞赛知识元素引 入的机器人工程专业科技创新实践体系实践,可实现 科技创新成果的高质量精准化提升,保证科技创新培 养的可持续发展。

参考文献:

[1] 徐宏英,李毅.基于机器人竞赛的创新人才培养与实践[J].教育教 学论坛,2012(32):245-246.

[2] 赵华君,漆新贵 .地方高校机器人工程专业新工科人才培养研 究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2020(6):127- 132.

[3] 毛丽民,杨海萍,李鑫,等.基于 CDIO 模式下的机器人创新实践教 学的探索与研究[J].高教学刊,2020(16):23-25.29.

[4] 商新娜,季红益,邬洪迈,等.专业群背景下新工科专业产教融合 协同育人模式的探索:以北京联合大学机器人工程专业为例[J].科 技与创新,2022(11):49-51.

[5] 陈莹.机器人工程专业创新型人才培养方案探索[J]. 高教学刊, 2017(15):43-45.

[6] 岳梅.“大思政”理念在研究生创新人才培养中的重要价值[J]. 中 国军转民,2022(10):57-58.

[7] 李泽彬,张进思,鲍惠芳,等.机器人工程专业人才培养实行研学 导师制的探索与实践[J].科技风,2022(1):21-25.

[8] 毛胡玉霞,张锐, 陈明明,等.新工科背景下“学践研创”四位一体 的创新人才培养模式[J].创新教育研究,2022(1):96- 100.

[9] 陈迪, 陈鹏枭,朱文学,等.依托教学科研团队提出地方高校大学 生创新人才培养的策略[J].科技风,2022(5):17- 19.

[10] 吴飞,吴超,朱强.科教融合和产教协同促进人工智能创新人才 培养[J]. 中国大学教育,2022(增刊 1):15- 19.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/61561.html