SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先分析了“工程力学”课程教学改革的思路,然后从导入阶段、新授阶段、互动反馈阶段、课程总 结与布置课后作业阶段四个阶段入手阐述了“工程力学”课程教学改革的实践。

“工程力学”课程是一门理论性较强的技术基础课,是后续其他各门力学课程和相关专业课程的基 础。该课程主要包括静力学和材料力学两部分,静力 学部分研究物体的受力和平衡规律;材料力学部分研 究物体在外力作用下的变形和失效现象。该课程适用 于材料物理、冶金工程、车辆工程、交通运输、新能源 科学与工程、能源与动力工程、采矿工程、地质工程等 诸多工科专业,是理工科院校中重要的基础课程。通 过该课程的学习,学生将具有较好的分析和解决问题 的能力。

由于在理工科院校中学习“工程力学”课程的学 生人数较多,同时“工程力学”课程也是各门力学课程 和相关专业课程的基础,故研究教师如何教好这门 课,以及学生如何学好这门课,对理工科院校的工科 人才培养尤为重要。基于此,本文拟按照将价值塑造、 知识传授和能力培养三者融为一体的总体教学改革 思路,提出具体的改革措施。

一、“工程力学”课程教学改革的思路

“工程力学”是工科学生接触的第一门与工程实 际相结合的课程,是理科与工科相联系的桥梁,与后 续专业课程有着紧密的联系。 目前,“工程力学”课程 存在理论概念抽象,学生的工程意识、工程素养薄弱, 学生缺乏学习兴趣与学习动力等问题。针对这些问 题,教师应落实立德树人根本任务,对“工程力学”课 程的教学设计进行适当的改革,使学生的专业基础知 识、实践能力、社会责任感和创新能力都有所增强,并 为后续专业课程的学习奠定良好的基础。

课程教学设计是构建科学合理的课程教学体系 的重要环节。在教学过程中,教师首先要强化育人意 识,找准育人角度,提升育人能力,深入梳理所授课程 的教学内容,结合课程特点、思维方法和价值理念,运用多种教学方法将价值塑造、知识传授和能力培养三 者融为一体。

“工程力学”课程的教学设计将教学结构分为四 个阶段,分别为导入阶段、新授阶段、互动反馈阶段 和课程总结与布置课后作业阶段。在这四个阶段应 采用不同的教学方法,并将价值塑造、知识传授和能 力培养作为课程目标 。 四个阶段的教学设计框架与 要素如表 1 所示。其中,知识传授是培养学生宽厚专 业基础知识的中心任务,能力培养是培养学生创新精 神与实践能力的重要任务,而价值传授是培养学生成 为具有强烈社会责任感、高尚道德品质的高素质人才 的应有之义。

二、“工程力学”课程教学改革的实践

(一)导入阶段

“工程力学”课程教师在这门课程的开始阶段或 课堂的开始阶段,首先要对这门课程或这节课的内容 进行简单的介绍,这个环节可以使学生对这门课程有 一个大概的了解,知道学这门课的目的是什么、该如 何学。这个阶段的教学设计至关重要,因为出色的教 学设计会调动学生学习的积极性。具体而言,教师可 以运用图片和影像资料讲授力学的发展史,也可以用 案例形式展现中国从古至今在力学领域取得的成就, 如古代的赵州桥、应县木塔,以及现代的世界第一高 桥北盘江大桥、神州号载人飞船的成功发射等,使学 生了解到力学的发展是世世代代力学家献身力学科 研事业的劳动成果,以此鼓励学生要具有科学探索精 神和科学奉献精神。同时这些力学家与其他学科的科 学家共同协作取得的成就举世嘱目,这能够增强学生 的民族自信心和民族自豪感。接着教师可介绍目前力 学领域的研究状况,引导学生意识到自己掌握的知识 仍不足、能力仍不够,仍需要进行自我提升,以此进一步增强学生学习的紧迫感,加强学生的自主学习能 力。最后教师可介绍中国的几位著名力学家,如克服 重重困难回国的著名科学家钱学森院士、郭永怀院士和郑哲敏院士等,鼓励学生积极学习科学家矢志不渝 的爱国情怀,勇攀高峰、敢为人先的创新精神,以及潜 心研究的奉献精神。

(二)新授阶段

“工程力学”课程新授阶段以传授专业课程知识 为主,在教学的过程中,教师可以根据传授的知识点适 时切入思政元素。例如,在讲解“工程力学”中力的概念 时引入墨子在《墨经·经上》中的名句:“力,形之所以奋 也。”[1](译文:力,就是人和物体运动的原因。)习近平 总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院 第十四次院士大会上的讲话中引用了《墨经·经上》中 的名句“力,形之所以奋也”,用来强调和突显科技创新 对于推进建成社会主义现代化强国的重要性[2]。又如, 在讲到挠度的概念时,教师可以先引入“挠”的意思。 《墨子·经下》中记载:“贞(负)而不挠,说在胜。”(译文: 物体负重能够不倾斜,是因为可以胜任重。)这里的“挠” 解释为倾斜。接着教师可引入成语“不屈不挠”,其中 “屈”是屈服的意思,“挠”是弯曲的意思,不屈不挠比喻 在压力和困难面前不屈服,表现十分顽强。 显然,我们 研究弯曲变形时,对于变形程度就用挠度来描述,这样 运用成语进行类比材料的变形可以使学生更容易理解 挠度的概念并记忆深刻。成语中的“屈”可以与前面讲 解过的屈服强度概念联系起来,不屈不挠也就是材料 的强度与刚度都要满足要求。只有材料的强度和刚度 都足够时,构件才是安全的。据此可进行引申,在实际 学习和生活中,学生应该具有不屈不挠的精神。古往今来,将才良相大都经历过艰苦环境的磨炼。孟子云:“天 将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体 肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所 不能。”[3]韩非子亦云:“宰相必起于州部,猛将必发于卒 伍。”[4]习近平总书记指出:“越是艰苦的环境,越能磨炼 干部的品质,考验干部的毅力。 ”[5]再如,在讲解材料的 各向异性概念时,教师可向学生指明,木材为各向异性 材料,木材的顺纹与横纹的力学性质不同,木材的横纹 抗压强度一般只有顺纹抗压强度的几分之一或十几分 之一。我国古代房屋建筑多采用木结构,斗拱是我国独 创的一种结构,如图 1 所示。在立柱和横梁之间设置斗 拱,可以增大横梁的受压面积,降低压应力的数值,使 横梁的强度得到改善。如此,通过在课程中介绍我国引 以为豪的成就,极大地增强了学生的民族自信心、自豪 感和爱国情怀。

在授课过程中,教师亦要提炼课程中蕴含的哲学 概念,以提高学生的哲学素养。在“工程力学”课程教 学中,教师要将一些专业概念转换为哲学概念,用哲 学思想指导课程教学,从而让学生掌握事物发展规律, 通晓天下道理,丰富学识,增长见识。例如,工程材料 分为脆性材料与塑性材料,一般脆性材料的破坏表现 为脆性断裂,塑性材料的破坏表现为塑性屈服,但是 同时教师也要向学生指明,在某些条件下,塑性材料 可能发生脆性断裂,脆性材料也可能发生塑性破坏。在 实际生活中,我们每个人的品质也具有不同的“材料 特性”,如怯懦具有脆性特性、坚毅具有塑性特性,但 是在某些情况下,怯懦的人却会表现出坚毅的品质, 而坚毅的人也会表现出怯懦的品质。 通过这样讲解, 学生可以明白一个哲学道理—“刚柔并济,取胜之 道”。在十九届中央纪委二次全会上,习近平总书记强 调让思想与制度“刚柔并济”,以确保全面从严治党砥 砺前行[6]。又如,在讲解金属材料的性质时,教材中以 低碳钢材料拉伸作为案例,基于此,教师通过实验可 让学生知道大多数金属材料的拉伸屈服极限与压缩 屈服极限近似相等。曲线在拉伸至超过初始屈服极限 进入弹塑性区后便开始卸载并进行反向加载将拉伸 变为压缩,此时首先出现压缩的弹性变形,然后产生 塑性变形,而压缩时的屈服极限与金属材料的初始压 缩屈服极限相比将有所降低,压缩应力应变曲线比通 常的压缩试验曲线屈服得更早,即出现了由于拉伸时 的强化影响到压缩时的弱化现象。概言之,得到的同 时一定会失去,并且得到的越多,失去的亦越多,这就 是平衡的规律。 由此,学生会明白“失之东隅,收之桑 榆”“塞翁失马,焉知非福”的道理,人在前进的道路上 不可能一直一帆风顺,不论逆境还是顺境都要用平常 心对待。再如,在讲解应变强化概念时,教师可向学生 介绍材料加载进入弹塑性阶段后发生塑性变形,然后 逐渐减小载荷,卸载后再加载屈服点、硬度提高,在这 个过程中材料的弹性模量不会发生改变,材料的塑性和 延伸率却有所降低的现象,金属的这个现象称为冷作硬 化。金属的冷作硬化是强化金属材料的一种重要工艺方 法,是工件能够成形的重要因素[7-10]。在现实生活中,这 种现象包含着积极的哲学内涵。古代哲学家老子提出 “进道若退”,“退”是一种手段,是为了“退中求胜”,所 谓“以屈求伸”“以退为进”“将欲取之,必先为之”都是 在说这个哲学道理。教师将哲学思想融入专业课程,可 以使学生掌握事物发展规律,提高学生的哲学素养[11]。

在“工程力学”课程中这样的例子有很多,需要教 师在授课和科学研究过程中不断挖掘并将其自然地 融入教学各个环节。但这并非是简单地在原来的课程 体系中生硬地加入德育内容,而是把价值引领要素及 内涵巧妙地融合在原来的课堂教学中,真正做到课程 与思政同向同行,将显性教育和隐性教育相统一[12]。

(三)互动反债阶段

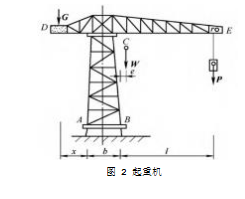

“工程力学”课程的互动反馈阶段以互动为主。教 师对上阶段讲解的知识提出相关问题,再由学生进行 举一反三,如教师在讲解何为各向异性材料后,可提 问学生是否可以列举出实际生活中常见的其他各向 异性材料。另外,学生也可以对“工程力学”教学中涉 及的许多工程实际问题展开讨论。如图 2所示,在有 关于力的平衡章节中,课本提出了计算起重机满载和 空载不翻倒的平衡载重问题和起重机的吊绳承载能 力问题,教师在讲授完理论计算后可以通过起重机的 相关事故案例在课堂上与学生进行互动讨论。通过对 案例的深入了解,学生对起重机事故的频发倍感震 惊,同时也积极思考事故发生的原因,极大地活跃了 课堂氛围。例如,有关吊绳承载能力问题的吊丝绳断 裂事故案例:2021 年,某工业园内,汽车吊在进行起重 作业时,一工人站在集装箱上,因钢丝绳断裂(残留已 断裂的钢丝绳如图 3所示)导致其坠落。又如,有关吊 车平衡载重问题的吊车翻车事故的两个案例。案例 1: 某风电施工现场,主吊在吊装风机第一段塔筒过程中 发生主吊翻车事故,履带吊侧翻大臂(履带吊侧翻大 臂折断如图 4所示)从天而降,风机组完全报废,事故 损失预估损失或可达千万。案例 2:2020年,某开发区 塔式起重机在安装过程中失稳发生倒塌事故,造成直 接经济损失 900多万元。教师以理论知识与案例分析 相结合的方式与学生进行互动反馈,可以提高学生的 学习兴趣,强化学生的工程伦理教育,培养他们的工 程伦理意识、责任感与精益求精的大国工匠精神,激 发学生科技报国的家国情怀和使命担当[13]。

( 四)课程总结与布置课后作业阶段

在“工程力学”课程每堂课的最后部分,教师要 对所讲授的课程内容进行总结,并布置课后作业。 课后作业一般包括三部分内容 。首先,让学生复习 并完成“工程力学”课程的专业作业 。其次,为学生 布置力学知识拓展作业 。例如,在解决连接件问题 时,学生需在课后利用互联网或在图书馆查阅与连 接件有关的生活或工程案例,了解我国首创的榫卵 联接和建于宋代的福建泉州万安桥所采用的与课程 相关的“筏形基础”联接问题;在学习各向异性材料 时,学生又需了解采用了斗拱造型特色的上海世博 会中国国家馆,这样通过查阅资料,其可以了解到 建筑中蕴含许多中国文化元素、科技元素与哲学思 想,其将中国人的智慧展现得淋漓尽致。如图 5 所 示,上海世博会中国国家馆的四面也皆覆以叠篆文 字,文字内容分别是东、南、西、北及二十四节气,这 不仅可以体现出中国的传统文化,且建筑自身也充 分融合了“天人合一”“和谐共生”等 中国哲学思 想,可在无形之中加强对学生的中华优秀传统文化 教育。 最后,引导学生提前预习下节课课程内容,并 鼓励学生自主总结力学在生活与现代科技中的应用。在结束后,教师要为学生布置运用所学力学知识解释生活或工程问题的相关作业,学生科自选课题,并提交报告。

三、结语

“工程力学”课程是理工类院校的一 门重要专业 基础课程,课程体系要求教师在学生掌握专业知识的 基础之上培养学生的实践创新性和工程教育通识 性,同时还要在课程中引入思政教育,发挥课程的育 人作用,这在提高高校工科人才培养质量中具有重要 意义。根据“工程力学”的授课内容与授课特点,教师 应以“工程力学”为课程思政建设为基本载体,并结 合实际案例将德育有机地融入课程教学,让学生掌握 事物的科学发展规律,丰富学识,增长见识,塑造品 格,努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设 者和接班人。

参考文献:

[1] 张仁明.墨经辞典[M].贵阳:贵州人民出版社,2010.

[2] 习近平.在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次 院士大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2018.

[3] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[4]《韩非子》校注组.韩非子校注[M].南京:凤凰出版社,2009.

[5] 越是艰苦环境,越能磨炼干部品质[N].浙江日报,2006-09-13(1). [6] 习近平在十九届中央纪委二次全会上发表重要讲话强调 全面 贯彻落实党的十九大精神 以永远在路上的执着把从严治党引向 深入[EB/OL].(2018-01-11)[2022-05-14].http://news.cctv.com/2018/ 01/11/ARTIZBJM23wAQqU3anZofSTk180111.shtml.

[7] 纪炳炎,周康年.工程力学[M].4版.北京:高等教育出版社,2016. [8] 老亮.中国古代材料力学史[M].北京:国防科技大学出版社,1991. [9] 武际可.力学史[M].重庆:重庆出版社,2001.

[10] 张少实,王春香.新编材料力学[M].北京:机械工业出版社,2017. [11] 武际可,隋允康.力学史与方法论论文集[M].北京:北京林业大学 出版社,2003.

[12] 姜振寰.科学技术哲学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2001. [13] 刘铁军.“逆向教学法”在力学类基础课程教学中的应用[J].教 育现代化,2019.6(70):75-76.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/57905.html