SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了促进大学生全面发展,文章首先对文献进行了综述,然后调研了大学生心理健康教育现状,接着 分析了大学生心理健康教育存在的问题,最后提出了大学生心理健康教育的对策。

关键词:心理健康教育,创新机制,大学生

近年来,大学生心理问题时有发生,故其心理健 康教育问题日益成为全社会关注的重要话题 。2017 年 6 月,为加强高校健康教育,教育部印发了《普通 高等学校健康教育指导纲要》,旨在促进学生身心健 康 。2018 年 7 月,中共教育部党组出台了《高等学校 学生心理健康教育指导纲要》,明确提出大学生心理 健康教育是促进其身心健康 、提高其心理素质的重 要手段, 是高校人才培养体系中十分重要的内容, 要求各级高校各级部门要进一步健全心理危机预防 机制,并建立快速反应机制,完善大学生心理危机干 预工作预案,及时跟踪并掌握大学生心理情况,还要 对存在心理危机的学生进行及时的干预 。2020 年 9 月,国家卫健委在《探索抑郁症防治特色服务工作方 案》中特意强调,要把抑郁症筛查纳入高校学生健康 体检内容,并将大学生列入心理健康问题四大重点防 治群体。因此,及时跟踪了解大学生的心理健康状况, 对其开展有针对性的心理健康教育,对于及时解决大 学生的各种心理问题,培育大学生理性平和、积极向 上、自尊自信的健康心态,促进大学生科学文化素质、 思想道德修养与心理健康素质协调发展均具有十分 重要的参考价值。

一、文献综述

学界对大学生心理健康教育的关注由来已久,并 就如何加强大学生心理健康教育提出了一系列较有 成效的对策和建议。郑月霞[1]认为,大学生心理健康教 育的重点是要培养大学生的自主意识,让他们能积极 地面对生活、学业上的挑战,并要督促大学生积极投 身社会实践和日常的身体锻炼,以保持良好的身体素 质和心理素质,进而避免心理问题的发生。吴迪、鲍荣 娟、孔德丰[2]对大学生心理问题的成因进行了分析,认为造成大学生心理问题的因素主要有学业负担重、人 际交往困难、就业压力大等造成的心理波动。庞捷敏[3] 指出, 大学生心理健康教育要注重教育的科学性,要 有烟火气,突出人文主义关怀 。杨欢[4]认为,大学生心 理健康教育的关键是要建立大学生心理评测与档案, 对其心理问题加以提前预防,同时要加强大学生心理 健康教育的组织机制建设,以适应大学生不断变化的 心理健康需求 。李欣璀[5]通过对 139 篇大学生心理健 康教育方面的文献进行研究后发现,当代大学生的心 理受网络影响较严重,如何加强网络环境下大学生心 理健康教育已经成为全社会必须密切关注的问题 。李 子默[6]基于积极心理学视角,对我国大学生心理健康 教育的路径进行了探索,认为创新大学生心理健康教 育需树立科学的心理健康教育目标,构建和谐的心理 健康教育主客体关系, 并探索建立完善的保障机制, 以充分发挥心理健康教育的作用。杜珍琳、刘胜通[7]对 我国大学生面临心理问题时选择的求助方式进行了 研究,认为影响大学生心理求助的因素主要有个性心 理、外部环境、人口统计学等因素,故大学生心理健康 教育过程中要注重加强对特殊群体的关注、加强心理 健康服务宣传,并提高全社会对大学生心理健康问题 的重视程度 。从上述文献可知,大学生心理健康教育 方面的研究目前仍主要侧重于宏观领域,对大学生群 体的调研仍不太深入, 提出的对策针对性仍存在不 足,研究的系统性也有待进一步增强。

二、大学生心理健康教育现状调研

为深入了解大学生心理健康现状,以便进一步提 升心理健康教育的成效,课题组在和部分高校分管学 生心理健康问题的辅导员进行深入沟通的基础上,通 过所在学校学生的推荐,对全国不同地区不同层次的50 所高校 300 名来自不同年级、不同学院、不同专业 的学生进行了问卷调研和访谈,调研和访谈内容涉及 学生家庭状况、主要心理问题、愿意选择的求助方式 和对心理健康教育的满意程度等方面,收回有效问卷295 份,回收率为 98.3%。

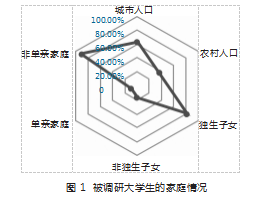

(一)大学生家庭情况分布

从被调研学生的实际情况来看,城市生源学生占 比为 62.90%,农村生源学生占比为 37.10%;独生子女 占比为 82.71%,非独生子女占比为 17.29%;单亲家庭 学生占比为 9.40%,非单亲家庭学生占比为 90.60%。 具体情况如图 1 所示。

调研结果表明,大学生心理健康状况和家庭结构 存在较大的关系 。城市家庭与农村家庭之间、独生子 女与非独生子女之间、单亲家庭与非单亲家庭之间均 存在较大的差异,不同的家庭情况导致大学生形成了 不同的性格和个性,也带来了不同的心理健康问题。

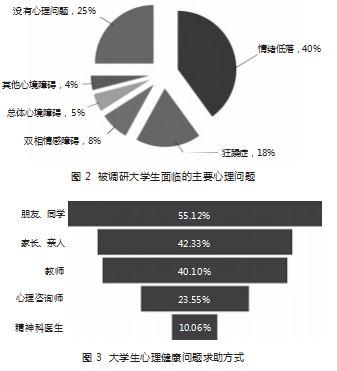

(二)大学生常见心理问题

当前,大学生心理问题主要表现为躁狂症、双向 情感障碍、总体心境障碍及其他心境障碍等 。其中, 近 40%的受访大学生认为自己经常会莫名的情绪低 落,18%的受访大学生认为自己受躁狂症影响,8%的 受访大学生认为自己存在双相情感障碍,5%的受访 大学生认为 自己存在总体心境障碍,4%的受访大学 生认为 自 己存在其他心境障碍,只有 25%的受访大 学生认为自己完全没有任何心理问题 。具体情况如 图 2 所示。

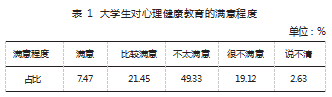

(三)大学生心理健康问题求助方式

调研结果表明,当遇到不同程度的心理问题时,有 42%的受访大学生表示会选择自我封闭方式,慢慢自 我消解,有 58%的受访大学生则表示愿意选择各种方 式求助。在愿意求助的大学生中,有一半以上的大学生 表示愿意向朋友、同学求助,占比为 55.12%,其次是向家长、亲人求助,占比为 42.33%;愿意求助教师的学生 占比为 40.10%;有 23.55%的学生表示会求助心理咨询 师,有 10.06%的学生愿意求助精神科医生 。具体情况 如图3 所示。

调研结果表明,学校和班级氛围的好坏、学校与 家的距离远近 、家长和学校对于心理健康教育的认 识也在很大程度上会对学生的心理健康造成影响, 并在很大程度上影响其求助方式的选择 。家庭条件 相对一般的学生性格通常较内向, 不太愿意与他人 分享自己的心理困惑, 会选择自己消化或与父母沟 通,而社交广泛、外向型的学生更愿意与朋友、同学、 教师沟通心理问题 。因为学校心理健康教育不到位, 大学生对自身心理问题认识不足, 或者将心理问题 等同于精神问题,害怕被社会和同学疏远,所以遇到 心理问题时很少主动与专业的心理咨询师沟通,也 很少主动寻求精神科医生的帮助 。长此以往,心理问 题得不到疏导和治疗, 大学生会在心理问题的泥潭 里越陷越深,最终不利于其职业发展。

(四)大学生对心理健康教育的满意程度

调研结果表明,绝大部分大学生对当前学校开展 的心理健康教育工作不太满意 。其中,选择不太满意 的学生人数最多,占比达到了 49.33%,选择很不满意 的学生占比为 19.12%,还有 2.63%的学生认为说不清 楚,选择比较满意和满意的学生占比分别为 21.45%和7.47%, 这说明当前我国各高校的大学生心理健康教 育总体仍处于较初级的阶段, 还有较大的提升空间。 具体情况如表 1 所示。

三、大学生心理健康教育存在的问题

受访大学生对心理健康教育现状的满意度之所 以不高,主要是因为大学心理健康教育仍存在课程体 系不完善、教育形式单调、教育主体单一等问题。

(一) 心理健康课程体系不完善,指导性不强

目前,各高校心理健康课程主要以教师讲授心理 健康相关的知识性内容为主, 课程设置相对单一,内 容陈旧单调,通常是由任课教师在课堂上向学生简单 “灌输”心理健康方面的知识,而不太重视对大学生文 化素养、人文精神的陶冶,且缺乏鲜活的实际案例教 学,体验互动为主的小班化教学模式不常用,师生间 深度交流不多,导致课堂吸引力不足、学习效果不佳、 理论渗透性不强等现象较普遍 。 同时,心理健康教育 在线学习资源质量良莠不齐,学生很难找到适合自己 的相关课程,以获得有针对性的指导。

(二) 心理健康教育形式单调,实际效果不佳

各高校均会对新生进行心理健康测试,并安排心 理咨询教师根据学生心理健康测试的结果对其进行 基础的心理健康知识普及,这种心理健康教育形式较 为单一,仅局限于通过知识讲解的方式为学生提供一 些学习心理辅导 。同时,由于平时缺乏沟通交流,心理 咨询教师与学生间没有建立起基本的信任,使得大学 生很难敞开心扉,通常会采取消极应付的方式,最终 导致心理健康教育效果不佳。

(三) 心理健康教育主体单一,未能形成多方合力

大学生心理健康教育是一项专业性、系统性很强 的工作,需依靠各方力量,才能形成教育合力 。而当 前各高校大学生心理健康教育的主体主要是辅导 员, 其通常需要承担不同年级和不同班级的学生工 作,工作内容琐碎,很难有时间和精力对出现心理问 题的学生进行持续深入的个性化心理健康教育,且 担任心理咨询师角色的辅导员大都是经过临时培训 后上岗,虽获取了心理咨询方面的相关资质证书,但未接受过教育心理学、临床心理学、辅导心理学等方 面的系统训练,缺乏心理咨询方面的实际从业经验, 专业水平明显不足, 因此难以满足大学生心理健康 教育需求[8]。

四、大学生心理健康教育的对策

(一)优化大学生心理健康教育课程体系

1.充分发挥显性课程的教育功能。显性课程是按 照培养计划进入学生课程表中的必修和选修课程 。 学校要逐步建立起以公共必修课程为核心,以多样 化的选修课程为补充的大学生心理健康教育课程体 系 。必修课程应具有侧重性,要根据不同阶段大学生 面临的主要心理问题来开设,大一 时应着重向大学生 传授心理健康方面的基础知识,使学生了解和掌握人 际关系处理原则,从而帮助其更好融入大学生活;大 二、大三时要侧重于学业压力疏导,帮助学生明确学 习方向和学习目标,解决其学业方面的困惑;大四时 则要着重强化就业和择业心理健康教育, 帮助学生 缓解就业压力 。选修课程应围绕大学生心理健康教 育的不同主题来开设,建议面向全校学生开设健康心 理学、心理疗法与个人成长、心理学与大学生活、大 学生心理成长团体训练等以体验互动为主的选修课 程,以提高大学生学习心理健康知识的积极性和主 动性,从而帮助大学生更加全面地掌握心理健康知 识,了解和掌握自我调适的方法。

2.充分发挥隐性课程的教育功能。隐性课程主要 指有助于促进大学生心理健康教育的专业课程及各 种校园活动 。具体而言,各专业课程中蕴含着不少适 用于心理辅导的素材,对此,专业教师要对照认识自 我、学会学习、人际交往、情绪调适等方面挖掘有利 于引导学生心理健康发展的内容, 适时地进行延伸 介绍,以发挥专业课程中的隐性教育功能 。另外,学 校也要有组织有计划地开展各种与心理健康这一主 题相关的校园文化活动,如组织“感恩生活、体验幸 福”照片宣传展、“与阳光做伴、和健康同行”舞台剧 等活动,以营造积极、健康、向上的校园文化氛围,通 过潜移默化的方式让学生获得良好的心理体验,形 成良好的心理品质。

(二)创新大学生心理健康教育形式

1.进 一步创新课堂教学形式 。除传统的讲授方式 外, 教师要结合学生的学习情况灵活使用角色扮演、 团体活动、影视点评、案例分析等多样化教学方式,增 强心理健康教育课堂的体验性 、互动性和启发性,让接受教育的大学生在真实体验中产生共鸣 、激发同 感、形成共识 。同时,教师要进一步发挥心理健康教育 第二课堂的作用,精心设计课堂内容,创新课堂教学 形式,增强第二课堂的专业性、互动性和趣味性,吸引 更多学生主动参与到心理健康教育第二课堂中[9]。

2.进 一步拓展心理健康教育途径 。建议加大心理 健康教育、职业生涯规划、创新创业教育等方面资源 的整合力度,打造开放式、立体式心理健康教育新平 台 。学校可以利用广播、报刊、宣传栏、新媒体等多种 媒介,积极开展大学生心理健康教育宣传活动,不断 拓展心理健康教育新途径 。 同时,学校可以建立心理 健康专题网站,并充分开发利用微信公众号、QQ 平台 等网上教育资源,扩大心理健康教育的辐射面。

3.促进心理健康教育与班团组织建设的融合 。学 校要充分发挥班级、团支部、学生党支部在学生心理 健康教育中的功能 。要将心理健康教育有效融入班 级、团支部、学生党支部建设过程中,通过思想政治引 领,开展各种有意义的班团活动,打造优秀班级、优秀 团支部和优秀学生党组织,进而让大学生在优秀的团 队中潜移默化地养成良好的行为习惯和生活习惯,培 育起积极的世界观、人生观、价值观,进而提高心理健 康水平。

(三)发挥心理健康教育各方合力

只有学校、家庭和社会各方共同努力,才能形成 大学生心理健康教育合力 。具体而言,应着力提升学 校心理咨询师的专业技能, 充分发挥同辈的辅导功 能,并充分发挥家庭的教育功能。

1.提升学校心理咨询师的专业技能 。学校可安排 多个辅导员担任专职心理咨询师,定期组织其学习心 理健康教育方面的系统专业知识,并鼓励其利用寒暑 假到心理诊所短期挂职锻炼,以提高心理健康教育专 业技能,从而更好地对大学生开展心理健康教育[10]。在 此基础上,学校可通过邀请心理教育专家举办专题讲 座的方式,为担任专职心理咨询师的辅导员拓展学习 普通心理学、发展心理学、社会心理学等知识提供指 导,同时专职心理咨询师进行挂职锻炼的心理诊所要 督导其学习如何建立与维持咨访关系, 如何进行评 估、鉴别诊断、实施干预等相关专业技能。

2.发挥同辈辅导功能。学校要充分发挥大学生在 心理健康教育中的主体作用,并加大对大学生心理 协会的支持力度,指导其按章程组织开展心理健康方面的宣传教育工作,同时还要发挥班集体建设在大学 生心理健康教育中的重要作用,切实发挥班级心理委 员的作用,定期开展心理健康教育主题班会和各种形 式的成长性心理咨询小组活动,帮助学生在团体活动 中探索自我、认识自我,提高人际交往能力,释放心理压力。

3.发挥家庭的教育功能 。高效的家校沟通可以让 学校更好地发现学生心理健康方面的潜在问题,也能 让家长及时了解和掌握学生在校的心理状态,进而有 利于家校共同帮助学生及时解决心理问题,避免严重 心理危机的产生 。具体而言,学校可利用新生开学报 到的机会,通过建立家长微信群、向家长发放心理健 康教育告知书等方式,增强家长对大学生心理健康教 育的重视程度,从而搭建起家校共育的桥梁。

五、结语

大学生心理健康教育关乎国家和民族的未来。各 高校要将大学生心理健康教育当成思想政治教育工 作中一项十分重要的内容来抓,不断创新大学生心理 健康教育途径和方式,切实提升大学生心理健康教育 成效,及时防控大学生心理危机,将大学生培养成理 想信念坚定、道德人格完善、心理素质过硬的社会主 义建设者和接班人。

参考文献:

[1] 郑月霞.新时代大学生积极社会心态培育路径研究[D].桂林:广 西师范大学,2021.

[2] 吴迪,鲍荣娟,孔德丰.大学生心理健康教育教学模式的探索[J]. 办公室业务,2022(14):74-76.

[3] 庞捷敏.大学生心理健康教育课程思政建设的“站位”与“作为”[J]. 甘肃教育研究,2022(7):130-133.

[4] 杨欢.构建大学生心理健康教育模式的理论探讨[J].黑龙江教师 发展学院学报,2022.41(8):98-100.

[5] 李欣璀.近五年大学生网络心理健康教育的研究综述[J].才智, 2022(30):138-141.

[6] 李子默.基于积极心理学视角的大学生心理健康教育创新路径 研究[J].成才之路,2022(27):5-8.

[7] 杜珍琳,刘胜通.大学生专业心理求助特点探究及启示[J].科教文 汇,2022(18):49-53.

[8] 马士龙,郭兰春蕾.高等院校大学生心理危机干预工作研究[J]. 山 西青年,2022(17):181-183.

[9] 杨美玲.大学生心理危机干预工作探析:以一则癔症学生的干预 工作案例分析为例[J].黑龙江教育学院学报,2011.30(11):105-106.

[10] 李香云,曹丽莎.高校辅导员“思政+心理”工作实施路径探索[J]. 北京教育(德育),2022(增刊 1):148-150.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/54326.html