SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先分析了计算机绘图课程教学现状,然后从线上线下双模块教学模式、“赛教融合”教学改革两 个方面入手,介绍了计算机绘图课程教学改革流程,最后论述了计算机绘图课程教学改革成果。

关键词:计算机绘图课程,双模块教学,赛教融合

计算机绘图是工科机械类专业一 门非常重要的 课程,旨在培养学生的实践操作和可持续发展的综合 能力。计算机绘图是利用计算机高速而精确的计算能 力、大容量存储和较强的数据处理能力,并充分发挥 设计者的创造能力,精确、灵活、快速地表达设计思想 的一种先进技术[1] 。教师引导学生掌握计算机绘图的 方法,并突破定向思维,可培养学生工程应用和实践 创新能力,提高学生的创新意识和解决工程实际问题 的能力, 使其充分储备创新设计的基本理论知识,进 而能完成机械类产品的创新设计[2]。

计算机绘图课程是在学生学习完机械制图、工程 制图和画法几何等专业基础课后开设的一 门课程,是 学生实现工程图纸设计与绘制的基础,在相关专业课 程体系中占有重要的地位[3 -4] 。随着计算机绘图课程 的引入, 传统的机械绘图方式实现了创造性的改革。 传统的机械绘图方式为尺规绘图,即利用图板、丁字 尺、三角尺和量角器等绘图工具完成工程图的绘制[5], 此绘图方式的缺点是耗时长、效率低、不易修改与复 制,不利于支撑制造业的快速发展 。而计算机绘图课 程将机械制图与 AutoCAD 软件相融合, 充分发挥了 AutoCAD 便捷、灵活、交互性强的特点[6 -7],不仅可进 行图纸绘制, 还可与多种软件相结合进行图块管理、 机械模型创建、机械零件加工等[8] 。因此,学生只有掌 握计算机绘图相关知识,才能满足制造业对人才的基 本要求 。 同时,计算机绘图课程的开设,推动了 Au- toCAD 在机械领域的应用,也在一定程度上推动了机 械制造业的发展[9- 10]。

基于此,在计算机绘图课程教学中采用线上线下 双模块教学、阶段性主题活动、赛教融合等基于“理实 一体化”理念的改革举措,可实现真正意义上理论知 识与实践操作的结合,进而将学生培养成满足社会发展需要的应用型人才。

一、计算机绘图课程教学现状

在计算机绘图课程教学过程中, 高校通常采用 “理论讲授+实践操作”或“理实一体化”的教学模式。 教师采用“理论讲授+实践操作”方式进行教学时,大 多数情况下理论占时较多或理论与实践操作各占 50%,该方式虽能将理论知识点讲解清楚,但与上机绘 图分离, 导致计算机绘图课程教学易产生以下弊端。 第一,教师在课堂上以讲授为主,导致学生对知识点 的吸收比较“被动”。学生与教师之间互动少,导致学 生没有提出疑问与想法的时间与渠道,对知识点的延 伸和探究更无从谈起,而对于教师而言,课上没有学 生积极的响应反馈,会影响其授课状态,也不能充分 掌握学生对知识点的接受情况 。第二,在学习动力方 面,学生本身对软件方面的科目比较迷茫,对计算机 绘图课程的重要性也没有准确的认识,且部分学生动 手能力较为欠缺,对课程的兴趣可能会随着课程难度 的逐渐增加而降低,并不能紧跟教师授课步伐,进而 出现人在教室而心神不在的现象,或者是对于课程知 识点的接受率越来越低, 即学生一旦产生厌学情绪, 就会导致学习态度不端正、学习 目标不明确 。第三,考 核方式采用“平时成绩+期末成绩”的构成方式 。具体 而言,平时成绩考查的方式比较单一,只是让学生完 成一些简单的任务,不能达到推动学生自主学习的目 的;最终考核无明确目标,导致部分学生抱有及格即 可的态度;对于课后作业,部分学生持急于完成交差 应付的态度,绘制的工程图不规范、完成度不高、细节 把握不够精准 。这些问题的存在会让学生养成不严谨 的绘图习惯,这与工程图严谨、精益求精的特点是背 道而驰的,也激发不出学生在这门课程中的潜力 。概 言之,该方式不能真正反映出教学效果,也不能让教师真实了解到学生对知识点的掌握情况,进而导致教 师与学生之间“教与学”的关系陷入瓶颈。

“理实一体化”是指教师在讲授理论的同时进行实 践操作示范,将理论无缝对接式地应用于实践,将理论 与实践有机地融合在一起, 如此可使学生深刻体会到 “为之所学,固在践履”,提高学生对计算机绘图这门课 程学习的积极性,真正实现“致知于行”,这样在提高学 生实践动手操作能力的同时, 可让学生将所学理论加 以巩固,使两者“互利共生”,但同时“理实一体化”实行 范围不广,并没有充分地落实到课程教学当中。

二、计算机绘图课程教学改革流程

太原工业学院(以下简称“学院”)计算机绘图课 程 的 教 学 目 标 如 下:①培养学生熟练运用计算机 AutoCAD 绘图软件快速、准确绘制零部件二维三维 工程图的能力;②培养学生运用软件表达自己设计 构思和完善设计方案的创新意识和能力;③培养学 生对复杂工程问题进行独立分析 、计算 、设计的能 力;④培养学生解决实际工程实践问题的意识和能 力 。基于此,计算机绘图课程应借助超星学习通教学 平台,采用线上线下双模块教学模式对传统教学模 式进行改革。下面笔者将具体介绍“理实一体化”改 革实施的详细流程,以期为同行提供借鉴。

(一)线上线下双模块教学模式

1.线上资源建设和课前预习。第一,建设丰富的线 上教学资源。在线免费资源有很多,本课程主要选用中 国大学 MOOC 官网的西安电子科技大学的国家精品 课程“工程制图与计算机绘图”[11] 。教师结合教学大纲 和计划对计算机绘图课程进行梳理,借助 MOOC 资源、 互联网渠道收集与课程相关的资料, 将其吸收进线上 资源,充实计算机绘图课程的课件、教案、共享视频、实 例讲解等,并上传到学习通课程对应章节的资料库,以 尽可能丰富完善学习资源,满足学生在线学习需求。线 上建立的课件图文结合、层次分明,可迅速吸引学生的 注意力 。教案明确了每个课时的教学重点、教学内容、教学方法,以及各知识点的课时分配 。同时,资料中含 有课程实例的应用拓展部分。

第二,通过以上课程资源,学生可自行开展课前 预习 。开课前 30 分钟,教师发布线上公告,包括此次 课的学习目标、学习任务、课后作业等,通知学生在学 习通中按时签到,积极完成课前学习任务 。线上资源 课前所做的铺垫,为线下课堂强化实践操作创造了条 件,有助于更高效率地利用课上时间。

2. 强化线下实践教学。线下实践教学开始前,教师 可借助学习通中统计出的反映学生对线上资源利用 情况的具体数据对课堂节奏进行调整,并适当调整教 学目标,合理设计实践教学环节。课上,教师利用实例 法引导学生应用,让学生动手实践,以掌握相应的操 作技能,即教师根据当节课需要掌握的绘图指令,选择 与之契合的实例,如圆指令可结合奥运五环、花朵、雨 伞等实物,指导学生操作练习。值得注意的是,教师应 针对全体学生,选取难度适中的实例,同时对于兴趣 浓厚和实操能力强的学生,应设置拔高的拓展型实例, 以便实现理论知识点的深度衍生与拓展应用。在这一 过程中,教师要预留 15 分钟左右的时间与学生进行互 动,为学生答疑解惑,从而调动课堂氛围,激发学生的 学习积极性,提高学生的课堂参与度 。之后为了进一 步增加学生操作的熟练度,教师可利用练习法、测试法 组织相关的实践教学环节 。如图 1 所示,讲授第三章 3.1 直线、样条曲线、多边形、图案填充等命令时,教师 可结合实物“橙色旗帜”的绘制这一实例引导学生动 手实践。学生在绘制时,旗杆用 L 指令(直线指令),旗 面用 spl 指令(样条曲线拟合指令),颜色用 h 指令(图 案填充指令) 。期间,教师可一边讲解如何运用 L、spl、h 指令,一边在 AutoCAD 界面上为学生进行实操演示, 或者直接播放提前录制的旗帜绘制视频,以此指导学 生,使学生能够掌握操作方法。最后教师要再留出一些 时间,让学生自主练习,加深印象,以提升操作的熟练 度 。这样一来,线下实践教学就达到了预期目的。

3.课后教学反思与改进 。如图 2 所示,超星学习 通可提供章节学习次数、签到率、课堂积分 、作业提 交等线上数据,教师要基于此进行课后反思、总结和 改进 。如果章节学习次数较少,教师应考虑资料是偏 于死板还是内容较难,不能吸引学生,进而对线上资 源进行相应调整, 便于学生接受; 如果签到率不理 想,可开展匿名问卷调查活动,询问学生对于计算机 绘图这门课程理想的授课模式, 为课程教学改进提供方向,同时及时调出未到课的学生名单,反映给班 主任,并了解具体原因,这对于学校教学纪律管理效 率和教学质量提高是很重要的 。另外,通过了解课堂 积分和作业情况,对于表现不佳的学生,教师可私下 与学生沟通并进行相应的辅导,使“教与学”渐入佳 境, 这能对教师教学能力的提升及良性循环教学模 式的产生起到促进作用, 进而有助于深入贯彻落实 “理实一体化”教学。

概言之,线上建设充实了“理论”,而线下训练强 化了“实践”,线上线下混合模式有效地推动了“理实 一体化”的应用与发展。

(二)“赛教融合”教学改革

1.重构教学体系,竞赛驱动教学。教师要引导学生 密切关注计算机绘图类竞赛,并积极参与,明确各项 赛事的侧重点。对此,教师可将竞赛引入教学,驱动教 学体系的重构 。首先,在建设计算机绘图课程线上资 源时,可专门设置竞赛栏,针对每一章节的重要知识 点,上传与之关联的竞赛视频、实例,以供学生参考和 学习 。其次,将竞赛考查内容分解成具体的计算机绘 图知识点,将其进行整理和修订,并分类穿插到计算 机绘图课程的教学大纲、授课计划、教案中 。 同时,在 日常教学中,将竞赛项目与课程重点知识点、学院重 点专业、机械机构、机器零部件相结合,让学生形成竞 赛与理论实践相融合的理念,从而将所学知识运用到 机械制作实践中 。另外,学院与系部要逐渐建立和完 善“赛教融合”机制,加快教学模式和专业建设改革的 步伐,以达到激发学生“自主实践、应用创作”的目的。

2.针对竞赛设置“多元化”主题任务 。为了促使学 生主动参与竞赛,计算机绘图课程教学计划对应设置了五次阶段性的主题任务,由学生课下完成,具体如 表 1 所示。

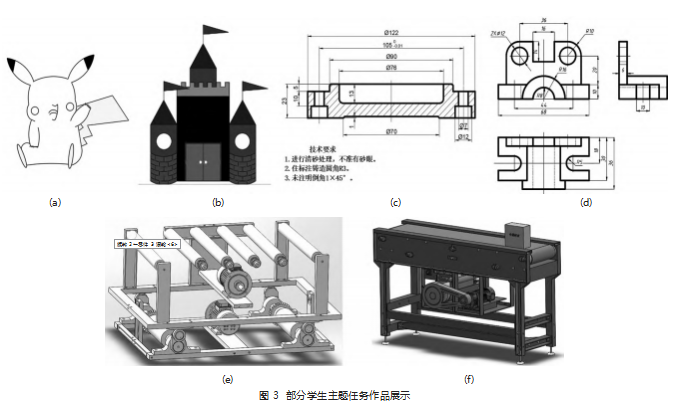

第一次主题任务:通过第一、二章初步让学生了 解和认识计算机绘图课程 。此次活动的重点如下:熟 悉 AutoCAD 的界面,明确绘图前在选项与草图中需要 进行的一些基础设置,如拾取框、十字光标、绘图背 景、对象捕捉、存储等相关设置,并掌握简单的绘图指 令,如点、直线、圆、定距等分、定数等分、图案填充。基 于以上要求,笔者组织学生开展了第一次主题任务,如图 3(a) (b) 所示,这是此次主题任务的优秀作品,由 此可见,学生对基础绘图指令运用自如、线条比例设 置合适、图案填充颜色搭配协调。通过此次任务,加快 了学生应用基础指令的步伐,为其后续绘制完整工程 图做好了铺垫。

第二次主题任务:重点学习第三章绘图指令,包 括平移、多段线、圆弧、创建与修改图层、设置线型等; 第四章修改命令,包括复制图形、镜像图形、阵列图 形、偏移图形、拉伸图形、修剪图形、延伸图形、圆角倒 角等;第五章创建文字与表格对象 。第二次主题任务 的难度明显升级,为基于绘图和修改指令绘制完整的 剖视工程图。如图 3(c) 所示,囊括了图框、图层、线型、 文字、表格、标注等重要知识点,为绘制完整的三视图 奠定了基础。

第三次主题任务:重点学习第六章计算面域与图 案填充、第七章管理外部的图块对象、第八章创建图 形的标注样式,此次任务的重点是考查学生在绘图过 程中对细节的把握,以及其能否运用绘制的三视图准 确表达对应的空间立体 。如图 3(d) 所示,学生紧扣上 述重点,绘制出了符合标准的三视图。具体而言,线型 设置严格按照国标要求,中心线长度适宜,三视图布 局居中,中英文字体符合国标要求,尺寸标注基准选 取正确且间距合理 。通过此次任务,很好地考查了学 生的读图与绘图能力,为下一步创建三维模型打下了 扎实的基础。

第四次主题任务:重点学习第九章使用三维绘图 环境、第十章创建三维机械模型,此次活动的重点是 培养学生建模的能力。这也是“高教杯”全国大学生先 进成图技术与产品信息建模创新大赛考查的重点项目之一 。如图 3(e) 所示,图中呈现的是新型物流专用 滚筒直角移栽机模型,其以电机作为辊式输送的动力 源,在辊子部分采用双联齿轮,通过链传动带动初始 的两个辊旋转,再由这两个辊带动其余辊运动,从而 实现辊式举升 。在此模型设计过程中,学生掌握了三 维实体的移动、旋转、镜像、对齐、加厚,为今后参与竞 赛中的“机械类建模”奠定了基础。

第五次主题任务:重点学习掌握第十一章渲染与 打印三维模型、第十二章设计常用机械模型,此次任 务的重点是考查学生自主设计方案是否合理、方案是 否可行、是否具有创意 。结合上述任务,如图 3(f) 所 示,此图为专用物流皮带输送机模型设计,其中包括 减速电机、传动滚筒、张紧装置、改向滚筒、托辊、托 板、链条、皮带等 。与第四次主题任务相比,此次任务实现了给三维模型赋予颜色和材质等辅助,使三维模 型能更真实地表达实物的外观和纹理。虽然任务难度 逐渐升级,但呈现的作品更直观、更立体。

五次主题任务围绕培养学生竞赛能力而开展,学 院、系部给予了大力支持,学生利用电脑、实验室和工 训中心进行创作。作品比拼采用汇报答辩的方式,让学 生从构思、设计、绘图、制作等方面介绍作品的创作过 程,锻炼了学生的表达沟通能力 。汇报时,学生可相互 探讨、相互学习、集思广益,形成“以赛促学”的氛围。如 此实现了学生实创能力“质”的提升,也达成了“授人以 鱼,不如授人以渔”的教学目的。竞赛不仅是对学生专 业知识、创新能力方面的考查,更是学校教育改革、教 学改革和教学成果的展示平台。“赛教融合”教学改革 促成了专业学术成果的积累,能使学生真正做到“学以 致用”,切切实实秉承落实了“理实一体化”理念。

三、计算机绘图课程教学改革成果

(一)计算机绘图课程考核成果

过程性考核的方式灵活多变,由考勤、随堂练习、 作业、竞赛、讨论等组成,教师在教学过程中可通过学 习通 APP 随时穿插讨论题、选择题、简单题、论述题、 填空题等,使计算机绘图“理实”结合得更紧密 。每个 学生对应的线上学习成绩由学习通进行统计,做到了 真正的公平公正。期末成绩考查也采用线上线下混合 的方式(线上学习通成绩占 30%、线下期末上机考试 占 70%) 。如此,结合线上考核方式的改革带动了学生 学习的主动性与积极性,学生期末考试的成绩也得到 了显著提升,进而对计算机绘图课程教学改革起到了 推动作用。

(二)基于主题任务的计算机绘图课程教学改革成果

授课方式与内容随着每次主题任务的不同而变 动 。结合完成该主题任务学生所需的能力,教师要配 置相辅相成的教学内容、教学重点,适时适量地进行 教学方式、教学内容的改革 。如组织成立计算机绘图 协会,提供课外绘图训练室,配置课桌、电脑、加工机 床、3D 打印机等设备,并结合每次的训练主题发放具 体任务 。培养学生绘图与读图的能力是基础,而随着 训练逐渐深入,可将绘制的三维模型转化成二维加工 图纸,利用实训配置的机床进行机械加工或 3D 打印, 从而综合提高学生的实践创新能力。五次阶段性主题 任务考核中,优秀学生作品不断涌现。在此过程中,学 生由运用简单指令绘制基础图形,逐渐发展为能绘制 完整的三视图,最后建立复杂的三维模型,如此使学 生的创作潜能得到了充分发挥。

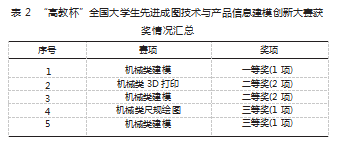

(三)基于机械制图类竞赛的计算机绘图课程教 学改革成果

一直以来,学院致力于鼓励师生参加各类竞技 比赛,在竞赛中与各大高校交流宝贵经验,进而推动 教学与作品制作 。比如,“高教杯”全国大学生先进成 图技术与产品信息建模创新大赛、全球大学生 Robo- Master 2022 机甲大师超级对抗赛、“挑战杯”全国大学 生课外学术科技作品竞赛、中国大学生工程实践与创 新能力大赛等比赛 。在师生共同创作与不懈努力之 下,经过层层选拔,学院师生在“高教杯”全国大学生 先进成图技术与产品信息建模创新大赛中取得了优 异成绩,共获得一 等奖 1 项 、二等奖 4 项 、三等奖 2 项,具体如表 2 所示。

四、结语

本文采用“理实一体化”相融合的授课方法,旨在 促使学生形成良好的专业综合能力 。具体采用线上线 下混合教学、下发阶段性主题任务、主题任务作品比拼、参与计算机绘图类竞赛的改革方式,使学生能够形成 发现并解决问题、自主提升创新工程的意识,以及实 践操作能力和团队协作的精神,很好地解决了目前本 课程教学过程中存在的问题,为培养应用型人才开辟了 一条新途径,并为其将来继续深造和奉献社会提供了 正确的导向。

参考文献:

[1] 李杰,王致杰,陈华江.机械制图[M].2 版.成都:电子科技大学出版 社,2020.

[2] 张翔,施火结,任金波.浅谈机械创新设计讨论课与“金课”建设[J]. 科教文汇(中旬刊),2021(2):90-92.

[3] 魏旭,王景阳,谢建荣.建筑 CAD 课程教学改革思考[J].实验室研 究与探索,2011.30(7):318-320.

[4] 朱玉万,卢传贤.画法几何及土木工程制图[M].5 版.北京:高等教 育出版社,2015.

[5] 于习法,部立康,王静.常用绘图工具的改革研究[J].工程图学学 报,2010(3):200-204.

[6] 邢智慧,商丽,王娜.基于工程训练竞赛的机械创新设计课程教学 改革[J].西部素质教育,2022.8(6):23-26.

[7] 张惠涛,喻红中,祝成峰. 中文版 AutoCAD 2016 机械制图实例教 程[M].北京:北京希望电子出版社,2019.

[8] REDDY E J,RANGADU V P.Development of knowledge based parametric CAD modeling system for spur gear:an approach[J].Alexan- dria Engineering Journal,2018.57(4):3139-3149.

[9] 章志兵,毛祥新,孔海骄,等.面向审核流程的船舶 CAD 系统建模 方法研究[J].哈尔滨工业大学学报,2019.51(11):138-143.

[10] 方明月,张振东.基于实践应用的计算机绘图课程改革研究[J]. 办公自动化,2022.27(13):30-32.36.

[11] 李坤苓.基于 AutoCAD 课程的线上线下混合教学实践[J].现代 信息科技,2021(5):198.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/54165.html