SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了提高地方高校茶学专业“生物技术”课程教学效率,文章首先阐述了地方高校茶学专业的特点,然 后分析了地方高校茶学专业“生物技术”课程考评现状,最后提出了应用型人才培养模式下地方高校茶学专 业“生物技术”课程考评改革路径。

关键词:考评,生物技术课程,茶学专业,地方高校,应用型人才培养模式

高校是为社会培养高素质人才的地方,它在国民教 育体系中起着举足轻重的作用[1] 。而满足地方社会经济 发展对高素质人才的需求, 是许多高校特别是地方高 校需要长期研究的一个课题[2] 。如何根据当地社会经济 发展需求,找准自身定位,充分发挥学科优势,加强专 业内涵建设,调整和优化培养模式,向社会输送适应时 代发展的各类人才, 是当前许多地方高校面临的机遇 和挑战[3]。

基于国际通用的分类准则,我国现有的高等教育人 才培养模式大致可分为三类,即研究型、应用型和职业 型[4] 。其中,应用型人才培养模式对于我国地方高校建 设具有重要的指导意义[5] 。应用型人才不仅要具有一定 的专业素养,能在自己专业领域的不同岗位上通过非 探索性的实践工作劳动为社会创造价值和财富, 还要 能做到理论联系实际, 通过自身的理论知识和应用实 践活动,满足大众需求,促进社会进步[6] 。 目前,我国的 社会人力资源呈现出应用型人才培养数量不足、质量 不高的现状[7] 。为了满足未来社会对应用型人才的需求, 一 些地方高校已逐步开启应用型人才培养模式的探 索,并将应用型人才培养模式作为 自身教育改革的重 点内容之一。

茶学是一 门符合我国国情的地方高校特色专业 。 地方高校茶学专业的建设,对于高级专业人才的培养、 地方茶文化的传承及当地特色产业链的强化都起着不 可忽视的作用 。而在人才培养模式相关的教育改革中, 优化课程考试及其评价制度具有非常重要的意义[8]。 目前,轻平时学习过程、重期末考试结果的传统课程考 评方式已经无法满足当代应用型人才培养模式的实践 性和应用性要求 。 同时,期末考试成绩占比过大,容易 导致学生只注重最后考试的结果而忽视平常学习过程中知识的积累,进而形成临考前集中突击复习仓促应考 的不良学习习惯 。另外,由于考评内容、方式单一,学生 容易在平时学习过程中忽略综合能力的提高,进而在以 后的学习工作中表现出知识基础积累不够、理论应用掌 握不牢、实践动手能力不足的缺陷,如此必将离应用型 人才的培养目标要求越来越远 。基于此,笔者拟通过阐 明地方高校茶学专业的特点及分析地方高校茶学专业 “生物技术”课程考评现状,从而对应用型人才培养模式 下地方高校茶学专业“生物技术”课程考评改革路径加 以论述。

一、地方高校茶学专业的特点

一直以来, 茶产业作为我国的特色经济产业长盛不 衰。茶叶早期是药食两用的材料,西汉之后演变成一种高 级饮料,而后才开始在大众之间逐渐普及,成为一种集消 暑、解渴、保健功能于一身的天然饮品[9]。茶学专业是我国 学科体系中农学学科下的特色专业之一,随着近 30 年的 迅速发展, 目前已经有 20 多所本科院校开设有茶学专 业, 另外还有一批高职院校也在陆续创办和发展茶学专 业[10]。对于地方高校来说,茶学既是一 门学科门类繁多的 综合性专业,同时也是一 门实践性很强的特色专业[11]。它 以单独的经济作物—— 茶树作为研究对象, 不仅要求学 生学习茶树的起源、分类、文化,还要求学生动手实操茶 树的育种栽培与病虫害的防治、茶保健功能研发与综合 利用、茶产品的开发与[销, 以及茶文化的宣传与推广 等,做到理论与实践的统一 。该专业涉及的范围广泛,既 包含传统的农学、生物学、食品学等范畴的内容,又包含 文学、艺术学、[销学、管理学等范畴的内容[12]。茶学专业 的培养目标不仅包括庞大完备的知识体系, 而且要求学 生能够独立运用科学原理进行茶叶生产及加工、完成高 附加值茶产品开发、实现茶叶的综合利用, 以及形成产业、融合开发等,以满足茶产业链技术发展的需求,推动 行业高质量发展 。近年来,随着现代生物技术、食品深加 工、智能装备应用等新技术的飞速发展,传统茶产业的 生产技术、工艺及设备已显得陈旧落后 。与国外发达的 茶叶生产国和茶叶利用国相比,我国茶叶综合利用程度 明显不足,特别是新型茶学科技人才亟待培养[13]。加强茶 学专业知识体系向理学、工学等学科进行更深层次的拓 展,培养包括应用型人才在内的多种类型的茶学科技人 才, 促进茶产业链逐渐与新兴科技和设备有机融合,是 现代茶学界、茶业界需要共同探讨研讨的一项课题[14]。因 此,适当调整茶学专业教学大纲及计划,丰富教学过程 的执行方式和课程考评体系,进而培养优秀的应用型人 才,对于保持地方高校茶学专业旺盛的生命力,适应现 代化茶产业的飞速变化具有重要意义。

二、地方高校茶学专业“ 生物技术”课程考评现状

课程考评是指通过考查学生课堂和课后的学习表 现、期末考试成绩及实践应用技能等方面,有机地将各 个方面的因素结合起来进行综合评价,给予学生比较客 观合理的成绩,且体现出人才培养模式的特色要求[15]。对 于地方高校茶学专业而言, 不同课程考试的具体内容、 方式和评分方法也不尽相同。“生物技术”课程是一 门针 对生物或农科类专业开设的专业基础课程,一般在大学 二年级下学期或三年级上学期进行授课 。其内容主要包 括基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程、蛋白质工程 5 大生物工程技术的原理、方法及其在不同行业领域当中 的应用[16] 。作为相关专业知识体系构建中的重要一环, “生物技术”课程是学生进行后续专业核心课程学习的 重要基础,在农、林、食品、医学和环境等专业领域具有 广泛的应用[17]。然而茶学专业的综合性较强,课程数量设 置得相对较多,其中“生物技术”课程在该专业中被定位 为一门概论课程,仅安排了32 个学时 。 由于课程的学时 少,不足以支持开设学时占比较大的生物大实验,因此目前该课程的考核方式为闭卷考试,无法F顾理论应用 及实验操作技能等方面,这与该课程的应用性特点存在 一定的矛盾 。这一矛盾及其体现在考评中的一些弊端, 大大弱化了课程考评对于考查学生学习效果和促进教 师改进教学的功能。

(一)考评目标功利化

教师在授课完成后进行考试, 是为了评估教学效 果,进而更好地完善以后的教学;学生学完课程参加考 试,则是为了检验学习效果,以便改进今后的学习方法。 但在当前地方高校茶学专业“生物技术”课程的教学 过程中,对部分教师来说,考试仅仅是学期课程完结的必备环节,考试完成意味着该门课程教学工作的完 成;对学生来说,参加考试并获取学分仅仅是为了毕 业或是其本身是参与评优的前提,甚至还有少数未能 按质保量完成课程学习的学生为了通过考试不惜铤而 走险 。显然,这种为考试而考试的做法与课程考评的最 初目的是背道而驰的。由于对专业要求和考评目标的认 识不足,因此通过课程考试评价,改进教师的教学方法 和学生的学习方法,进而提升课堂教学效果的目的往往 难以达到。

(二)考评内容死板

课上依照课本和课件进行“满堂灌”,考评内容完全 限定在课本之内,是少数高校教师一直存在的问题 。教 学过程应是一个启发学生思考的过程,若采用死板的教 学方式及考评内容,久而久之,必将挫伤学生思考的积极 性 。在当前地方高校茶学专业“生物技术”课程考评中, 由于考查的内容以记忆书本上的基础知识为主,因此无 法带动学生进一步学习新知识、思考新问题,这样一来也 就难以考查学生对相关领域知识理论及应用的掌握水 平 。当今时代发展日新月异, 教材内容的更新往往难以 跟上科学技术的发展,若教师未能结合行业发展动态,及 时更新自己的教学内容进行教书育人,将不利于激发学 生的学习热情。

(三)考评形式单调

多年以来,在传统思维的影响下,包括地方高校茶学 专业“生物技术”在内的我国许多高校课程考评模式大多 仅以死板的闭卷考试为主,其结果只能考查学生对基础 理论知识的识记情况,而忽视了培养学生利用知识原理 对实际问题进行主观辨析的能力,以致学生缺乏对基本 技能和知识理论进行灵活应用的能力 。学生的学习评价 往往仅凭期末的一次考试决定,而忽略了考评在平时学 习过程中的检验、反馈、促进作用,此类弊端最终也将阻 碍教与学之间的良性互动。

(四)考评制度陈旧

为了T求对所有学生的公平,目前的地方高校茶学 专业“生物技术”课程考评体系往往规定课程的期末考试 卷面成绩占总成绩的 80%, 平时成绩占总成绩的 20%。 这样的考试评价制度不仅不利于提高学生的积极性,而 且还忽视了他们在平时学习过程中的学习态度、课堂表 现、表达能力和协作精神等 。在此考评制度下,最终成绩 不仅不能真实反映学生的学习过程情况,还会使其形成 只关心期末考试成绩高低,不重视平时学习能力提升的 错误学习态度,进而使得应用型人才要求下的考评目标 难以实现。

三 、应用型人才培养模式下地方高校茶学专业“ 生 物技术”课程考评改革路径

应用型人才培养模式是科技发展进步到一定程度 后人类社会化分工不断细化的必然结果 。它要求教育者 在人才培养过程中将知识传承、能力培养和价值创造结 合起来,建立学科交叉融合的课程体系,建设校企优势 互补的双师型教学队伍,形成课内课外联合育人模式[18]。 为了适应时代的发展,提升高等教育质量,满足社会的 人才需求,包括地方高校在内的国内外多所高校都围绕 应用型人才培养模式相继在培养计划、课程设置和考试 评价等方面进行了革新[19-20] 。 由于课程考评在一定程度 上具有学习“指挥棒”的作用,能有效影响人才培养目标 的顺利实现,因此如何给学生设置考试是当前高校教研 教改的重要目标之一[21-22] 。基于此,针对地方高校茶学专 业“生物技术”课程考评中的一些弊端,笔者拟从以下四 个方面进行一定的改革尝试。

(一)明确考评目标

对于地方高校茶学专业“生物技术”课程来说,考评 对学习具有评价、选拔、促进等重要的导向作用 。要想充 分地发挥考评作用,提高教学效果,首先要确立正确、科 学的考评目标[23]。考评与教学两者是可以相互促进、相互 影响的 。教师应该认识到考评是教学过程的重要组成部 分,由考试反馈得到的学生信息,将有助于调整教学思 路和方法,从而更好地提高教学质量和效果 。学生也应 该明白考试不是目的,而是检验学习成效的手段,其可 以通过考试发现自己学习中存在的不足,进而找到今后 <力的方向。

(二)更新考评内容

应用型人才是地方高校茶学专业重要的培养目标 之一 。而“生物技术”课程作为生物或农科类专业的一 门 重要的学科基础课程,除了需要帮助学生完成知识体系 的构建,还应该强化学生对知识理论的应用,提升学生 的专业兴趣, 进而为学生学习后续课程打下良好的基 础 。因此,教师在考评过程中设置考试内容时,不能侧重于书本中的理论知识,而是将学生对知识的综合应用能 力和对问题的分析解决能力放在考查的首要位置。例如, 笔者在书本知识的基础上,向学生讲授当前新兴生物技 术的原理、应用、工艺及实例等,并将这些内容适当地选 作该门课程考核的内容之一 。通过让学生独立复述、解 答、讨论甚至讲授这些生物技术的理论及其应用,可引导 学生注重将理论与实践相结合,让其在考评中获得自由 发挥的机会。

(三)丰富考评形式

对于地方高校而言,对于以往课程教学的实践和反 馈,仅仅采用几次课堂作业和一场闭卷考试的考评方式, 往往难以使学生牢固掌握课程的基本理论并收到教学相 长的良好效果。“生物技术”课程既是一 门综合性较强的 理论课程,也是一 门应用性较广的实践课程,因此如何在 无法开设实验课的情况下提升学生对该课程理论的兴 趣,并通过考试检验学生对知识掌握的程度,最后提高学 生综合应用知识的能力,需要教师在考试形式上进行多方 位的思考和尝试。笔者除了按照教学计划安排期末考试, 还在课程之中设置了一定的课堂小组讨论、课后拓展作 业,以及按章节模块分次考查学生对 5 大生物工程技术的 理论及其应用的掌握程度 。如此,通过拓展考试的形式, 可提高学生的学习积极性,找到教与学的不足之处,有效 促使学生改进学习方法,最终使其综合能力得到加强。

(四)完善考评制度

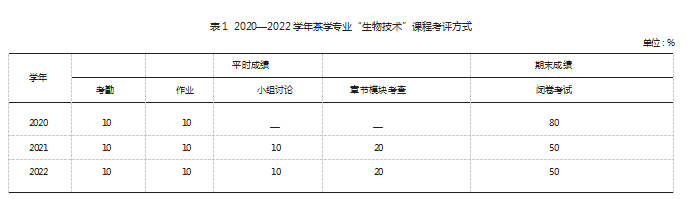

对于地方高校而言,合理的考评制度是促进学生积 极奋进的重要因素之一 。参照过去的课程总成绩评价方 式(平时成绩和期末成绩分别占 20%和 80%),笔者将茶 学专业“生物技术”课程总评成绩设置成考勤占 10%、课 后作业占 10%、小组课堂讨论占 10%、章节模块考查占 20%、期末闭卷考试占 50%,如表 1 所示 。通过改进课程 考试的评价制度,不仅活跃了课堂的气氛,激发了每一位 学生的主观能动性,而且提升了学生对课程中每一章节、 每一模块的学习效率,改变了其学习态度,进一步培养了 他们思考和解决问题的能力。

四、结语

人才是 21 世纪最稀缺的资源之一 。随着社会发展 日新月异,教育不断革新,国家对高校人才培养提出了 更新、更高的期望,要求大学生不仅会在实验室做研究、 写论文, 还能将所学的知识和规律运用到生产实践中, 为社会直接创造价值[24] 。为进一步增强高校人才输送和 社会服务的功能,形成层次和类型丰富的高等教育人才 培养体系, 我国提出了卓越人才培养计划及其三种模 式,即拔尖创新型、复合应用型和实用技能型[25-26] 。它要 求高校利用当前信息科技等领域的新成果改造传统专 业,并通过优化人才培养方案、更新教学内容、加大实践 应用、改革考核方式等,构建符合现代发展需求的新型 人才培养体系,最终将高校建设成为科教融合、产学研 结合的新纽带,形成高校与科研机构、企业、用人单位等 联合培养人才的新局面[27]。

当前,我国正在乡村振兴的大道上阔步迈进 。振兴 乡村的关键在于大力发展乡镇产业,发展乡镇产业的关 键又在于更新升级相关的产业技术[28-29] 。对于一些城市 来说,当地茶产业的发展与该地高校茶学专业的革新息 息相关 。在过去的教学实践中,笔者有意识地对茶学专 业的“生物技术”课程考评进行了一定的改革尝试,重点 是考试的形式及评分的方式,如课堂小组讨论、课后拓 展作业,以及按章节模块分次考查等,并收到了良好的 教学效果 。如 2019 级和 2020 级茶学专业学生的“生物 技术”课程平时成绩和期末成绩分别较改革前提高了 8.5%和 22.6%,且学生对该课程的满意度较改革前也分 别提高了 32.3%和 28.6% 。 由此可见,合理的考试不仅 对学习具有良好的促进作用,对教学亦有积极的促进作 用,可使教与学形成相互促进、相互影响的良性循环。然 而现今高校的专业课程门类繁多,特色各异,仅仅通过 为数不多的几门专业课程的考试改革,并不能彻底改变 当前高校考试的现状 。基于此,笔者希望通过考评改革 尝试和研究转变高校课程考试的传统观念,使课程评价 不仅限于作为完成教学过程的一个环节,而是变成提高 教学成效,激励和帮助学生奋发上进的重要途径。

参考文献:

[1] 梁丹.地方高校应用型人才培养模式的实践[J].西部素质教育 , 2020.6(1):153-155.

[2] 赵丛枝,张子德,林杨.大学专业课考试形式改革探索[J].河北农 业大学学报(农林教育版),2014.16(1):117-119.128.

[3] 黄林玉,全纹萱, 陈倩,等.地方高校化学实验室安全管理体系的 构建与探索[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019.44(1):155-160. [4] 骆丽娟.地方高校学前教育专业复合应用型人才培养模式研究[J]. 西部素质教育,2018.4(17):152-153.

[5] 王杜春,牛海燕.面向现代化大农业的新农科复合应用型人才培

养模式研究与实践[J]. 中国农业教育,2021.22(6):6-11.

[6] 庞懿.独立学院音乐教育复合应用型人才培养模式探索[J].西部 素质教育,2016.2(7):38-39.51.

[7] 张青 . 高职学生职业核心素养提升研究[J]. 陕西教育(综合版), 2022(增刊 2):75.77.

[8] 程娟. 民办高校考试改革研究综述:基于 CNKI 检索数据分析[J]. 西部素质教育,2018.4(10):151-152.

[9] 倪德江,陈玉琼,余志,等.基于全产业链需求的“四系+”茶学专业 创新创业教育模式构建与实践:以华中农业大学茶学专业为例[J]. 创新创业理论研究与实践,2022.5(8):191-195.

[10] 熊彪.《遗传学》课程在新世纪茶学专业的教学方式与反思[J]. 创新创业理论研究与实践,2022.5(13):19-21.

[11] 胡贤春,贾切,赵振军.茶学专业《生产实习》实践课程教学考核 体系初探[J]. 4建茶叶,2021.43(11):91-92.270.

[12] 陈勤操,黄莹捷,甘玉迪,等.新农科建设背景下茶学专业实践教 学体系改革思考[J].南方园艺,2022.33(1):70-73.

[13] 赵仁亮,牛旭旭,郑先波.新农科建设背景下基于创新创业能力 培养的茶学专业实践教学体系改革与实践:以河南农业大学茶学 专业为例[J].河南教育(高等教育),2022(3):70-72.

[14] 叶江华,雷卫星,张奇,等.地方本科院校茶学专业的创新创业教 育探讨[J].高教学刊,2021.7(33):42-45.

[15] 甘玉锋.高校考试改革实践:以四川文理学院的“一科多考”为 例[J].西部素质教育,2019.5(13):187-188.

[16] 张红梅,姜会民,朱道玉,等.应用型地方高校生物专业创新创业 教育实践[J].西部素质教育,2019.5(7):194.

[17] 杨桂燕,马凯恒,徐正刚.基于认知导向型教学的多元化考核评 价体系的构建与实践:以“植物生物技术”课程为例[J].黑龙江教育 (高教研究与评估),2022(4):45-47.

[18] 廖阳,何4林, 闫荣玲,等.《应用生物技术》课程考试改革的实践 与体会[J].广州化工,2016.44(5):195-196.

[19] 宝冬梅,文竹,罗迎春,等.环境材料学课程教学改革的研究与实 践[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019.44(2):136-141.

[20] 张茹琴,鄢洪海,黄金光.应用型人才培养模式下《园艺植物病理 学》课程考试过程评价改革[J].科技视界,2015(36):27.36.

[21] 胡建辉,张新富,赵磊.茶学专业茶艺课程改革与茶艺师考试对 接的探讨[J].大学教育,2016(4):154-155.186.

[22] 梁妍,吴杰.应用型本科创新人才培养模式下高等数学课程的 考试方法改革[J].当代教育实践与教学研究,2019(5):184-185.

[23] 郭艳敏.“双创”教育视域下高校课程考试改革的探讨[J].科技 视界,2021(11):176-178.

[24] 左莹莹 .应用型本科高校考试改革的思考:宿迁学院《工程制 图》课程考试改革的实践与成效[J].湖北开放职业学院学报,2019.32 (13):158-159.

[25] 吴宝锁, 田良臣,刘登珲.多学科协同的“新文科”卓越人才培养 路径[J].高教发展与评估,2022.38(2):97-104.122.

[26] 李保云,张海林,张洪亮,等.农学专业创新型人才培养的实验实 践教学体系的构建[J].西南师范大学学报(自然科学版),2020.45(2): 128-131.

[27] 郑华,苏志恒.“互联网+”背景下基于产学研合作的地方高校药 学专业创新创业人才培养模式的实现路径:以广西医科大学为例[J]. 西部素质教育,2022.8(9):7-11.

[28] 杨正喜,倪楠冰.产教融合下乡村振兴复合型人才培养路径分 析[J].安徽农业科学,2022.50(8):266-268.

[29] 鲁婵,李伟,张旺,等.乡村振兴战略背景下地方高校城乡规划专 业人才培养模式改革[J].西部素质教育,2020.6(13):117-118.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/52472.html