SCI论文(www.lunwensci.com)

近年来,有不少学者指出,数学核心素养的生成 机制,数学原理和概念是数学核心素养的形成的主载 体,数学活动是数学核心素养形成的主路径.因此,数 学核心素养在教学活动中的落地生根,必须要深入理 解当堂课程的数学原理和概念的内涵和构成要素有哪 些,所体现的核心素养有哪些,随后才能结合具体的学 生特点,创设具体的教学情景,提出具体的数学问题. 今年,笔者在“直线与平面平行的判定”的核心 片段设计过程中,对教学实施过程进行了反思,谈谈 自己的看法.

1 对原理与概念理解

本课内容“直线与平面平行的判定”,取自《普 通高中数学必修第…册》 人教 A 版(2019) 第八章 《立体几何初步》的第五节《空间直线、平面的平行》 第二课时.《立体几何初步》这一章 ,是对义务教育 阶段“空间与图形”课程的延续与发展,内容在编写 上,是典型的《课程标准》对立体几何的教学要求: 先整体观察,再抽象辩证,从整体到局部,从具体到抽象,从直观想象到逻辑推理的学习过程,设置了“直观感知—操作确认—思辩论证”的研究过程,引导学生体会研究空间图形的方法,关注基本图形,从基本图形再到复杂图形,逐步形成研究和解决空间图形问题的思路和方法,帮助培养学生直观想象、数学抽象、逻辑推理的素养.

2 对学生最近发展区的分析

学生通过本章前面内容学习,掌握了平面的三个基本事实及其推论,对平面的“平”和“无限延展”的特征有一定的直观感知,掌握了以直线与平面的公共点个数来区分线面关系的判断方法.但这些位置关系的判断都是对现实生活当中的实例和简单立体图形(如长方体)的直观想象,没有进行演绎推理和逻辑论证,容易产生现实问题与数学问题的脱节,而从线面平行证明开始,对逻辑论证的要求陡然提升.直观想象到逻辑推理的转换必不可少,如何顺畅的进行转换和过渡就是本节的核心和难点.

3 教学核心和难点的设计

3.1 从对生活模型直接观察到直观图形的理念作图

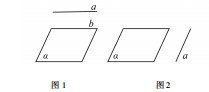

在复习回顾环节,先回顾直线与平面的三种位置关系及直线与直线的平行关系,引出本节课研究的内容.在这个环节,平面的“平”、直线的“直”以及两者的无限延展,在生活当中是容易找到实物模型进行观察的,如教室的地板、黑板、门面等可以看作是平面,日光灯管、窗帘横杆、门框的边缘等可以看作是直线,这些模型对于学生来说非常熟悉,容易理解.但是要将空间图形画到纸面上,即在二维平面的纸面上作出三维模型,就需要借助“理念作图”,把线、面的“平”、“直”、“无限延展”、“平行” 加以分解、组合刻画在直观图上.章建跃博士认为,只有通过规范的直观图作图和特征描述,学生才能学会有效运用平面几何知识去理解空间本质.刻画线面平行关系的直观图应作图如图 1.

在直观图的作图中,平面的“平”可由平行四边形来展现 ,通俗的是将空间中的平面略微向左前方倾斜,从观察者的角度就会展现为平行四边形,如同水面一样的扩散,学生可以轻松的理解“无限延展”.直观图上展现线面平行关系,是“直”的直线 a平行于“无限延展”的平面的某一条直观图边缘 b.根据最近发展区理念,展开新的问题要基于学生已经掌握的知识,学生通过观察直线与边缘的平行,更容易从直观的边缘上平行联想到线与面的平行.不贴切的作图则会提升学生的认知困难,如图 2.对于教师来说并不难理解,但对初学者就未必.

3.2 从对生活模型的直接观察到数学模型的归纳抽象

在课堂引入环节,不同版本的教材设计了形式多样的直接观察栏目,如对门扇绕门框转动、硬纸板绕桌面转动、日光灯与天花板的位置等等,旨在引导学生通过“直观感知”和“操作确认”,归纳出线面平行判定定理事实上在笔者的实际课堂实践中,发现几个问题:一是活动环节的指向性难明确,学生无法从实物的众多要素中提炼出教师的真实意图;…是从实物模型直接归纳出判定定理的过程衔接不顺 畅,梯度偏大.故笔者采用递进原则,即实物模型 (无限特征)—抽象概括(有限特征 )—数学模型(概念特征),以书页翻动过程中,书页的边缘与桌面平行为例,引导学生抽象概括共同的本质属性,使定理的发现更自然APOS 理论认为学习过程要经过“活动”、“ 过 程” 、“对象”和“图式” 四个阶段,概念的形成,通 过“活动” 、“过程”抽象为“对象” ,慢慢自主建构 概念的图式结构,最后形成系统化、模块化的体 系.对生活模型的归纳抽象是学生把生活化、具 体化的问题逐步引向深入,强化学生对空间概念 和定理本质的理解,培养数学抽象、归纳推理的 数学素养的必由之路,这个过程需要逐步推进, 不能跳跃进行.

3.3 从空间到平面的降维,从无限到有限的转化

在归纳推导定理环节,首先要明确探究“直线 与平面平行”判定定理的核心思想是降维,是把空 问题降维为平面问题,无限问题转换为有限问题 的过程,这两个转换思想会贯穿于整个立体几何学 习的全过程.平面的特征是“无限延展”的“ 平”,在 归纳判定定理的过程当中如何让“有限”来承载,直 线与平面的平行关系是三维空间关系,如何用平面 的直线与直线的平行关系来解决,笔者的思考有下 面的三点。

(1)线面平行的定义是核心.如前文所言,概念 和定理是数学素养的根源,教学活动绝不能脱离基 本原理.通过设问,让学生体会到根据已有的知识和 经验,无法解决由直线和平面的“无限延展”性所带 来的判断难点,即无法通过无限的延展或无限次的 检验来判断直线与平面没有公共点,引发认知冲突, 从而引出需要新的判定方法的必要性,引导学生从 直观想象转向思辨论证.

(2)贴近最近发展区,将空间降维到平面,将平 面降维到直线,无限的线转化为特定的线.根据建构 主义“数学教学活动必须建立在学生的认知进展水 平和已有的知识经验基础之上” 的教学思想 ,从学 生已经学习过具有“无限性”的线线平行,引导学生 用好基本事实 3 推论:平行直线在同一平面内,就将 空间问题回归到了平面问题,将线线平行的判断与 线面的平行判断产生了直接联系,问题迎刃而解.

笔者引导学生把平面 α看作是由直线 b 的平移 形成的轨迹,线动成面,判断平面外的直线 a 与平面 的平行,就可以转换为判断直线 a 与平面内的直线 b 的轨迹的平行.由学生前面学习到的基本事实 4:a ∥b,b∥c⇒a∥c,对一条直线与无数条直线平行的 判断,可以转化为仅需要判断直线 a 与直线 b 的平 行就足够了.

(3)思辨论证,拨云见日,展现数学的严密性. 学生要将具有三个要素的定理完整的表达出来有一 定的难度,从动态的模型到静态的数学对象转换是 较大的思维挑战.为此,笔者设计了两个问题帮助学 生归纳判断定理的三个要素:①是否可以用“平面 α 外的直线 a 与平面 α内的直线 b 没有公共点”替代 “平面 α外的直线 a 与平面 α内的直线 b 平行”? ②是否“与平面 α内的直线 b 平行的直线平行于平 面 α” ? 在这两个问题的处理上,笔者未进行复 杂的反证法论证,而是将复杂的数学模型再重新 回归到生活模型,用一支笔扎穿了 A4 纸( 展示异 面直线) 、将教室门推紧( 展示线在平面内) ,学 生立即会意.这一论证过程简洁明快,不是由教 师直接将定理条件生硬的让学生记忆和理解,而 是从思辨论证的过程中,让定理自然的生长在学 生已有经验和知识之上,从而提高学生的几何论 证思维的严密性.

4 反思感悟

数学核心素养的落地要根植于数学概念和原 理.无论设计怎么样的教学活动,都应始终将概念和 原理贯穿于情景发生、认知冲突、思辨论证的过程中,要极力避免浅表化的课堂活动.看起来学生热热 闹闹地参与课堂,实质上仅仅是参与了游戏,并没有 使用到数学思维、数学交流和数学推理。数学核心素养的落地要融合在学生主动发现和 思考的数学活动中.进行数学概念教学,如本例的线 面平行判定定理就属于概念教学,必须让学生深度 参与到数学发现的过程,通过不断设置与概念相关 的观察任务、抽象概括问题、定理论证要求,引导学 生观察、抽象、辩证,将思维逐步引向深入,让空间问 题平面化、无限化有限的思维在学生认知的最近发 展区自然地延伸,强化学生对空间本质和定理本质 的理解.

数学核心素养的落地要符合学生的认知规律和 层级.如本例教学要符合先直观想象,后数学抽 象,再进行逻辑推理的递进的过程,而实际教学 中,我们常常重视直观想象和逻辑推理而忽略数 学抽象,以至于跳跃式的从生活模型直达概念和 定理建构,不仅让活动的开展和概念的发生显得 突兀,不利于学生有效参与课堂,也容易让数学 概念脱离生活场景.“ 数学来源于生活” ,让学生 感受数学的高度概括、简洁直观的美也是课堂不 可或缺的部分。

作为教师,引导学生进行深度的学习,主动的、 真实发生的去建构一个过程连贯、逻辑清晰的知识 脉络,是让核心素养在课堂上落地的必由之路.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/51314.html