SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:文章首先对深度学习进行了概述,然后提出了深度学习视域下小学生音乐创造力培养策略,包括播撒创意之籽:创设具有挑战性的主题情境;浇灌创意之花:设计多感官参与的体验活动;收获创意之果:探索高阶思维养成的学习方式;等等。

关键词:小学生;音乐创造力;深度学习

根据《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)的要求,艺术课程要培养的核心素养主要包括审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等。其中,“创意实践是综合运用多学科知识,紧密联系现实生活,进行艺术创新和实际应用的能力……创意实践的培育,有助于学生形成创新意识,提高艺术实践能力和创造能力,增强团队精神”[1]。而对于小学音乐学科来说,教师应该有意识地从学生视角出发,结合深度学习五大特征,通过创设具有挑战性的主题情境、设计多元互动的体验活动、探索高阶思维养成的学习方式,在以生为本的表现性评价的基础上,引导学生主动参与,互动联结,从而培养学生的音乐创造力。基于此,本文拟对深度学习视域下小学生音乐创造力培养策略加以论述。

一、深度学习概述

刘月霞、郭华主编的《深度学习:走向核心素养》一书对深度学习有着明确的界定:“所谓深度学习,就是指在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。”[2]如图1所示,在深度学习的过程中,学生应积极主动地参与学习过程,理解并掌握学科的核心知识,在实践中学习、反思、质疑,分析并构建知识与经验的内在关联,迁移并综合应用所学知识,从知识表象走向知识内在本质,最终形成乐观的学习态度、积极的学习动机、高级的社会性情感及正确的价值观,成为既具独立性、批判性、创造性又有合作精神的优秀的学习者[3]。围绕书中的相关论述,笔者也有以下四点思考:①深度学习是学生在教师引导下,以问题驱动为先导的理解性学习;②深度学习是强调学生多感官参与的互动体验式学习,是主动的、有意义的、积极参与的学习过程;③深度学习是基于学科核心素养的学习,是符合学习科学基本原理的学习,是促进学生核心素养发展的智慧之旅;④深度学习的最终目标指向立德树人,具体通过学习方式的改变,促进学生的整体发展,进而培育面向未来全面发展的人。

二、深度学习视域下小学生音乐创造力培养策略

“鼓励学生创造,培养学生创造力”是小学音乐课程改革后提出的重要理念。音乐创造是发挥想象力、释放艺术潜能的实践活动,是激发学生音乐创作经验的重要方式,是培养音乐思维,挖掘、提升学生音乐创造能力的重要途径,对培养创新人才具有重要意义。从《课程标准》中可知,音乐课程是引发想象和激发创造的艺术课程。即音乐教学应充分挖掘音乐艺术的创造性功能,让学生在音乐表现、音乐鉴赏、音乐创造中,丰富艺术想象力,拓展思维能力,开发多元智能,促进全脑发展。因此,教师应立足课堂,紧扣学科核心素养培养,以音乐为本,从音响出发,在学生掌握一定音乐基础知识、技能的基础上,以创造性的实践活动为载体,通过声音探索、节奏编创、旋律编创、歌词编创、乐器制作及音乐作品的创造表达等不同形式的音乐编创活动,激发学生想象力,“点燃”学生创作热情,促进学生创造力的提升[4]。

(一)播撒创意之籽:创设具有挑战性的主题情境

苏霍姆林斯基曾说过:“学习如果具有思想、感情、创造、美和游戏的鲜艳色彩,那它就能成为孩子们深感兴趣和富有吸引力的事情。”[5]在小学音乐教学中,要想使学习成为一件充满吸引力的好玩的事情,并引导学生积极、主动、全身心地投入有创造力的活动,就需要教师深度解读教材,明确教学目标及重难点,以单元主题整合的方式创设不同的主题情境,并在独特的主题情境中,将学生的个人经验与音乐知识、审美体验进行关联、转化,以搭建学生原有经验与音乐知识探究的桥梁,鼓励学生理解、记忆、想象、创造、关联,从而激发学生兴趣。在深度学习视域下的音乐课堂教学中,教师需要为学生创造更多挑战与发展的空间,激发出学生更多的可能性。

下面以《春》这节课为例探讨如何创设具有挑战性的主题情境。《春》是一首表现春天的小提琴协奏曲(管弦乐作品),其以回旋曲形式写成,主题华丽洒脱、生机勃勃,在主题的反复之间为四个插部。其中,音乐主题旋律的学习是本课欣赏教学的目标之一。基于此,在综合分析教材及学情的基础上,笔者利用憨厚可爱的维尼形象,创设了“维尼探险”的故事情境,以回顾小熊维尼的探险之旅为契机,导入动画,运用视听结合的方式,激发学生兴趣,使学生聆听全曲,感受春天。接着根据三年级学生好奇好胜的心理特点,笔者向学生发出了与维尼一起探险的邀请,并以游戏闯关的形式设置关卡,在点燃学生参与热情的同时,引导学生在探险情境的挑战中进入主题学唱环节,获取“探险”资格。

教学片段:“资格考验—游戏练唱—感受春天”。

师:“哇,探险小队走过的地方真不少!你们想一起去探险吗?可是谁具备探险资格呢?维尼准备了一场资格争夺赛,大家准备好了吗?”

第一关:比比谁的耳朵灵——揭示春天主题。

师:“请仔细聆听如图2所示的维尼《探险之歌》,听听歌曲唱了些什么?”

第二关:比比谁学得快又好—游戏练唱主题。

第一遍请学生跟着钢琴张口默唱;第二遍请学生轻声跟唱,注意乐句间的力度变化,并用声音表现出来;第三遍请学生跟着音乐,边踏步边用“啦”模唱。

第三关:再次聆听并用踏步表现音乐主题——检验熟记主题。

师:“请完整聆听全曲,当音乐主题旋律出现时请踏上整齐的步伐,其他音乐片段可自由表现。”

图2维尼《探险之歌》

在资格争夺赛的主题情境中,教学设计环环相扣,对学生的要求也是层层深入的。其中,听辨音乐主题并随音乐踏步的这一教学要求对学生而言有一定的挑战性,它既需要学生在完整的作品中准确地听辨出音乐主题,又需要学生调动肢体动作,以便在音乐的强弱变化中有节奏地踏步,自由地表现音乐。这种充满挑战性的主题情境,既能激发学生参与活动的热情,又能唤醒学生对音乐的认知体验,进而使其在闯关游戏中感受、体验、练唱、熟记音乐主题旋律。这样在游戏中创设轻松愉悦的学习环境,无声浸润创造力的养成,能够为学生创造力的培养播撒生命的种子。

(二)浇灌创意之花:设计多感官参与的体验活动

“活动与体验”是深度学习的核心特征。“活动”是以生为本的自主活动,而“体验”则指向活动中学生的内心体验。在小学音乐教学中,学生要想成为学习的主体而不是被动的知识接收器,就得主动参与聆听、演唱演奏、体态律动等多感官互动参与的体验活动。基于此,教师可以组织鲜活、有温度的音乐活动,使学生全身心投入学习,同时在这一过程中注意将音乐相关的知识与情感变成审美体验过程中的养分,让学生更好地感受音乐的发生、变化,并丰富音乐要素的细微变化带来的音乐的不同层次的体验[6]。对于学生而言,多感官的参与,丰富了体验的层次,或聆听、或律动、或创意表达,这些活动犹如绵绵春雨滋养着创意之花,将学生最真实的感受与丰富细腻的情感相结合,能带给学生丰富的内心体验与精神感受,为其音乐创造能力的提升打下坚实基础。

以《春》这节课为例,在完成主题教学后,教师要引导学生聆听感受四个插部音乐。四个插部主要采用标题音乐的造型手法,乐曲生动地描绘了春天的美好及人们无限欢欣愉悦的心情。基于此,“创设什么体验活动可以让学生发自内心感受到音乐的美?用什么方式可以让学生更细微地感受到音乐形象及音乐场景的变化与音乐要素之间的关系”等难题的解决成了教学的关键,同时也为学生创造力的培养提供了土壤。结合多年的教学经验,教师可采用多元互动的体验教学法,将乐曲四个插部以故事的形式巧妙串联起来,并结合律动体验、游戏互动、情境感受等教学策略,引导学生全身心参与体验,使其围绕音乐要素的细微变化聆听、感知、体验、表现四个插部表现的不同情境及产生的音乐变化,从而在音乐鉴赏活动中感受春天,寻找春天。

教学片段:“变化聆听—多元体验—寻找春天”。

第二插部—“泉水叮咚流淌”。初听,教师激趣设疑:“春天还藏在哪儿呢?”接着教师拿出蓝色宣纸作为道具,引领学生感受音乐形象—小溪流水的变化,并用蓝色宣纸进行创造性表现。有的学生聆听到小提琴连续的十六分音符时,便用双手抖动宣纸的形式模仿泉水流水潺潺的画面;当音乐急转而下时,有的学生则拿起宣纸带动大臂挥舞表现泉水湍流而下的场景,表现形式不拘一格,充满创造力。

第三插部——“天空电闪雷鸣”。这个插部音乐的强烈冲突、对比是学生的兴趣点,于是教师问道:“突然,轰的一声,天空发生什么?”生动夸张的语言表情,吸引了学生的注意力,紧接着教师引导学生结合肢体表现出电闪雷鸣下的场景,对此学生有的抱头,有的捂耳朵,还有的跑跳,等等。其中有个学生抱头在原地转圈,教师问道:“为什么你这样表现呢?”学生回答:“因为音乐中低沉的声音让人特别害怕,小提琴快速的演奏让人感觉特别紧张……”可见,学生对音乐的感受及表现都是独一无二的,在多感官的积极参与下,学生时而随乐律动、时而静心聆听、时而创意表达,时刻感受着音乐带来的多样美。如此,音乐课堂变得真实而又自然,也让创造力的花儿开进了学生的心田。

(三)收获创意之果:探索高阶思维养成的学习方式

深度学习是指向核心素养的学习,是符合学习科学基本原理的学习,是解决问题的学习,是培养学生关键能力、必备品格和正确价值观的学习。在小学音乐教学中,深度学习需要对学习对象进行深度加工,强调学生对教学内容的内化,也强调学生对学习结果的外化,即教师要把握知识的内在联系与本质并将其转化为学生综合实践能力的过程,建立学生个体与正在学习的音乐内容之间的联系,将音乐内容的本质直观地展现出来,以培养学生探寻本质、灵活创新、深度加工的思维品质。同时,在深度学习的视域下,教师要将收获的音乐知识内化成学生的经验,并以此作为新起点,结合新的音乐知识进行良性循环的“闭环”滚动,探索高阶思维能力的培养方法,探寻知识的结构性、系统性特征,且激发学生的主动性、参与性和创造力。深度学习倡导学生在富有挑战性、多样化的真实情境中,在开放的、有意义的实践活动中,参与实践、合作讨论、大胆质疑、自我反思,并能运用原有的知识经验分析、解决各种复杂问题。可见,深度学习是真正以学生发展为中心的实践性学习,也是促进高阶思维养成的学习方式,强调学生应具备基础知识技能、综合能力,并关注思维方式的深度建构[7]。

例如,在《春》的教学中,回旋曲式是需要学生理解并掌握的音乐基础知识。回旋曲式是一种曲式结构,特点是表现基本主题的旋律部分多次重复出现,且其他几个插部音乐穿插其中。如何让文本中的回旋曲式真正盘旋、扎根于每个学生的内心,使其感受到回旋曲带来的曲式美和音乐美呢?对此,教师可结合全曲的回顾聆听提出挑战:“让我们回味一下,春天都藏在哪里?请将代表音乐主题的卡片按顺序摆放。”接着引导学生用填图的形式将四幅表现插部音乐的卡片放到合适的位置,并进行小组讨论,归纳总结回旋曲式的结构,即“A-B-A-C-A-D-A”。之后教师可结合螺旋上升的板画为学生形象生动地介绍这种回旋曲式结构,并鼓励学生大胆实践、敢于尝试,创造一部属于自己的回旋曲式作品。

教学片段:“合作探究—小组编创—赞美春天”。

教师首先出示几条旋律,让学生自主视唱。接着提出具体要求:“请各组按照回旋曲式的结构,讨论选择主题音乐和插部音乐,自由编创并进行小组展示。”

活动中,笔者发现学生以四人一组为单位,合作讨论主题音乐与插部音乐的分配,同时按要求大胆编创。其中一组的展示很有想法:主题音乐由两个学生用演唱结合乐器(钢片琴)演奏的形式组合完成,插部音乐则采用男女生不同的音色对比演唱。展示过后,这一组学生的自我评价是“曲式结构完整;相同的主题音乐用不同方式表现,更有层次感”。由此可见,有变化的音乐更好听,更吸引人。即音乐间强烈的对比冲突,以及细节上的细微处理,能给人们带来更多更好的听觉感受,这正是我们所追求的音乐美、曲式美。在这个看似简单的编创环节中,学生通过小组合作,实践探究,深度理解、掌握了回旋曲的曲式结构并创造性地将其融入回旋曲式作品的编创活动。在活动中,他们敢于质疑、表现,创新展示了属于自己独一无二的音乐作品,也使学习过程中内隐的高阶思维深度建构过程得以显性化。

又如,“生活里的春天”的教学编创环节中,笔者引导学生挑选合适的乐器探索生活中春天里的声音,从而为作品《春》创设意境。学生或选择错落有致地拍击凳子模仿打雷声,时强时弱;或用摩擦纸张的方式模仿风声,忽远忽近;或用空灵的音树营造微风轻拂的场景,缥缈悠远;或用马林巴弹性、清脆的声音模仿泉水撞击石面的叮咚声,清脆跳跃。在这一系列的编创环节中,学生展开想象的翅膀,关联已有的生活经验,在开放、有意义的实践活动中参与实践、合作讨论、大胆质疑、自我反思,并进行音乐知识技能的迁移和整合,最终形成了一副美丽、灵动的春天画卷。这样一来,学生既收获了满满的自信和成就感,加强了彼此间的信任与合作,也在无形中培养了自我创新、深度加工的高阶思维品质,收获了更多的创意果实。

(四)保护创意之根:倡导以生为本的表现性评价

《课程标准》将“聚焦核心素养,面向未来”确立为课程建设基本原则,强调了核心素养作为育人目标的重要性[8],而表现性评价是核心素养落地的必然途径。同时,《课程标准》将“重视表现性评价”确立为教学评价的基本原则,强调要围绕学生艺术学习实践性、体验性、创造性等特点,观察、记录学生课堂活动中的典型行为和态度特征,并运用多种表现形式对学生学习情况进行质性分析,使表现性评价引导课程与教学朝着有利于学生音乐核心素养养成的方向前进[9]。

何谓表现性评价?简言之,表现性评价是观察学生进行音乐实践活动的评价。表现性评价不仅需要评价学生“知道什么”,还需要评价学生“能做什么”;不仅需要评价学生行为表现的“结果”,还需要评价学生行为表现的“过程”;不仅重视评价学生在课堂中的表现,还重视评价其在模拟真实或完全真实的情境下的表现。在小学音乐教学中,表现性评价贯穿整个课堂,强调评价情境的真实性,重视过程性评价及非学业成就评价,可以真实反映学生在真实情境下的审美感知,能够促使学生通过知识结构的转化,真正进入深度学习[10]。在学生的艺术实践和创造性学习过程中,系统地分析、观察、记录学生对知识的掌握、迁移情况,以此为据进行有针对性的评价,并形成记录档案,可以为课堂构建一种多维度的、以生为本的评价体系。

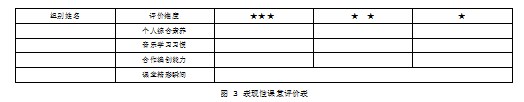

例如,在《春》这节课教学中,教师引导学生用蓝色宣纸表现“泉水叮咚流淌”插部的音乐;用肢体、表情针对插部“电闪雷鸣”进行情景表演;积极参与回旋曲式的小组合作编创活动。基于多元的音乐表现活动,教师可围绕个人综合素养、音乐学习习惯、合作编创能力及课堂精彩瞬间的记录四个方面直观记录、了解学生音乐素养的发展情况,并围绕课堂进行表现性评价,如图3所示。通过此类教学环节的表现性评价,能提高学生在艺术活动中创造艺术形象、表达思想情感、展现艺术美感的实践能力,从而实现以评促学的目的。

深度学习视域下的音乐课堂表现性评价对音乐课程改革起着重要的导向作用,是引领学生走进深度学习、形成高阶思维的重要手段。表现性评价引领着学生核心素养的发展,能促进深度教学,并围绕核心素养发挥诊断与调节作用,是核心素养落实的途径。教师明确深度学习视域下表现性评价在教学中的地位与作用,能更清楚地了解如何在深度教学中使用表现性评价促进音乐教学评的一致性。从根本上来讲,通过表现性评价丰富评价内容,提高评价的全面性与准确性,可以促进学生综合能力的全面提高,同时也可以达到以评促教、以评促学的效果,最终实现学生核心素养的培养[11]。

三、结语

音乐是听觉艺术,也是培养学生创造力的重要学科。在深度学习视域下,小学音乐教师要以单元主题整合的方式,创设具有挑战性的主题情境,为学生搭建原有经验与知识探究的桥梁,为学生创造力的发展开辟沃土,播撒种子;在联觉体验活动中,引导学生多感官参与,或聆听、或律动、或合作表现,充分感受音乐要素的细微变化呈现出的音乐改变,为创造力之花的绽放不断输送养分;在“本质”与“迁移”的知识认知循环过程中,在开放的、有意义的实践活动中,引导学生参与实践、合作讨论、大胆质疑、自我反思,并进行音乐知识技能的迁移与整合,分析、解决各种复杂问题,培养学生探寻本质、灵活创新、深度加工的高阶思维品质,使其收获更多创意果实;不断深化教育评价,以生为本,构建基于学生艺术实践和创造性学习的多维度可持续的评价体系。只有这样,才能保护学生的创造性思维,拓展更广阔的创造力空间。当然,教师在关注学生创造力培养的同时,还需要坚持以音乐学科知识为本位,深挖教材内涵,更新教学理念,创新教学教法,尊重学生,坚持以生为本,以美育人,充分利用音乐学科优势,将创造力的培养深耕在音乐土壤中、深埋在学生的情感与价值观世界中。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018.

[3]赵骁彤.深入人心学以用之:探索具有深度学习特征的小学音乐教学策略[J].中国音乐教育,2021(7):11-17.

[4]喻意.中小学音乐创造力教学的理论与实践[M].北京:人民音乐出版社,2018.

[5]苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].杜殿坤,译.北京:教育科学出版社,1984.

[6]郑莉.小学音乐教学策略[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[7]伍晴云.深度学习视角下的初中英语阅读课有效情境创设:以外研版英语八年级下册Module 8 Unit 2一课为例[J].广西教育,2021(5):60-63.

[8]教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知[EB/OL].(2022-04-21)[2022-05-11].http://ww.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html.

[9]周文叶,毛玮洁.表现性评价:促进素养养成[J].全球教育展望,2022,51(5):94-105.

[10]马城城.中学物理科学方法教育实施现状及策略研究[D].桂林:广西师范大学,2015.

[11]余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/50545.html