[摘要]采用问卷法对某区域575名教师进行调查,发现教师对高中生选科比较关注,而且能够从学科和职业发展的角度给学生提供建议。但是,当前高中生选科过程中存在自我认识不清、缺乏生涯规划、不了解高校招生专业选科限制要求等问题。因此,将生涯教育融入学科教学,既是满足学生学业发展的需要,也是为学生将来更好地适应职业做准备。

[关键词]描述性分析 差异性 单因素方差 高中选科

近年来,多个省市启动了新高考改革,需要学生在政治、历史、地理、物理、化学、生物(浙江省多了一门技术)6门或7门科目中选择3科作为考试科目,和语文、数学、外语三科的分数一起计入高考总分。高中生在选科时一般受多方面因素影响,如个人兴趣、学科难度、职业方向、同伴选择、父母建议、学校及教师意见等。作为选科的重要影响因素,教师又是如何看待选科的呢?有哪些影响因素?存在什么问题?在2021级高中生选科之际,对其任课教师进行了调查研究。

一、研究设计

(一)研究方法与内容

本研究通过对新高考改革相关政策和生涯规划等概念等进行梳理,采用自编问卷对某区域2021级高中生的任课教师进行了调查。

(二)数据收集与处理

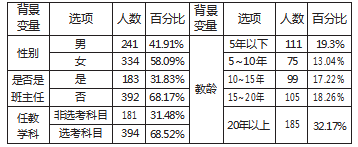

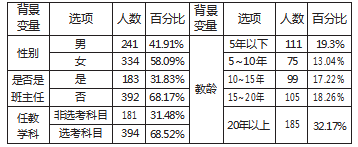

本研究通过网络发放问卷,共回收问卷575份,全部为有效问卷,有效率为100%,样本的构成情况见表1。研究者使用SPSS对有效问卷进行统计分析,使用Cronbach’α进行信度检验,信度系数值为0.681,大于0.6,说明信度可接受,可用于进一步分析;使用KMO和Bartlett检验进行效度验证,KMO值为0.728,KMO值大于0.7,对应p值为0.000,小于0.05,研究数据适合提取信息。

表1样本的构成情况

二、研究结果与分析

(一)教师视域下的高中生选科现状描述性分析

1.教师对学生选科问题的关注度描述性分析

面对高中生选科问题,教师是否应该关注?有的人认为教师不应该有意识地引导学生选科,而有的人认为教师的合理引导,可以较早地挖掘学生学科潜力。无论是持哪一种观点,都说明教师对该问题是高度关注的。调查发现,教师选择十分关注和比较关注的达到90.78%,不太关注和非常不关注的只有7.30%。

2.教师从学科发展角度提供选科建议描述性分析

图1您会从学科专业发展的角度给学生提供选科建议吗?

高中生选科实际上是学生学业生涯规划的前置,需要结合自己未来大学想要报考的专业进行科学选择。但高一学生对高中所学学科与大学专业之间的对应关系是比较陌生的,因此需要教师在日常教学活动中进行学科发展的介绍或拓展。调查发现(见图1),49.91%的教师会在教学过程中渗透,43.65%的教师会在学生咨询时给予解答,从来不涉及的只有3.13%。

3.教师从职业发展角度提供选科建议描述性分析

高中生选科在某种意义上就是选择未来的职业,但高一学生对当下社会发展需求和职业的了解还是不充分的。那么,教师是否会从职业发展的角度给学生提出建议呢?调查发现,有21.22%的教师会提供比较专业的建议,50.96%的教师会从自己熟悉的领域提供一些建议供学生参考,还有6.26%的教师会把职业生涯教育渗透到教育教学过程中,不会从职业发展的角度提供选科建议的教师占21.57%,远远高于不从学科发展角度提供建议的教师比例。由此说明,部分教师在职业生涯教育方面存在一定的短板。

4.教师比较认可的介入学生选科的方式的描述性分析

图2您比较认可的学校和教师介入学生选科的方式

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)明确指出“计入总成绩的高中学业水平考试科目,由考生根据报考高校要求和自身特长,在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目中自主选择”。学校和教师应通过什么途径引导学生科学合理地选科呢?《北京市深化考试招生制度改革的实施方案》(京教计〔2016〕15号)明确指出“要加强中学生学业规划指导,培养学生自主选择能力”。在这方面,教师比较认可的方式主要有生涯规划课程、专业的选科测评、选科辅导讲座和学科专业介绍,占比依次为79.65%、74.09%、46.09%和41.04%(见图2)。综上,教师们还是比较尊重学生的个性化发展需要,通过引导学生以确定选考科目。

5.教师视角下的高中生选科优先考虑因素描述性分析

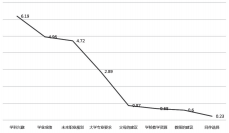

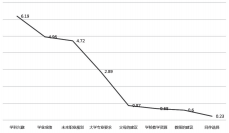

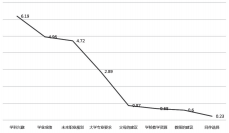

图3您认为高中生选科时优先考虑因素依次是

新高考下,选考科目的成绩实行等级制赋分。因此,学生在选科时会考虑多种因素,如学科兴趣、难易程度、赋分成绩、就读中学的优势学科、朋友家长老师的建议等。那么,学生选科时优先考虑的因素是什么呢?调查发现,教师认为学生在选科时优先考虑因素平均综合得分前三名的依次是学科兴趣、学业成绩和职业规划,都超过了4.5分,后三名依次是学校教学资源、教师的建议和同伴选择,平均综合得分都低于0.7分(见图3)。由此可见,学生在选择选考科目时还是比较理性的,能够根据自己的个性特征和发展需要来确定。

6.教师视角下高中生选科存在问题描述性分析

图4您认为当前学生选科过程中存在的问题

新高考改革虽然在2014年就在上海和浙江率先启动,但到目前,全国大多数省份才刚刚进入或准备启动,现有的可以直接拿来就用的选科指导还比较少。学生虽然明白需要根据自身特质与生涯发展规划科学选科,但是在具体实施过程中受自我认知和生涯规划水平等因素限制,难免存在一些问题。调查显示,教师认为学生在选科过程中存在的问题权重从高到低依次为:对自己的学习兴趣与能力等认知不清、缺乏生涯规划、有盲目从众的心理、不了解高校各专业选科要求、避难就易忽视未来发展、家长干预过多、学校对选科有限制,具体权重见图4。

(二)教师视域下的高中生选科现状差异性分析

1.不同身份特征教师对选科关注的差异分析

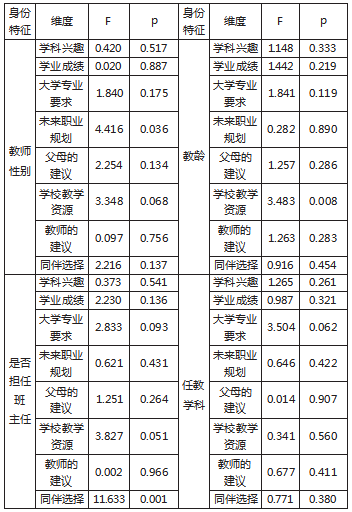

表2不同身份特征教师关注学生选科的差异表现

由表2可知:

(1)不同性别、教龄教师对高中生选科的关注差异不显著

利用单因素方差分析去研究不同性别、教龄教师对“是否关注学生的选科情况”的差异性,不会表现出显著性 (p>0.05),并没有差异性。

(2)不同角色、任教学科的教师对高中生选科的关注差异显著

利用单因素方差分析去研究教师是否担任班主任和任教学科对“您是否关注学生的选科情况”的差异性,均呈现出显著性(p<0.05),有着差异性,具体分析可知:担任班主任的平均值(1.42),会明显低于不担任班主任的平均值(1.79);语文、数学等非选考科目的平均值(1.90),会明显高于物理、历史等选考科目的平均值(1.57)。进一步通过效应量(Effectsize)研究该两项差异的幅度,偏Eta方(Partialη2)为分别0.044和0.032,均小于效应量中的区分临界点0.06,效应量小,说明差异小,对研究结果影响不大。

2.不同身份特征教师对学生选科建议切入角度的差异分析

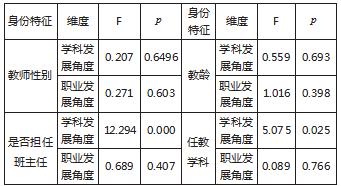

表3不同身份特征教师在建议学生选科切入角度上的差异表现

身份特征 维度 F p 身份特征 维度 F p

教师性别 学科发展角度 0.207 0.6496

教龄 学科发展角度 0.559 0.693

职业发展角度 0.271 0.603 职业发展角度 1.016 0.398

是否担任班主任 学科发展角度 12.294 0.000 任教学科 学科发展角度 5.075 0.025

职业发展角度 0.689 0.407 职业发展角度 0.089 0.766

由表3可知:

(1)不同性别、教龄教师对从学科专业发展的角度提供选科建议差异不显著

利用单因素方差分析去研究不同性别、教龄教师对“从学科发展的角度给学生提供选科建议”的差异性,均不会表现出显著性(p>0.05),并没有差异性。

(2)不同角色、任教学科教师对从学科专业发展的角度提供选科建议差异显著

利用单因素方差分析去研究教师是否担任班主任、所任教学科对“您会从学科发展的角度给学生提供选科建议吗”的差异性,均呈现出显著性(p<0.05),有着差异性。具体对比差异可知,担任班主任的平均值(1.45),会明显低于不担任班主任的平均值(1.67);语文、数学等非选考科目的平均值(1.70),会明显高于物理、历史等选考科目的平均值(1.55)。进一步通过效应量(Effectsize)研究该两项差异幅度,偏Eta方(Partialη2)分别为0.021和0.009,分别小于效应量中的区分临界点0.06和效应量小的区分临界点0.01,说明差异很小,对研究结果影响不大。

(3)不同性别、角色、教龄和任教学科教师从职业发展角度提供选科建议差异不显著

利用单因素方差分析去研究不同性别、是否担任班主任、教龄和任教学科教师对“从职业发展的角度给学生提供选科建议”的差异性,均不会表现出显著性(p>0.05),并没有差异性。

3.不同身份特征教师对介入学生选科方式的差异分析

表4不同身份特征教师在介入学生选科方式上的差异表现

身份特征 维度 F p 身份特征 维度 F p

教师性别 专业的选科测评 0.078 0.780

教龄 专业的选科测评 1.290 0.273

生涯规划课程 3.549 0.060 生涯规划课程 0.874 0.479

选科辅导讲座 1.057 0.304 选科辅导讲座 2.521 0.040

学科专业介绍 0.025 0.875 学科专业介绍 1.678 0.154

教师答疑解惑 0.576 0.448 教师答疑解惑 0.766 0.548

限定某1或2门科目

2.293

0.131 限定某1

或2门

科目

1.316

0.263

是否

担任

班

主任 专业的选科测评 0.104 0.747

任教学科 专业的选科测评 2.757 0.097

生涯规划课程 0.247 0.620 生涯规划课程 0.166 0.684

选科辅导讲座 1.430 0.232 选科辅导讲座 1.335 0.248

学科专业介绍 0.118 0.731 学科专业介绍 1.316 0.252

教师答疑解惑 1.062 0.303 教师答疑解惑 8.069 0.005

限定某1或2门科目

0.311

0.577 限定某1

或2门

科目

1.929

0.165

22

2022.22

学生·成长指导

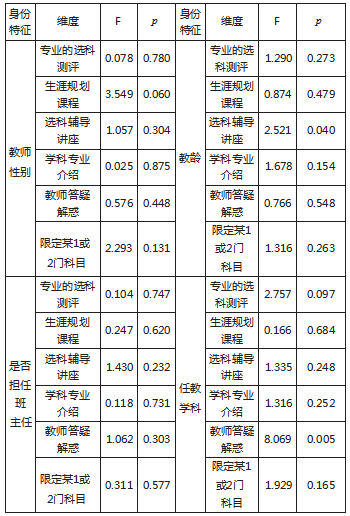

由表4可知:

(1)不同性别、角色教师对介入学生选科的方式差异不显著

利用单因素方差分析去研究教师的性别、是否担任班主任对“您比较认可的学校和教师介入学生选科的方式”的差异性,在“专业的选科测评”“生涯规划课程”“选科辅导讲座”“学科专业介绍”“教师答疑解惑”“限定某1或2门科目”均不会表现出显著性(p>0.05),并没有差异性。

(2)不同教龄、任教学科教师对介入学生选科个别方式差异显著

利用单因素方差分析去研究教师的教龄、任教学科对“您比较认可的学校和教师介入学生选科的方式”的差异性,在“专业的选科测评”“生涯规划课程”“选科辅导讲座”“学科专业介绍”“教师答疑解惑”“限定某1或2门科目”6项具体方式中,分别在“选科辅导讲座”和“教师答疑解惑”项呈现出显著性(p<0.05),有着差异性,其余各项均不会表现出显著性(p>0.05),并没有差异性。针对该两项差异,进一步通过效应量(Effectsize)研究差异幅

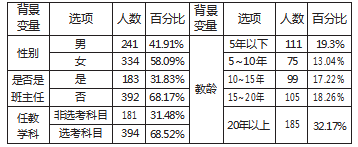

表5不同身份特征教师在高中生选科时优先考虑因素上的差异表现

身份特征 维度 F p 身份特征 维度 F p

教师性别 学科兴趣 0.420 0.517

教龄 学科兴趣 1.148 0.333

学业成绩 0.020 0.887 学业成绩 1.442 0.219

大学专业要求 1.840 0.175 大学专业要求 1.841 0.119

未来职业规划 4.416 0.036 未来职业规划 0.282 0.890

父母的建议 2.254 0.134 父母的建议 1.257 0.286

学校教学资源 3.348 0.068 学校教学资源 3.483 0.008

教师的建议 0.097 0.756 教师的建议 1.263 0.283

同伴选择 2.216 0.137 同伴选择 0.916 0.454

是否

担任

班

主任 学科兴趣 0.373 0.541

任教学科 学科兴趣 1.265 0.261

学业成绩 2.230 0.136 学业成绩 0.987 0.321

大学专业要求 2.833 0.093 大学专业要求 3.504 0.062

未来职业规划 0.621 0.431 未来职业规划 0.646 0.422

父母的建议 1.251 0.264 父母的建议 0.014 0.907

学校教学资源 3.827 0.051 学校教学资源 0.341 0.560

教师的建议 0.002 0.966 教师的建议 0.677 0.411

同伴选择 11.633 0.001 同伴选择 0.771 0.380

度情况发现,偏Eta方(Partialη2)分别为0.017和0.014,均小于效应量中的区分临界点0.06,效应量小,说明差异小,对研究结果影响不大。

4.不同身份特征教师在高中生选科时优先考虑因素上的差异分析

由表5可知:

(1)任教不同学科的教师对高中生选科时优先考虑因素差异不显著

利用单因素方差分析去研究教师所任教学科对“您认为高中生选科时优先考虑因素依次是什么”的差异性,在“学科兴趣”“学业成绩”“大学专业要求”“未来职业规划”“父母的建议”“学校教学资源”“教师的建议”“同伴选择”均不会表现出显著性(p>0.05),并没有差异性。

(2)不同性别、角色、教龄教师在高中生选科时优先考虑的个别因素上差异显著

利用单因素方差分析去研究教师的性别、是否担任班主任及教龄对“您认为高中生选科时优先考虑因素依次是什么”的差异性,在“学科兴趣”“学业成绩”“大学专业要求”“未来职业规划”“父母的建议”“学校教学资源”“教师的建议”“同伴选择”8项具体因素中,各在其中一项上呈现出显著性(p<0.05),有着显著差异性,分别是“未来职业规划”“同伴选择”“学校教学资源”项,其余各项均不会表现出显著性(p>0.05),并没有差异性。

通过效应量(Effectsize)研究该三项差异幅度,偏Eta方(Partialη2)分别为0.008、0.020和0.024,均小于效应量中的区分临界点0.06,属于效应量小的区间(偏Eta方表示效应量大小时,效应量小、中、大的区分临界点分别是0.01,0.06和0.14),说明差异很小,对研究结果影响不大。

5.不同身份特征教师在高中生选科过程中存在问题上的差异分析

由表6可知:

(1)不同角色、教龄教师对高中生选科存在的问题的分析差异不显著

利用单因素方差分析去研究教师是否担任班主任、教龄对“您认为当前学生选科过程中存在的问题有哪些”的差异性,在“学习兴趣、能力等认知不清”“生涯缺乏规划”“不了解高校招生专业选科要求”“盲目从众心理”“避难就易忽视未来发展”“家长干预过多”“学校限制选科”均不会表现出显著性(p>0.05),不会表现出显著性差异。

(2)不同性别、任教学科教师在高中生选科存在的个别问题上差异显著

利用单因素方差分析去研究教师的性别、任教学科对“您认为当前学生选科过程中存在的问题有哪些”的差异性,其中不同性别教师在“学习兴趣、能力等认知不

23

学生·成长指导

2022.22

表6不同身份特征教师在高中生选科过程中存在问题上的差异表现

身份特征 维度 F p 身份特征 维度 F p

教师性别 学习兴趣、

能力等认

知不清

0.033

0.855

教龄 学习兴趣、

能力等认知

不清

1.616

0.169

生涯缺乏规划 0.930 0.335 生涯缺乏规划 1.903 0.108

不了解高

校招生专

业选科

要求

1.341

0.247 不了解高校

招生专业选

科要求

0.286

0.887

盲目从众心理 0.185 0.667 盲目从众心理 0.136 0.969

避难就易

忽视未来

发展

0.068

0.794 避难就易忽视未来发展

0.778

0.540

家长干预过多 0.841 0.359 家长干预过多 0.352 0.843

是否

担任

班

主任 学习兴趣、

能力等认

知不清

2.509

0.114

任教学科 学习兴趣、

能力等认知

不清

7.419

0.007**

生涯缺乏规划 0.160 0.689 生涯缺乏规划 0.007 0.932

不了解高

校招生专

业选科

要求

0.052

0.820 不了解高校

招生专业选

科要求

1.228

0.268

盲目从众心理 0.106 0.745 盲目从众心理 0.000 0.996

避难就易

忽视未来

发展

0.590

0.443 避难就易忽视未来发展

6.637

0.010*

家长干预过多 0.064 0.800 家长干预过多 0.872 0.351

清”“生涯缺乏规划”“不了解高校招生专业选科要求”“盲目从众心理”“避难就易忽视未来发展”“家长干预过多”6项不会表现出显著性(p>0.05),没有差异性;在“学校限制选科”1项呈现出显著性(p<0.05),有着差异性,男的平均值(0.27),会明显高于女的平均值(0.13)。任教不同学科教师在“生涯缺乏规划”“不了解高校招生专业选科要求”“盲目从众心理”“家长干预过多”4项不会表现出显著性(p>0.05),在“学习兴趣、能力等认知不清”“避难就易忽视未来发展”“学校限制选科”3项呈现出显著性(p<0.05),有着差异性。

通过效应量(Effectsize)研究该四项差异的幅度,偏Eta方(Partialη2)为0.035、0.013、0.011和0.013,均

24

小于效应量中的区分临界点0.06,说明差异小,对研究结果影响不大。

三、研究结论与建议

(一)研究结论

本调查研究以选科切入调研当前高中教师对学生选科的关注情况及其对学生选科的指导影响的因素和存在的问题等,并通过量化与质性研究分析,得出如下主要结论。

1.教师对学生的选科问题比较关注

通过描述性和差异性分析可以看出,绝大多数教师对学生选考科目的选择都十分关注,不同性别和不同教龄的教师对学生选科的关注不存在显著差异性,即使班主任和非班主任、任教选考科目和非选考科目的教师对学生选考科目选择的关注存在显著差异,但是通过效应量(Effectsize)进一步研究差异幅度情况发现,差异幅度很小,对研究结果影响不大。

2.教师能够在能力所及的范围内给学生选科提供建议

绝大多数教师都可以从自己任教学科出发,从选科与专业的关系角度对学生进行学科发展知识的普及;也会从职业发展的角度对学生进行相关社会职业知识的介绍,从而可以帮助学生形成“学科—专业—职业”的较为系统的认识,使学生在进行选考科目的选择时有针对性,不至于盲目或者无从下手。不同性别和不同教龄的教师在从学科发展和职业发展角度对学生提供选科建议方面不存在显著差异性。无论是班主任还是非班主任、是任教选科科目还是非选考科目的教师,在从职业发展的角度给予学生提供选科建议时也不存在明显差异,只在从学科发展角度提供选科建议存在显著差异,但是通过效应量(Effectsize)进一步研究差异幅度情况发现,差异幅度很小,对研究结果影响不大。

3.教师介入学生选科的方式比较理性,尊重学生的自主选择权

教师普遍认为学校和教师介入学生选科的方式,是通过生涯规划教育、学科专业介绍等方式,以便帮助学生在选科前具备进行学业生涯规划的基本技能。学生再运用生涯规划技能,根据自身兴趣、性格等个人特质和高校招生专业、未来社会人才需求等信息,综合考虑合理选择。在介入学生选科方式上,不同性别和角色的教师都表现出一致性,不存在差异。虽然不同教龄和任教不同学科的教师在介入选科方式上存在差异,但是通过效应量(Effectsize)进一步研究差异幅度情况,差异幅度很小,对研究结果不会有太大影响。

4.教师认为高中生选科时优先考虑的是学生的个人兴趣等因素

教师普遍认为学生选科优先考虑的是学科兴趣、学业成绩、未来职业规划等个人因素,不同角色、不同教龄和

2022.22

学生·成长指导

任教不同学科的教师在这三个个人因素上均表现出一致性,不存在显著差异。只有不同性别教师在“未来职业规划”项上存在显著差异,但差异幅度很小,对研究结果造不成太大影响。

5.教师对学生选科过程中存在问题的判断比较一致

教师普遍认为学生选科过程中存在对自我学习兴趣、能力等认知不清、生涯缺乏规划、不了解高校招生专业选科要求、避难就易忽视未来发展等问题,不同性别、不同角色、不同教龄的教师在这些判断上均表现出一致性,只有任教不同学科的教师对“学生对自我学习兴趣、能力等认知不清”和“避难就易忽视未来发展”存在差异性,但差异幅度很小,对研究结果影响不大。

(二)对策建议

目前,已有21个省市进行了新高考的探索和实践,2022年秋季,山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海和宁夏八个省区的新高一也将开始实施“3+1+2”的高考模式。针对学生选考科目的选择问题,我们教师不仅要关注,而且要给予必要的科学指导,帮助学生做好学业规划。

1.在学科教学中渗透生涯规划教育,引导学生确定自己的生涯目标

据调查,很多学校并没有专门的生涯规划教育课程和专职的生涯规划教师,在学生选科过程中比较普遍的做法是选科专题辅导、学生兴趣与职业倾向测试,有条件的还会利用学生社会综合实践活动进行职业体验活动或拓展。仅通过这些方式,很难让学生实现正确认识自我,并在此基础上具有进行生涯规划的能力。因此,作为教师,可以在日常教学中寻找本学科与生涯规划教育的契合点,将生涯规划辅导内容适度、巧妙地融入进去,帮助学生了解相关职业的基本内容、职业精神、职业能力、职业前景、职业需求与社会需求等。这样,不仅可以帮助学生了解相关职业知识,而且有利于引导学生将学科、专业、职业建立起内在的联系性认识,从而帮助学生初步明确自己的生涯目标和努力方向,有意识、有计划、有目的地培养自己的生涯适应能力,激发学习的积极性和主动性。

2.鼓励学生进行自我认识与生涯探索,认清自我个性特质与潜力

高中生处于人生观和价值观发展的关键期,有自己的独立思考和判断能力,但他们是未成年人,社会阅历和经验相对比较匮乏,知识体系也不完备,导致他们在看待一些问题时难免不全面。因此,在确定选考科目时,需要师长进行必要的引导。为了避免学生觉得干预过多而产生抵触情绪或者依赖心理,在学生进入高中起,教师就应该引导学生进行自我认识与生涯探索,从而使学生认清自己的个性特质与潜力。高中生只有通过自我认识与生涯规划

的不断探索,才可能正确认识自己并了解自己未来的发展方向。

3.引导学生将学习成绩与学科兴趣相统一,实现可持续发展

当前,学生选科时首先想到的就是学科兴趣和考试成绩。但往往会出现一些学生以高一时的某次成绩来决定选考科目,这是不科学的。因此,教师在日常教学中要引导学生不能只看眼前成绩,还要从长时段来看待成绩的发展或变化。同时,教师还需要结合学科特点跟学生讲清楚到高二、高三时本学科所学知识和难易程度等。这样,让学生在一个较长的时间轴上来看学习情况与考试成绩,进而搞清楚自己对该学科到底有没有真兴趣。因为学科兴趣是提高成绩的动力,如果你仅仅是因为某学科在高一阶段所学的知识比较简单或者考试成绩相对较高而选择了该学科,却对该学科没有浓厚的学习兴趣,必定影响今后的成绩。

4.加大新高考政策的宣传,以政策指引学生前进方向

新高考赋予了学生选择的自主权,但并不是毫无限制。因此,学生在选科时,不能仅仅考虑自己的喜好、兴趣等个人因素,还需要考虑高校拟招生专业的选科限制要求、社会未来人才的需求等。因此,教师尤其是班主任,在日常教育教学活动中要加大新高考政策的宣传。例如,要向学生宣传2021年教育部印发的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》或者各省市依据该指引公布的“普通高校拟招生专业(专业类)选考科目要求”,引导学生关注普通高校拟招生专业(专业类)的相关选科限定要求,如果学生有明确的想要报考的高校及专业,一定要清楚想要报考的高校专业的选科要求。如果没有明确的高校及专业目标,高中生也要清楚自己当前选择的科目将来可以报考哪些高校及专业。

除上述因素外,作为学生个体还需要考虑就读学校的资源,比如,该校某学科教学在区域内有一定影响力,师资力量强,你选该学科就比较占优势。总之,影响高中生选科的因素很多,教师要引导学生综合平衡各因素,科学合理地选择选考科目。

参考文献:

[1]中华人民共和国国务院.关于深化考试招生制度改革的实施意见[EB/OL].http://jw.beijing.gov.cn/xxgk/zxxxgk/201606/t20160606_1445475.html.

[2]北京市教育委员会.北京市深化考试招生制度改革的实施方案[EB/OL].http://jw.beijing.gov.cn/xxgk/zxxxgk/201606/t20160606_1445475.html.

[3]崔霞.普通高中生涯教育跨学科融合的课程化探索[J].中小学心理健康教育,2022(15):52-54.

25