SCI论文(www.lunwensci.com):

一、案例背景

小学科学是一门基础性、实践性、综合性的课程,探 究活动是学生学习科学的重要方式,倡导学生探究式学 习也是小学科学的课程理念。新课程标准中提到科学探 究针对于五六年级目标:能基于所学知识,从事物的结 构、功能变化及相互关系提出科学问题、作出针对性的 假设、制定实验方案、获取事物信息、整理信息、得出结 论、评价及反思。 旧版苏教版科学五年级下册第二单元 《形状与结构》中《折形状》是在学生已经学习了常见材 料、常见力的基础上,通过折成不同形状的纸为例,研究 它们的承受力,引导学生发现纸的形状与它们的承受力 大小有关,从而发现薄材的弯曲变形可以增大其承受力。 宗旨是引导他们了解形状与结构的初步知识,掌握科技 制作的初步技能,培养创新意识、创新兴趣、创新胆量。

同时,关于思维可视化话题已是教育界关注和谈论 的热点,也是众多教育人和学科教师不断尝试和探索的 课题。鉴于五年级的学生已经具备了一定的科学知识和 科学技能,故以《折形状》为典型,大胆开展“思维可视 化”探究,追寻更有效的科学课堂。

本文试以《折形状》一课谈谈学生思维可视化教学 手段的认识和思考,构建高效的科学课堂。

二、案例描述

本节课在学生具备一定观察、认知能力的基础上, 以游戏、实物、图片、语言等为引导,一步步在探究形状 与承受力大小的关系的实验过程中,根据学生思维的显 性进一步进行实验,促进学生个体能力的发展,发展学 生科学素养,提高科学课堂效率。

活动一:游戏导入,激发兴趣

1.游戏:在大家的桌子上,有双面胶、纸、科学书。不 借助任何帮助,你们有办法让一张纸托起我们的科学书 吗? 请学生思考后小组内动手试试。

2.你们在试验时有什么发现吗?

3.今天,我们每位同学已经变成了小小科学家,小 小工程师, 能从事物的结构中提出可探究的科学问题, 并提出自己的猜想—揭示课题:折形状。

活动二:观察身边物体,研究各种形状的特点及作用

1.播放图片:这些都是我们身边的物体(乌龟、仙人掌、 帐篷、台灯、房屋、金字塔),请你们仔细观察,这些物体都 有哪些形状? 这些形状有什么特点? 小组内讨论一下。

2.观察我们的教室,说说教室里的一些物体是由什么 形状组成的? 这样的形状有什么好处? 小组内讨论一下。

3.这些形状用立体图可以怎么表示呢? 小组内动手 画一画。(课件展示:三棱柱、四棱柱、多棱柱、圆柱体)

活动三:科学探究,观察实验

1.通过观察我们发现生活中物体有各种各样的形状, 以此增加自身的承受能力。下面我们就借助这张纸来进 行研究物体形状和承受力间的关系 。这张纸,你能把纸 折成什么形状? (学生纸上设计自己认为承受力最大的 形状,并在小组内说一说根据—作出有根据的假设。)

2.如果每个组都做这么多种形状,时间不够,怎么办? (每组同学设计形状后投票选择两种最想研究的形 状作承受力大小的对比,其余课间找时间继续完成。)

3.开始实验时,我们要注意什么? 比如:折纸需要的 材料?怎么折?折时注意什么?放科学书怎么放等等(通过指导学生选择实验用的纸,为实验操作控制变量, 向学生渗透设计实验的方法 。)

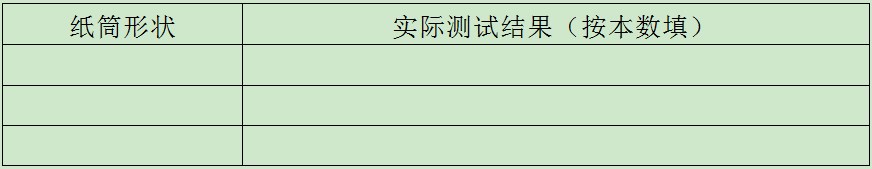

4.小组实验并填写实验记录、整理数据。(教师巡视 指导)

5.小组派代表汇报实验数据并谈一谈你们小组的发 现,老师利用 Excel 进行统计,求出平均值 。(得出结论、 表达交流)

6.同学们出现了不同的意见,要想真正说服自己和 别人,怎么办? (反思与评价)

活动四:归纳总结

通过游戏我们提出问题,接着根据观察我们又作出 假设,设计实验方案,搜集证据,处理数据,得出小组结 论,在全班表达和交流中我们终于知道了一张纸的“魅 力”有多大了吗?

活动五:拓展延伸,布置作业

1.游戏:(出示四个蛋)请一位同学站上去,你们猜这些蛋会破吗?

2.学生上台表演。学生试着分析蛋没破的原因。 3.展示壳体结构的悉尼歌剧院、北京网球馆等图片。

4.知识来源于生活也应用于生活,请学生课后思考: 生活中哪些建筑的设计来源于生物?

三、案例分析

(一)细酌选择“可视点”

思维是人脑对客观现实间接的和概括的反映,它是 隐性的, 过去人们总是把眼光聚焦在知识的积累方面, 而笔者粗浅地认为知识再多,离开了“思维”就变成了 “死知识”,授人以鱼不如授人以渔 。可思维可视化过程 中,“可视点”的选择该是如何呢?

笔者粗浅地认为:现在为了提高教学质量,得到更 高的分数大多数教师和学生都把目光聚焦到了“答案”上, 忽视了“答案”的解决过程、“问题”解决的方法 。其实学 生思维的培养并不等于“答案的积累”,而是来自于“得 出答案的思维方法和过程”。我们要从“关注答案”向“关 注答案的生成过程”进行转变,从依靠感性经验解决问 题向理性思考解决问题的方式进行转变。

《折形状》课堂上老师在能力的培养中一共有 2 条线: 一条横穿整个探究实验的科学探究步骤:提出问题—作 出假设 —制定计划—搜集证据 —处理信息 —得出结 论—表达交流—反思评价;一条是认识物体形状不同和 承受力大小的关系; 教师整个课堂没有呈现知识点,注 重的是学生的前知识,是学习过程,是学生学习的方法, 主要让学生观察、发现、实验,从而自己得出观点 。知道 不一定能做到,但通过做过可以加深知识的了解。

(二)推敲辨识“可视点”

如何辨识“可视点”? 笔者粗浅地认为:科学技术的 快速发展对每一位公民的科学素养提出了新的要求。因 此,“可视点” 的辨识就是要以培养学生科学素养为基 础,针对于每节课的课程目标,了解与认识水平相适应 的科学知识,体验科学探究的基本过程,培养良好的学 习习惯,发展学生科学探究能力、学习能力、思维能力、 实践能力与创新能力,形成科学的态度为宗旨,训练学 生的各项思维,通过语言的引导、游戏的进行等教学活 动推敲出来。

《折形状》这节课可以根据课程标准中科学知识目标、 科学探究目标、科学态度目标和科学、技术、社会与环境 目标推敲“可视点”,以形状贯穿全文,形状的认识、形状 的设计、形状与承受力的关系、再次设计“形状”等,隐形 的思维可视化,发展学生思维,提高科学课堂的效率。

(三)共同努力,构建高效课堂

俗话说:说了你不一定会了,但会做了一定是你懂了 。小学科学课程本身就是一门基础性课程,一门实践 性课程,一门综合性课程。因为时间的限制,在《折形状》 这一课中,我们只是让学生进行了设计你认为承受力最大的形状,只是让学生进行了设计,没有让每一个学生 的想法都体现出来,但我相信学生有办法可以推选出他 们最想做的 2 个。而且我们也留了课后作业请同学们继 续探究形状与承受力大小的关系。这也是让科学的课堂 延续到了课后,笔者认为构建高效的科学课堂不仅在教 师,还应该有家长的支持和学生的参与;不应仅限于课 堂的观察实验,还应在于课外“知识”的积累 。笔者粗浅 地认为为了发展学生的思维,提高科学课堂的效率还可 以从几个方面做起:

1.强化课堂常规,务实高效课堂

课堂是学生得以提高的重要阵地,教师应把握好主 阵地,而高效的课堂呈现教师应在课下加强备课,特别 是每周一次的集体备课活动,紧扣教材根据学生实际认 真地研讨课堂教学设计:课堂导入的针对性、关联性、直 观性、启发性和灵活简洁性;教师讲授内容的精当、语言 的规范、提问的有效和板书的工整;课堂练习的针对性; 课堂小结的方式方法和作业布置的形式、评语及辅导; 除此之外,课堂上还应加强教学管理,教师可以制定一 系列规章制度,针对教学环节提出具体的要求;上完课 教师及时进行教学反思,在教研时可以进行研讨,发现 优点与不足,以便取长补短,相互学习,共同提高。

2.作“支持型”家长,静听花开的声音

苏霍姆林斯基说:“最完备的社会教育是学校教育 和家庭教育。”这充分说明在影响孩子的各种因素中,家 庭教育和学校教育是最重要的。每个孩子都是一颗花的 种子,只不过每个人的花期不同。有的花,一开始就很灿 烂的绽放,有的花需漫长等待,不要看别人怒放就着急, 相信是花都有自己的花期 。细心地呵护自己的花,慢慢 地看着它长大,陪它沐浴阳光和风雨,这何尝不是一种 幸福 。 因此,家长要重视家庭教育,转变陈旧观念,遵循 科学有效的教育方法,树立榜样,给孩子创造良好的学 习环境 。科学不像语数外,没有立竿见影的成绩,没有 “鲜艳的花朵”,但只要你细心关照,作“支持型”家长,有 一天他会变成参天大树。

3.独立思考,作学习的主人

一节完整的课, 学生会经历认知事物的三个阶段: 课前,课上,课后;传统的课堂教学,学生对新知识的认 识是从哪里来,也就是复习提问;创设情景教学,提出问 题,引起认知冲突;接下来就是解决问题生成新知;深化 理解过程;课堂小结和布置作业;整个课堂学生得不到 思考,思维得不到锻炼,能力得不到提高,只能跟着老师 的 PPT 进行学习“知识”。为此,学生应在课前对于上课的 内容进行独立思考,结合自己平时生活中所见所闻提出

自己的观点、疑问等,课堂和教师面对面交流讨论解决 自己的疑虑,课后独立思考自己的收获,作学习的主人。

高效的课堂离不开思维的锻炼,如何使得思维可视 化来提高教学效果未来还需要更多探究与努力。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/37516.html