SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:根据《工程教育认证标准》的要求,本文以徐州工程学院高分子材料与工程专业为研究对象,通过对毕业生、用人单位和已通过认证高校的调研分析,构建了工程认证为导向的高分子材料与工程专业课程体系。优化后的课程体系突出体现了以学生为中心的设计理念,解决复杂工程问题的核心能力要求和较高的人文社会素养。新课程体系能确保学生的综合素质和工程能力均能够达到认证标准的规定。

关键词:工程认证;高分子材料与工程;课程体系

本文引用格式:董黎明,等.工程认证为导向的高分子材料与工程专业课程体系构建——以徐州工程学院为例[J].教育现代化,2019,6(88):123-126.

一工程认证的意义与必要性

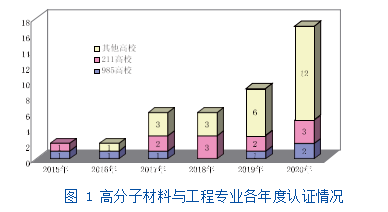

2018年3月7日习近平总书记在全国两会中提出“人才是创新发展的第一资源”,这无疑对人才培养质量提出了更高的要求。随着我国“一带一路”的推进,全球经济一体化化进程的加快,工程类专业在国际间的互认变得越来越迫切[1]。成立于1989年的《华盛顿协议》是世界上签署时间最早、缔约方最多、最具权威的国际性本科工程学位互认协议[2],中国作为第18个正式签约国于2016年6月正式加入该协议,标志着我国工程人才培养正式迈入国际化和标准化的快车道。2018年全国教育大会和新时代全国高校本科教育工作会议要求建立三级专业认证制度,建设一流本科专业,都更加明确了认证工作的地位和作用。截至2019年,全国共有227所高等学校的1170个专业通过了工程教育认证,分布于机械、化工与制药等21个工科专业类。属于材料类的高分子材料与工程专业已经有25所高校通过专业认证,2020年还将有17所高校(含重评)提出认证申请,分类情况如图1所示。

由图1可知申请认证的高校数量增长很快,并且越来越多普通高校意识到工程教育认证对于专业建设和人才培养的重要意义,迫切需要通过使用工程认证这个准尺衡量和审视专业存在的问题,从而能够提升专业建设水平和人才培养质量[3]。其中游峰[4]、杨燕[5]、陈建兵[6]探索了在进行高分子材料与工程专业工程教育认证的过程中专业人才培养模式的改革实施方法,并详细的分析了工程认证对专业的重要影响。邸明伟[7]以学生为中心以及成果导向(OBE)理念成功构建了合理适用于工程认证的高分子材料与工程专业本科课程体系。对标专业认证能够把准高等教育发展的脉搏,保证专业教育的质量,进而促进整体教育水平的提高,徐州工程学院作为地方应用型本科院校,高分子材料与工程专业是2011年获教育部批准备案新建本科专业,现执行的教学课程体系在地方的“本土性”、应用型的“定位性”、本科院校的“层次性”、方案的“规范性”上还有所欠缺。因此,对标工程教育专业认证标准、专业类教学质量国家标准、新工科建设要求开展课程体系的重新构建对本专业建设和学水平的提高有着十分重大的意义。

二 工程认证为导向的课程体系构建过程

“学生中心、产出导向、持续改进”是工程教育认证标准的三大理念,构建合理、有效和严谨的课程体系需要针对实际情况进行充分的调研和论证。在学院的精心组织和安排下,通过走访、座谈、问卷等多种形式开展了毕业生、用人单位和已通过认证高校的调研工作。

(一)毕业生调研

通过设计调查问卷,通过网络的形式发放给毕业生(2011级-2014级),共收到调查问卷109份,占毕业生总人数324人的33.6%。在问卷调查中关于所学专业的课程设置(多选)的反馈中,认为基本合理的占54.1%,说明学生对以往课程体系的认可度不太高,应该进行优化设置。认为理论课多,实训少的占47.7%,认为实训多,理论课少的为0%,说明学生对实习实训课程需求较高。认为一些该开的课程没有开的占5.5%,有些课程不必开的占10.1%,说明学生对开设的大多数课程还是比较认可的,只在其基础上进行适当调整即可。在问卷调查中关于毕业生目前最需加强的知识(多选)的反馈中,认为需要加强专业知识占52.3%,这与工作相关的毕业生基本一致,说明毕业生工作后从事相关专业,发现专业知识的不足,需要进一步加强。认为需要加强外语知识的占53.2%,说明外语能力对学生发展有强相关作用,建议增加课时或提高双语课程的比例。也有部分学生选择加强计算机知识占22.9%,认为需要加强公关礼仪占18.3%,认为需要加强法律知识占11%,认为需要加强文案写作知识占16.5%,在课程设置中可以适当考虑增加或调整该课程的内容。在问卷调查中关于毕业生认为重点加强素质的培养(多选)的反馈中,认为需要重点加强专业知识与技能占62.4%,说明毕业生工作后从事相关专业,发现专业知识与技能的不足,需要进一步加强。认为需要重点加强事业心与责任感占49.5%,这些说明学生工作后能认识到工程人员的必要素质和必须品质。认为需要重点加强创新能力占48.6%,这也说明工作环境对创新能力的需求越来越高,不能只注重学生基本素质和能力的培养,应该加强创新创业教育,鼓励学生在校多参加挑战杯等创新竞赛使能力得到提升。认为需要重点加强外语水平占45%,再次说明对外语能力的迫切需求。认为需要重点加强职业道德占28.4%,认为需要重点加强团队协作精神占21.1%,认为需要重点加强计算机应用能力占19.3%,认为需要重点加强组织管理能力占14.7%,认为需要重点加强吃苦精神占12.8%,在培养方案能力要求的设置时也应该部分考虑该方面的需要。

(二)用人单位调研

采用走访、座谈对四家高分子材料相关企业进行调研,四家企业有2家上市公司,1家国有企业,涵盖了塑料合成、成型加工、橡胶和胶粘剂四个领域具有一定的代表性。四家企业未来三年内对高分子材料与工程专业人才的需求状况均为:有需求,10人以上,说明企业对高分子专业人才需求迫切。根据四家企业的实际情况,技术工人、性能检测工、一线管理人员、市场营销人员、计算机人员、英语专业人才,这些岗位的人才需求最为迫切。可见对一线工作人员是需要的主要,这与我们培养的目标相对应、相适应。四家企业中有三家企业认为毕业生应获得以下二方面的知识和能力。掌握高分子材料的合成、改性的方法;掌握高分子材料的合成、改性及加工的工艺研究、设计和分析测试方法,并具有开发新型高分子材料及产品的初步能力。可见企业对本专业解决复杂工程问题的要求是较高的,培养方案更应该加强专业课程的能力培养。四家企业中有三家企业认为高分子材料选用及性能检测、高分子配方设计课程在实际工作用处最大。个别企业认为化学基础知识、高分子基础知识(高分子化学及物理等)、高分子成型加工课程、企业管理及市场营销相关课程、职业道德、计算机应用在实际工作用处较大。另外企业认为高分子材料与工程专业必须开设高分子成型加工实训、涂料及胶粘剂相关实训课程,适当开设化学化工检验分析、化工原理及工艺设计、高分子合成实训课程。

(三)认证高校调研

为了解国内其他高校应用型本科人才培养模式的经验,实地调研了南京理工大学和河北工业大学的专业认证情况,考察了12所高校高分子材料与工程专业的人才培养方案中的课程体系内容。这些高校从2015年到2019年已分别通过了《华盛顿协议》的中国工程教育认证工作,课程体系的系统性、可持续发展性、适应性和特色等方面且得到国内外的广泛认可,值得借鉴。

三工程认证为导向的课程体系构建内容

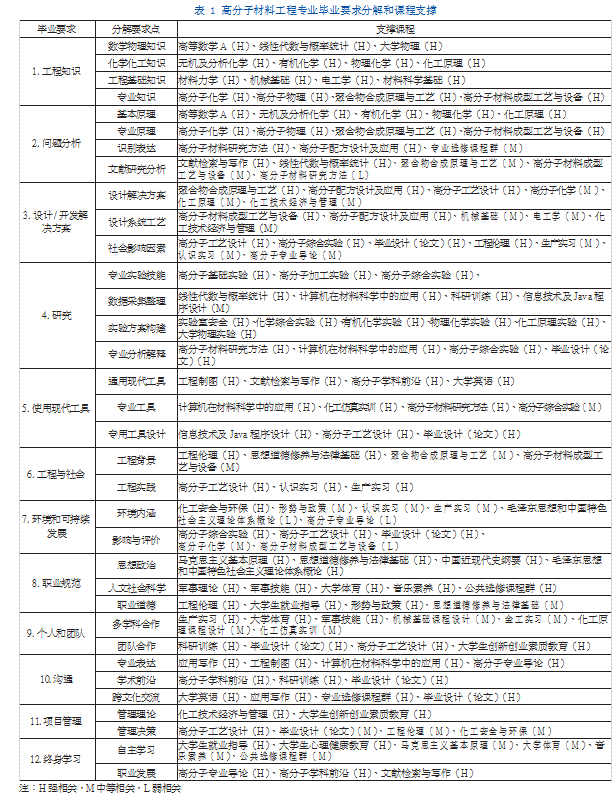

课程体系是在一定价值观指导下,学校围绕各专业培养目标而设置的全部课程要素及要素间的组织排列形式与各类课程要素间的配比关系[8]。根据《中国工程教育专业认证通用标准》的12项毕业要求,本专业结合我校的实际情况,制定了12项高分子材料与工程专业毕业要求并对其进行分解并将支撑课程进行归类,如表1所示。

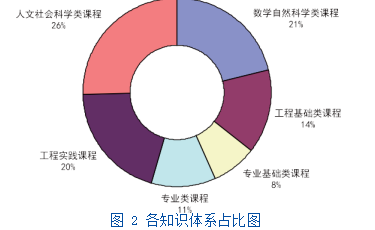

本专业最低毕业总学分为169.5学分,其中:数学与自然科学类课程36学分工程基础类课程24.5学分,专业基础类课程13学分,专业类19学分,工程实践34学分,人文社会科学类43学分,符合工程认证材料类专业补充标准要求,各类课程学分及各知识体系占比如图2所示。

从我校高分子材料与工程专业课程体系设置来看具有以下几个特点。

1.课程体系的设计突出了解决复杂工程问题的核心能力要求。根据高分子材料与工程专业复杂工程问题的特征,精心地选择教学内容开展数学、物理、机械、电工、力学等多学科综合知识应用能力的培养,专门针对性地开设复杂工程问题的高分子配方设计、高分子工艺设计和化工仿真实训等专业课程,系统全面地解决复杂工程问题需要开设的工程制图和计算机在材料科学中的应用等技术和工具课程。

2.课程体系的设计突出了学生为中心的设计理念。充分考虑学生的学习行为特征,保证课程体系的系统性整体性,加强课程之间的关联性和协调性;通过长周期的科研训练和毕业设计课程保证学业导师制度的贯穿实施,使学生在学习、生活、就业中遇到问题时能够方便地寻求老师帮助。

3.课程体系的设计突出了提升学生的审美和人文素养、生活素养、科学素养、体育精神以及社会责任感。在开展专业教育,培养学生职业能力的同时,积极倡导幸福生活观,通过音乐素养、大学体育等课程提高学生社会适应能力、职业竞争能力和幸福生活能力。

四结束语

高分子材料工程专业是材料学和化学化工的交叉专业,涉及的技术领域多,服务行业门类多,人才市场需求量大,在这一背景下,培养的学生不仅需要有材料学、化学、化工等相关学科的理论知识,更要有较强的综合运用相关知识来解决复杂工程问题的能力。然而解决复杂工程问题能力的培养更需要了解或熟悉工程专业的任课教师,任课教师也需要参加工程实践锻炼提高自身的工程能力。课程体系的贯彻实施更需要符合工程认证的课程教学标准,课程教学大纲更需要精心设计实现对培养目标的有效支撑。

参考文献

[1]包万平.“一带一路”高校专业国际认证的中国策略[J].大学教育科学,2018(05):81-87.

[2]International Engineering Alliance,25 Years of the Washington Accord 1989-2014[R].New Zealand:International Engineering Alliance Secretariat,2014.

[3]黄进刚,陈婷婷,陈建军,等.工程教育认证对地方院校环境工程专业建设的影响[J].教育现代化,2016,3(32):59-61

[4]游峰,曾小平,姚楚,等.工程认证背景下高分子专业人才培养的改革实践[J].广州化工,2018,46(23):173-174.

[5]杨燕,陈智栋,刘春林,等.工程教育认证背景下高分子材料与工程应用型人才培养研究[J].产业与科技论坛,2016,15(19):122-124.

[6]陈建兵,杨小红,钱立武.地方应用型本科院校高分子材料与工程专业认证体系的构建与实践[J].大学教育,2015(06):129-131.

[7]邸明伟,高振华,韦双颖,等.基于工程教育认证的高分子材料与工程专业本科课程体系构建-以东北林业大学为例[J].广东化工,2018,45(20):165-166.

[8]肖芬.本科课程体系优化研究[D].湖南农业大学,2007

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30480.html