SCI论文(www.lunwensci.com):

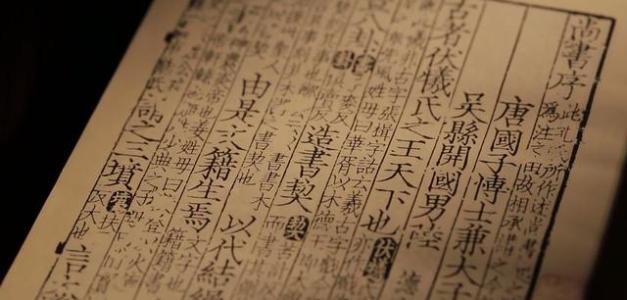

摘 要 人性包含自然性和社会性,在社会关系总和中,人性主要指人的社会性。儒家所说的性善和性恶指人的社会伦理道德之性,是对人在社会关系总和中的道德评判。在儒家人性本体论中, 性与情是一对重要的关系。文章重在探究不同时期,儒家对性与情关系的主张及现实教育意义。

关键词 儒家;性情论;现实教育意义

作 者 李清华,福建省教育科学研究所副研究员 (福州 350001)

万物皆有性,人也不例外。人性是人区别于其他动物的根本属性, 是人之所以为人的内在规定性,这是人的共同性和普遍性。儒家所说的性善和 性恶,是将人性引入社会关系总和中,在人性的自 然属性基础上赋予其社会属性,即人的社会伦理道 德之性,也就是人的独特性。人之外的他类之物只 有自然属性,没有社会属性。因此,马克思说 “人性是一切社会关系的总和”[1], 强调人的社会性,人性只有在社会关系总和中才有善恶之说。

一

郭店楚简 《性自命出》中说: “性自命出, 命自天降。道始于情,情生于性。始者近情, 终者近义。”[2]这说明人性是与生俱来的,是天生的自然属性。人之情源于人之性,由人内在之质决定, 人之情会影响人之道,即人在现实社会中所奉行之道受人之情好恶的影响, 因此 “道始于情”, 而终归又要回到人之义上,说明由情到义,由始到终, 人道合内外之情义。 《性自命出》又说: “知情者能出之,知义者能入之。”[3]知情,则能使人性所涵之真情显发于外; 知义, 则能把人道之原理纳于身心, 以涵养人的性情。由性情的真实流露而提撕人伦, 由践履人义而修养性情, 这是道之所以为道的根本,也是成己成人生命活动的真实内容。因此, 儒家探讨的人性之善恶,只是讨论作为社会伦理道德 层面的人性, 其实是讨论性中之 “质” 的优劣差别,是人天生的内在本质的优劣差别。同时, 这个差别决定了人心中之 “情 (七情六欲)” 的不同,从而直接影响人心的选择,心动而行,才有良行和 恶行之分。行中品人之格, 反映了人的品格。可见,人的品格是由他人或群体对人之 “行” 进行社会评判的结果,也是长期积淀的结果。因此, 人性的善恶只是人在现实社会关系总和中表现出来的 “行为” 的善恶而已。儒家说人性善或人性恶, 只是说人的社会性, 人的自然性与其他动物之性一样,无所谓善也无所谓恶,而是规定这物区别于他 物的内在根本属性。

《性自命出》说:“四海之内,其性一也; 其用心各异,教使然也。”[4]这说明就自然属性而言, 万物之性都无善无恶,人也一样,但就人在社会关系总和中因为其用心各不相同,才有善恶之分, 而用心之所以各异与后天教化有一定关系。这也说明教育可以陶冶人的情操,培育人的情趣,绝大多数人应当接受教育。同时,良好的教育环境和生活环境可以让绝大多数人向善,恶劣的教育环境和生活环境可能会使某些人向恶。当然,若能做到 “出淤泥而不染”,说明其天生本质优良。

再者,《性自命出》说:“好恶,性也; 所好所恶,物也。”[5]这说明人心所好恶的是外在的物, 当外物作用于人心时, 会对人的心中之情产生影响, 如何对待外物 (或他人) 的刺激,如何抉择, 主要决定于人内在的本质和后天的人性修炼。因此, 在教育中,只有从小反复不断地对人心中之情进行熏 陶、净化,使人心、人情有所止, 最终止于至善, 才能成就善的人情和人心,才有良知和良行, 这是教育的初衷和终极目标。

二

孔子最早将人性引入社会伦理道德评价中。在《论语· 阳货》中, 孔子说: “性相近也, 习相远也。”[6]意指人的本性,即自然之性是相近的, 都具有人之性,但由于后天所处的社会生活环境和教育 环境不同,每个人的处世态度和做事风格就会有很 大不同。同时,孔子把 “仁” 作为人性的根本, 并将 “仁” 作为社会伦理道德评价的核心内容。孔子又作 “礼” 来规范人的行为,以培育人内心高尚的情操和高雅的情趣。由此, 他提出 “克己复礼”,要求人们在日常生活中要克制非分之情欲, 实现“仁” 的目标。可见, 孔子是 “以情现仁, 以礼限情”,只有真实地面对自己内心的情欲, 才能做到 “从心所欲,不逾矩”。因此,孔子十分重视人内在 情欲的培育和修炼,但很少直接谈论人的 “性” 与“情”。孔子在对弟子进行伦理道德教化的过程中体 现出他对人内在的 “性” 和 “情” 的要求。如 “己所不欲,勿施于人”[7] “己欲立而立人, 己欲达而达人”[8] “君子成人之美,不成人之恶”[9]等, 都体现出 “推己及人” 的爱人情怀, 并以这种 “爱人” 的情怀践行 “人道”, 这是孔子在人性论中提出实践 “人道” 的理想模式。因此,孔子的 “仁学” 是一种情感哲学, 在情感的基础上表现出 “从心所欲,不逾矩” 的人性自觉。

在郭店简书的儒家文献中,认为 “情” 是人在外界刺激后产生的肯定或否定的心理情感反应, 并进一步将这种情感反应付之于自己的行为中, 这才有善行和恶行之别。人在动情、动心后,所实施的 善行或恶行取决于人内在本质的优劣。内在本质优 良,心中有仁,其情也善, 其行也善, 其性也善; 内在本质恶劣, 心中缺少仁, 其情也恶, 其行也恶,其性也恶。当然,内在本质优良的人, 虽然其行基本为善,但也应当以大义、大仁为前提, 否则有时也会出现 “好人做坏事” 的情况。如, 有些人会出现 “言必信,行必果” 义气用事的情况, 而不顾天下之大义、大仁。因此,孟子说:“言不必信,行不必果, 唯义所在。”[10]

这说明人的善行必须以大仁、大义、大智为前提, 才不会干傻事、干蠢事。陶行知先生在重庆创办育才学校时曾说: “我们需要智仁勇兼修的个人, 不智而仁是懦夫之仁; 不智而勇是匹夫之勇;不仁而智是狡黠之智; 不仁而勇是小器之勇;不勇而智是清谈之智;不勇而仁是口头之仁。”[11]因此, 在教育中, “仁、智、勇”三者必须统一。孔子认为 “父为子隐, 子为父隐” 是一种真实的父子亲情的表现, 体现了人情之善, 但又不是一种大善。可见,孔子提倡的道德情感只 是从血缘亲情引申而来的,这在郭店简书中得到进 一步印证。郭店简书 《五行》中说: “亲而笃之, 爱也;爱父,其继爱人, 仁也。”[12]先由爱父母进而爱别人,这就做到了 “仁”,是一种 “推己及人”的爱。总之,人在社会关系总和中,其无善无恶的 自然性已融化在人的社会性中,因为在社会一切关 系总和中,人的社会性会随时随地监视人的自然性,使人的自然性表现规范在社会性之内, 才不至于使行为偏离社会伦理道德和法的规范。

孟子以孔子的 “仁学” 为基础, 提出人性本善。他只看到人在社会关系中表现出来的 “恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心” 这种善的情感外露,而看不到人在社会关系中也可能表现出“冷漠之心、无耻之心、霸道之心、黑白不分之心” 这种恶的情感外露。朱子在 《孟子集注》中说 “恻隐、羞恶、 辞让、 是非, 情也”[13], 说明这 “四心” 只是人心中之情。同时,孟子认为,在教育中只要善于培育人的内在善端, 人人都可以成为尧舜,这说明他看不到人情之中还有恶的一面。孟子认为,人们只要加强自身内在修炼就可以自觉成为 圣贤之人,因此他认为人情善,人心亦善, 故人性本善。但在现实社会利益关系中,人的性情是比较复杂多变的, 人的自然本性总是在追求自己的名利、权力和安全感。因此, 如果单靠人内在的自律、自化远远不够,还要有外在的威慑,让人产生敬畏之心、敬畏之情。当然,孟子也看到物质利益 对人情、人心产生的重大影响,因此提出 “有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”[14]的保民而王的教化思想,其目的是满足民众基本的生活需求。

荀子只看到人在社会关系中表现出来的好利之心、好利之情, 看不到人心、人情也有善的一面。因此,他说: “今人之性, 生而好利焉, 顺是, 故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是, 故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉, 顺是,故淫乱生而礼仪文理亡焉。然则从人之情, 顺人之 情, 必 出 于 争 夺, 合 于 犯 分 乱 理 而 归 于暴。”[15]荀子说的是人的自然本性, 人的自然本性在社会中若纵之顺之, 不加节制, 必然会产生非分、过分之情欲。他又说:“若夫目好色, 耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也。”[16] “今人之性, 饥而欲饱, 寒而欲暖,劳而欲休,此人之情性也,感而自然,不待事而后生之者也。”[17]这些都是人的自然之情性, 只要这些情欲是适宜、本分、合理的,那么这种情欲本身 就体现了天理。当然,人的这种自然情欲在社会关 系中不能任之放之,而必须控制在合理、本分、适 宜的人道底线之内,不能超越,一旦超越就会出现 “恶行”。荀子认为,孟子的 “人性自善” 之说是不符合现实与事实的, 是人在社会关系中虚伪的表现。因此,他将人的自然本性看作 “真性”, 而把人的社会属性看作 “伪性”,从而得出 “人之性恶,其善伪也”[18]的人性本恶结论。因此, 他提出 “隆礼重法”“化性起伪” 的主张, 通过外在的礼和法疏导、惩治人非分不当的情欲,使人心、人情回归于人道上来。

三

汉朝,董仲舒提出 “性三品” 说,认为圣人之性本善、斗筲之性本恶、中民之性善恶皆有。他将 现实社会中的人分 “圣人、凡人和斗筲之人” 三种,认为圣人和斗筲之人是少数人,凡人是绝大多 数的普通人,社会教化的重点对象是绝大多数的普 通人。因为,圣人内在之质上等,不教而仁; 斗筲之人内在之质下等, 教而不化; 凡人内在之质中等,唯有后天教化才能从善,后天教化得好, 凡人以圣人为榜样,后天教化得不好,凡人可能向斗筲 之人靠近。这意味着斗筲之人性中多劣质, 后天再教育也很难转化; 圣贤之人性中多优质, 即使不教,在耳濡目染中也会行善;凡人性中之质优劣兼 有,所以从小应当用良好的教育环境来熏陶, 使其向善、行善。可见,董仲舒提出的 “性三品” 其实是 “质三等”,是 “以质论性,以质论情”。人内在之质决定人的 “知、情、意、性”,而其中 “情欲”是影响人之 “行” 的重要因素,人在社会中的 “善行” 或 “恶行” 直接受人之情欲好坏的影响, 又受人之 “仁、知 (智)” 的节制,情动于心而制于知,有所为还是有所不为, 是依 “情欲” 而为还是依“仁知 (智)” 而为,这都与人内在之 “质” 的优劣关系甚大。“质” 优之人,通常不会 “胡为”, 因为其情受制于其良质; “质” 劣之人, 可能会纵情“胡为”,其情无所节制。

在性与情上, 《性自命出》中说 “情生于性”,说明 “情” 来自性, 如果 “性” 已善, 那么 “情” 也无理由 “恶”。因此,董仲舒说:“性者, 天质之朴也; 善者, 王教之化也。无其质, 则王教不能化;无王教,则质朴不能善。”[19]天生万民, 其质不同,好比同一棵树上会结出优劣不同的果实一样。董仲舒进一步强调对人的教化必须建立在其天 生 “善质” 的基础上,人内在的 “善质” 是教育的基础,是教化的前提。有些人如果缺少 “善质”,就会出现 “教而不化、屡教不改” 的现象。当然, 人有 “善质”, 若缺少教化也不一定都能行善。他强调, “善质” 与 “教化” 二者的重要性, 缺一不可,教育应当根据人内在之质的优劣差别, 因材施教。

《淮南子· 缪称训》说: “性者, 所受于天地也;命者, 所遭于时也。”[20]这与郭店楚简 《性自命出》中说的 “性 自命出, 命自天降”[21]语 意相通,其意指性出于天命,而人之命又受制于时。对于 “情”, 《缪称训》说: “情系于中, 行形于外。凡行戴情, 虽过无怨; 不戴其情, 虽忠来恶。”[22]人内心若有真情, 其真情就会在言行中表现出来, 言行中若饱含真情实意,即使有过失,别人也不会 怨恨;如果言不由衷、心中没有真情实意, 即使装出一副忠诚的样子, 也会招人憎恶。此外, 《礼记·乐记》说: “人生而静, 天之性也; 感于物而动,性之欲也。物至知之,然后好恶形焉。好恶无 节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。夫物之 惑人无穷,而人之好恶无节, 则是物至而化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲者也。于是有悖逆诈 伪之心,有淫泆作乱之事。是故强者胁弱, 众者暴寡,知者诈愚,勇者苦怯,疾病不养,老幼孤独不得其所,此大乱之道也。”[23]这说明人与外界的人、事、物、境的接触中, 不能不产生 “好憎” 之情, 若情欲感于物而于内不能有节制,人就为物所化而 穷尽人之情欲,天理、人道就不复存在。

韩愈在董仲舒提出 “性三品” 说的基础上, 提出 “性三品” 和 “情三品” 说。在 《原性》中, 他认为: “性也者, 与生俱来也; 情也者, 接于物而生也。”[24]这与郭店楚简 《性自命出》中说的 “性自命出, 命自天降” 也是一致的。韩愈把 “仁、义、礼、智、信” 作为性的内容, 认为圣人之性, 五者具备,中民之性五者有所缺,斗筲之性不但缺 少仁爱之心, 而且背离 “义、礼、智、信”。他认为,人之情是后天接于物而形成的,人之情表现为 “喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲” 七种, 情与性相对应,情生于性,受性的影响,情也分为三品: 上品之情的人在感物而所生的 “七情” 发而中节, 不偏不激;中品之情的人感物而生的 “七情” 有过之也有不及,不能发得恰到好处;下品之情的人感物 而生的 “七情” 是纵情恣意, 无所节制。在 《原性》中,他提出 “性之于情视其品” 及 “情之于性视其品” 的观点[25], 说明人之性是静态存在于人的生命之中, 人之情是动态表露在人的言行之中, 通过人的言行可以品评人的性情。因此,教育应当 重视培育、熏陶人的内在之情,在为人处世中, 让自己的心中之情欲发而适中。

韩愈的弟子李翱认为 “性善情昏”。他说: “人之所以为圣人者, 性也; 人之所以惑其性者, 情也。喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七者,皆情之所 为也。情既昏,性斯匿矣。非性之过也,七者循环而交来,故性不能充也。”[26]人在社会中表现出来的善恶之行非性之过,而是情昏所致。圣人之情之 所以不昏的根源是圣人先知先觉,因此能做到 “圣人者寂然不动, 不往而到, 不言而神, 不耀而光, 制作参乎天地,变化合乎阴阳;虽有情也, 未尝有情也”[27]。圣贤之人能以自觉自明之心制情, 所以不昏;普通之人只是纵情纵欲而不知节制, 所以情昏。因此,他提出 “复性说”, 主张去邪情以复本性,以情止情, 心寂不动, 邪思自息的教化方法。冯友兰说: “李翱以为情之为害, 能使性昏与动。故复性者, 即回复性之静与明之本然也。”[28]这表明了 “情不自情, 因性而情; 性不自性, 由情以明”[29]的道理。当然, 在现实中, 人之情感于外物而发,不一定全为 “恶情” 而引发 “恶行”, 也有 “善情” 而引发 “善行”,正如孟子说的人有 “恻隐之心”。因此, 李翱把人之情感于外物而发全部归为 “恶情” 是不全面的。

四

张载在性情论上提出 “心统性情” 的命题。张子说:“心统性情者也。有形则有体,有性则有情。发于性则见于情, 发于情则见于色, 以类而应也。”[30]这里意指性与情都在心中, 以情见性, 以色见情。 “二程” 则提出 “心即性, 性即理” 的命题,认为人的本性就是 “天性 (或天理)”, 并要求人的心性应与天理相吻合,即天理与人的良心相一致。 “二程” 将 “德、诚、礼、性” 上升为人性本体的高度,使天理与德性合二为一,使宇宙的本体 与人类道德的本体相等同来认识人的本性及人的道 德起源。程颐说: “性之本谓之命, 性之自然者谓之天,自性之有形者谓之心, 自性之有动者谓之情,凡此数者皆一也。”[31]这里同样说明性与情在心之中,心为有形之物,性为无形之性,情为性之 外在表现。“二程” 反对李翱的 “性善情昏” 之说, 认为 “性情合一”。王安石在 《性情》一文中也主张 “性情合一”, 反对 “性善情恶” 论。他认为: “‘性’ 是 ‘人生而有之’ 的喜、怒、哀、乐、好、恶、欲的感性心理机能, ‘情’ 是这一心理机能 ‘接于物’ 后而产生的感性活动及其外露。‘未发于外而存于心, 性也’, ‘发于外而见于行, 情也’。 ‘性者,情之本; 情者, 性之用。故吾曰: 性情一也’。性是体, 情是用, 以性情为体用, 两者不可分割。”[32]性是无善 无恶, 心中之情接于物而发,各自不同。由于受情发不同的影响,其 “行” 才有善有恶,表现为 “良行” 和 “恶行”。可见, 情是心已发而外露于色,但情在社会道德评判中并无善 恶之说,人只有以情之好恶并付于行动中, 才可以评判是为善还是为恶。因此,善恶是对他人和社会 而言,情只是自己心中所思、所虑、所爱、所憎的 外在表露而已,若能做到不露声色,没有付于 “言行” 之中,就无善恶可言。

朱子认为: “人物皆禀天地之理以为性, 皆受天地之气以为形。”[33]他以 “理” 为宇宙本体, 所以人性都源自天地之理,并以天地之气形成人之形 体。在性情关系上, 他认为: “性、情、心, 唯孟子横渠说得好。仁是性,恻隐是情,须从心上发出 来,心统性情者也。性只是合如此底,只是理, 非有个物事。若是有底物事, 则既有善, 亦必有恶。惟其无此物,只有理, 故无不善。”[34]性是内在的,情是外在的,情必须通过人的心表现在外, 而性是潜蕴在人的生命体中,只有通过人的情及言行才能 表现出来。在 “理” 为本体的前提下, 朱子说: “性者,心之理; 情者, 性之动; 心者, 性情之主也。性对情言,心对性情言,合如此是性, 动处是情,主宰是心。性是未动,情是已动,心包已动未 动。盖心之未动则为性,已动则为情,所谓心统性情也。”[35]在性情论上, 朱子与张载的看法是相通的。

“心” 应当是性与情的一个载体而已, 人通过五官感于外物而心中之情先动,后心才动, 情动与心动说是有先后,但几乎是同时发生的。心动应当 是心中之情欲发动,心中之情欲才是人行动的内在 动力,正因为有所行动,所以才有伦理道德上善恶 的评判。因此, 李翱的复性说主张 “灭情以复性” 是不可能的,“情” 是心与性之间的一个重要环节, “情灭” 则无心与性之说,“无情” 也就无所谓 “善恶” 之说。可见, “性、情、心、欲、行” 都是一个系统中不可或缺的环节。钱穆说: “理学家中善言心者莫过于朱子”“所知觉者是理, 理不离知觉, 知觉不离理”。[36]钱穆对朱子的性理之学分为宇宙界和人生界,认为宇宙界重理,人生界则重心。这 说明不管是理还是性, 人之心在其中起着重要作用。人之性或情的最终发用都在 “人之为”。“人之为” 最终体现人在性、心、情、行方面的状况, 这也是人性善恶的最终依据。因此,教育要实现去恶 扬善的教化目标,只能抓住 “情与欲” 这个关键进行陶冶教化,改变人内心的情欲,让人发现自己内 在的良知和良心,才会有良能和良行,而不是 “灭情复性”。

总之,在儒家人性本体论中,性与情是其中重要的一对关系,不同时期,儒家对性与情的理解和阐发虽各不同,但都是对人性的一种理解, 对人在现实社会中行为的道德评判。对人性、人情善恶的评判,都与当时社会的政治、经济、文化发展背景密切相关。因此,对人性本体中性与情的探索具有一定的现实借鉴意义。在当前培育社会主义核心价值观的时代背景下,教育的终极目标是熏陶、培育人们健康、健全的心灵和情趣,让人内心的 “七情六欲” 保持在合乎天理人道的底线上,在人的情欲中体现天理,在天理中看到人欲,使人心拥有 “仁义、诚信、忠孝”, 努力行善。教育的对象是活生生的人,教育者应当懂得根据人天生之质的优劣不同,既培育人内在健康高雅的情趣,使其形成高尚品格,又要善于开发人内在不同的潜能, 培养出“德才兼备” 的活人, 尽力让每个人都成人成才, 使整个社会人心和谐、人情和谐、教育和谐, 实现教育的初心和终极目标。

参考文献:

[1][德]马克思,恩格斯 .马克思恩格斯选集(第1 卷)[M].北京:人民出版社,1995:56.

[2][3][4][5][12][21]丁四新 .郭店楚墓竹简思想研究[M].北京:东方出版社

[6][7][8][9][10][14]崔钟雷 .论语· 孟子[M].哈尔滨:哈尔滨出版社,2011

[11]陶行知 .陶行知全集(第4卷)[M].成都:四川教育出版社,1991:460.

[13]朱熹,注 .孟子集注[M].上海:上海古籍出版社,1987:35.

[15][16][17][18]魏冰戬 .荀子[M].长春:吉林大学出版社,2015:191、194

[19]董仲舒 .春秋繁露[M].北京:中华书局,2011:40.

[20][22]刘安 .淮南子[M].长沙:岳麓书社,2015:92、86.

[23]鲁同群 .礼记[M].南京:南京凤凰出版社,2011:151.

[24][25]唐君毅 .中国哲学原论· 原性篇[M].北京:中国社会科学出版社,2005:25、55.

[26][27][29]李翱 .复性书上[M].四部丛刊本,(出版年份不祥)5、5、6.

[28]冯 友兰 .中 国哲学史 [M].重 庆:重 庆出版社,2009:219.

[30]张载 .张子全书[M].北京;商务印书馆,1935:58.

[31]程颢,程颐 .二程集[M]..上海:中华书局,1981:318.

[32]马育良 .中国性情论史[M].北京:人民出版社,2010:194.

[33][34][35]黎靖德 .朱子语类[M].北京:中华书局,1994:11、19、89-93.

[36]钱穆 .朱子学提纲[M].上海:三联书店,2014:44-45.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/3047.html