(SchoolofEducation & EducationalResearchCenter,TianjinUniversity,Tianjin300354,China)

Abstract:Throughthetextualanalysisoftheconstructionplansof41double-first-class universitiesinChina,wefindthattheirplansindicateseveralcharacteristics:theexpression ofconstruction'sobjectivesshowsbothambiguityandprecision;theoverallplanningofcon- structionfocusesondevelopmentofadvantageousdisciplinesandfrontierresearchfields,and promotionofinterdisciplinaryintegration;theseuniversitiespaid moreattentiontoapplied disciplines,naturalsciencesandthosedisciplineswhichwereatthetopoftheChinauniversi- tysubjectrankings,otherthanbasicdisciplines,humanandsocialsciences,andthosedisci- plinesbeyondthetopofthoserankings;theirconstructiononfirst-classinterdisciplinary groupswasmainlybasedontheintegrationofthetopdisciplinesandnot-so-toponesofthose rankings,thebasicandapplieddisciplines,and withinnaturalsciences;theconstruction measuresofdisciplineemphasizedthecoordinationandcooperationofvariousmeasures,and especiallythemeasureaboutscientificresearchconstruction.

Keywords:first-classdisciplineconstruction;“double-first-class”constructionuniversi-

教育部、财政部和国家发展改革委于2017 年9月公布了我国世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科的名单。名单公布后,入围高校在其官网上公布了各自建设世界一流大学的具体方案,这些方案都不约而同地将一流学科建设作为一流大学建设的重点内容进行了规划和描绘。“双一流”建设高校到底是如何规划其一流学科建设蓝图的?这一问题值得我们研究和思考。

首先,通过阅读各校的建设方案,笔者将其涉及学科建设的内容大致划分为“一流学科建设目标”、 “一流学科建设总体规划”、“拟建设的一流学科”、 “拟建设的一流交叉学科群”以及“一流学科建设具体措施”5 个部分。其次,运用 Nvivo11 软件对“一流学科建设总体规划”和“一流学科建设具体措施” 两个部分的内容进行编码处理,尝试勾勒出41所高校在上述两个方面的表述特点。第三,通过引入自 然科学/社会科学/人文学科,基础学科/应用学科, 以及学科评估榜单前列学科/未进入榜单前列学科3组分类变量,对41所高校“拟建设的一流学科”和 “拟建设的一流交叉学科群”进行不同类别上的分项 统计,以进一步揭示“双一流”建设高校在上述方面 的布局特点。其中,对学科所采用的自然科学/社会 科学/人文学科的三分法参照了李醒民教授的分类框架[1],基础学科/应用学科的二分法参照了钱颖一教授的分类框架[2],学科评估榜单前列学科/未进入榜单前列学科的二分法依据的是教育部学位与研究生教育发展中心自2002-2017 年间相继组织实施的4次学科评估的结果,榜单前列学科具体指在前3次学科评估中排名前10 或在第4 次学科评估中等级为A+、A 或A-的学科,未进入榜单前列的学科即指在上述排名或等级以外的学科。

二、各校一流学科建设蓝图的主要特点

根据拟定的研究步骤,笔者首先对41 所“双一流”建设高校的学科建设目标进行了对比分析,发现其关于学科建设的目标划分为3 个阶段,时间节点大致是2020年、2030年和2050 年。这与国务院在 2015年印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(下文简称《总体方案》)中的目标规划时间节点相一致,而各校对每一个阶段学科建设 的目标却有不同的表述。比较多的高校提出了在不同阶段要实现若干学科进入“国内一流学科行列”、 “世界一流学科行列”或“世界一流学科前列”的目 标,这类表述由于没有世界所公认的评判体系作支 撑,因此只是一种愿景式的模糊表述。与此同时,也 有少部分高校将其学科建设目标与基本科学指标(EssentialScienceIndicators,ESI)的排名挂钩,并表述为分阶段实现若干学科进入世界 ESI排名的前1‰。因为有学者认为,ESI是国际上评价不同国家/地区的学术机构和学科水平的重要指标之一, 能够进入 ESI 排名千分之一的学科即为世界一流学科[3],而 ESI有着严格的排名计算方法,故此看来,将学科建设目标与 ESI指标挂钩无疑是一种非常量化且精准的目标表述方式了。

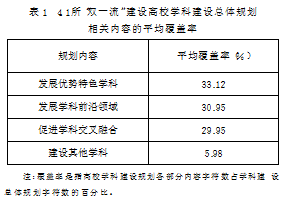

如果说一流学科建设目标能为高校学科发展提供方向上的指引,那么一流学科建设的总体规划则 是各校为实现其学科建设目标拟定的具体路径。通过分析41所高校建设方案的一流学科建设总体规划,笔者发现这些规划主要包括发展优势特色学科、发展学科前沿领域、促进学科交叉融合和建设其他 学科4个方面。为此,笔者将上述4 个方面设立为一级节点,用 Nvivo11 软件将建设方案文本中的相关内容归入各节点,获得各个高校各节点内容的覆 盖率,再计算其平均值,结果如下表1所示。

由表1 可以看出,各校学科建设总体规划平均覆盖率较高的内容依次是发展优势特色学科、发展学科前沿领域和促进学科交叉融合,而且其平均覆盖率难分伯仲。这表明各校均强调将自身优势特色学科作为实现一流学科建设目标的“突破口”,在布局中进行重点建设,企图依托优势特色学科带动其他学科的发展,提升学校学科的整体实力。同时,高校也重视对学科发展前沿领域的探索,前沿领域既包括与国家社会重大需求相关的应用领域,也包括学科发展过程中需要不断更新进步的基础领域。不同学科之间的交叉融合是实现新的学科生长点和促进学科创新发展的重要举措。然而,对于其他学科建设而言,41 所高校中仅有极少数高校有相关表述,反映出高校对其他学科的重视程度相对较低。

3.拟建设的一流学科形成了以学科评估榜单前列学科建设为主、应用学科多于基础学科、自然科学

多于人文社会科学的布局各高校对一流学科建设的总体规划是针对高校的全部学科而言的,对于其拟建设的一流学科布局, 则需要进行具体分析。在各校拟建设的一流学科方面,41所高校中有16 所高校列明了拟建设的一流学科的具体名录。根据前文的分类依据,笔者计算了16所高校的各类学科占拟建设的一流学科的比例,进一步求取平均值,发现高校在拟建设一流学科布局方面存在以下特点。

在进入学科评估榜单前列与未进入学科评估榜单前列的分类框架下,前者的比例为85%,后者的比例为15%,可见有关高校拟建设的一流学科与其学科评估榜单前列学科的重合率较高,高校对学科评估榜单前列学科的建设较为重视。在基础学科与应用学科的分类框架下,基础学科在各高校拟建设的一流学科中的比例为41%,应用学科为59%,反映出有关高校在拟建设的一流学科方面,相对于基础学科而言,总体上更加重视应用学科的建设。在自然科学/社会科学/人文学科的分类框架下,各类学科的比例分布如图1 所示,可以看出有关高校在拟建设的一流学科方面,更加重视自然科学,对社会科学和人文学科建设的重视程度相对较低。

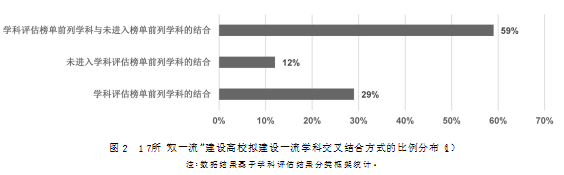

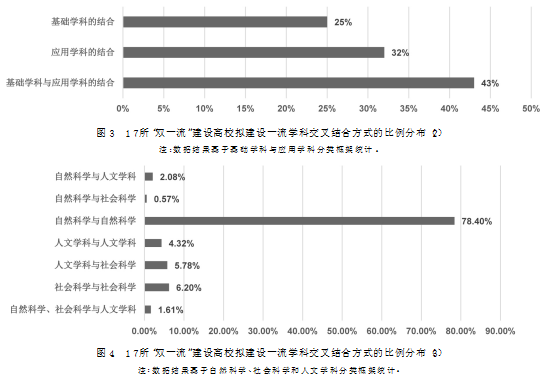

4.拟建设的一流交叉学科群以榜单前列学科与未进入榜单前列学科间的交叉、基础学科与应用学科间的交叉以及自然科学内部的交叉建设为主除了拟建设的一流学科外,一流交叉学科群也是高校一流学科建设的重要内容。在一流交叉学科群方面,有17所学校明确罗列了其拟建设的一流交叉学科群及其所涵盖的具体学科名录。同样根据前文的分类依据,笔者统计了这17所高校不同类别学科间拟交叉结合方式的比例,并进一步计算其平均值,结果如图2、图3和图4所示。

由图2可见,在学科评估结果分类框架下,学科评估榜单前列学科与未进入学科评估榜单前列学科的结合方式占比明显高于其他两种结合方式的占 比,这反映出有关高校在进行交叉学科群的建设时, 非常重视将学科评估榜单前列学科与未进入榜单前列的学科结合起来进行交叉建设。由图3 可见,在基础学科与应用学科的分类框架下,基础学科与应用学科相结合方式的占比高于其他两类结合方式的占比,反映出有关高校在交叉学科群的建设方面,更 加重视将基础学科与应用学科结合起来进行建设, 以发挥两类学科的优势,实现学科创新。

由图4可见,在自然科学/社会科学/人文学科的分类框架下,自然科学与自然科学相结合的方式占比最高,且远高于自然科学与人文学科以及自然科学与社会科学相结合方式的占比,反映出有关高 校在交叉学科群的建设方面,总体上拟走的是一条 “重自然科学的内部交叉,轻自然科学与社会科学、人文学科间的大交叉”的建设道路,与此同时,人文 学科和社会科学的交叉学科群建设则主要采取各内部结合或彼此相结合的交叉建设方式。

5.一流学科建设措施强调多方面协调配合,且尤其注重科研建设

各校在规划一流学科建设蓝图时,除了一流学科建设总体规划和一流学科(群)的总体布局以外, 学科建设的措施也是非常重要的内容。在41 所高校的建设方案中,大部分高校一流学科建设的具体 措施并未单独列章节进行描述,一般体现在建设任务、改革任务、组织保障章节中。建设任务主要涉及 师资队伍打造、科研平台智库建设、学生培养、国际 科研合作;改革任务主要涉及委员会建设、院校多级 领导、学科组织改善;组织保障主要涉及成立领导小组、动态保障支持、多元保障支持。其中,动态保障 支持主要包括加强评估、强化主体责任、提供动态支 持等,多元保障所覆主要包括多元筹集资金、构建资 金保障体系等。

笔者将师资队伍打造归入师资层面措施,国际科研合作、平台智库建设、学科组织改善归入科研建设层面,学生培养归入人才培养层面,成立领导小组、委员会建设、院校多级领导归入领导层面措施, 动态保障支持、多元保障支持归入财务层面措施。由此形成下表的一级节点(总体措施)和二级节点(具体措施)。再运用 Nvivo11软件将相关内容与节点进行一一对应整理,获得各个高校各措施内容的覆盖率,并通过计算平均数和求和,得出表2。

由表2 可知,各校在一流学科建设措施方面呈现如下特点:第一,各高校均注重从财务、师资、领 导、人才培养、科研等多方面采取措施,并强调多管 齐下,协调配合。第二,科研建设层面内容的总平均覆盖率最高(占48.96%),表明各校在筹划一流学科建设措施方面,尤其重视科研建设。第三,财务层面内容的总平均覆盖率位居第二(占21.79%),这表明各校均重视为一流学科建设提供充分的财务保障。第四,相对于科研方面的建设,人才培养层面的举措(总平均覆盖率为8.24%)尚不是各校一流学科建设举措中的主要内容,甚至可以说受到了忽视。

三、对各校一流学科建设蓝图的反思

1.一流学科建设=既有优势学科建设?

综上所述,各高校在规划一流学科建设蓝图时都重视建设其优势学科,但关于优势学科以外的其他学科是否也要朝着一流的方向建设,则鲜有提及。其实,很多学校在除优势学科以外的其他学科中既包括发展前景广阔、处于成长发展初期的新兴学科, 也包括需要长期建设才能取得突出进展的后发型学科,如果这些学科也能在这次规划中朝着一流的方向进行引导和建设的话,对于打造大学未来的优势交叉学科群无疑具有重要的意义。“一所大学的使命主要———尽管不完全是———体现在它所提供的教育项目的广泛程度和学位的范围”[4],而教育项目和学位的多样性与质量都有赖于大学内部学科群落的丰富性与建设的完备性。笔者对于各校建设方案中将一流学科定位在既有优势学科上的担忧主要在于,这并不利于大学内部和谐的学科生态群落的成长与发展,甚至可能会进一步强化我国学科建设中已呈现出的“马太效应”[5]。尽管能否拥有优势学科群落决定着学科系统在整个高等教育领域的核心竞争力[6],但是和谐有序的学科生态是实现学科持续稳定发展的基础。一般来说,一流学科的形成从来不是异军突起,需要相邻学科融汇出来的相关学科群或者互不相干的学科交互作用而形成的交叉学科群[7]为其发展提供条件。因此,各高校在规划一流学科建设时,不应只重视既有优势学科的建设,还应着眼于整体学科布局的优化,打造和谐有序的学科生态,促进各类学科间的协调发展,这样才有可能使大学作为一个整体向着世界一流迈进。

2.一流交叉学科群应主要依靠自然科学群内部的交叉吗?

交叉学科的发展代表一所大学学科发展的深度和创造力,是衡量一所大学能否跻身世界一流的重要筹码。[8]虽然我国“双一流”建设高校在进行学科建设规划时都意识到了交叉学科群建设的重要性, 但目前罗列出来的交叉学科以自然科学内部交叉结合为主,这似乎与未来交叉学科发展的方向不相符。已有研究表明,自然科学、社会科学和人文学科之间的结合是当代科学发展的重要趋势 [9],尽管自然科学、社会科学和人文学科都有着各自的特点及其研 究目的,但它们是相互统一、相互融合、相互作用以及协调发展的 [10],很多人类重大课题的解决都需要多学科知识的支撑,特别是跨越自然科学、社会科 学和人文学科类别的多学科知识的共享与交融。例 如,麻省理工学院的经济学、心理学、语言学、通讯科学与工业管理等学科间曾进行过交叉研究 [11],斯坦福大学的计算机学科除了与传统的数学、工程学 等学科交叉外,还融合了社会学、管理学等人文社会科学学科 [12]。这种大胆突破既有学科大类间藩篱的尝试,显然与我国“双一流”高校在学科交叉建设方面的“谨小慎微”形成了鲜明的对比。当然,自然 科学、社会科学和人文学科之间要想实现真正的交 叉融合,不是简单地通过方案的规划以及物质上的 支持就能实现的,它还需要有学科文化间的深层融合作支撑,否则,学科交叉就只能停留在表面。

3.一流学科建设应主要靠科研建设吗?

如表2所示,“双一流”建设高校在其一流学科建设措施中,对于科研层面的措施用了较大的篇幅来进行说明,相较而言,人才培养方面的措施则着墨不多。从表面上来看,这可能意味着各高校在建设一流学科方面,似乎更愿意在科研方面进行建设规划。但是,必须承认的是,在各校的建设方案中,其 实有不少科研方面的建设措施也是有利于人才培养的。而且,我们似乎也很难仅从篇幅的多少就对各校建设措施的轻重缓急做一个简单的判断。笔者的 担忧只是在于,如果各校在进行一流学科建设时,把 依托学科开展的科研工作与学科人才的培养割裂开来,甚至单纯、过度地强调通过科研建设来提升学科发展水平,就容易在一定程度上忽视科研育人功能。离开了学科人才的培养和锻造,任何科研建设的宏伟计划都将因失去它的后备军而无法实现。与此同 时,由于“科研建设的成果易于评价,其相关投入在短时间内能见到一定的效果”[13],而人才培养是一个缓慢的过程,并且具有一定的不确定性和间接性, 因此,高校在学科建设过程中,容易受到功利主义思潮的影响,重科研而轻人才培养。其实,正如有学者 所言,“培养拔尖创新人才是学科建设的出发点和价值旨归”[14],有了尖端的学科人才,才有可能促进优秀的科研成果不断涌现,进而实现学科发展水平的不断跃迁。因此,在一流学科建设措施的设计方面, 不应仅重视科研建设的投入,也要重视在人才培养方面的投入。

四、结 语

通过对我国41 所“双一流”建设高校一流大学建设方案的分析,本研究尝试勾勒出了这些高校在一流学科建设方面的总体蓝图。但是,建设一流学科和一流大学并非是“自古华山一条路”[15],这一总体蓝图本身在很多方面仍要反思和改进,故而很难承担起“放之四海而皆准”的使命。况且各校的学科建设蓝图无论描绘得多么美妙,都必须经由其内部学术组织来落实。只有形成共识,纸上的蓝图才有可能最终变成“活”的行动指南。因此,各校在进行 一流学科建设的规划时,应注意结合高校自身的历史、定位、学科结构、发展特色等因素进行学科布局。此外,一流学科的建设规划与其说是一个静态的文本,不如说是一个动态的过程,这一过程“既是影响管理行为的各方意志输入、体现的过程,也是大学各种资源的重新分配和整合的过程”[16]。各高校只有审时度势地对不断变化的环境做出调整,才有可能实现学科发展水平的不断提升。

参考文献:

[1] 李醒民.知识的三大部类:自然科学、社会科学和人文学科[J].学术界,2012,(8):5-33.

[2] 钱颖一.谈大学学科布局 [J].清 华大学教育研究,2003,(6):1-11.

[3] 张伟,徐广宇,缪楠.世界一流学科建设的内涵、潜力与对策——— 基于 ESI学科评价数据的分析[J].现代教育管理,2016,(6):32-36.

[4] 弗雷德里克· 博德斯顿.管理今日大学:为了活力、变革与卓越之战略[M].王春春,赵炬明,译.桂林:广西师范大学出版社,2006:58.

[5] 王建华,朱青.对我国大学重点学科建设制度的反思[J].中国高教研究,2013,(12):27-30:27.

[6] 武建鑫.学科生态系统:核心主张、演化路径与制度保障———兼论世界一流学科的生成机理[J].高校教育管理,2017,(5):22-29.

[7] 徐高明.学科评估要引领一流学科建设[J].高教发展与评估,2018,(3):8-11.

[8] 陈乐.创建世界一流大学视域下学科体系构建的实证研究——— 基于中美18所研究型大学的比较[J].山东高等教育,2015,(12):42-53.

[9] 李惠国.重视人文社会科学与自然科学的结合[N].中国社会科学院院报,2005-06-14(3).

[10] 尹星凡,袁结荣.论自然科学与人文社会科学的统一和协调发展 [J].南昌大 学学报 (人文社会科学版), 2009,(3):41-44.

[11] 李一希,方颖,刘宏伟,等.推动学科交叉建设一流学科的若干思考 [J].国家教育行政学院 学报,2016,(12):25-31.

[12] 王娜,黄巨臣.推进跨学科建设:我国世界一流大学形成的路径选择[J].现代教育管理,2018,(5):24-29.

[13] 许迈进,杨行昌.教学与科研并重:研究型大学和谐发展战略的重要选择[J].中国高教研究,2007,(4):49- 51.

[14] 蒋洪新.强化育人导向 推进一流学科建设[J].中国大学教学,2016,(11):44-46.

[15] 武建鑫.全球顶尖年轻大学的学科布局及其战略选择——— 兼论后发型国家建设世界一流学科的制度空间

[J].中国高教研究,2017,(5):68-75.

[16] 王英杰,刘宝存.世界一流大学的形成与发展[M].太原:山西教育出版社,2008:275.