SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文以艺术类本科生为研究对象分析了能够影响互动式英语课堂的诸多因素。文章首先介绍了相关的理论背景以及英语课堂话语结构的研究现状。其次分析并统计了互动式英语课堂调查问卷中的相关数据。随后根据该结果提出了互动性课堂的目的在于促进师生间的意义协商并提出了相关的互动参数。最后根据相关互动参数提出了相应的互动对策。

关键词:互动式课堂;意义协商;互动参数;互动对策

本文引用格式:孔德杨.艺术类本科生互动式英语课堂研究[J].教育现代化,2019,6(79):338-340.

一 引言

对于新式大学英语课堂来说,要真正打造一个“动起来”的大学外语课堂,目前的共识就是教师只在课堂中起一定的辅助作用,想尽各种办法来激发学生在课堂上多思考、多发言。互动性体现了课堂上教师的知识传授和对此知识学生的接收、感知、理解、外化并最终实现用课堂所学内容来完成交际的一个互动性的过程。本文围绕着贯穿于整堂课程的主框架(Framework)来展开,通过互动参数和模式的分析能够为英语课堂的高互动性提供参考。

二 研究背景

从语言习得和语篇生成的角度来探究互动式外语课堂,主要有“多模态”理论和二语习得的理论等。这些理论分别从不同的角度来阐释语言的获得基础和途径,并且为互动式英语课堂的框架搭建奠定了理论基础。

(一)“多模态”理论

该以语境和学生的个人兴趣为基础,教师的教学话语是学生语篇生成过程中可利用的资源,在此基础上学生也利用其它资源,如已有的知识储备,来学习和生成语篇,这个学习过程是学生在已有资源中产出进行选择从而产出新语篇的过程[1]。多模态理论以课堂的语篇为媒介和出发点,通过多种模态的共同作用,能够刺激学生并帮助其在感官层面对当堂课的主题和相关内容进行各种符号和信息的输入并使其不断丰富,为其后续的输出做好铺垫。

(二)二语习得理论

克拉申在其提出的输入性假说中提到,第二语言习得最重要的条件是可理解性输入,即“i+1”模式[2],其中“i”是学习者现有水平,“1”是本堂课的新知识。学生通过课堂中的输入和输出两种模式的交替进行来和教师促进课堂互动,从而强调语言环境和学习者内在机制在语言习得中的共同作用。在学习者现有的知识水平的条件下,做到“i”和“1”之间的衔接来辅助其更好的理解新知识是通过师生间频繁地、高度地互动来完成的。

(三)IRF话语结构

国内外学者在研究互动式英语课堂中普遍都提到了I-R-F话语结构,即启发(Initiation)-回应(Response)-反馈(Feedback)。Walsh(2003)在《课堂语篇与教师发展》中对该结构的阐述中提到了师生互动因素,认为IRF中的反馈(Feedback)是一个重要特征,它为学习者的语言学习或习得产生了潜在的影响,同时也是课堂互动的一个本质特征,所以这里的反馈实际还体现了评价(Evaluation)和确认(Confirmation)两个方面,因此IRF结构也可以表述为IRE或IRC结构。另外,通过该三部话语结构的举例,Walsh还提出了IRF的缺陷,即教师是课堂话语的主导者并具有一定的课堂话语权,这对以学生为主体的英语课堂教学提出了挑战[8]。

刘炜(2009)从教师课堂话语结构方面谈到了相关的情况。刘的文中涉及到了简单话语结构和复杂话语结构。前者包括含有IR的两步话语和IRF的三步话语,而后者是在三步话语IRF的基础上展开的更为细化的话语结构,包括具有“澄清、确认和修补作用的带有后续话步的结构、含有“‘追问’的话语结构、一问多答和整合性话语结构”。随后,刘文中进一步地谈及了英语课堂的有效性问题,并结合IRF模式给出了互动性课堂的初步建议:“学生主动提出话题,课堂更多意义协商,学生之间的互动增加了,大大促进了学生的课堂参与”[3]。该文中对实际课堂中比较常见的话语结构分析的较为详尽,但是并没有提及无论是简单话语结构还是复杂话语结构适用于什么类型的英语课堂教学活动,以及教师在启发和反馈(评价)中使用什么具体的话语,是需要结合互动参数进一步深入研究的。

三 问卷数据结果统计及分析

针对《艺术类本科生互动式英语课堂研究》这一课题,运用问卷星在线程序以《大学公共英语课堂互动研究调查问卷》为题,一共拟定了13道问题,包括单选题4道、多选题8道和开放式问题1道。问卷一共回收了204份,开放式问题有42位同学参与回答。从年级和性别来看,参与问卷调查的大一同学占据了六成而大二同学则有四成,其中男生参与问卷的占比不足两成,为18.14%,而女生则高达81.86%。

由于本文关注的是大学英语课堂的互动研究,所以问卷当中的有些题目中的某些参数是需要分析和研究的。问卷第四题“你认为影响英语学习的主要因素是”中,“任课教师”这一项达到了50.49%,而“周围同学”这一因素也有31.86%。从课堂上教师应该扮演的角色上来看,有将近80%的同学认为教师应该是“引导者(79.9%)”而非“管理者(2.94%)”、“陪伴着(7.84%)”和“参与者(9.31%)”。关于课堂中的模态,视频、动画、图片和音频占比最高,分别为82.35%、65.69%、57.84%和51.96%。另外,在被问到哪几项会对课堂主题有所帮助时,所设场景和相关语境对课堂主题的帮助最大,分别为74.02%和70.1%,而关键词汇却只有53.43%。在非语言因素方面,教师的语音语调被受访者认为会使其更关注学习材料,达到了78.43%,分列二三位的分别是教师讲话时的语速和手势。最后两道问题分别涉及到了课堂互动的有效形式和课堂有效的教学活动,其中师生互动被认为是最有效的课堂形式而角色扮演是最有效的教学活动,比例分别是65.69%和64.71%。

四互动参数及框架

(一)互动目的

互动式英语课堂是指在课堂上教师、学生(或观众)等参与者在相关教学活动的作用下通过意义协商(meaning negotiation)来达到语言习得的目的。意义协商是课堂中师生互动甚至是生生互动的重要环节,因为“教师和学生通过说话的方式传达信息,沟通思想,建构意义。学生在这个过程中接触语言、体验语言、学习语言和使用语言”[4]。由于意义协商的目的旨在进行意义的建构,所以“意义的确定是一个动态的过程。意义不是给定的,是由听者建构的”。根据互动式英语课堂的需要,相关的互动参数包括:课堂参与者、课堂话语结构、课堂问题类型、多模态。

(二)相关互动参数

1.课堂参与者。英语课堂教学是一个比较特殊的言语事件,课堂是其固定的场景,目的是为了完成教学计划中规定的教学任务。从课堂的教学活动的角度来观察,可以看到显性层面的参与者是教师和学生的角色,即教师和学生群体互动时的角色分配。但在有些情形下,尤其是教师和某个学生在进行课堂互动时,其余的学生此时并不是互动双方当事人,那么此时课堂中的参与者的角色就由教师和学生演变为说话人(speaker)、听话人(listener)和观众(audience)。当课堂中的参与者的角色由两方变为三方时,对衍生出来的“观众”这一角色的课堂关注是在实际的教学中发现的新问题。王志远(2015)中在谈及交互式综合英语课堂时提到了“信息差”的概念,即“发话人所发出的言语信息与受话人所收到的言语信息出现不等值的现象”[5]。王文中由此提及到师生在课堂互动中要想缩小信息差,教师的角色不应是传统意义上的管理者,这与我们问卷调查的结果是一致的,即204位受访者中只有2.94%认为教师在课

堂的角色是管理者,而约有79.9%的受访者认为教师的课堂角色应该是引导着。

2.课堂话语结构。在建构更为有效的互动式英语课堂中,师生在互动中的意义协商过程是达到互动的重要一环,而多话步的话语结构是对课堂内容进行大量地、反复地意义协商过程形成的关键步骤。也就是说,英语课堂中要想达到较为理想的互动效果,从根本上说要增加话语结构中的话步的数量来充实师生间课堂互动。最基本的I-R-F三步话语结构较I-R两步话语结构来说,最为直观的就是增加了教师对学生的回应而做出的反馈。从相关的调查问卷的结果来看,当被问及到“课堂上教师请你回答问题时你的内心想法时”,在回收的204份问卷中有58.82%的受访者当时的心理均为“不知对错带求证”这一选项,便由此可见标准的I-R-F结构比I-R结构多了一个反馈(或评价)的环节,这也是学生在互动环节中对于自身回应后比较关注的。就具体的话语结构层面来看,IRF结构中的F话步既是教师对学生的反馈或评价,同时其中可能也包括教师再次启发的话语结构。所以教师在课堂上要根据具体的教学设计和教学活动有针对性地与某个学生或整体互动时多增加反馈或评价的环节,从而在者其中完成更多的意义协商,形成更加高效的互动课堂氛围。

3.课堂问题类型。教师在课堂上的提问是促进师生互动的一个关键因素,所以教师在教学中如何提出有效的问题是值得关注的。一般来说,教师提出的问题可以分类两种类型:参考性问题(referential questions)和展示性问题(display questions)。前者“一般无确定(固定)答案,学生根据自己掌握的知识进行回答,可以各抒己见,自由发挥”,而后者“一般有确定的答案,教师期望学生说出那个确定的答案”[4]。从这两类的问题可以看出,由于参考性问题没有一个确定的答案,类似于开放性问题,所以更有利于学生根据自身的学习水平并利用所掌握的词汇和语法结构来表达自身的见解,不会因为展示性问题而受制于固定的答案从而在心理上畏惧回答教师的提问。根据问题的类型,一方面,教师在课堂上应更多地运用参考性问题而不是展示性问题,另一方面,即使遇到需要展示性问题的地方,在问答的互动环节中,也不要急于抛出正确答案,在学生回答过程中要不断地鼓励,想方设法让学生多输出,从而为他们提供有参考性的反馈或评价。

4.多模态。“模态(mode)指话语或事件中所涉及的符号资源(semiotic resources),例如语言、图像、音乐等”。此外,“话语分析的研究对象也从单一的语言模式拓展至多种模态,分析者开始关注文本附带的图片、图表、动画、声音等所构建的复杂意义及其对文本意义的影响”[6]。张德禄(2010)中提到了交际模态除了语言和非语言的模态外,还有图像、音乐、空间布局、投影和网络等等。随后张文中还给出了模态选择的总原则:“充分利用现代技术,最大限度地充分表达讲话者的意义,取得最佳效果”[7]。根据此处多模态的概念,课堂教学中对于运用多种不同模态来协助学生对所讲授内容的理解,从而在师生互动中有助于双方的意义协商,最终能够达到很好的学习效果。

(三)课堂教学活动与互动框架

根据近一个学期的教学实践,在实验班和控制班分别采用了不同的教学方法,因此两个班的教学效果也是比较明显的。在控制班采用了比较传统的语法翻译法的教学方法,这种方法就是在文章的讲解过程当中逐句逐段的阅读、翻译然后分析重点句式。而在实验班的创新教学当中,首先借鉴了Walsh在2003年提出的二语课堂模式中的“课堂语境模式”,即更加注重教学过程中真实的交际,教师不再是课堂的中心而是更加强调学生在整堂课当中的中心地位,而教师只是用来倾听并观察学生的交际过程以及促进和帮助学生在整体中的表现。Walsh对课堂语境模式的描述如下(2003:75)[8]。

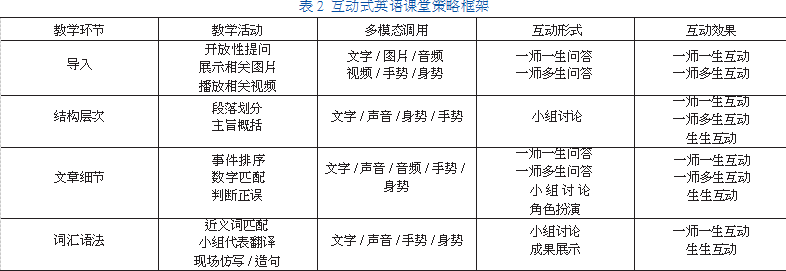

参照上述教学目标和互动特征,在实验班开展教学时针对不同类型的互动形式设计了有区别性特征的互动环节,并针对不同的教学环节,从教学活动、多模态调用、互动形式和互动效果都提出了相应的互动策略(见表2)。

根据上述策略框架,在实际的英语课堂当中针对不同的教学环节要进行不同的教学设计,包括教学活动、多模态调用、互动形式和预先设定好的互动效果。表2中的各项内容均是针对英语阅读课进行的相应教学设计,这些明显的互动参数还需要在课堂的实际互动中结合师生间的意义协商以及学生所明晰的教师对学生的过程性评价为目的和手段加以相应的辅助,最终能够达到英语课堂良好的互动效果并为有效课堂的打造做好铺垫。

五结语

本文通过对艺术类本科生互动式英语课堂的相关研究确定了英语课堂的相关互动参数,即课堂参与者的角色定位、课堂话语结构的类型、课堂问题类型和多模态类型。作为互动式英语课堂必不可少的互动参数,这都为课堂中延长学生互动时间、充分让学生多表达自我、建立更加完善的师生间意义协商的过程提供了支撑,也为后续相关的互动式英语课堂从教学环节、教学活动、多模态调用、互动形式和互动效果提供了参考和借鉴,更为打造一个基本的互动式外语课堂的建构提供了一个可供选择的框架。

参考文献

[1]张德禄.多模态学习能力培养模式探索[J].外语研究,2012(2):9-14.

[2]丁小蕾.基于任务前准备训练模式的英语听力理解习得研究[J].外语研究,2012(1):66-73.

[3]刘炜.英语课堂教师启动问答话语结构化研究[J].英语研究,2009(4):75-84.

[4]程晓堂.英语教师课堂话语分析[M].上海:上海外语教育出版社,2009:12,74.

[5]王志远.基于“信息差”的综合英语课堂交互模式的行动研究[J].外语研究,2015(1):53-56.

[6]胡壮麟,朱永生,张德禄,等.系统功能语言学概论(第三版)[M].北京:北京大学出版社,2017:346.

[7]张德禄.多模态外语教学的设计与模态调用初探[J].教学研究,2010(3):48-53,75.

[8]Walsh,S.Classroom Discourse and Teacher Development[M].Edinburgh:Edinburgh university Press,2003:41-44,75

[9]Thomas,J.Meaning in Interaction:An Introduction to Pragmatics[M].Britain:Pearson Education Ltd,1995:203.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28796.html