SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的考察医学生依恋类型与心理弹性的关系以及共情对二者关系的调节作用。方法以关系问卷、心理弹性量表和中文版人际反应指针量表为研究工具,对704名医学生进行问卷调查。结果对于高共情组,安全型依恋、回避型依恋以及倾注型依恋均不能显著预测心理弹性的得分(P=0.135,P=0.288,P=0.830),而对于低共情组,安全型依恋、回避型依恋以及倾注型依恋均能显著预测心理弹性的得分(P=0.002,P=0.020,P=0.008)。结论共情在依恋类型与心理弹性的关系中起调节作用,共情能力越低的医学生,他们的心理弹性越容易受到依恋类型的影响。

关键词:医学生;依恋类型;心理弹性;共情;相关;调节效应

本文引用格式:齐文皎,等.医学生依恋类型与心理弹性的关系:共情的调节效应[J].教育现代化,2019,6(68):256-258,261.

The Relationship Between Attachment Styles and Resilience of Medical Students:The Moderating Effect of Empathy

QI Wen-jiao,WEI Feng-mei,PENG Xian

(School of Basic Medical Sciences,Lanzhou University,Lanzhou Gansu,China)

Abstract:Objective To investigate the relationship between attachment styles and resilience of medical students and the moderating effect of empathy on their relationship.Methods 704 medical students were investigated by Relationship Questionnaire(RQ),Connor-Davidson resilience scale(CD-RISC)and Interpersonal Reactivity Index-C(IRI-C).Results For high empathy group,secure attachment,avoidant attachment,and devoted attachment could not predict the score of resilience significantly(P=0.135,P=0.288,P=0.830),however,for low empathy group,the results were all significant(P=0.002,P=0.020,P=0.008).Conclusion Empathy plays a regulatory role in the relationship between attachment styles and resilience.The lower the empathy ability of medical students is,the more easily their resilience is influenced by attachment styles.

Key words:Medical students;Attachment styles;Resilience;Empathy;Correlation;Moderating effect

内部工作模型的自我和他人模型均存在正负两种成分,将这四种模型两两组合后可以形成不同的依恋类型,即安全型、回避型、倾注型和恐惧型[1]。心理弹性是个体经历了逆境或者创伤后仍能保持或很快恢复正常的心理机能,它意味着个体面对生活压力和挫折的“反弹能力”[2,3],会受到“包括个体、家庭和社会文化在内的多种威胁和保护因素一段时间内交互作用”的影响[4,5],其中依恋是一个重要因素。共情指个体感知或想象其他个体的情感,并部分体验到其他个体感受的心理过程,包括对他人情绪、动作意图等的共鸣与预测[6,7]。依恋类型与共情能力存在着明显的交互作用,一方面,安全型依恋的个体更容易理解他人的感受,站在他人的立场和观点考虑问题;另一方面,高共情的个体更容易形成良好的人际关系,进而影响其依恋类型,这表明依恋类型与共情可能交互影响着心理弹性。而医学生作为未来医疗队伍的主力军,研究其依恋类型、心理弹性及共情的内部关系具有重要的理论价值和实践意义。

一 对象与方法

(一)研究对象

采取整群随机抽样的方式,从甘肃省某医学院抽取800名医学生为研究对象,发放调查问卷。最终收回有效问卷704份,问卷有效率88%。其中,男生330人,女生374人;独生子女154人,非独生子女550人。

(二)研究方法

1.关系问卷。该问卷包括四种依恋模式:安全型、回避型、倾注型、恐惧型。计分方法为“1一点也不适合”到“7完全适合”。测试时,要求被试评定每种依恋模式与自己的符合程度,并根据得分高低确定自己的依恋类型[1]。

2.心理弹性量表。该量表包含坚韧性、力量性和乐观性3个因子,25个条目,采用5级评分,从“0完全不是这样”到“4几乎总是这样”。本研究中,总量表的内部一致性系数为0.906,各因子的内部一致性系数分别为0.862、0.768、0.537。

3.中文版人际反应指针量表。该量表共22个项目,包含观点采择、个人痛苦、想象力和共情性关心4个因子,采用5级评分,从“0不恰当”到“4很恰当”。本研究中,总量表的内部一致性系数为0.758,各因子的内部一致性系数分别为0.612、0.7、0.697、0.707。

(三)统计学处理

采用EpiData3.1录入所有数据,然后应用SPSS21.0对数据进行皮尔逊相关分析、分层回归分析和简单斜率分析,P<0.05表示差异具有统计学意义。

二 结果

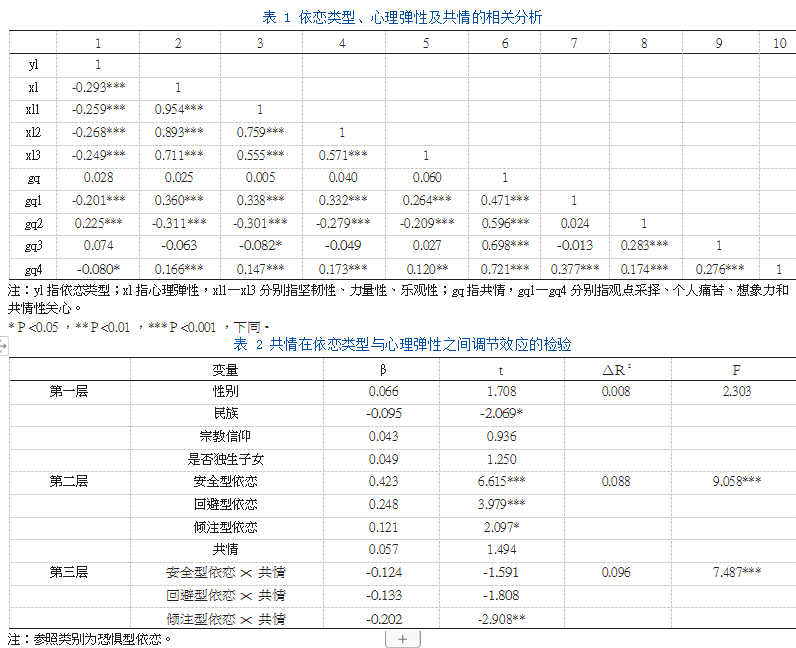

(一)医学生依恋类型、心理弹性及共情的相关分析

对依恋类型、心理弹性及共情三个变量之间的相关进行分析,分析结果如表1所示。结果表明,依恋类型与心理弹性、坚韧性、力量性、乐观性、观点采择及共情性关心之间存在显著负相关,与个人痛苦之间存在显著正相关;心理弹性与观点采择、共情性关心之间呈显著正相关,与个人痛苦之间呈显著负相关;坚韧性与观点采择、共情性关心之间存在显著正相关,与个人痛苦、想象力之间存在显著负相关;力量性与观点采择、共情性关心之间呈显著正相关,与个人痛苦之间呈显著负相关;乐观性与观点采择、共情性关心之间存在显著正相关,与个人痛苦之间存在显著负相关。

(二)共情对依恋类型与心理弹性关系的调节作用

采用分层回归考察共情在依恋类型与心理弹性之间的调节效应。将自变量和额外变量转换为虚拟变量,然后将自变量和调节变量中心化,做Y=aX+bM+cXM+e的层次回归分析,若XM的回归系数显著,则调节效应显著[8]。结果表明(见表2),安全型依恋、回避型依恋、倾注型依恋均能显著预测心理弹性的得分,这说明安全型依恋、回避型依恋以及倾注型依恋与恐惧型依恋之间均存在显著差异。倾注型依恋×共情能显著预测心理弹性,说明共情在倾注型依恋与心理弹性之间具有调节效应,而在安全型依恋、回避型依恋与心理弹性之间均不具有调节效应。

为进一步考察共情的调节效应,根据共情得分将被试分为两组:高共情组(高于平均值一个标准差)和低共情组(低于平均值一个标准差),根据分组结果进行简单斜率分析[9]。结果发现,对于高共情组,安全型依恋、回避型依恋以及倾注型依恋均不能显著预测心理弹性的得分(P=0.135,P=0.288,P=0.830);而对于低共情组,安全型依恋、回避型依恋以及倾注型依恋均能显著预测心理弹性的得分(P=0.002,P=0.020,P=0.008)。这说明,共情在依恋类型与心理弹性的关系中起调节作用,共情能力越低的医学生,他们的心理弹性越容易受到依恋类型的影响。

三 讨论

(一)医学生依恋类型、心理弹性及共情的相关分析

相关分析的结果表明,依恋类型与心理弹性之间存在显著负相关,这说明个体的依恋类型越偏向于不安全型依恋,其心理弹性就越低。安全型依恋会促进心理弹性的发展,是激发个体心理弹性的保护性因素[10],相反,不安全依恋则是个体心理弹性发展的危险性因素。依恋类型和心理弹性与共情之间的相关都不显著,这说明共情是依恋类型与心理弹性关系中一个比较理想的调节变量[8]。此外,安全型依恋的个体与心理弹性较强的个体,他们对自己和他人都抱有一种积极的认知与态度,既认同自身的价值,也认为别人是值得爱和信任的,应对能力也较强,因此,在做决定、思考问题时更容易站在对方的角度上去考虑,更能为对方提供支持和安慰。而不安全依恋的个体,尤其是恐惧型依恋的个体以及低心理弹性的个体,他们既觉得自己没有价值,也认为他人不值得信赖,同时也不能很好的面对生活中的逆境和压力,因此经常会产生一些负面情绪,也更倾向于关注自身未被调节的悲伤和痛苦。

(二)医学生依恋类型对心理弹性的预测作用

回归分析的结果表明,医学生的依恋类型能够显著预测其心理弹性。研究发现,不同依恋风格的个体在面对压力、痛苦情境时采取的情绪管理策略不同,从而影响了其心理弹性[11]。在心理弹性得分上,安全型依恋、回避型依恋以及倾注型依恋与恐惧型依恋之间均存在显著差异。原因在于,与其他三种依恋类型相比,恐惧型依恋的个体对世界的认识更悲观,也更容易沉浸在紧张与不安中,因此也更难调节和适应生活中的创伤和威胁。

(三)共情在依恋类型与心理弹性之间的调节作用

分层回归分析和简单斜率分析的结果表明,共情在依恋类型与心理弹性的关系中起调节作用,共情能力越低的医学生,他们的心理弹性越容易受到依恋类型的影响。这与朱溆湘等人的研究结果相似[12],即共情在中小学生亲子亲合与心理弹性的关系中起调节作用,亲子亲合是指父母与子女之间亲密的情感联结[13],它显著的影响依恋关系的发展[14]。此外,在高共情水平下,依恋类型不能显著预测心理弹性的原因可能在于,相比于低共情个体,高共情个体的依恋类型更偏向于安全型,心理弹性也更高,这在一定程度上抑制了依恋类型对心理弹性的影响。

四 结语

依恋类型很大程度上取决于个体幼时与主要抚养者之间的关系,这在一定程度上限制了学校教育对个体依恋模式的塑造作用,但学校作为个体社会化的主要场所,则可从培养学生的共情能力这方面入手,多在互帮互助、换位思考、角色扮演等方面下功夫,培养学生理解他人、关爱他人的能力,帮助其形成丰富的人际关系圈,为其应对困难提供良好的社会支持与资源。对于医学生来说,拥有较好的共情能力,一方面可以在未来的医生岗位上更好地处理医患关系,另一方面也可以抑制不安全的依恋模式对心理弹性的影响。

参考文献

[1]孙海华,秦和平,李同归.医学院实习生的依恋类型和社会支持对心理健康水平的影响[J].中国健康心理学杂志,2016,24(1):80-84.

[2]蔡丹,王凤娟,赵佳林.青少年的心理弹性及自我概念:一年跟踪的交叉滞后分析[J].心理科学,2018,41(4):856-861.

[3]修虹,季惠斌.临床医学专业学生生活事件、心理弹性和抑郁症状的关系[J].中国医科大学学报,2018,47(8):720-723.

[4]潘莉莉.医学生生活满意度与心理弹性和应对方式的关系[J].中华疾病控制杂志,2017,21(11):1161-1164.

[5]梁三才,吴海梅,杨玉娇,等.大学生正念、心理弹性在神经质和生活满意度关系中的中介作用[J].中国心理卫生杂志,2016,30(12):946-951.

[6]李青文.护理专业大学生共情能力现状及影响因素分析[J].中华全科医学,2017,15(10):1744-1747.

[7]林树滨,谭毅华,林美玲,等.医学生共情的研究进展[J].中国高等医学教育,2015(10):32-33.

[8]温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?[J].心理学报,2014,46(5):714-726.

[9]丁倩,周宗奎,张永欣.大学生社交网站使用与依赖:积极自我呈现的中介效应与关系型自我构念的调节效应[J].心理发展与教育,2016,32(6):683-690.

[10]李彩娜,董竹,焦思,等.大学生依恋与心理弹性——情绪调节与元情绪的多重中介[J].心理科学,2016,39(1):83-89.

[11]唐海波,周敏.大学生生活事件、认知情绪调节与心理弹性的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(3):441-443.

[12]朱溆湘,文少司,陈杰,等.中小学生亲子亲合与心理弹性的关系:共情的调节作用[J].教育测量与评价(理论版),2015(7):45-49.

[13]赵景欣,王秋金,杨萍,等.行为自主决策、亲子亲合与个体主观幸福感的关系:留守与非留守青少年的比较[J].心理发展与教育,2017,33(3):352-360.

[14]吴旻,刘争光,梁丽婵.亲子关系对儿童青少年心理发展的影响[J].北京师范大学学报(社会科学版),2016(5):55-63.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28092.html