SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:我国“一带一路”战略的实施,特别是海上丝绸之路的建设,需要大批的应用型航运人才。但多方面限制因素导致航海类专业招生困难,培养规模萎缩,专业吸引力不够,学生专业意识淡漠,使航运人才的培养、储备,不论数量和质量都远远不能满足航运事业的发展。近年来,校区上下,通过多种调研方式,找出问题症结,从航运文化建设入手,重构知识体系,积极探索航运人才专业意识培养的路径:航运人才的培养是个系统工程,需要政府、企业、社会团体、学校等各个层面,从政策、体制、平台等不同角度,协同创新,才能突破航运人才培养的瓶颈。

关键词:一带一路;多边协同;专业文化;专业意识

本文引用格式:王克彦,徐海东.一带一路视野下,应用型航运人才专业意识养成路径的探索[J].教育现代化,2019,6(47):11-13.

国家实施“一带一路”宏观战略的时代背景下,“海上丝绸之路”沿线国家和地区在经济总体上呈现良好的发展势头,贸易往来大幅增加。“海上丝绸之路”的建设大大促进了国际航运业的发展。“事业因人才而兴,人才因事业而聚”,航运事业的发展离不开航运人才的支撑。如何主动适应“一带一路”战略需要,建设海洋强国,航运业健康可持续发展离不开航运人才的培养与储备。航海院校培养的大学生作为国家的特殊型人才,是航运事业发展所需的重要人力资源,是“海洋强国”战略实施过程中不可替代的关键。培养具有强烈专业意识的应用型航运人才,是我们应用型高校面临的一项重要课题。

一“一带一路”战略对应用型航海人才专业意识的要求

“一带一路”战略,是我国主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策,其中“一路”指的是海上部分,意为21世纪海上丝绸之路。航运业是交通运输业支撑“一带一路”战略发展的重点部署对象,起到纽带连接的关键作用。随着“一带一路”战略的深入推进,建设“海上丝绸之路”对应用型航运人才的需求扩大,同时对人才的素质也提出了更高的要求。船员不仅承担了船舶各级岗位的技术工作,同时也担任船舶各类综合管理,其工作能力直接影响着船舶安全和航运业的经济效益。[1]航海类专业教育必须为航运事业提供具有国际化、专业化、标准化、实践能力强、可持续发展的应用型人才,包括熟悉战略规划、跨文化的应变能力、国际经济法律知识、较好的语言沟通能力、吃苦耐劳的品质、安全环保意识、对新环境的适应能力等。也就是说工作在航运一线的应用型航运人才,应掌握扎实的专业知识,具有高度的专业(行业)的认同感、自豪感,具有强烈的服从意识、协调能力和自我调整能力[2]。

二 航运人才专业意识的现状分析

经济全球化浪潮的冲击,涉海类专业学生的择业取向在与市场接轨中逐步趋于理性和务实,对理想的追求正逐步淡化,在就业去向方面部分学生不愿上船工作或不愿长期在船上工作,造成择业意愿与社会需求之间脱节。根据中国海事服务中心《2017年度海船船员考试数据统计报告》统计分析,近几年,我国参加海船船员适任考试人数逐年下降,由2011年88046人下降至2017年21668人,如图1所示;近三年参加操作级海船船员考试人数逐年减少,2015年考试人数为17171人、及格率42.9%,2016年考试人数为15771人、及格率为37.8%,2017年考试人数为11802人、及格率为43.2%;2017年全国72所航海院校初次报考海船船员考试的学生共有7020人,一次性通过率仅为18.3%。

目前,航海院校专业招生困难,专业吸引力不够,培养规模萎缩,[3]专业意识不强,学生毕业后选择上船工作的比率不足60%,部分高技术船员工作三五年之后“弃水登陆”,毕业生职业分流现象日益严重。因此,高端航运人才缺乏、航运人才流失、航运从业者就业动力不足等现象已成为制约航运发展的“瓶颈”。

三 应用型航运人才专业意识养成的路径探索

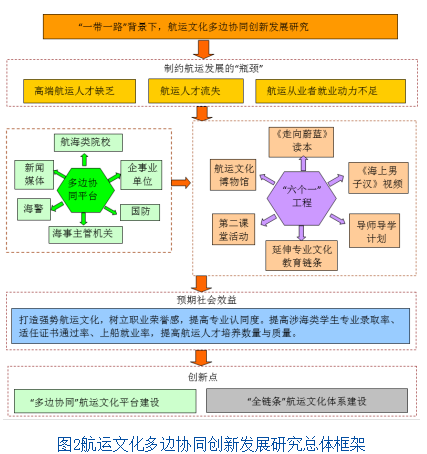

在国家“一带一路”和建设“海洋强国”战略背景下,如何突破发展瓶颈,从而培养一大批满足航运业健康发展需求的高素质应用型航运人才,是航海教育面临的现实问题。我校从1965年开办涉海类专业,经历了中专、专科、本科、研究生等办学层次的升级演变,目前有航海技术、轮机工程、船舶电子电气、港口机械与自动控制等15个涉海专业(专业方向)。近年来,面对“好的招不来,来的不考证,考证不上船,上船留不住”的现象,我们以增强涉海类学生专业意识为研究和实践主线,结合航海院校实际及“90后”、“00后”学生思想特点,依托山东省航海教育联盟、山东省船舶工业行业协会,成立航海院校、企事业单位、海事主管机关、新闻媒体、海警、国防等多边协同平台,形成航运文化建设联盟,通过实施“六个一”工程,培养涉海类学生的海洋意识、责任意识,提高涉海类学生的职业荣誉感、专业认同度,推动航运人才培养协同发展。路径探索的总体框架如图2所示。

(一)重构教育教学知识体系

以教育部应用技术大学改革试点战略研究单位和山东省应用型人才培养特色名校建设为契机,按照“调研-规划-实施-反馈”的实践循环改革路径,以行业发展倒推专业设置,以企业需求倒推课程内容,以岗位需求倒推能力培养,重构教育教学的知识体系,解决人才培养的内容是来源于社会对人才的需求,学习的知识是生产一线科技应用的最新成果,而不是仅来源于年复一年的课本教材[4]。

(二)编写《走向蔚蓝》——涉海类学生专业意识教育通识读本

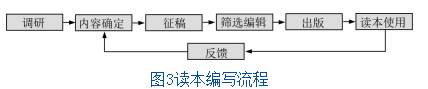

学校联合知名航运企业、中国水利出版社合作编撰出版一本以优秀校友、知名船长与轮机长奋斗经历、创业故事等为题材的专业意识教育通识读本——《走向蔚蓝》,读本包括校园文化、校友成长故事、航运企业家风采等部分,以投身于航运事业的优秀校友个人成长故事、发展经历为主要内容,表现航运人对自己专业的热爱,对蔚蓝色大海的憧憬,对美好明天的向往,对今天责任的担当。此读本用于招生宣传、学生入学教育、专业教育、就业教育等,用优秀校友的真实事迹感化学生,鼓励学生积极投身航运事业发展。《走向蔚蓝》读本编写流程如图3所示。

(三)拍摄《海上男子汉》视频

学校联合威海电视台海洋频道、航运企业、学校知名校友、在校生代表,拍摄一部以涉海类学生在校生活缩影、船员海上工作生活的一天、优秀校友群英谱为主线,记录航运人的大学生活、成长经历、生活状态、工作发展、人生感悟,让学生对航运事业充分认知,提升在校学生职业生涯规划效果和就业指导服务效果。

(四)实施校外职业发展导师导学计划

联合山东海事局、威海海事局、山东海警第一支队、威海军分区等部门形成多边合作育人体系。加强政、校合作,聘请山东海事局、威海海事局等行业主管部门专家领导担任学校大学生职业发展导师,开展“1对1”指导,暨1个导师联系1个班级,定期给学生开展职业发展指导课,讲授航运业发展前沿动态,政策法规等,引领学生的职业发展兴趣。加强军、校合作,积极响应国家强军战略,与威海军分区合作申请海军士官生定向培养基地;与山东海警第一支队建立“警校双拥共建基地”,聘请部队有关人员担任学生的校外辅导员、国防教育导师,加强学生半军事化管理,合作开展军事理论课教育[5]。

(五)组织“海韵讲坛”、“海洋科技节”、“海洋文化节”等系列第二课堂活动

进一步加强校园文化建设,拓宽学生专业视野,提高学生的专业意识,定期邀请知名校友、知名船长轮机长、航运企业高管、海事部门领导等走进学校、走进讲堂、走进师生;根据学科专业特点,搭建“海洋科技节”、“海洋文化节”等活动平台,同山东海事局、威海海事局、山东卫视等单位合作组织开展“山东省海员技能大比武”弘扬航运文化,传播航运人精神。结合学校涉海类专业特点,组织开展大学生学术科技活动、校园文化活动、创新创业活动等丰富多彩的第二课堂活动,凸显涉海类专业文化特色[6]。

(六)建设航运文化博物馆

航运文化博物馆主要从人、事、物等三方面进行建设。讲好人,即世界十大航海家、国内十大航海家、学院知名校友;讲好事,世界航海史、中国航海史、交院航海史;做好展示,十大名船、航海仪器设备,船舶模型,国际十大航运公司、国内十大航运公司等。航运文化博物馆面向中小学生、在校生、社会船员、航运企业员工等开放,打造特色航运文化教育基地,将博物馆的教育职能的发挥与航运文化的传承紧密结合,为航运人才培养发挥积极作用[7]。

(七)组织开展“夏令营”、“优质生源基地”、“国际航运文化交流”等系列活动,延伸专业文化教育链条

利用寒暑假,整合学校、航运企业、海警等社会资源,举办中小学航运文化夏令营活动,培养中小学生海洋强国的航运文化意识;学校、航运企业、海事主管机关协同深入中学建立优质生源基地,吸引更多的有志于从事航运事业的中学生报考航运相关专业;积极开展社会船员岗位适任培训,使涉海类毕业生每3-5年回校进行一次航运文化教育、岗位技能培训与更新,进一步提升社会船员爱岗敬业的精神,更好适应航运事业的发展;积极与俄罗斯、马来西亚、泰国、缅甸、利比里亚等“一带一路”沿线国家开展航运文化交流活动和国际船员教育培训,提升我国航运文化的国际影响力。航运文化教育链条的延伸如图4所示。

四 结语

通过以上“六个一”工程的实施,形成了一套多边协同航运文化机制,搭建起航运文化建设平台,形成了全链条的航运文化建设体系,提升了航运文化教育的长效性和教育链条的完整性,真正培养满足航运业健康发展需求的高素质应用型航运人才。

参考文献

[1]江学海,高岩松.“双证”模式下高等航海院校航海类专业培养方案的制定[J].教改论坛,2016(1):43-46.

[2]赵红,牛小兵.航海类专业国际化人才培养模式的思考与构建[J].航海教育改革与发展,航海教育研究,2016(2):1-3.

[3]文元全,刘禹“.十二五”我国航海教育发展状况调查与分析[J].航海教育改革与发展,2016(4):5-14.

[4]曲东东,杨久亮,王尧.基于“成果导向教育”理念深化航海类专业人才培养改革的研究[J].学科探索,2017(10):43-45.

[5]陈永志,张彦.基于职业导向的航海类专业人才培养模式探究[J].船海工程,2016(8):173-176.

[6]刘翔.浅谈我国航海专业教学改革和人才培养路径[J].人力资源管理与人才培育,2015(6):72-73.

[7]刘爱萍.“一带一路”背景下外语人才培养模式探究[J].教育现代化,2018,5(43):16-17+25.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/11330.html