SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:发声和构音障碍程度的评定是法医临床鉴定中较为常见的工作内容,目前仍以主观方法(GRBAS分级)评定障碍程度,而频闪喉镜、电声门图、喉肌电图等客观检查主要用于明确损伤学基础,对于一些损伤致残程度仍较难界定。本文通过对发声和构音障碍的原因、评定方法,以及近年来依据声学参数检测技术研究的相关进展进行探讨,供广大鉴定同仁参考。

关键词:发声障碍,构音障碍,伤残等级,鉴定

《人体损伤致残程度分级》(以下简称《分级》)第5.8.2.18条规定“发声功能或者构音功能障碍(重度)”为八级伤残;第5.9.2.25条规定“发声功能或者构音功能障碍(轻度)”为九级伤残;第5.10.3.4条规定“器质性声音嘶哑”为十级伤残。同时《分级》附录B第二十三条规定了发声功能障碍程度,即重度为“声哑、不能出声”,轻度为“发音过弱、声嘶、低调、粗糙、带鼻音”。《分级》附录B第二十四条规定了构音功能障碍程度,即重度为“音不分明,语不成句,难以听懂,甚至完全不能说话”,轻度为“发音不准,吐字不清,语调速度、节律等异常,以及鼻音过重等”。《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》(GB/T 16180-2014,以下简称《工伤》)第5.8.2.36条规定“喉源性损伤导致发声及言语困难”为八级伤残;第5.9.2.31条规定“喉源性损伤导致发声及言语不畅”为九级伤残;附录B第3.24条规定“发声及言语困难系指喉外伤后致结构改变,虽呼吸通道无障碍,但有明显发声困难及言语表达障碍;轻者则为发声及言语不畅。发声障碍系指声带麻痹或声带的缺损、小结等器质性损害致不能胜任原来的嗓音职业工作者”。本文通过对发声、构音的生理学,以及相关鉴定要点进行探讨,以供广大鉴定同仁参考。

一、发声、构音的解剖和生理学

喉基音是指在喉部软骨、关节、肌群、声带及相应支配神经的协同作用下,由声带振动发出的声音。声音产生于呼出气体压力与喉内肌肉弹性组织力量之间的相互平衡作用,这种平衡作用的变动可以改变声调、声强和音质。发声开始时,主要是以喉内肌肉的协调作用,使双侧杓状软骨向内侧靠拢,将声门处于关闭或接近关闭的状态,在不同发声方式下,声门会呈现出不同的几何形态。在肺部气体压力和声带弹性力的共同作用下,声门会再度打开到之前的状态,嗓音的产生就是上述过程的反复重复。而支配咽喉部肌肉的神经是喉上神经和喉返神经,二者均属迷走神经的分支,由起于副神经颅根和延髓疑核的特殊内脏运动纤维组成,喉上神经分为内支和外支,内支为感觉支,外支支配环甲肌,喉返神经支配大多数喉肌运动[1]。

喉基音产生后,在共鸣腔(咽、口唇、鼻、鼻窦)和构音器官(下颌、唇、舌、软腭)的协同运动下,通过改变共鸣腔的形状,使声道的阀门阻挡气流,声音频谱中的一些频率被共振加强或减弱,最终形成人体发出的声音,此过程由共鸣腔和构音器官(或称为共鸣构音系统)完成。发声障碍的损伤学基础是喉软骨、喉黏膜、声带、喉肌及其支配神经系统损伤,或者共鸣腔损伤;构音障碍的损伤基础是下颌、唇、舌、软腭等构音器官及其支配神经系统损伤。

二、发声、构音障碍的法医学鉴定要点

法医临床伤残等级鉴定相关指导文件中,将共鸣腔归入发声系统中,本文为了论述需要,将发声、共鸣、构音分别论述。

(一)发声障碍

1.主观检查

发声障碍的评定一般包括专业人员的主观听感知评定、客观参数测试、发声障碍患者的自我评定。目前法医临床鉴定推荐的主观听感知评定方法是GRBAS(包含总嘶哑度(Grade)、粗糙声(Rough)、气息声(Breathy)、无力度(Asthe-nic)、紧张度(Strained)五个评估参数,以下简称“GRBAS”)评估方法,虽然GRBAS评估方法在评委成员的选用、培训以及评估结果的质量监控上有明确的要求,在临床医学中具有简单易行的优点,也是目前国际上最常被采用的听感知评估方法,但也存在受主观影响较大的缺点。法医临床鉴定中,被检查人接受检查时常存在伪装和夸大的情况,如果仅依赖于临床医生的GRBAS报告则显得可信性不高,而一般的鉴定人又缺少使用GRBAS方法评价的经验和能力。嗓音障碍指数(Voice Handicap Index,以下简称“VHI”)是目前国际上认可程度比较高的评估方法。我国的一些学者对VHI中文版做了一些研究[2-3],发现使用VHI进行患者自我评估可以获得很多的重要信息,有很好的信度和效度。但笔者认为,考虑临床医学与法医学鉴定中被检者心理预期不同的现实,后者在检查过程中配合程度明显弱于前者,VHI相较于GRBAS方法更容易受被检者的主观因素影响,故在法医临床鉴定领域不具有使用价值。

2.客观检查

频闪喉镜(laryngostroboscopy,以下简称“LSS”)是目前较为常用的声带振动检查方法,可以观察喉部声门区的形态、声门闭合程度、黏膜波是否减低、杓状软骨对称性及是否存在运动受限等。LSS目前已发展到了电子频闪喉镜,使对声带运动的观察更加清晰,能够观察声带振动过程中的任何动相和静相。通过喉镜检查,可排除被检者是否存在自身性的喉部疾病,可以动态观察喉部损伤的愈合过程。也可在法医临床鉴定伤残评定中,通过观察声带黏膜是否充血,客观检查声带情况,还可以排除被检者利用过度用嗓造成短期发声功能障碍等方式伪装成永久性嗓音障碍等。

电声门图(electroglottography,以下简称“EGG”)和声学参数检测(acoustic measure)是近年研究比较多的客观检查。EGG和声学参数检测可以客观地从声学角度提示声带改变程度和性质,都可以获得基频(fundamental frequency,以下简称“F0”)、频率微扰(jitter)、振幅微扰(shimmer)、谐噪比(harmonie/noise ratio,以下简称“H/N”)等值。两者除F0外,其余参数值并不等同,但彼此具有相关性。如,EGG的jitter和shimmer是用来反映相邻周期间这种振动和振幅变化的,H/N是反映振动周期中周期性成分与噪声成分之比;而声学参数检测的jitter和shimmer是分别描述声波中相邻周期间频率和振幅变化的,H/N是声波能量中周期性成分与噪声成分之比。笔者推荐在法医临床鉴定时,应当进行此项检查,以获取客观的嗓音功能数据,同时参考相关文献上的正常参考值作出系统分析。

空气动力学检测(aerodynamics)是对喉的气流、气压的检测量方法,通常测量平均呼气流率(mean airflow rate,以下简称“MFR”)和最大发音时间(maximum phonation time,以下简称“MPT”)。MFR值升高提示声带关闭功能下降,MFR值降低则提示喉功能亢进、喉阻塞或喉气力不足。MPT可推测受检者喉部调节功能和发声的持续能力,正常成人中男性约30s,女性约20s,MTP变短提示声带活动不良。空气动力学检查目前已发展到无创阶段,无创性空气动力学检查相较早期有创空气动力学检查在精确性和稳定性上有显著改进,但仍不是具有灵敏和简便特点检查方法。对于伴有张口、吞咽障碍等无法进行LSS检查的肌紧张性发声障碍人群,空气动力学检查是值得选用的方法。值得说明的是,单独应用空气动力学检查无法全面反映被检者的喉功能,其中的MPT受年龄、疲劳度、身体条件等影响,此相关检查结果应当结合影像学、LSS、声学参数检测等综合评估。

喉肌电图(laryngeal electromyography,以下简称“LEMG”)是一种测试喉肌及其支配神经电活动的检查方法,为发声障碍、吞咽障碍及喉神经肌肉障碍的诊断提供科学依据。如,声带活动不良导致的发声障碍原因分为神经性原因和非神经性原因,可以首选常规LEMG进行定性分析,再结合喉神经诱发电位检查进行半定量诊断,以区分声带活动不良的原因。但LEMG的应用尚存在以下的局限性:一是无法对神经损伤的程度进行定量判定和分级;二是电位个体差异较大;三是作为有创性检查,存在并发症。

(二)共鸣障碍

共鸣障碍可分为口咽腔共鸣障碍和鼻腔共鸣障碍。口咽腔共鸣障碍,是指舌、下颌等结构异常或运动障碍导致的异常。口咽腔共鸣障碍,主观评估方法是通过对/a/i/u/三个汉语核心单韵母进行听觉感知评估,客观检查方法是采用“实时言语测量仪”对/a/i/u/第一共振峰F1、第二共振峰F2的频率和幅值进行测量,判断被检者是否存在聚焦问题。鼻腔共鸣障碍是指鼻音功能亢进表现的鼻音过重或鼻音功能低于患者无法发鼻音(如,/m/n/ng/)。鼻音功能亢进一般由软腭短小、腭裂、腭肌张力不足所致,鼻音功能低下一般由鼻咽增生、软腭肌群张力异常所致。检查方法具有明显的主观性,法医鉴定中通常不将单纯共鸣障碍进行伤残等级评定。

(三)构音障碍

喉部肌肉、唇、舌是构音的主要结构,临床上将构音障碍分为中枢性、器质性和功能性3种。中枢性障碍常因中风、帕金森病、肌萎缩性侧索硬化、脑外伤引起;器质性障碍为唇、舌、腭等构音器官病变引起;功能性障碍,是因心身性疾病或癔病引起,可以通过语言训练或心理治疗得到恢复。

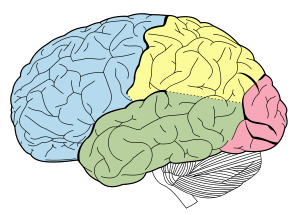

构音障碍主要影响言语清晰度,对其进行的检查内容主要是检查音位构音情况。主观检查方法一般采用《构音语音能力评估》记录表。客观方法是使用专业的言语声学分析设备测量被检者连续发音,将被检者每4秒发出的音数与黄昭鸣等制定中国人口腔轮替运动速率参考标准比较。喉部肌肉、唇、舌的控制脑区分布于两侧大脑半球,舌运动控制脑区位于运动皮层下部,在外侧裂附近;唇运动控制区位于舌功能脑区的背侧;喉部肌肉运动控制脑区位于唇运动控制脑区的内侧,中枢型的可使用核磁检查技术对发音和构音运动控制的脑区进行了定位。

《工伤》中仅对喉源性的损伤导致发声及言语障碍进行考虑,故鉴定时需明确外伤史、损伤位置,再进行系统的检查、评估明确被检者损害后果后,可对应相应条款评定伤残。《〈人体损伤致残程度分级〉适用指南》[4]中将构音障碍分为6种,即:迟缓型构音障碍、痉挛型构音障碍、运动失调型构音障碍、运动过少型构音障碍、运动过多型构音障碍、混合性构音障碍。在鉴定时,应先行排除精神损害、癔病、失语等,而后再结合鉴定相关材料明确外伤史、损伤位置,必要时明确伤病关系。

三、结语

我国地域辽阔,幅员众多,不同地区有不同的发音特点,张志明等对沈阳地区的人群[5]、雷科等对上海地区的人群[6]进行的声学参数检测结果都难免包含了本地区人群的发音特点。希望今后能有更多学者参与到对不同地区人群的声学参数正常参考值的研究中。

笔者认为,在伤残等级鉴定时,鉴定人员应当充分审阅鉴定材料,明确外伤史、损伤部位后,排除精神损害、癔病、失语等因素,且应进行必要的客观检查后综合分析判断。不能仅凭鉴定人员自身主观感觉草率出具鉴定意见;也不能仅以客观检查结果对照文献上给出的正常参考值,机械地评定损害结果;更不能仅以GRBAS、VHI结果作为最终鉴定依据。鉴定时机应当在伤后6个月以上进行,对于疑难复杂的案件,应当聘请经验丰富的专家一同参与,实事求是、客观公正地出具鉴定意见。

参考文献

[1]柏树令,应大君.系统解剖学:第6版[M].北京:人民卫生出版社,2006:423-427.

[2]黄冬雁,于萍,杨伟炎,等.患者自我评估与嗓音声学分析的比较[J].听力学及言语疾病杂志,2005(2):94-97.

[3]李红艳,徐文,胡蓉,等.嗓音障碍指数量表简化中文版的研究[J].听力学及言语疾病杂志,2010,18(6):566-570.

[4]司法部司法鉴定管理局,最高人民法院司法行政装备管理局.《人体损伤致残程度分级》适用指南[M].北京:法律出版社,2016.

[5]张志明,宋辉,柴亮,等.成人嗓音的计算机测试及定量分析[J].听力学及言语疾病杂志,1999(4):188-190.

[6]雷科,杨旭,沈建中,等.成人嗓音声学参数正常参考值的研究[J].临床耳鼻咽喉科杂志,2000(6):255-257.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/71931.html