SCI论文(www.lunwensci.com)

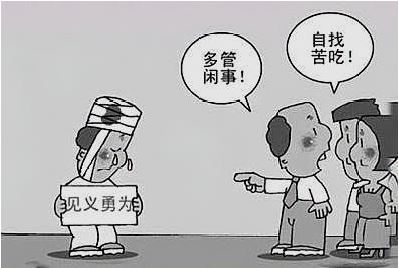

摘要:当代社会见诸报端的见义勇为人员因为其在见义勇为的过程中的一些不当行为而受到 刑法处罚的案例并不鲜见,而见义勇为这一行为是值得我们在全社会大力提倡的美德。但目前我 国对于具有见义勇为性质人员的处罚与一般人并无二致,甚至在“ 彭宇 ”等案的判决中伤害了民 众对“ 见义勇为 ”这一传统美德在人们心中朴素的期待。见义勇为型不当行为无论是在法理上还 是道德上,都值得刑法对其加以更好的保护,具体而言应当体现在侦查、起诉、定罪、量刑、执行 四个层面。通过对见义勇为型不当行为的刑法宽容,呼唤良善价值观的回归,更好地发挥社会主 义核心价值观的引导作用。

一、见义勇为概述

( 一)见义勇为与见义勇为型不当行为的含义

见义勇为出自《论语· 为政》,“ 见义不为, 无勇也 ”,意思是看到正义的事,就勇敢地去做。 严格意义上见义勇为并不是一个法律术语,从法 律意义上给见义勇为下定义,全国性法律还没有 规定,见义勇为的含义散见于地方性法规、规章 或者其他规范性文件中,并且各省区市对于见义 勇为定义的规定还存在不同的认识[1],但从整体 上是比较一致的,只在一些细微的要求和规定上 出现了差异。公安部颁布的《见义勇为保护条例 》 第二条对见义勇为的界定是指“ 不负有法定职 责、法定义务或约定义务,为保护国家利益、社会 公共利益或者他人的人身财产安全,挺身而出, 同正在实施的违法犯罪行为作斗争,或者抢险、 救灾、救人,事迹突出 ”的行为。本文对于见义勇 为的含义采取这一观点。

(二 )见义勇为型不当行为之于见义勇为,亦 如防卫过当之于正当防卫

借鉴防卫过当的相关定义 —— 明显超出必要 限度造成重大损害的行为,见义勇为型不当行为意 指,见义勇为人员在见义勇为过程中所采取的不恰 当(不适度 )的造成重大损害的行为。在认定见义 勇为型不当行为时,同防卫过当认定路径一致,前 提是需要满足见义勇为的其他条件,仅在限度条件 存在过当。对于见义勇为型不当行为的“ 不当 ”的 认定,笔者认为可以考虑借鉴防卫过当的认定。

也有学者认为可以考虑借鉴我国行政法理论中的 “ 四阶 ”比例原则作为重要依据和标准。因为借 助该原则进行判断兼顾了行为主客观要素,还具 有较强的可操作性,可以降低刑法中“ 不当 ”判 断的难度,故可加以借鉴运用[2]。

据此,以下几种情况不属于本文所称的见义 勇为型不当行为。1.假想见义勇为,见义勇为的前 提是的确有现实的违法犯罪的危险存在,如果丧 失这一有效前提,那么见义勇为的正义性便会荡 然无存。2 .不适时的见义勇为,不管是事前的还 是事后的见义勇为行为,都不满足见义勇为定义 中的“ 正在实施 ”的时间要求,故而也应排除,否则就会不当扩大见义勇为刑法宽容的范围,进而动摇见义勇为刑法保护的基础[3]。3.挑拨型 见义勇为,如同防卫挑拨,如果是由行为人挑起 他人的违法犯罪行为,不满足见义勇为的主观条 件,也即行为人主观上已经脱离了“ 为保护国家 利益、社会公共利益或者他人的人身财产安全 ” 这一目的。

二、见义勇为刑法宽容的解释路径

( 一)见义勇为与正当防卫

见义勇为与正当防卫在很多场合下都比较难 以区分,事实上很多见义勇为的案件最终也都是 按照正当防卫的标准来进行处理。要准确辨别正 当防卫与见义勇为的异同,就得从见义勇为的特 征进行展开。1.从义务源的角度来看,见义勇为 要求没有法定的或者约定的义务,正当防卫则在所不论,义务的有无并不影响正当防卫的成立, 故而就义务源的角度,正当防卫是宽于见义勇为 的,前者包含后者。2.从主观目的来看,见义勇为 不能出于保护自己本人或者具有法定扶助关系的 人的利益,只能是为保护国家利益、社会公共利 益或者他人的人身财产安全,正当防卫在主观目 的方面仍然给予了行为人较大的选择空间,可以 是出于保护本人以及与本人具有法定扶助关系的 人员的利益,从这一角度而言,正当防卫仍然宽 于见义勇为。3.从成立条件来看,见义勇为还要 求事迹突出,理由如上所述,否则见义勇为的认 定便会泛滥开来。正当防卫则无此要求。此外, 还有学者从危险源的角度对二者加以了区分, 指出正当防卫的危险源比较单一,即不法侵害, 所以,从危险源来看,正当防卫是见义勇为的一 种情形,后者包含前者[2]。通过上述分析不难发 现,见义勇为的认定标准高于正当防卫,范围窄 于正当防卫,也即能够被认定为见义勇为的,基 本也完全满足正当防卫的条件。见义勇为型不当 行为对应的便是防卫过当,因而见义勇为型不当 行为的刑法宽容第一个解释进路可以从正当防卫 与防卫过当的理论出发。

(二)见义勇为与紧急避险

从刑事领域去审视见义勇为与紧急避险,主 要有以下异同:1.从危险源的角度进行分析,见 义勇为与紧急避险并未有实质性的差异。2.从义 务源的角度审视,见义勇为要求没有法定或者约 定的义务,紧急避险同样在所不问,后者包含前 者。3.从保护的利益来看,见义勇为保护的利益 完全被紧急避险所保护的利益所涵盖,故而仍然 是紧急避险涵盖了见义勇为。4.从打击的对象来 看,见义勇为可以直接针对不法侵害进行打击,紧 急避险则只能通过损害第三人的利益来实现,故 而见义勇为宽于紧急避险。由于本文将见义勇为 型不当行为限定在面对违法犯罪等不法侵害行为 时 ,故而两者契合的可能性更大。

(三)见义勇为与超法规阻却事由

我国刑法明文规定的违法阻却事由仅限于正 当防卫与紧急避险,但刑法理论上一般认为以下 情形属于超法规阻却事由,主要包括依据法令的 行为、正当业务行为、自损行为等。虽然刑法上没 有将其规定为法定阻却事由,但当行为具有“ 依 照法律秩序的整体精神,可以阻却行为违法性 ” 便可以将其作为阻却违法性事由加以适用。也即 如果一个行为或者称该当行为,仅在形式上具有违法性,而在实质上不具有违法性,据此便可以 阻却该当行为的违法性。笔者以为,见义勇为完 全契合超法规阻却事由这一精神,正如在正当防 卫当中,一个基础的认识是“ 轻伤绝不过当 ”,见 义勇为属于一个完全利他主义的救助行为,在见 义勇为的过程中造成了一定的损害,仅在形式上 具有违法性,而在实质上是一种有利于社会的行 为 ,不是危害行为。

三、见义勇为型不当行为刑法宽容的具体对策

( 一)侦查阶段

侦查阶段是见义勇为型不当行为进入刑事视 野的首要阶段,如前所述,该种行为在客观上的 确造成了不应有的损害,同时又具备主观恶性和 人身危险性极小的性质。作为侦查人员而言,在 处理此类案件时,应当严格审查,坚持“ 少抓,慎 抓 ”的原则,能够不采取强制措施的,就不采取 强制措施,能够不移送起诉的,就不移送起诉。该 种行为一般不属于检察院直接侦查的案件范围, 公安机关作为第一道保护防线,应当认真搜集证 据,综合案件事实,确定行为人的行为是否具有 见义勇为的性质,并对行为人造成的损害进行审 慎评价,如果认为确有必要起诉的,在移送起诉 时,应当说明案件性质,以便检察机关在办理案件 时更好地把握,给予见义勇为者更好的刑法保护。

(二)起诉阶段

根据我国《刑事诉讼法》第一百七十七条第 二款规定,“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定 不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院 可以作出不起诉决定 ”。根据法律规定,酌定不 起诉的,必须是犯罪情节轻微,依照刑法规定不 需要判处刑罚或免除刑罚的情形,根据现有理 论和案例,主要包括以下情形:“ ……3 .犯罪 嫌疑人因防卫过当或紧急避险超过必要限度, 并造成不应有危害而犯罪的 ”。该情形可以具体 作为见义勇为型防卫过当、见义勇为型避险过当 的宽容依据。笔者以为,具备见义勇为性质的防 卫过当与避险过当,并且满足《 刑事诉讼法》第 一百七十七条第二款规定的,人民检察院在起诉 阶段一般应当作出不起诉决定,进而同一般的防 卫过当与避险过当区分开来。

(三 )定罪层面

如果人民检察院认为确有起诉必要,在审判 阶段,法院应当在定罪量刑方面给予见义勇为人 员以相当的刑法保护。首先在于定罪方面,法院 应当综合全案证据,在查清事实的基础上,对案件的见义勇为的性质先予确定,如果满足则根据 具体的案件情形考虑行为人成立过失致人重伤 罪或者过失致人死亡罪。当然,也可能成立故意 伤害罪或者故意杀人罪,笔者以为,除非是综合 全案证据,能够证明见义勇为人员主观上具有故 意心态,否则一般应当优先认定为过失犯罪。其 依据无论是从刑事诉讼法的证明标准来说,还是 从存疑有利于被告而言,都应当优先考虑过失犯 罪。更何况本文所讨论的见义勇为型不当行为, 其主观上就是一种利他主义的救助行为,如果见 义勇为人员同时还存在一种伤害的故意,事实上 也将其排除出了见义勇为的范围。

(四)量刑层面

在量刑阶段,也是法院自由裁量权最大的一 个环节,如何在规定的法定刑幅度内给予见义勇 为型不当行为以恰当的刑法宽容是给见义勇为 人员刑法保护的关键一环。根据我国《刑法》第 六十三条的规定,第一款和第二款规定都能分别 给予见义勇为人员以更好的量刑宽容。具言之, 第一款规定针对的是见义勇为型防卫过当与见 义勇为型避险过当,属于法定的减轻情形,应当 在法定刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。同 时,如果属于过失犯罪,根据最高人民法院、最 高人民检察院发布的《关于常见犯罪的量刑指导 意见(试行)》(以下简称《量刑指导意见》)规 定,“ 过失犯罪的,减少基准刑的 20% ~ 50%。” 因此,针对见义勇为型防卫过当与见义勇为型避 险过当,确定其宣告刑的方法为,有多个量刑幅 度的,首先确定相应的量刑幅度,在下一个量刑 幅度内,确定其宣告刑。如果主观心态为过失, 相应减少基准刑的 20% ~ 50%,这是根据现行法 律规定得出的结论。同时,笔者以为,见义勇为的 性质应当作为量刑情节考虑,相应减少基准刑的 10% ~ 30% ,与过失情节可以并用,也即相应减 少基准刑的 30% ~ 80%。如果因此低于法定最低 刑期,那么就直接判处法定最低刑。只有一个量 刑幅度的 ,那么考虑判处缓刑或者免除处罚。

(五)刑罚的执行层面

对于见义勇为型不当行为的刑法宽容的最后 保护在于刑罚的执行环节,具体宽容应当体现在 对于具有见义勇为性质人员的减刑和假释方面。 根据我国《刑法》第七十八条和八十一条关于减 刑和假释的规定,满足条件的人员是“ 可以 ”减 刑和“ 可以 ”假释(重大立功和最高人民法院核 准的除外),对于正在服刑的同时具有见义勇为性质的人员来说,如果满足减刑或者假释的条件 的,笔者以为“ 一般应当 ”减刑或者“ 一般应当 ” 假释。《刑法》第八十一条第三款规定,“ 对犯罪 分子决定假释时,应当考虑其假释后对所居住社 区的影响 ”,从这一角度来看,对具有见义勇为性 质的人员进行假释,不仅不会对其居住社区产生 不良影响,甚至其居住社区的民众会极力支持对 该类人员进行假释,这才符合民众心中一个最基 本的良善价值观“ 好人就应该有好报 ”,这也是对 见义勇为人员刑法宽容的意义之所在。在执行阶 段另一方面的宽容可以体现在对于“ 时间 ”的要 求上,根据《刑法》第八十一条以及根据《最高 人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律 的规定》,都对减刑和假释作了具体的时间上的限 制。笔者以为,对于具有见义勇为性质人员的减 刑和假释,在时间条件上可以适当放宽,具体幅 度参考量刑的宽容幅度 ,即 10% ~ 30%。

四 、结语

本文从理论上阐述和分析了见义勇为型不 当行为予以刑法宽容的法理依据和实践依据,并 具体从侦查、起诉、定罪、量刑、执行五个方面 展开对于该种行为的具体宽容措施。对于见义勇 为人员的保护不仅要体现在实体法规范之中,同 时更需要体现在每一个活生生的司法案件之中,让社会和公众真正免除见义勇为的后顾之忧,在 刑法、民法、行政法等主要部门法体系上给予见 义勇为人员以相当的法律保护。我国目前在民事 领域和行政领域对于见义勇为人员的保护都较为 完善,无论是从法秩序统一的角度而言,还是从 我国社会现状而言,在刑事领域对于见义勇为人 员的保护都刻不容缓。只有这样才不会让“ 彭宇 ” 案重演,冲击公众对良善价值观的期待,也只有 在每一个司法案件中让公众感受到公平正义,才能在当代这个高尚道德缺失的时代呼唤良善价 值观的回归,才不会让英雄流血又流泪的悲剧重 演。申言之,给予该种行为以刑法宽容,不会对社 会产生负面价值,而是弘扬社会主义核心价值观 的应有之义。

参考文献

[1] 马章民.见义勇为及其刑事责任解析[C]// 河北省 法学会.河北省见义勇为法治论坛论文集.保定:河 北省法学会,2012:319-330 .

[2] 贾长森.论“见义勇为”中损害过限的刑法保护[J]. 河南大学学报(社会科学版),2018.58(4):61-70 .

[3] 刘实鹏,周俊 . 人文与科技(第四辑). 北京:中央民 族大学出版社,2019:266-276 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/67177.html