SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:目的:分析816例故意伤害未成年人案件的法医学特征,为相关案件的法医学鉴定提供基础资料,为相关的研究积累素材,为制定预防措施提供依据。方法:随机选取西南某省多地2013-2019年故意伤害未成年人案件816例,依据未成年伤者信息、动机、致伤物、案发地、案发时间、损伤类型、部位和程度进行分类,并对案发地和致伤物、动机和案发时间作关联分析。结果:所涉及的案例中,伤者多为男性(86.0%)、农村户籍(72.0%);以原发性损伤(94.1%)评定多见,损伤部位主要为颅脑、脊髓(29.3%)和脊柱四肢(18.5%),损伤程度以轻微伤(35.6%)和轻伤二级(33.9%)为主;动机以激情(74.7%)为主,案发地主要在公共场所(78.9%),致伤物以锐器(48.2%)和钝器(42.0%)为主,多发生在秋季(31.2%),且晚上(34.7%)和下午(25.4%)是高发期。不同案发地中动机、致伤物和案发时间差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:故意伤害未成年人案件有一定的特点和影响因素,应积极开展相应的预防措施,以降低伤害案件的发生。

关键词:法医学;未成年人;故意伤害;损伤程度

未成年人代表祖国的未来和希望,其安全健康、道德水平及综合能力直接关系到国家未来发展。未成年人犯罪一直是社会关注的热点问题,故意伤害未成年人案件的发生能直接反映治安稳定和社会发展问题[1]。根据2018年最高人民法院的数据显示,在2009-2017年间,我国未成年犯罪案件数量呈持续下降趋势,且未成年人犯罪呈现“量降质升”的趋势[2]。目前国内外对未成年犯罪的特征及预防研究相对较多,而对于被害者为未成年人的案件研究相对比较少,因此对被害人为未成年人的案件进行研究,有助于明确故意伤害未成年人案件的影响因素,以及从法医学角度分析其案发特点,对预防故意伤害未成年人现象有一定积极作用,同时也能够为法医鉴定积累基础资料。

本文随机选取西南某省多地2013-2019年故意伤害未成年人案件进行统计分析,分析其法医学特征,希望有助于针对故意伤害未成年人案件发生开展有效的预防举措。

一、材料与方法

(一)资料

本研究按照“伤者受伤时年龄小于18周岁”的原则进行选择,随机选取西南某省多地2013-2019年故意伤害未成年人案例共816例,其中不包括故意伤害致人死亡案件。

(二)方法

对未成年伤者的性别、年龄、户籍地、案件特点(动机、致伤物、案发地、案发时间、损伤类型、部位及损伤程度)进行统计描述;并对案发地和动机、致伤物和案发时间作关联分析。年龄参照《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第十七条规定,分为X<14周岁、14≤X<16周岁、16≤X<18周岁。损伤程度和损伤部位参照2013年8月30日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布的《人体损伤程度鉴定标准》(以下简称《标准》)进行分类。参照《标准》中第五部分关于损伤的分类,统计人体各部位损伤。若出现多部位损伤,以评定较重的部位计算。本研究纳入的样本包含重伤一级、重伤二级、轻伤一级、轻伤二级和轻微伤五个等级。在部分样本中,部分被鉴定人的损伤在鉴定时存在多个级别,以损伤程度最重的为统计依据。将致伤者侵害伤者的动机分为激情、财、情、仇和其他。将案发地分为公共场所、娱乐场所、个人住所、野外和其他。按照02∶00至06∶00为凌晨,06:00至11∶00为上午,11∶00至14∶00为中午,14∶00至18∶00为下午,18∶00至23∶00为晚上,23∶00至02∶00为午夜的分类标准。使用SPSS21.0软件进行数据统计分析,关联分析采用χ2检验,P<0.05有统计学差异。部分案例存在信息记录不详。

二、结果

(一)未成年伤者信息

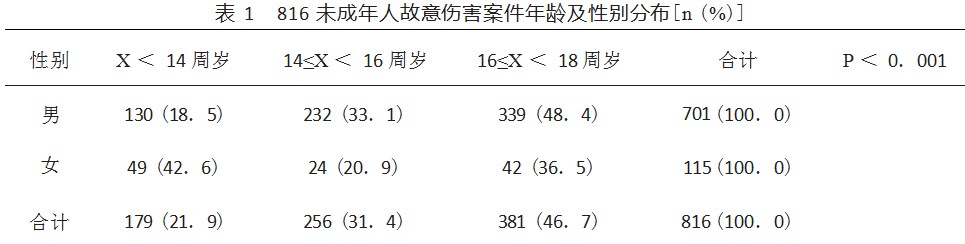

在本研究分析的816例未成年伤者中,男性701例(85.9%),女性115例(14.1%),男女性比例为6.1∶1。此816例未成年人的年龄及性别分布情况见表1。其中,最低者年龄为1周岁,最高的年龄达17周岁,平均年龄15.5周岁,以16≤X<18周岁为主,共380例(46.6%);X<14周岁伤者179例(21.9%);14≤X<16周岁伤者256例(31.4%)。不同年龄段中男女之间差异有统计学意义(P<0.01)(见表1)。

排除11例数据记录不详者,剩余805例中,580例为农村户籍(72.0%),225例为城镇户籍(28.0%)。

(二)案件特点

1.动机

排除449例数据记录不详者,剩余367例中,犯罪动机为激情的有274例(74.7%);为财的有23例(6.3%);为仇有17例(4.6%);为情的有5例(1.4%);其他的共48例(13.1%)。

2.致伤物

排除61例数据记录不详者,剩余755例中,钝器致伤317例(42.0%),多见于拳脚;锐器致伤364例(48.2%),其中以刀具多见;火器6例(0.8%);高低温6例(0.8%);交通损伤45例(6.0%);其他(毒物、高坠等)17例(2.3%)。

3.案发地

排除99例数据记录不详者,剩余717例中,公共场所566例(78.9%);娱乐场所92例(12.8%);个人住所37例(5.2%);野外2例(0.3%);其他20例(2.8%)。

4.案发季节和时间

排除322例数据记录不详者,剩余494例中,春季145例(29.4%);夏季116例(23.5%);秋季154例(31.2%);冬季79例(16.0%)。

排除226例数据记录不详者,剩余590例中,凌晨63例(10.7%);上午49例(8.3%);中午47例(8.0%);下午150例(25.4%);晚上205例(34.7%);午夜76例(12.9%)。

5.损伤类型

排除65例数据记录不详者,剩余751例中,707例为原发性损伤(94.1%);17例为继发性损伤(2.3%);27例为功能性障碍(3.6%)。

6.损伤部位

排除64例数据记录不详者,剩余752例中,颅脑、脊髓损伤220例(29.3%);面部、耳廓损伤111例(14.8%);听器听力损伤6例(0.8%);视器视力损伤7例(0.9%);颈部损伤15例(2.0%);胸部损伤72例(9.6%);腹部损伤60例(8.0%);盆腔及会阴部损伤14例(1.9%);脊柱四肢损伤139例(18.5%);手损伤22例(2.9%);体表损伤75例(10.0%);其他损伤11例(1.5%)。

7.损伤程度

排除7例数据记录不详者,剩余809例中,轻微伤288例(35.6%);轻伤二级274例(33.9%);轻伤一级118例(14.6%);重伤二级125例(15.5%);重伤一级4例(0.5%)。

(三)关联分析

1.案发地与动机

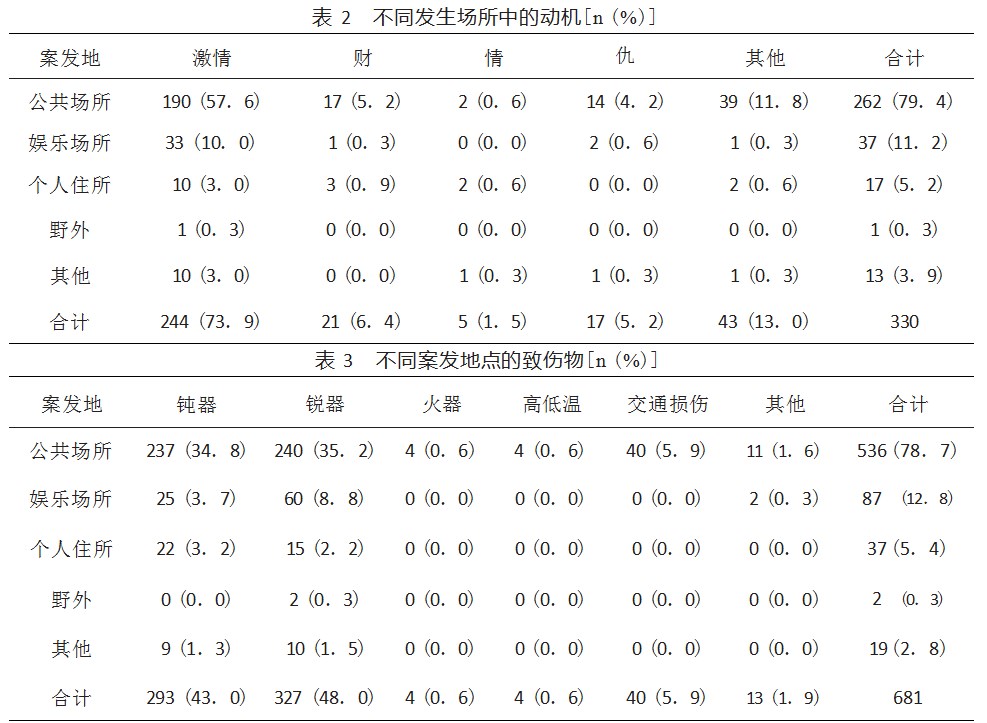

在本研究分析的816例未成年伤者中,明确记录案发地和动机的共330例(见表2),统计分析揭示各案发地中不同动机有差异(P<0.05)。

2.案发地与致伤物

在本研究分析的816例未成年伤者中,明确记录案发地和致伤物共681例(见表3),统计分析显示各案发地中不同致伤物有差异(P<0.05)。

3.案发地与案发时间

在本研究分析的816例未成年伤者中,明确记录案发地和案发时间共544例(见表4),统计分析提示各案发地中案发时间有差异(P<0.01)。

三、讨论

(一)伤者信息

在本研究分析的816例未成年伤者中,男女伤者比例为6.1∶1,与刘鑫[3]等人统计结果男女性伤者比例2.9∶1存在一定差异,可能系由于样本量不同。男性伤者多于女性,可能与男女暴露比例不同,行为差异(男性好动、活动频率较高及范围广等)等相关[4]。此外,有学者认为[5],不同性别的生理差异与暴力行为有关。伤者以农村户籍为主,可能与农村居民文化素质和法律意识总体相对较弱,以及大部分农村户籍未成年人为留守人员,缺少父母关爱易形成孤僻、自卑等心理问题有关。我国司法大数据显示农村地区的未成年人犯罪比城市地区多,可见加强农村地区的教育以及加强农村普法宣传,既有利于减少未成年犯罪也有利于减少故意伤害未成年人事件的发生。不同年龄层中,以16~18周岁为主(46.7%),与李磊[6-7]等研究结果一致,这可能与青少年易冲动,自我控制能力较差有关。也可能是该人群处于青春叛逆期,其情绪波动幅度较大,容易形成极端性格。所以加强未成年人心理教育,提高未成年人的控制能力,有利于减少此类案件的发生。

(二)动机

本研究中涉及案例作案动机主要源于激情。因激情而起的案例,由于嫌疑人遭受外力驱动,并且容易不理智,在这种状态下,容易对伤者造成较为严重的损伤。

(三)致伤物

本研究中致伤工具以锐、钝器为主,这与多项研究结果[8-9]一致,具体以刀具致伤和拳脚伤居多。国外有研究表明[10],在凶杀案中,最常见的致伤工具以锐器和钝器为主。在法医学实践中发现,利用枪弹、炸药等火器、高温或低温环境作案需要满足的条件较多,也相对复杂,因此此类案件的发生率偏低。在致伤物明确的755例案件中只有6例为火器损伤,远低于国外,表明我国严格的枪械管理政策是有积极意义的。

(四)案发季节

与其他季节相比较,秋季发生案例较多,与李伟研究结果基本一致。李晓洁[11]等研究发现,随气候的改变呈现出夏季室外案件多发、冬季室内案件多发的特点。这可能与本研究研究群体是未成年人,秋季正处于放假时期而又缺乏家属照看有关。也可能是本研究纳入研究案例均来源于西南地区,两地气候存在差异。说明气候可能是故意伤害未成年人案件发生的影响因素之一。

(五)案发时间

本研究中,案发时间主要在晚上,可能是因为晚上是人群活动的主要时间段之一,大部分人外出活动,未成年人在此时间段内受故意伤害的风险较大。且晚上受限于光源的影响,易发生此类伤害案件。

(六)案发地

本次研究的816例案例,案发地主要以公共场所和娱乐场所为主,个人住所中也有部分案件发生。谢晓[12]等研究发现杀亲案件主要在室内。以上提示我们除了需要进一步加强公共安全防范措施制定之外,提高对个人住所案件的预防也很重要。分析显示,施暴者在不同案发场所施予暴力与不同动机、致伤物类型和案发时间有一定关联性。在公共场所中,主要是源于激情,由此可见未成年人冲动的性格加之在人群密集的公共场所更容易发生此类伤害案件。在公共场所和娱乐场所中,以锐、钝器为主,其中以拳脚伤和刀具多见。在日常生活中,锐、钝器较常见且种类繁多,从机体的四肢到各类常见用品、维修工具等都可作为致伤工具,因此各个地方都有可能发生此类伤害案件。且在公共场所中,多以晚上是案件高发期,因此加强对高发场所附近晚上的巡查力度是有必要的。

(七)损伤部位与损伤程度

本研究数据显示,损伤程度鉴定以原发性损伤(94.1%)为主,继发性损伤和功能性障碍较少。涉及颅脑、脊柱四肢损伤的案例数量较多,其次是面部,与其他研究结果相同。头、面部处于人体较突出部位,其中颅脑是人体生命中枢所在部位,在伤害案件中常被伤及;在伤害案件发生时,机体本能地进行抵抗和自卫,容易损伤机体四肢。

在损伤程度研究中,轻微伤和轻伤二级占据首位,其次为轻伤一级和重伤二级,重伤一级最少(仅4例)。我国《刑法》规定,故意伤害案件中,行为人的行为对被害人的损伤程度达到轻伤二级以上属于伤害罪,所以对于此类案件的鉴定极其重要。

综上,故意伤害未成年人案例的伤者多为男性,以16~18周岁最多见,动机以激情为主,致伤物以锐器和钝器为主,颅脑、脊柱四肢损伤最为多见,损伤程度以轻微伤和轻伤二级位及首位;主要发生在公共场所,以秋季高发,且多在晚上。故意伤害案件发生率高,影响因素多,机制复杂,本次研究仅围绕部分影响因素进行了分析,后期还需进一步收集更多案例,统计更多相关信息,如学历、经济情况、家庭情况等,为类似案件的研究、法医实践和教育警示提供支撑。在本次研究中,部分案例针对以上提及影响因素出现记录不详或无记录的情况,鉴定书的书写若能更加全面和规范,可以为后期研究提供详细的数据支撑,关于鉴定书的书写规范有待进一步研究。

参考文献

[1]殷大奎.伤害——一个重要的公共卫生问题[J].疾病控制杂志,2000(1):1-3.

[2]管伟康.未成年人犯罪防治研究[J].预防青少年犯罪研究,2019(2):3-12,20.

[3]刘鑫,张凤芹,常林,等.儿童及青少年组损伤特点分析[J].法律与医学杂志,1995(3):99-101,144.

[4]朱晓霞,金达丰,方顺源,等.杭州市学龄儿童伤害死亡流行特征分析[J].中国学校卫生,2008,29(4):318-319.

[5]JOSEPH M,C H P,I M G,et al.Low resting heart rate is associated with violence in late adolescence:a pr osp e c t i v e b i r t h c o h or t st ud y i n B ra z i l[J].International journal of epidemiology,2016,45(2):491-500.

[6]李磊,马开军,沈忆文.上海市188例未成年人他杀案例法医学分析[J].中国法医学杂志,2012,27(1):65-67.

[7]YIN X,LI D,ZHU K,et al.Comparison of intentional and unintentional injuries among Chinese children and adolescents[J].Journal of epidemiology,2020,30(12):529-536.

[8]金波,李林聪,蒋春月,等.1412例故意伤害案件的致伤物分析[J].川北医学院学报,2019,34(3):449-451.

[9]龙武,胡春梅,李思思,等.西南地区1 340例故意伤害案件的特征及相关因素分析[J].法医学杂志,2019,35(4):433-436.

[10]BEN KHELIL M,FARHANI F,HARZALLAH H,et al.Patterns of homicide in North Tunisia:a 10-year study(2005–2014)[J].Injury prevention,2018,24(1):73-77.

[11]李晓洁,王宇,赵晓杰.86例命案尸体检验法医学分析[J].中国法医学杂志,2018,33(S1):3-6.

[12]谢晓,董向东.23例杀亲案件的法医学分析[J].法医学杂志,2016,32(4):264-265.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/60534.html