SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的 研讨白内障超声乳化吸除术在改善视觉、眼压及角膜散光方面的价值。方法 本次抽选 2017 年 2 月至 2018 年 2 月在我院诊疗的 86 例白内障患者参与实验,入选患者随机划入两组,两组均接受白内障超声乳化吸除术治疗,Ⅰ组经颞部或鼻腔上侧开透明角膜切口,Ⅱ组经最大角膜屈光力子午线轴位开切口,观察评估两组的手术处理效果。结果 两组在术前与术后 1d 的视觉、眼压及角膜散光对比上,无统计学意义(P>0.05);术后 7d,Ⅱ组相对Ⅰ组在角膜散光度上显著降低,比较有统计学意义(P<0.05)。结论 经最大角膜屈光力子午线轴位开切口行白内障超声乳化吸除术对改善患者视觉、眼压及角膜散光度均有明显效果,值得推荐。

关键词:白内障超声乳化吸除术;视觉;眼压;角膜散光

作者:周治卫 . 白内障超声乳化吸除术对视觉及眼压和角膜散光的影响研究 [J]. 世界最新医学信息文摘 ,2018,18(56):43.

0引言

白内障(Cataract)是全球范围内公认的主要致盲性眼病之一,对患者生存质量有明显的影响。超声乳化吸除术是现阶段治疗该致盲性眼病的重要手段,但术后有一定概率引发干眼症、手术源性散光等问题,对于患者视力的恢复十分不利 [1]。

2017年2月至2018年2月,我院在部分白内障手术患者中采取经最大角膜屈光力子午线轴位开切口操作,效果较满意,现做如下表述。

1材料与方法

1.1材料

针对2017年2月至2018年2月在我院行超声乳化吸除术 的86例白内障患者资料进行观察统计,其中男性45例,女性41 例,年龄47~82岁,平均(62.4±5.8)岁;核硬度 Emery 分级 [2]:30例为Ⅱ级、38例为Ⅲ级、18例为Ⅳ级。入选患者均具有手术指征,均知晓本实验内容,且已签署同意书。对患者进行随机非盲分组实验,Ⅰ、Ⅱ组(43例 / 组)各项基线数据经统计对比(P>0.05),满足研究对照条件。

1.2方法

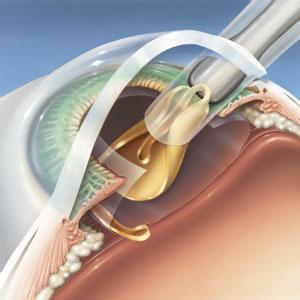

两组均接受白内障超声乳化吸除术治疗,术前完善各项视功能检查(如眼表、光觉及远近裸眼视力等),并在术前3d 给予0.35% 左氧氟沙星滴眼液滴眼。术前扩瞳选择复方托品酰胺滴眼液,经表层麻醉后,Ⅰ组经颞部或鼻腔上侧开透明角膜切口, Ⅱ组经最大角膜屈光力子午线轴位开切口,长度均为3.0mm; 同时选取适量粘弹剂经10:00位置角膜切口处注入,连续环状撕囊后开始手术,将晶体核、病变皮质等充分吸除,对前后囊膜进行抛光处理,并在确定后囊膜、悬韧带无缺损后,经囊袋、前房注射粘弹剂,植入人工晶状体;术后持续使用滴眼液滴眼2~4 周,并做适当包扎等。

1.3评估项目

测定两组术前、术后1d 的视觉及眼压,以及术前、术后1d 和7d 的角膜散光度。

1.4数据处理方法

研究数据的处理由统计源软件 SPSS20.0执行,其中计数(或计量)数据的检验由 χ2(或 t)执行,采取率 [ 或(均数 ± 标准差)] 的形式进行描述,若输出 P<0.05,则表示数据比较差异显著。

2结果

两组在术前与术后1d 的视觉、眼压及角膜散光对比上,无统计学意义(P>0.05);术后7d,Ⅱ组相对Ⅰ组在角膜散光度上显著降低,比较有统计学意义(P<0.05),见表1。

3讨论

超声乳化吸除术是现代眼科治疗白内障的一种重要手段,近年来,受微创医疗技术迅猛发展、人们对眼科手术要求不断提高的影响,超声乳化吸除术的治疗目的已不单是恢复患者视力,而更多的是注重提高屈光手术质量,使患者术后获得最佳的视觉质量[3-4]。

既往超声乳化吸除术通常是经颞部或鼻腔上侧开透明角膜切口,但术后容易因角膜曲率变化使患者出现角膜散光的问题。角膜暂时性散光是影响白内障手术患者视觉功能的主要原因,其发生与手术操作、切口愈合等因素均有密切的关联。相关资料显示,切口位置与角膜中心越靠近,手术源性散光的问题也越明显。吴娜等 [5] 研究最大角膜屈光力子午线轴位做透明角膜切口,认为该方法能够有效纠正术前角膜屈光散光,使手术源性散光问题减轻。

本组实验中,我们对此看法基本一致。两组经不同位置做透明角膜切口均可获得良好的手术效果,在术后1d 的视觉、眼压及角膜散光度对比上基本无差异;但相比Ⅰ组,Ⅱ组术后7d的角膜散光度明显下降,说明经最大角膜屈光力子午线轴位开切口更利于避免手术源性散光的问题,能够进一步提高患者的术后视觉质量。

综上所述,经最大角膜屈光力子午线轴位开切口行白内障超声乳化吸除术对改善患者视觉、眼压及角膜散光度均有明显效果,值得推荐。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/547.html