SCI论文(www.lunwensci.com):

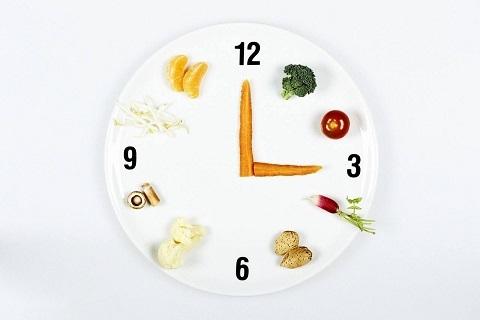

摘 要:生物钟基因由外周生物钟和中枢生物钟基因组成。研究表明外周生物钟基因和中枢生物钟基因表达改 变均与2型糖尿病(T2T2DM )的发病有关,如肌肉、外周血中的BMAL1基因,肝脏、胰腺中的CLOCK、 BMAL1基因,下丘脑视交叉上核中的CLOCK基因等。糖尿病患者发生的葡萄糖代谢异常、耐受水平下降,胰 岛素不能正常分泌或者抵抗,都是由于患者生物钟基因表达紊乱造成的。

关键词:生物钟基因;糖尿病;时钟基因;糖代谢紊乱;胰岛素抵抗

本文引用格式:塔娜,张丽.2型糖尿病及2型糖尿病并发症与生物节律的研究进展[J].世界最新医学信息文 摘,2019,19(32):38+206.

Research Progress on Type 2 Diabetes Mellitus and Its Complications and Biological

Rhythm

TA Na 1, ZHANG Li 2*

(1. Xinjiang Medical University, Urumqi Xinjiang, 830011, 2. Xinjiang Medical University the Second Affiliated Hospital, Urumqi, Xinjiang,830011)

ABSTRACT: Biological clock genes are composed of peripheral biological clocks and central clock genes. Studies have shown that expression changes of peripheral and central biological clock genes are related to pathogenesis of type 2 diabetes mellitus (T2DM), such as BMAL1 gene in muscle and peripheral blood, CLOCK, BMAL1 gene in liver and pancreas, CLOCK gene in suprachiasmatic nucleus of hypothalamus, etc. Abnormal glucose metabolism, tolerance level decrease and abnormal insulin secretion or resistance of diabetic patients are all caused by disorder of clock gene expression.

KEY WORDS: Clock gene; Diabetes mellitus; Clock gene; Disorder of glucose metabolism; Insulin resistance

0引言

中国是全球范围内患T2DM最多的国家,T2DM是一 种通过遗传和环境这两方面的因素共同作用而导致的全身 性的代写疾病,这种疾病的表现特征是慢性的高血糖。引 起T2DM的内在关键机制是由于患者体内胰岛p细胞的细 胞功能受到损伤及对胰岛素的抵抗,而每个生物体体内都 存在着一种内在的节律性,称为生物钟。Konopka等

[1]于 1971年在观察果蝇的基因突变时检测到了组成生物钟的基 因元件,之后有研究者相继发现了十多种组成生物钟的基 因,如时钟基因(CLOCK)、芳香烃受体核转位蛋白样1基 因(BMAL1)、周期基因3等,其中生物钟的核心基因是 CLOCK和BMAL1。生物钟基因的mRNA和蛋白表达都表 现出24 h的振荡周期,这种振荡周期是生物钟产生的前提。 目前,由于生物钟的改变而导致T2DM发病及进展的情况受 到广泛研究。故本文收集了近些年与生物钟基因表达改变及 T2DM发病的关系的进展情况,阐述如下。

1生物钟与糖尿病

当下国民经济的迅猛发展,人们的生活方式和消费水平 也在逐步提高,使得T2DM的患病率也在逐年增加。据统计: 中国有11.6%的成年糖尿病患者,其中有50.1%处于糖尿病 前期。尽管糖尿病的患病率高于其他病症,但是人们知晓率、 患者接受治疗的程度及治愈率却非常低。Nature曾刊登过一 篇小鼠对于葡萄糖耐受的测试,测试结果发现:敲除BMAL1 或CLOCK基因的小鼠都会出现不同程度的葡萄糖耐量异常,并且这种小鼠的胰岛素分泌量也大大低于正常水平,胰岛素细 胞也不能正常发育或者增殖。

[2]。上述实验可以说明组成生物 钟的基因元件和糖尿病的发生有着密切的关系,因此生物钟基 因从医学上来说可能治疗糖尿病的又一个突破口。

既然研究确定了生物钟的基因对生物体的血糖水平有所 影响,那反过来血糖水平是否可以对生物钟的基因表达产生作 用呢? Tsuyoshi Hirota等

[3]通过研究曾得出过葡萄糖可以降 低生物钟基因中PER2 mRNA和PER1的正常表达水平。但 据本课题组研究发现:小鼠的肾脏系膜细胞中的生物钟基因会 因为受到高糖刺激而发生高于正常表达水平的情况。虽然以上 两种实验都可以确定血糖能够影响生物钟基因的正常表达水 平,但是得出的研究结论却不相同。此时,我们可以做个大胆 的假设:可能在同一物种的不同细胞、或者不同的物种中细胞 中,高糖对生物钟基因的影响作用兵不一致,但是这个假设 还需要我们去进行验证。不管怎样,众多研究共同证明了一点, 那就是生物钟基因的表达和糖尿病有着密切的关系。

在最近的几十年中,T2DM在越来越多的年轻人甚至是 儿童身上发现,Pappa KI等

[4]学者研究后也认为生物钟的 基因表达混乱可能是导致女性妊娠期发生糖尿病病理变化的 重要因素。由此可见:生物钟表达紊乱不但与T2DM发病率 升高关系密切,而且更可能是女性妊娠期T2DM致病的重要 因素。截止到目前,所有的动物试验和临床检验多数都认定 了糖尿病和生物钟存在相关性,并且这两者之间相互影响、 相互作用。

2生物钟与糖尿病并发症

在临床工作时我们已经观察到人体的血压也在随着昼夜 交替呈现出节律性的变化:夜间睡眠状态下血压下降,白天 觉醒状态下血压也随之升高;而在白天的晨起和下午时分血 (下转第206页) 33.3%。在串联病变的急性缺血性卒中病人中,远端向近端的 再通代表了一个合理的处理方案,而且可能提供减少从发病 到再灌注时间的好处。Stampflelal发现顺行开通的平均再通 时间要长20分钟。Lockauetal有相同的结论,报道了逆行 开通从股动脉穿刺到最终再通有更短的平均时间。而这恰恰 与更好的功能预后相关

[31o

3结论

总结该例病人,我们可以发现年龄较轻及时间窗内的有 效再通,是该病人明显获益的关键。病人年龄46岁,属于脑 血管病好发年龄中较年轻的一类;既往没有脑血管病好发的 危险因素如高血压、糖尿病、吸烟酗酒等。病人DNT为30 min,DPT为85 min,在较短的时间内得到了及时有效的再 通治疗,这也得益于我们中心为急性脑卒中患者开通的急救 绿色通道。造影评估病人Willis环是开放的,相较于先行近 端支架的顺行治疗,首先开通远端的技术方案能使得远端栓 塞血管供血区的缺血半暗带在更短时间内得到了来自一级侧 支循环的有效血供。在这里,我们优先处理远端病灶有一个 先决的条件,那就是近端闭塞不是远端栓塞的病因,也就是 近端并不是一个溃疡型的不稳定斑块。倘若近端是溃疡性斑 块,我们可能会优先考虑近端向远端的再通了,比如先行近 端的球囊扩张或者是支架贴附,以便使斑块稳定,不再脱落 细小碎片,再通过取栓装置开通远端血管。假使我们这样做, 首先可以避免斑块上的栓子继续脱落随血流进一步堵塞到远 端细小分支,使病情加重;另一方面近端血管开通后可以通 过颈外动脉的皮层支向大脑中动脉供血区提供一定代偿性血 流,有效遏制缺血面积的进一步扩大同时颈段血管腔成形后, 可以方便取栓装置顺利通过,但这些都需要在近端球囊的血 流阻断的基础上完成。同时近端的开通,使前向血流得以恢复, 部分病人实现了远端栓子的自溶。

总之,急性缺血性卒中串联病变的介入治疗是一项挑战, 更是一个机遇。我们要想方设法为病人提供最合适的治疗方 案,这不仅需要我们有较强的专业技能及理论知识,更需要 我们介入团队密切配合团结协作,结合病人的实际情况,制 定出一套最优的方案。技术是死的,人是活的。在面对复杂 的串联病变病例时,是采取近端向远端的顺行性开通,还是 采用远端向近端的逆行开通,方法并不是千篇一律,要因人 而异,为病人提供个性化诊疗方案。

参考文献

[1] 刘纪,巫嘉陵.中国急性缺血性卒中血管内治疗进展:中国学者海 外报道[J].中国现代神经疾病杂志,2017,17(11):19—26.

[2] 韩金涛,李选,和清源,等.脑动脉串联病变的同期腔内治疗[J]. 北京大学学报:医学版,2016(1):149-153.

[3] 朱青峰,郭铁柱,孙奇,等.急性缺血性卒中机械取栓流程优化及 治疗进展[J].解放军医药杂志,2017(6):125-126.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/5365.html