SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】 目的:比较动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死患者的效果。方法:回顾性分析 2019 年 1 月至 2020 年 12 月该院收治的80 例急性脑梗死患者的临床资料,根据溶栓方案不同分为对照组和观察组各 40 例。对照组采用静脉溶栓,观察组采用动脉溶栓,比较两组血管再通率,溶栓前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分,Barthel 指数量表(BI)评分和出血发生率。结果:观察组血管再通率为 95.00%,高于对照组的 80.00%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组溶栓后 2 h、24 h、7 d 和 14 d NIHSS 评分均低于对照组, 溶栓后 14 d BI 评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组出血发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:相比于静脉溶栓,动脉溶栓治疗急性脑梗死患者可提高血管再通率,改善神经功能,提高日常生活活动能力,且安全性与之相当。

【关键词】 急性脑梗死;动脉溶栓;静脉溶栓;血管再通率;神经功能;日常生活活动能力;出血发生率

急性脑梗死又称急性缺血性卒中,是指脑血供突然中断后而出现的脑组织坏死,具有较高的致残率和死亡率 [1]。早期溶栓是治疗急性脑梗死患者最直接、最有效的方法,可以迅速恢复缺血脑组织的血供,挽救濒死的神经细胞,包括静脉溶栓和动脉溶栓两种类型,关于二者的疗效目前尚存争议 [2-3]。本文比较动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2019 年 1 月至 2020 年 12 月本院收治的 80 例急性脑梗死患者的临床资料。纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014》诊断标准 [4];经 CT 检查排除颅内出血; 发病至入院时间 <6 h;美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分≥ 6 分。排除标准:严重心、肝、肾功能不全者;近 3 个月内有脑梗死史、心肌梗死史、脑外伤史者;有溶栓禁忌证者。患者家属对本研究内容了解并自愿签署知情同意书。根据溶栓方案不同分为对照组和观察组各 40 例。对照组男 21 例,女 19 例;年龄 54~78 岁,平均(66.52±2.46) 岁;发病至入院时间 1~6 h,平均(3.21±1.64)h; 梗死部位:大脑中动脉 19 例,大脑后动脉 10 例, 椎基底动脉 11 例;NIHSS 评分 10~20 分,平均(15.54±4.16)分。观察组男 22 例,女 18 例;年龄 54~78 岁,平均(66.49±2.54)岁;发病至入院时间 1~6 h,平均(3.19±1.72)h;梗死部位:大脑中动脉 18 例,大脑后动脉 9 例,椎基底动脉 13 例;NIHSS 评分 10~20 分,平均(15.55±4.14)分。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 有可比性。

1.2 方法 对照组采用静脉溶栓。将注射用尿激酶(丽珠集团丽珠制药厂,国药准字 H44020671, 25 万 U)100~150 万 U 溶于 100~150 mL 0.9% 氯化钠注射液中静脉滴注,30 min 内滴完。

观察组采用动脉溶栓。在局部麻醉下,以右侧腹股沟韧带下方 1.5 cm 处为穿刺点,采用 Seldinger 法穿刺股动脉置入动脉鞘,首先行血管造影检查确认闭塞血管部位,在微导丝的引导下将微导管送入血栓部位的远端(根据血栓大小确定是否先机械碎栓或取栓),自微导管内推注尿激酶,首次用量20 万 U(将其溶于 50 mL 0.9% 氯化钠注射液中),5 min 内完成,随后以相同浓度持续泵入,直至血管造影确认无血栓,一般尿激酶用量 30~50 万 U。

1.3 观察指标 (1)比较两组血管再通率。完全再通:闭塞血管再现且显影清楚;部分再通:闭塞血管远端部分显影清楚或主要分支显影浅淡;未再通:闭塞血管未显影。血管再通率 =(完全再通 + 部分再通)例数 / 总例数 ×100%。(2)比较两组溶栓前、溶栓后(溶栓后 2 h、24 h、7 d 和 14 d) 神经功能评分,采用 NIHSS 评分评估,满分 42 分, 评分越高表示神经功能越差。(2)比较两组溶栓后 14 d 日常生活活动能力评分,采用 Barthel 指数量表(BI)评估,包括洗澡、穿衣、如厕、上下楼梯等 10 项内容,满分 100 分,评分越高表示日常生活活动能力越强。(3)比较两组出血发生率。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 25.0 软件分析数据, 计数资料以率(%)表示,用 χ2 检验,计量资料以(x—±s)表示,用 t 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

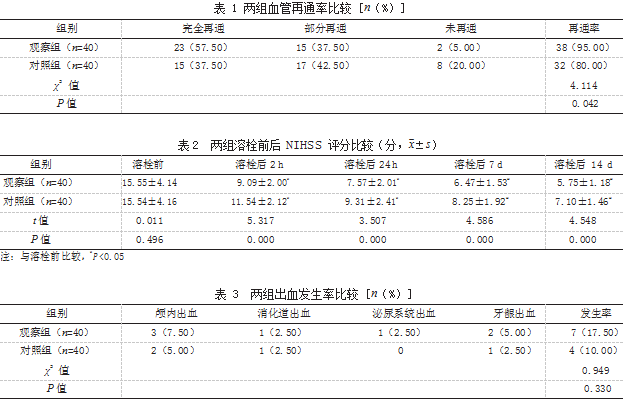

2.1 两组血管再通率比较 观察组血管再通率为95.00%(38/40),高于对照组的 80.00%(32/40), 差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 两组溶栓前后 NIHSS 评分比较 溶栓前,两组 NIHSS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05); 两组溶栓后 2 h、24 h、7 d 和 14 d NIHSS 评分均低于溶栓前,且观察组均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

2.3 两组溶栓后 BI 评分比较 观察组溶栓后 14 d BI 评分 为(70.35±13.82) 分,高于对照组的(61.41±12.58)分,差异有统计学意义(t=3.026,P=0.002)。

2.4 两组出血发生率比较 观察组出血发生率为 17.50%(7/40),对照组出血发生率为 10.00%(4/40)。两组出血发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 3。

3 讨论

急性脑梗死是临床常见脑血管疾病,具有较高的发病率,且发病急、病情危重,给患者生命安全带来严重威胁。溶栓疗法是目前临床治疗急性脑梗死患者最有效的方法,包括静脉溶栓和动脉溶栓两种方式,二者各具优缺点 [5-6]。

静脉溶栓是通过外周静脉或中心静脉将溶栓药物静脉注射,使闭塞血管内血栓溶解,继而使血管再通,具有操作简单、创伤小、费用低的优点,但其用药剂量大、血管再通率低 [7-8]。动脉溶栓是在数字减影血管造影监视下,利用介入技术将溶栓药物直接注射于闭塞血管的血栓局部,使血栓溶解、血管再通,其优势在于用药剂量小且局部药物浓度高、血管再通率高,但其耗时长,而因此影响治疗最佳时机,且需要昂贵的介入治疗设备、操作复杂 [9-10]。

本研究结果显示,观察组血管再通率高于对照组,溶栓后 2 h、24 h、7 d 和 14 d NIHSS 评分均低于对照组,溶栓后 14 d BI 评分高于对照组。分析原因为,动脉溶栓可将溶栓药物直接注入闭塞血管的血栓局部,且可在数字减影血管造影监视下直接观察溶栓过程,并据此调整溶栓药物的注入位置和剂量,可取得较高的血管再通率,改善 NIHSS 评分和 BI 评分。本研究结果还显示,两组出血发生率比较,差异无统计学意义,提示二者安全性相当。

综上所述,相比于静脉溶栓,动脉溶栓治疗急性脑梗死患者可提高血管再通率,改善神经功能, 提高日常生活活动能力,且安全性与之相当。

参考文献

[1]万敏,宋西方,贾伟华 . 急性脑梗死的血管再通研究进展 [J]. 卒中与神经疾病,2021,28(1):110-113.

[2]徐瑰翎,廖涛,万治平 . 超早期选择动脉内溶栓与静脉内溶栓治疗急性脑梗死患者的临床疗效和安全性观察 [J]. 贵州医药,2021,45(6):934-935.

[3]廖彬,王丹丹,李秀秀 . 选择性动脉溶栓并动脉支架血管成形术与静脉溶栓在超早期急性脑梗死患者治疗中的应用比较 [J]. 中国当代医药,2021,28(16):86-88.

[4]刘鸣,贺茂林 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014[J]. 中华神经科杂志,2015,48(4):246-257.

[5]王树林 . 急性脑梗死两种溶栓治疗方法的安全性与疗效比较讨论 [J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(27):52-53.

[6]孟琳琳 . 急性脑梗死溶栓治疗的研究进展 [J]. 中国城乡企业卫生,2021,36(4):49-51.

[7]凌雪辉,秦勇,许文杰 . 急性脑梗死静脉溶栓后脑出血转化影响因素及影响因素对其预测价值分析 [J]. 临床误诊误治, 2021,34(7):90-95.

[8]刘利君,徐陈陈,刘雪云,等 . 急性脑梗死患者 rt-PA 静脉溶栓后发生缺血性和出血性早期神经功能恶化的影响因素 [J]. 安徽医学,2021,42(5):553-557.

[9]王洋,董江涛,许健,等 . 超选择性动脉溶栓治疗急性大脑中动脉脑梗死临床分析 [J]. 基层医学论坛,2020,24(34): 4960-4962.

[10]王一超,汤有飞 . 大脑中动脉供血区急性期脑梗死尿激酶超早期选择介入动脉溶栓的临床分析 [J]. 贵州医药,2020,44(5):735-736.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/33534.html