SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】 目的:观察复方益肝灵联合葡醛内酯在预防抗结核药物性肝损伤中的应用效果。方法:回顾性分析 2019 年6 月至 2020 年11 月该院收治的 129 例肺结核患者的临床资料,根据预防肝损伤方案不同分为 A 组、B 组和 C 组,各 43 例。三组均给予 2HRZE/4HR 抗结核治疗方案,A 组不给予任何药物预防肝损伤,B 组给予葡醛内酯预防肝损伤,C 组在 B 组基础上联合复方益肝灵预防肝损伤,比较三组治疗前后肝功能指标 [ 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)和总胆红素(TBIL)] 水平、肝损伤发生率和不良反应发生率。结果:治疗后,三组 ALT、AST 和 TBIL 水平均高于治疗前,但 C 组低于 A 组和 B 组,B 组低于 A 组,差异均有统计学意义

(P<0.05);C 组肝损伤发生率低于 A 组和 B 组,B 组低于 A 组,差异均有统计学意义(P<0.05);三组不良反应发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论:复方益肝灵联合葡醛内酯预防抗结核药物性肝损伤的效果优于单用葡醛内酯,且安全性良好。

【关键词】 复方益肝灵;葡醛内酯;肺结核;预防;抗结核药物性肝损伤

肺结核属于慢性传染病,治疗周期长,而且许多抗结核药物具有较强的肝毒性,常导致肝损伤, 因此全程给予保肝药物尤为重要 [1-2]。葡醛内酯为临床常用保肝药物,但单用效果有限 [3]。复方益肝灵为中药制剂,具有改善肝功能、保护肝细胞膜的作用 [4]。本文观察复方益肝灵联合葡醛内酯在预防抗结核药物性肝损伤中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2019 年 6 月至 2020 年 11 月本院收治的 129 例肺结核患者的临床资料。纳入标准:符合《肺结核基层诊疗指南(2018 年)》中初治涂阳肺结核诊断标准 [5];经 X 线胸片检查及痰菌检查确诊;治疗前肝功能正常。排除标准:合并恶性肿瘤、神经系统疾病者;处于妊娠期或哺乳期者;治疗前伴有严重肝、肾功能异常者;对本研究药物过敏者。患者均对本研究知情并签署知情同意书。根据预防肝损伤方案不同分为 A 组、B 组和C 组, 各 43 例。A 组: 男 23 例, 女 20 例;年龄27~53 岁,平均(40.4±11.6)岁;病程 3~8 个月, 平均(5.3±2.1)个月。B 组:男 21 例,女 22 例; 年龄 26~53 岁, 平均(40.2±11.5) 岁; 病程 3~8 个月,平均(5.3±2.1)个月。C 组:男 20 例,女23 例;年龄 28~52 岁,平均(39.9±11.3)岁;病程 3~8 个月,平均(5.5±1.9)个月。三组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 三组均给予 2HRZE/4HR 抗结核治疗方案(H:异烟肼片,R:利福平胶囊,Z:吡嗪酰胺片,E:盐酸乙胺丁醇片),前 2 个月,口服异烟肼片、利福平胶囊、吡嗪酰胺片、盐酸乙胺丁醇片, 3 片(粒)/ 次,1 次 /d;后 4 个月,口服异烟肼片、利福平胶囊,3 片(粒)/ 次,1 次 /d。

A 组不给予任何药物预防肝损伤。

B 组给予葡醛内酯片(北京太洋药业有限公司, 国药准字H11020656,100 mg)预防肝损伤,口服, 200 mg/ 次,3 次 /d,在抗结核治疗中全程服用。

C 组在 B 基础上联合复方益肝灵片(吉林紫鑫药业股份有限公司,国药准字Z22025133,21 mg) 预防肝损伤,口服,82 mg/ 次,3 次 /d,在抗结核治疗中全程服用。

1.3 观察指标 (1)比较三组治疗前后肝功能指标水平。采集患者空腹静脉血 5 mL,经离心处理取血清,采用全自动化学发光免疫分析仪检测丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST) 和总胆红素(TBIL) 水平。(2)比较三组肝损伤发生率,符合《抗结核药物所致药物性肝损伤诊断与处理专家建议》诊断标准 [6]。(3)比较三组不良反应发生率。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 20.0 软件分析数据, 计数资料以率(%)表示,用 χ2 检验,计量资料以(x—±s)表示,用 t 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组治疗前后肝功能指标水平比较 治疗前, 三组 ALT、AST 和 TBIL 水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05); 治疗后, 三组 ALT、AST 和TBIL 水平均高于治疗前,但C 组低于A 组和B 组, B 组低于A 组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 三组肝损伤发生率比较 A 组肝损伤发生率为39.53%(17/43),B 组肝损伤发生率为18.60(8/43), C 组肝损伤发生率为 4.65%(2/43);C 组肝损伤发生率低于 A 组和 B 组,B 组低于 A 组,差异均有 统 计 学 意 义 (χ2=15.200,P=0.000;χ2=4.074, P=0.044;χ2=4.568,P=0.032)。

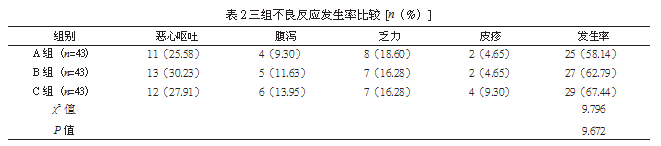

2.3 三组不良反应发生率比较 A 组不良反应发生率为 58.14%(25/43),B 组不良反应发生率为62.79%(27/43),C 组不良反应发生率为 67.44%(29/43);三组不良反应发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

3 讨论

抗结核药物性肝损伤是指在抗结核药物治疗过程中,因药物(代谢产物)引起的肝细胞毒性损伤或肝脏对药物(代谢产物)的变态反应所致的病理过程,是结核病治疗中常见且严重的不良反应,其发生率高达 30%,可导致肝衰竭甚至危及生命 [7]。因此,在抗结核治疗的同时应加入保肝药物,以预防或减轻肝损伤。

本研究结果显示,治疗后,三组 ALT、AST 和TBIL 水平均高于治疗前,但C 组低于A 组和B 组, B 组低于A 组;C 组肝损伤发生率低于A 组和B 组,B 组低于 A 组,提示复方益肝灵联合葡醛内酯预防抗结核药物性肝损伤的效果优于单纯葡醛内酯。分析原因为:葡醛内酯是临床常用保肝药物,其进入机体后在酶的催化下转变为葡糖醛酸而发挥作用, 葡糖醛酸可与含有酚基、氨基、羟基和羧基的代谢产物、毒物或药物结合,形成无毒的葡糖醛酸结合物随尿液排出体外,从而发挥保护肝脏及解毒的作用 [8]。复方益肝灵是由水飞蓟素和五仁醇浸膏组成的一种中药制剂,其中水飞蓟素具有疏肝解郁、清热解毒之效。现代药理学研究显示,水飞蓟素可保护肝细胞膜,使毒素无法穿透肝细胞,同时可增强肝细胞微粒体酶活性,加速肝细胞的解毒能力;五仁醇浸膏具有滋补肝肾之效,且现代药理学研究显示其可抑制转氨酶的释放,降低 ALT、AST 水平 [9-10]。因此,复方益肝灵联合葡醛内酯可起到协同作用,共同发挥保肝解毒的功效。本研究结果还显示,三组不良反应发生率比较,差异无统计学意义,提示联合用药未增加安全风险。

综上所述,复方益肝灵联合葡醛内酯预防抗结核药物性肝损伤的效果优于单用葡醛内酯,且安全性良好。

参考文献

[1]赵林 . 抗结核药物致药物性肝损伤患者的临床特点及诱发因素分析 [J]. 中国实用医药,2021,16(18):43-45.

[2]黄家辉,叶旻泓,周欣 . 抗结核药物导致肝损害 2015—2020 年文献分析 [J]. 现代药物与临床,2021,36(4):823-827.

[3]王建云,周莹荃,贾忠,等 . 不同药物预防抗结核药物致肝损害的疗效比较 [J]. 西部中医药,2017,30(6):66-68.

[4]王竹红 . 复方益肝灵预防抗结核药物致肝损伤的临床疗效分析 [J]. 临床医学研究与实践,2016,1(24):132-133.

[5]中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会, 等 . 肺结核基层诊疗指南(2018 年)[J]. 中华全科医师杂志, 2019,18(8):709-717.

[6]李锋,卢水华 .《抗结核药物所致药物性肝损伤诊断与处理专家建议》解读 [J]. 中国实用内科杂志,2015,35(8):683- 685.

[7]陶磊,陈庆,祝建峰 . 一线抗结核药物致肺结核患者药物性肝损伤发生情况分析 [J]. 中国药业,2020,29(16):70-72.

[8]陈奕伸,洪仲思,梁嘉碧 . 葡醛内酯片与水飞蓟宾葡甲胺片预防抗结核药物致肝损害疗效比较及用药成本分析 [J]. 北方药学,2014,11(9):20-21.

[9]刘淦斌,易来龙,杨平 . 复方益肝灵胶囊在预防抗结核药物所致肝损害中的疗效分析 [J]. 临床医学工程,2017,24(5): 697-698.

[10]黄文福 . 复方益肝灵对抗结核药物治疗患者致肝功能损伤的保护作用评价 [J]. 抗感染药学,2019,16(7):1222-1224.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/33189.html