SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】目的:观察超声引导下后路肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞在前臂手术患者中的应用效果。方法:选取 82 例接受前臂手术的患者作为研究对象,按照随机数字表法分为研究组和对照组各 41 例。对照组实施超声引导下后路肌间沟臂丛神经阻滞,研究组实施超声引导下后路肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞。比较两组麻醉起效时间、麻醉持续时间、麻醉效果优良率和麻醉过程中不良反应发生率。结果:研究组麻醉效果优良率为 92.68%,高于对照组的 75.61%,差异有统计学意义(P<0.05);两组运动阻滞持续时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);研究组感觉阻滞起效时间和运动阻滞起效时间均短于对照组,感觉阻滞持续时间和镇痛持续时间均长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);研究组不良反应发生率为 12.20%,低于对照组的 36.59%,差异有统计学意(P<0.05)。结论:超声引导下后路肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞应用于前臂手术患者,可提高麻醉效果优良率,缩短感觉阻滞起效时间和运动阻滞起效时间,延长感觉阻滞持续时间和镇痛持续时间,降低不良反应发生率,其效果优于单纯超声引导下后路肌间沟臂丛神经阻滞。

【关键词】 前臂手术;超声引导下;后路肌间沟臂丛神经阻滞;腋路臂丛神经阻滞;感觉阻滞;运动阻滞;不良反应

0 引言

臂丛神经阻滞是临床常用的局部麻醉方式,主要穿刺部位为肌间沟和腋窝入路 [1-2]。肌间沟臂丛神经阻滞可获得较为满意的桡侧阻滞效果,尺侧阻滞起效较迟;腋路臂丛神经阻滞无法对膈神经、迷走神经及喉返神经产生阻滞效果,诱发气胸的风险较低,麻醉过程中局麻药用量较大,诱发毒性反应的风险较高 [3-4]。超声引导下穿刺可实时监控穿刺针的置入过程,避免穿刺针损伤患者上臂中的神经及血管。本文观察超声引导下后路肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞在前臂手术患者中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2019 年 5 月至 2020 年 5 月在本院接受前臂手术的 82 例患者作为研究对象。纳入标准:桡骨远端骨折;符合手术指征并接受背侧入路切开复位双钢板固定术治疗。排除标准:合并凝血功能障碍或高血压等心血管疾病者;合并其他部位骨折者;合并骨质疏松等骨科疾病者;有上肢手术史者;存在麻醉禁忌证者。患者或其家属对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且研究经本院伦理委员会批准。按照随机数字表法分为研究组与对照组各 41 例。研究组男 27 例,女 14例;年龄 23~69 岁,平均(30.69±4.27)岁;美国麻醉医师协会(ASA)分级:Ⅰ级 29 例,Ⅱ级 12 例。对照组男 26 例,女 15 例;年龄 22~69 岁,平均(31.18±5.03) 岁;ASA 分级: Ⅰ级 26 例, Ⅱ 级 15 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 对照组实施超声引导下后路肌间沟臂丛神经阻滞。协助患者取仰卧位,充分暴露颈部。调整飞利浦 IU22 型彩色多普勒超声仪高频探头探测频率(调整至 5~10 Hz),使用高频超声探头沿患者颈部进行横向平扫,可观察到其肌间沟臂丛神经分布情况,即在患者颈动脉外侧、前斜角肌与中斜角肌间观察到 3~4 个椭圆形或圆形、如成串珠子一样的低回声影像。确定臂丛神经后,在前斜角肌与中斜角肌之间利用平面内技术置入穿刺针。整个过程在超声下进行,实时观察穿刺针置入路径。在穿刺针到达指定目标后,注射 15 mL 0.5% 盐酸罗哌卡因注射液(江苏恒瑞医药股份有限公司,国药准字 H20060137,10 mL ∶ 0.1 g)。在注射局麻药物时,可在超声下观察局麻药的扩散情况,并不断调整穿刺针针尖斜面的方向,使局麻药成功扩散于肌间隔间隙。

研究组实施超声引导下后路肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞。(1)首先为患者实施超声引导下后路肌间沟臂丛神经阻滞,操作方法同对照组,将局麻用药更换为 10 mL 0.5% 盐酸罗哌卡因。(2)再为患者实施腋路臂丛神经阻滞。患者术侧手臂外展, 充分暴露腋动脉。将多普勒超声仪高频探头(探测频率为 5~10 Hz)的矢状面垂直于腋动脉,由腋窝褶皱远端20 cm 处向腋窝中动脉搏动最明显处移动, 以此处作为穿刺点,利用平面内技术置入穿刺针。观察超声影像,可见短轴平面中有一个圆形波动结构(为腋动脉)且周围围绕着正中神经、尺神经及桡神经,调整穿刺针角度在尺神经及桡神经处注入 5 mL 0.5% 罗哌卡因。

1.3 观察指标 (1)比较两组麻醉效果优良率。优: 阻滞范围完善,患者手臂无法上举,肌松满意,患者无痛;良:阻滞范围欠完善,患者手臂上举无力, 肌松效果欠满意,患者有疼痛表情;可:阻滞范围不完善,患者手臂可轻微上举,肌松效果较差,患者有呻吟声及躁动反应;差:麻醉失败,患者手臂活动不受限,需更换麻醉方法。(2)比较两组麻醉起效时间和麻醉持续时间。(3)比较两组不良反应发生率。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用 t 检验,计数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

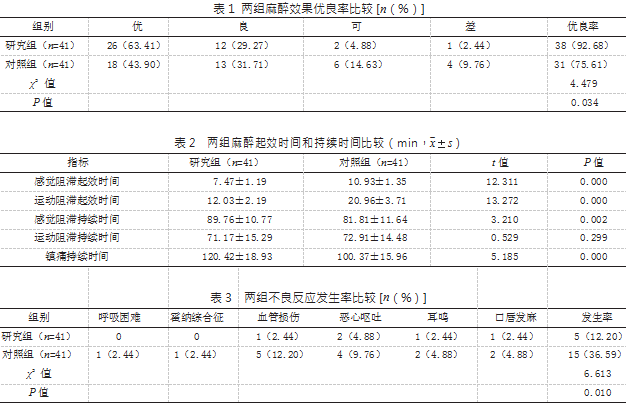

2.1 两组麻醉效果优良率比较 研究组麻醉效果优良率为 92.68%(38/41), 明显高于对照组的75.61%(31/41),差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 两组麻醉起效时间和持续时间比较 两组运动阻滞持续时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);研究组感觉阻滞起效时间和运动阻滞起效时间均明显短于对照组,感觉阻滞持续时间和镇痛持续时间均明显长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

2.3 两组不良反应发生率比较 研究组不良反应发生率为 12.20%(5/41),明显低于对照组的36.59%(15/41),差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

3 讨论

肌间沟臂丛神经阻滞的穿刺点在前斜角肌与中斜角肌之间,斜角肌间隙中的神经分布较为集中, 包括膈神经、喉返神经、交感神经等,注入麻醉药物后可对臂丛神经的上干和下干产生良好的阻滞效果,但对尺神经麻醉效果较差 [5]。斜角肌间隙中丰富的神经和血管分布也使肌间沟臂丛神经阻滞的穿刺过程更复杂,易损伤血管及神经组织,造成气胸、膈神经麻痹等不良反应。腋窝臂丛神经阻滞的穿刺点在腋窝中动脉搏动最明显处,主要对患者腋路臂丛的尺神经、正中神经、桡神经等进行阻滞,腋鞘内臂丛神经分支较多,麻醉药物作用较为分散,易造成麻醉阻滞不完善 [6-7]。

为提高麻醉效果,常选择联合麻醉,以综合不同麻醉路径的优点,并尽量避免缺点 [8-11]。本研究结果显示,研究组麻醉效果优良率高于对照组,感觉阻滞起效时间和运动阻滞起效时间均短于对照组,感觉阻滞持续时间及镇痛持续时间均长于对照组,这一结果与文献报道相吻合 [12]。分析原因为: 超声引导下后路肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞不仅综合了各自的优点,而且可以避免各自麻醉过程中存在的缺点,起到优势互补的作用。本研究结果同时显示,两组运动阻滞持续时间比较,差异无统计学意义,分析原因可能与本研究样本量较少,导致研究结果具有一定的局限性有关。本研究结果还显示,研究组不良反应发生率低于对照组。分析原因为,与单一麻醉相比,联合麻醉虽然增加了麻醉穿刺的位置,但并未增加麻醉药物的使用剂量,同时可延长镇痛持续时间,降低因单一麻醉效果不理想而增加麻醉药物用量的概率,减少麻醉药物引起的不良反应。

综上所述,超声引导下后路肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞应用于前臂手术患者,可提高麻醉效果优良率,缩短感觉阻滞起效时间和运动阻滞起效时间,延长感觉阻滞持续时间和镇痛持续时间,降低不良反应发生率,其效果优于单纯超声引导下后路肌间沟臂丛神经阻滞。

参考文献

[1]匡全金 . 超声引导后路肌间沟联合腋路臂丛阻滞麻醉在前臂手术中的应用 [J]. 中国医疗器械信息,2019,25(17): 100-101.

[2]于冰冰,付红光,李文波,等 . 超声引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞麻醉效果的临床研究 [J]. 河南外科学杂志, 2018,24(1):11-14.

[3]卢秋霞 . 超声引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞在上肢手术中的麻醉效果及安全性 [J]. 临床医学,2019,39(7): 75-76.

[4]刘金龙,白丽英 . 超声引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞的麻醉效果观察 [J]. 影像研究与医学应用,2018,2(4): 178-180.

[5]许雪娜,田皇华 . 超声引导下肌间沟与腋路入路行臂丛神经阻滞在桡骨远端骨折手术中应用比较 [J]. 外科研究与新技术, 2019,8(3):160-162.

[6]刘翠杰 . 超声引导下肌间沟或腋路臂丛神经阻滞麻醉在上臂骨折手术中的疗效分析 [J]. 养生保健指南,2019(24):301.

[7]牛保国 . 超声引导下腋路、肌间沟臂丛神经阻滞的效果与安全性分析 [J]. 中国实用医刊,2018,45(17):126.

[8]苏群 . 肌间沟联合锁骨下臂丛神经阻滞麻醉在前臂手术中的应用效果 [J]. 世界临床医学,2016,10(7):72.

[9]麦亚强 . 超声引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞的麻醉效果观察 [J]. 湖北民族学院学报(医学版),2017,34(2): 11-14.

[10]徐成,葛建岭 . 腋路臂丛神经阻滞与联合臂丛神经阻滞在前臂手术应用中的麻醉效果比较 [J]. 医药前沿,2015,5(8): 106-107.

[11]邵亮 . 超声引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞麻醉的效果评估 [J]. 中国高等医学教育,2017(4):132-133.

[12]任德全 . 肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞麻醉应用于上肢手术中的临床效果观察 [J]. 医药前沿,2017,7(6):64-65.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/33125.html