SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】 目的:观察悬吊运动训练治疗腰椎间盘突出症患者的效果。方法:选取 62 例腰椎间盘突出症患者作为研究对象,按照随机数字表法分为观察组和对照组各 31 例。对照组接受常规康复治疗,观察组在对照组的基础上联合悬吊运动训练治疗。比较两组治疗前后患侧竖脊肌和多裂肌积分肌电图(iEMG)值、疼痛程度和腰椎功能。结果:治疗后,观察组患侧竖脊肌和多裂肌 iEMG 值均高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组视觉模拟评分法评分低于对照组,腰椎日本骨科协会评估治疗量表评分高于对照组,差异 均有统计学意义(P<0.05)。结论:在常规康复治疗基础上采用悬吊运动训练,可提高腰椎间盘突出症患者竖脊肌、多裂肌iEMG 值和腰椎功能评分,减轻疼痛程度,其效果优于单纯常规康复治疗。

【关键词】腰椎间盘突出症;悬吊运动训练;积分肌电图值;疼痛程度;腰椎功能

腰痛是腰椎间盘突出症患者最先出现且多见的症状,患者核心区肌肉变性,核心肌群发生力学改变,腰椎稳定性下降,导致腰痛日益加重 [1-2]。悬吊运动训练是运用辅助装置将人体某些部位悬吊起来,在不稳定的状态下对核心肌群进行训练的新兴物理治疗方法,其主要用于慢性非特异性下腰痛的康复治疗,在激活核心肌群、增强核心肌群力量和耐力、减轻疼痛以及降低功能障碍方面具有明显优势 [3-4]。本文观察悬吊运动训练治疗腰椎间盘突出症患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2018 年 7 月至 2020 年 10 月本院收治的 62 例腰椎间盘突出症患者作为研究对象。纳入标准:符合《临床诊疗指南》中腰椎间盘突出症诊断标准 [5];经 CT 或磁共振确诊为 L 间盘突出,单侧方突出;首次发病。排除标准:上运动神经元损伤、肌张力异常;腰椎开放性手术治疗史;髓核组织脱出压迫马尾神经;腰椎管狭窄、腰峡部裂及腰椎滑脱;脊柱骨折、结核、肿瘤及强直性脊柱炎。患者对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且研究经本院伦理委员会批准(批准文号 2019110)。按照随机数字表法分为观察组和对照组各 31 例。观察组:男 17 例,女 14 例;年龄41~64 岁,平均(52.63±4.17)岁;病程 32~65 d, 平均(47.93±6.96)d;左侧疼痛 15 例,右侧疼痛16 例。对照组: 男 19 例, 女 12 例; 年龄 40~65 岁,平均(54.01±4.88)岁;病程 31~64 d,平均(49.89±6.47)d;左侧疼痛 12 例,右侧疼痛 19 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 有可比性。

1.2 方法 对照组接受常规康复治疗,包括间歇性腰椎牵引、动态干扰电疗法、推拿疗法等。

观察组在对照组的基础上联合悬吊运动训练。应用意大利产TC402 型阿基米德悬吊系统进行悬吊运动训练,先进行弱链测试,确定“薄弱环节”。治疗过程遵循阶梯式训练、感觉运动协调训练、渐进式运动分级、始终保持无痛的原则。训练基本动作包括:

(1)腹横肌控制。患者仰卧于治疗床上, 屈髋屈膝近 90°,非弹性绳系窄悬带置于双侧膝关节后,调节吊带高度,使患者双足刚好踏在床面上,对床面几乎无应力作用。患者放松,做腹式呼吸,进入呼气相后,引导患者轻缓收缩腹部,将肚脐向脊柱方向贴近,并上提收紧肛门(和阴道) 周围肌肉,保持此状态 15 s,10 次 / 组,组间休息1 min,3 组 /d。

(2)俯卧位腰部中性区控制。患者俯卧于治疗床上,弹性绳系中分悬带置于患者前额部,非弹性绳系宽悬带置于胸部,高阻力弹性绳系宽悬带置于腹部(宽带折叠避免覆盖髂前上棘), 非弹性绳系窄悬带置于双大腿远端前面,弹性绳系脚带置于双脚踝。锁好吊带,拉紧绳索,降低治疗床使患者身体悬空,患者前臂不支撑体质量,放置于舒适位置。治疗师一只手放于患者骶尾部,另一只手托于患者腹部,双手轻缓用力,减少患者脊柱前凸 2~5 mm,治疗师慢慢移开双手,要求患者保持该位置 2 min。3 次/ 组,组间休息 1 min,3 组 /d。

(3)跪立位腰部中性区控制。患者在悬吊器正下方跪立于治疗床上,髋关节伸直,上半身垂直于治疗床平面,腰椎在中立位。非弹性绳系窄悬带置于前臂近端且保持肘关节屈曲 90°,左右前臂对称悬吊,调节绳索,双侧吊带充分负重。治疗师立于患者侧面,双手置于患者腰腹部侧面,引导患者(以双膝关节为轴)将身体向前缓慢倾斜,在治疗师触到腹内、外斜肌主动收缩时停止,要求患者努力保持该姿势 2 min。3 次 / 组, 组间休息 1 min, 3 组 /d。

(4)侧卧位搭桥。患者侧卧于治疗床上, 上肢放于舒适位置,双下肢伸直,平行放置。弹性绳系宽悬带置于骨盆处,非弹性绳系窄悬带置于下方腿的膝关节处,非弹性绳垂直于床面,高约30 cm。引导患者抬高骨盆离开床面,并保持身体伸直,保持 2 min。3 次/ 组,组间休息 1 min,3 组 /d。

(5) 俯卧位髋关节屈曲。患者俯卧于治疗床上,双前臂支撑,宽带系高阻力弹性绳置于腹部,在腹部下放置平衡垫,避免腰段脊柱过度前凸。脚带固定两侧踝部,非弹性绳垂直悬吊,距离床面 40 cm。引导患者抬高骨盆、屈髋屈膝,尽可能将膝关节向胸前靠拢。4 次 / 组, 组间休息 1 min,3 组 /d。

(6) 仰卧位骨盆上抬。患者仰卧于治疗床上,手放于胸部,非弹性绳系窄悬带放置在一侧腿、膝关节处, 该膝关节屈曲,非弹性绳垂直床面 30 cm,非弹性绳系宽悬带置于骨盆处。指导患者将悬带内的膝关节伸直,通过下压悬带抬高骨盆使身体伸直,同时悬空的另一侧腿伸直并与悬带内的腿保持平行。5 次 / 组,组间休息 1 min,3 组 /d。悬吊运动训练每周治疗 5 d,两组均治疗 4 周。

1.3 观察指标 (1)比较两组治疗前后患侧竖脊肌和多裂肌积分肌电图(iEMG)值。采用加拿大T7550 表面肌电检测仪测定,采样频率 1000 Hz, 噪声 <1 μV,电极贴放位置参考文献 [6],采用Biering-Sorensen 腰背肌等长收缩测试法,用配套的Bioneuro Infinit 软件对受试者起始收缩第 5~25 秒连续 20 s 的原始肌电信号进行分析,提取时域指标iEMG 值。(2)比较两组治疗前后疼痛程度及腰椎功能。采用视觉模拟评分法(VAS)评估疼痛程度, 分值 0~10 分,分值越高疼痛越剧烈。采用腰椎日本骨科协会评估治疗(JOA)量表评定腰椎功能, 内容包括主观症状(0~9 分)、临床体征(0~6 分)、日常活动受限度(0~14 分)和膀胱功能(-6~0 分),满分 29 分,分值越高表示腰椎功能越好 [7]。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 16.0 软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用 t 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

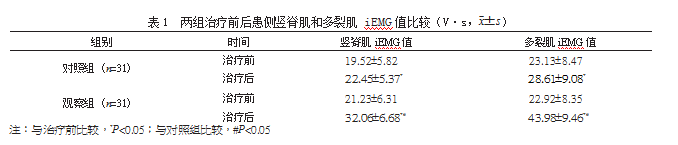

2.1 两组治疗前后患侧竖脊肌和多裂肌 iEMG 值比较 治疗前,两组患侧竖脊肌和多裂肌 iEMG 值比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患侧竖脊肌和多裂肌 iEMG 值均明显高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 两组治疗前后疼痛程度和腰椎功能比较治疗前,两组 VAS 评分和腰椎 JOA 评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05); 治疗后, 两组 VAS 评分低于对照组,且观察组低于对照组,两组腰椎JOA 评分均明显高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

3 讨论

常规康复治疗对腰椎间盘突出症患者有一定的疗效,其中间歇性腰椎牵引可减轻椎间盘内压,动态干扰电疗法可减轻疼痛,推拿可以缓解肌肉痉挛, 但存在缓解疼痛慢、恢复肌力慢、疗程较长的缺点。近年来,核心肌群肌力训练被推荐用于腰椎间盘突出症患者的康复治疗,核心肌群是指负责维持脊椎稳定的肌肉群,与腰部躯干整体活动有关,其功能正常时,可维持椎体间的稳定,保护脊椎,减小腰椎及椎间盘的压力 [8-9]。已知腰部核心肌群肌力训练可显著减轻腰椎间盘突出症患者的疼痛症状,较好地改善腰椎功能 [10-11]。

悬吊运动训练用于腰椎间盘突出症患者,可重点解决核心肌群力学改变、腰椎稳定性下降问题, 经弱链测试,使治疗具有较强针对性。首先进行腹横肌训练,是因为多裂肌与腹横肌有协同收缩机制, 可在动员腹横肌的同时激活多裂肌 [12];俯卧位、跪立位腰部中性区控制可在激活多裂肌、腰大肌的同时改善腰椎节段稳定性;侧卧位搭桥主要训练竖脊肌、多裂肌、腰方肌及臀中肌联合收缩和控制能力; 俯卧位髋关节屈曲主要训练腹直肌、腹斜肌与竖脊肌协调活动能力,改善腰椎动态稳定性;仰卧位骨盆上抬主要提高多裂肌肌力及控制能力,改善一侧竖脊肌、臀大肌和对侧腰大肌协调活动能力。本研究结果显示,治疗后,观察组患侧竖脊肌和多裂肌iEMG 值、腰椎 JOA 评分均高于对照组,VAS 评分低于对照组。分析原因为在悬吊装置提供的不稳定平面进行训练,核心肌群激活程度更高,活动强度更大,利于提高核心肌群肌力及控制能力,恢复腰椎稳定性 [13-14]。且悬吊运动训练方案首先激活深层核心肌群,随后锻炼表浅核心肌群,符合核心区肌肉动员的层次性,即“从里到外”的原则,利于建立正常的腰椎稳定性,恢复腰椎正常功能状态,进而消除腰椎异常活动对神经根反复机械性损伤 [15]。联合常规康复治疗可起到协同作用,进一步减轻疼痛,改善腰椎功能。

综上所述,在常规康复治疗基础上采用悬吊运动训练,可提高腰椎间盘突出症患者竖脊肌、多裂肌 iEMG 值和腰椎功能评分,减轻疼痛程度,其效果优于单纯常规康复治疗。

参考文献

[1]彭明学,王自鸿,张桂通,等 . 椎旁肌群变化与腰椎间盘突出程度的相关性分析 [J]. 颈腰痛杂志,2019,40(4):538- 540.

[2]龚剑秋,张芳,司马振奋,等 . 基于表面肌电分析的核心稳定性训练治疗腰椎间盘突出症的康复疗效分析 [J]. 中华物理医学与康复杂志,2018,40(2):132-137.

[3]黄墩兵,周凡萍,黄赛娥 . 悬吊运动疗法治疗慢性非特异性腰痛疗效的 Meta 分析 [J]. 中国康复理论与实践,2017, 23(12):1435-1442.

[4]黄凯荣,戴清松 . 悬吊训练对慢性下腰痛的治疗研究 [J]. 按摩与康复医学,2018,9(12):1-3.

[5]中华医学会 . 临床诊疗指南·物理医学与康复分册[M]. 北京: 人民卫生出版社,2005:41-44.

[6]Konrad P. The ABC of EMG. A practical introduction to kinesiological electromyography[M]. USA:Noraxon Inc.,2005: 20-21.

[7]燕铁斌. 骨科康复评定与治疗技术[M]. 北京:人民军医出版社, 2015:81-96.

[8]陈岚岚,王健. 腰痛运动治疗研究进展[J]. 中国康复医学杂志, 2008,23(3):276-279.

[9]Barr KP,Griggs M,Cadby T. Lumbar stabilization:core concepts and current literature,Part 1[J]. Am J Phys Med Rehabil, 2005,84(6):473-480.

[10]侯丽敏,孙作杰,车文生 . 腰部核心肌力训练对腰椎间盘突出症腰椎功能康复的影响 [J]. 实用中西医结合临床,2019, 19(3):31-32.

[11]杨伟慧,叶亚云 . 腰部核心肌力训练改善腰椎间盘突出症患者腰椎功能及生活质量的分析 [J]. 中国现代医生,2019,57(19):111-113.

[12]徐远红,王俊华,李海峰,等 . 运用压力生物反馈行腹横肌及多裂肌协同训练治疗下背痛 [J]. 中国康复,2011,18(6): 412-414.

[13]Kang H,Jung J,Yu J. Comparison of trunk muscle activity during bridging exercises using a sling in patients with low back pain[J]. J Sports Sci Med,2012,11(3):510-515.

[14]Anderson K,Behm DG. Trunk muscle activity increases with unstable squat movements[J]. Can J Appl Phsiol,2005,30(1): 33-45.

[15]郭树涛,王卫星,姚旭霞,等 . 核心稳定性——释义及形成机制 [J]. 北京体育大学学报,2010,33(8),120-124.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/33065.html