SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】目的:观察牵引联合针刺治疗椎动脉型颈椎病患者的效果。方法:选取 70 例椎动脉型颈椎病患者为研究对象,采用随机数字表法分为对照组和观察组各 35 例。对照组给予针刺治疗(取百会穴、风池穴、夹脊穴),观察组在对照组基础上联合牵引治疗。比较两组治疗前后中医证候积分、颈椎活动度评分及椎 - 基底动脉血流动力学指标 [ 平均血流速度(MFV)、收缩期峰值血流速度(PSV)、阻力指数(RI)、血管搏动指数(PI)] 水平。结果:治疗后,两组中医证候积分及 RI、PI 水平均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组颈椎活动度评分及MFV、PSV 水平均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:牵引联合针刺治疗椎动脉型颈椎病患者可缓解临床症状,改善颈椎活动度及血流动力学指标水平,效果优于单用针刺治疗。

【关键词】 牵引;针刺;椎动脉型颈椎病;颈椎活动度;血流动力学指标

0 引言

椎动脉型颈椎病为颈椎病中发病率较高的一种类型,病因为各种机械性与动力性因素压迫椎动脉, 导致大脑供血不良,引发偏头痛、颈肩痛、眩晕等症状 [1]。针刺是中医治疗颈椎病的常用手段,可调节经络脏腑气血,改善血液循环,对椎动脉型颈椎病效果良好,但单独使用效果缓慢 [2]。牵引能够增大椎间隙,减轻神经、血管受到的压力,从而缓解眩晕、头痛症状 [3]。本文观察牵引联合针刺治疗椎动脉型颈椎病患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2017 年 7 月至 2020 年 6 月本院收治的 70 例椎动脉型颈椎病患者为研究对象。纳入标准:符合《中药新药临床研究指导原则》中椎动脉型颈椎病的诊断标准,辨证分型为气血不足证 [4];有明显的眩晕症状。排除标准:有卒中史者; 伴有颈椎骨折、脱位或其他类型的颈椎病者;伴有内耳疾病者;伴有严重骨质疏松者。本研究经医院伦理委员会批准 [ 批号 2017(02)号 ],患者均知情本研究内容并签署知情同意书。采用随机数字表法将其分为对照组和观察组各 35 例。对照组:男17 例, 女 18 例; 年龄 53~78 岁, 平均(65.71± 5.12)岁;体质量指数(BMI)18.3~25.1 kg/m2,平均(21.72±0.79)kg/m2;病程 7~22 个月,平均(14.56± 3.28)个月。观察组:男 16 例,女 19 例;年龄 55~78 岁,平均(66.82±5.09)岁;BMI 18.6~24.8 kg/m2,平均(21.74±0.54)kg/m2;病程 6~22 个月,平均(14.49±3.33)个月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 对照组给予针刺治疗。患者取俯卧位, 常规消毒后,取百会穴、风池穴、夹脊穴进行针刺, 与皮肤呈 15°快速针刺百会穴,进针深度 0.5~0.8 寸,向鼻尖方向缓慢斜刺风池穴,进针深度 1 寸左右,向脊柱方向斜刺病变节段的夹脊穴,进针深度0.5~1.0 寸, 采用提插捻转法行针, 留针 30 min, 1 次 /d,10 d 为 1 个疗程,共治疗 2 个疗程。

观察组在对照组基础上联合牵引治疗。患者取坐位,采用颈椎牵引机(江苏日新医疗设备股份有限公司,苏械注准 20152090042,型号 YZ-1 型) 治疗,以枕颌带托住头部向上牵引,牵引角度:上颈段病变(C1~4)前倾 0~10°,下颈段病变(C5~7) 前倾 15° ~30°,牵引起始重量为患者自身体质量的 5%,根据患者耐受情况逐渐增加牵引重量(最大不超过自身体质量的 20%),15~20 min/ 次, 1 次 /d,10 d 为 1 疗程,共治疗 2 个疗程。

1.3 观察指标 (1)比较两组治疗前后的中医证候积分 [4]。将主症(头晕)、次症(颈项强痛、耳鸣、四肢拘急、心悸、指趾麻木),按轻(1 分)、中(2 分)、重(3 分)进行计分,总分 18 分,评分越高表示症状越严重。(2)比较两组治疗前后的颈椎活动度评分。3 分:前屈、后伸、左右侧屈角度均 >40°,旋转角度 >75°;2 分:前屈、后伸、左右侧屈角度均为 20° ~40°,旋转角度为45° ~75°;1 分:前屈、后伸、左右侧屈角度均为 10° ~19°,旋转角度为 10° ~44°;0 分:前屈、后伸、左右侧屈、旋转角度均<10°。得分越高, 颈椎活动度越好。(3)比较两组治疗前后血流动力学指标水平。采用彩色多普勒超声(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,粤械注准 20162231179, 型号 DC-7 型)测定椎 - 基底动脉的平均血流速度(MFV)、收缩期峰值血流速度(PSV)、阻力指数(RI)及血管搏动指数(PI)。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 18.0 软件分析数据, 计数资料以率(%)表示,用 χ2 检验,计量资料以(x—±s)表示,用 t 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

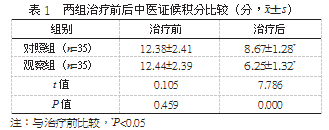

2.1 两组治疗前后中医证候积分比较 治疗前,两组中医症候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组中医证候积分均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 两组治疗前后颈椎活动度评分比较 治疗前,两组颈椎活动度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组颈椎活动度评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

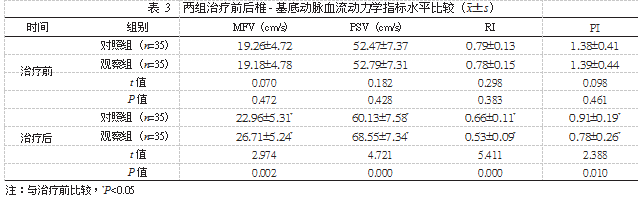

2.3 两组治疗前后椎 - 基底动脉血流指标水平比较 治疗前,两组 MFV、PSV、RI、PI 水平比较, 差异均无统计学意义(P>0.05); 治疗后, 两组MFV、PSV 水平高于治疗前,RI、PI 水平均低于治疗前,且观察组 MFV、PSV 水平高于对照组,RI、PI 水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

3 讨论

颈椎病包括交感神经型、椎动脉型、脊髓型、颈型、神经根型、食管压迫型 6 种类型,其中椎动脉型发病率约占 10%[5]。中医学将椎动脉型颈椎病归属于“眩晕”“头痛”“麻证”范畴,常见证型为气血不足证,病机为颈椎劳损内伤,气血衰退, 致使外邪入侵,经络受阻,气血亏虚发为眩晕,应以疏经通络、益气行血为主要治疗原则 [6]。

针刺疗法是中医治疗颈椎病的常见方法,本文选取的穴位中,百会穴为督脉要穴,可升阳益气, 提神醒脑;风池穴归属足少阳胆经,可濡养经脉, 疏风通络;夹脊穴属经外奇穴,可舒经活络,调和阴阳。针刺上述穴位可起到益气活血、祛风醒脑之效,有效缓解头痛、眩晕症状 [7]。

牵引治疗是颈椎病最常用的理疗方法,具有放松颈部肌肉、减轻椎管压力、改善血液循环等作用 [8]。本研究结果显示,治疗后,观察组中医证候积分低于对照组,颈椎活动度评分高于对照组,椎 - 基底动脉血流动力学指标水平优于对照组。分析原因为:牵引疗法可增大椎间隙和椎间孔,减轻椎间盘内压力,改善颈椎曲度,减轻椎动脉受压程度,改善患者椎 - 基底动脉血流动力学指标水平, 增加脑部血流供应,从而缓解眩晕、头痛症状 [9]。牵引与针刺疗法联合可发挥协同增效作用,有效改善颈部血液微循环,减轻椎 - 基底动脉缺氧、缺血状况,加快症状缓解 [10]。

综上所述,牵引联合针刺治疗椎动脉型颈椎病患者可缓解临床症状,改善颈椎活动度及血流动力学指标水平,效果优于单用针刺治疗。

参考文献

[1]陈伟峰 . 针灸联合穴位推拿对椎动脉型颈椎病患者临床症状积分及血流动力学的影响 [J]. 现代医学与健康研究,2019,3(18):105-107.

[2]魏南 . 针灸推拿与中药联合应用对椎动脉型颈椎病患者血流动力学的影响 [J]. 中国老年学杂志,2016,36(3):693- 694.

[3]刘岱,张伟夫,王子承,等 . 针刺法配合颈椎牵引疗法治疗椎动脉型颈椎病的效果观察 [J]. 当代医药论丛,2020,18(5): 184-185.

[4]郑筱萸 . 中药新药临床研究指导原则(试行)[M]. 北京:中国医药科技出版社,2002:346-349.

[5]关芳,郭翠英,李建仲,等 . 通督正脊术治疗椎动脉型颈椎病的临床观察 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2015,13(9): 1127-1129.

[6]傅瑶 . 中医针灸联合推拿手法治疗椎动脉型颈椎病疗效及对患者生活质量的影响 [J]. 湖南师范大学学报:医学版,2018, 15(3):149-152.

[7]叶锐,张光彩, 张晓丽,等 . 激痛点推拿配合针刺治疗椎动脉型颈椎病的临床研究 [J]. 重庆医学,2017,46(36): 5166-5169.

[8]韦英成,吴肖梅,梁晓行,等 . 医用臭氧水穴位注射结合颈椎牵引治疗椎动脉型颈椎病的临床观察 [J]. 中华全科医学, 2020,18(6):1014-1017.

[9]樊永飞 . 椎动脉型颈椎病应用针灸结合颈椎牵引治疗的效果分析 [J]. 饮食保健,2019,6(1):110-111.

[10]王鑫 . 温针灸联合康复理疗对椎动脉型颈椎病患者疼痛及血流动力学影响 [J]. 中国处方药,2020,18(9):157-158.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/32988.html