SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】目的:观察阿司匹林联合阿托伐他汀对缺血性卒中患者颈动脉斑块的影响。方法:选取 84 例缺血性卒中患者作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组各 42 例。对照组给予阿司匹林治疗,观察组在对照组的基础上联合阿托伐他汀治疗。比较两组治疗前后斑块面积、内中膜厚度、不稳定斑块数量、血脂指标水平和不良反应发生率。结果:治疗后,观察组斑块面积及内中膜厚度均小于对照组,不稳定斑块数量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组三酰甘油、低密度脂蛋白、总胆固醇水平均低于对照组,高密度脂蛋白水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:阿司匹林联合阿托伐他汀治疗缺血性卒中患者,可缩小颈动脉斑块面积和内中膜厚度,减少不稳定斑块数量,改善血脂指标水平, 其效果优于单纯阿司匹林治疗。

【关键词】 缺血性卒中;颈动脉斑块;阿司匹林;阿托伐他汀;血脂

0 引言

高血压和高血脂均会损伤动脉内皮细胞,导致纤维斑块形成,进而出现血管腔狭窄、动脉壁增厚、变硬等情况,而颈动脉粥样硬化导致的颈动脉狭窄是引起缺血性卒中的直接原因 [1]。目前,阿司匹林是减少缺血性卒中患者颈动脉斑块的常用药物;阿托伐他汀是他汀类降脂类药物,能改善血脂水平。本文观察阿司匹林联合阿托伐他汀对缺血性卒中患者颈动脉斑块的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2016 年 4 月至 2019 年 4 月佳木斯市中心医院收治的 84 例缺血性卒中患者作为研究对象。纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010》中缺血性卒中诊断标准 [2];经颈部动脉彩超检查存在颈动脉斑块。排除标准:肝肾功能不全者;对本研究所用药物过敏者;大面积脑梗死者。患者对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且研究经本院伦理委员会批准 [ 批准文号:伦审 2016(072)号 ]。按照随机数字表法分为对照组和观察组各 42 例。对照组:男 26 例, 女 16 例;年龄 50~76 岁,平均(62.37±4.16)岁; 病程 7 个月至 3 年,平均(13.96±1.85)个月;合并高血压 15 例,2 型糖尿病 15 例,高脂血症 12 例。观察组:男 28 例,女 14 例;年龄 52~80 岁,平均(63.18±5.01)岁;病程 8 个月至 3 年,平均(14.22±1.90)个月;合并高血压 16 例,2 型糖尿病 14 例,高脂血症 12 例。两组性别、年龄等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 两组均给予降血压、血糖,控制饮食等常规治疗。在此基础上,对照组给予阿司匹林肠溶片(Bayer Vital GmbH,注册证号 H20130340, 100 mg)治疗,口服,100 mg/ 次,1 次 /d,6 个月为 1 个疗程。

观察组在对照组的基础上联合阿托伐他汀钙片(辉瑞制药有限公司,国药准字 H20051407, 10 mg)治疗,口服,20 mg/ 次,1 次 /d,6 个月为1个疗程。两组均治疗 1 个疗程。

1.3 观察指标 (1)比较两组治疗前后斑块面积、内中膜厚度、不稳定斑块数量,采用飞利浦IU ELITE 彩超检测。(2)比较两组治疗前后血脂指标水平,包括低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、三酰甘油、总胆固醇。治疗前和治疗后采集清晨空腹静脉血 5 mL,3500 r/min 离心 10 min,离心半径13.5 cm,取血清,采用贝克曼 AU5800 全自动生化分析仪以循环酶法检测。(3)比较两组不良反应发生率。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 18.0 软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用 t 检验,计数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

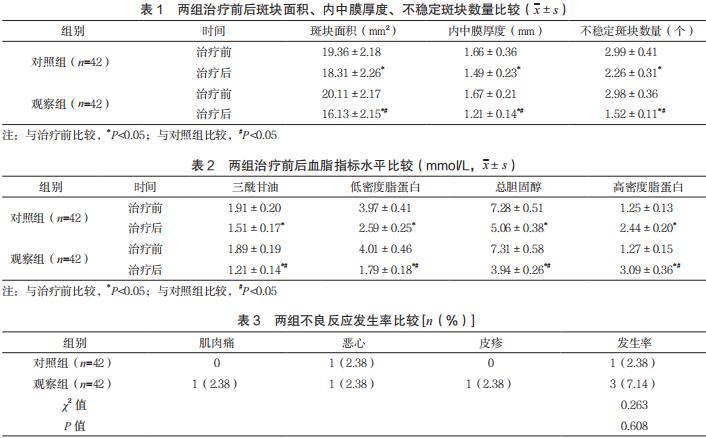

2.1 两组治疗前后斑块面积、内中膜厚度、不稳定斑块数量比较 治疗前,两组斑块面积、内中膜厚度、不稳定斑块数量比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组斑块面积和内中膜厚度均小于治疗前,且观察组小于对照组;两组不稳定斑块数量少于治疗前,且观察组少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 组治疗前后血脂指标水平比较 治疗前, 两组三酰甘油、低密度脂蛋白、总胆固醇、高密度脂蛋白水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05); 治疗后,两组三酰甘油、低密度脂蛋白、总胆固醇水平均明显低于治疗前,且观察组低于对照组,两组高密度脂蛋白水平高于治疗前,且观察组明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

2.3 组不良反应发生率比较 两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 3。

3讨论

颈动脉粥样硬化患者的血脂水平明显升高,血脂升高不仅会使斑块出现不稳定破裂、脱落的情况, 还会增加合并症的发生风险 [3-4]。阿司匹林是临床心脑血管疾病二级预防中常用的药物,其可通过破坏血小板中环加氧酶的活性,抑制血小板活化与血栓形成,有效改善患者的局部血液供应,进而改善血管狭窄或阻塞,逆转增厚的动脉内中膜;且还可以减少黏附分子,抑制泡沫细胞、炎性细胞分泌基质金属蛋白酶,在发挥抗血栓作用的同时稳定动脉粥样硬化斑块,减少不稳定斑块数量 [5-7]。但部分患者病程长,单用阿司匹林难以快速改善患者临床症状,常需联合其他药物治疗。阿托伐他汀是临床较为常用的一种降脂药物,属于 3- 羟基 3- 甲基戊二酰辅酶 A(HMG-GoA)还原酶抑制剂,其可通过抑制肝脏内 HMG-GoA 还原酶与胆固醇的合成, 降低血浆中脂蛋白与胆固醇水平,并通过增加肝细胞表面低密度脂蛋白受体数量而增加低密度脂蛋白的摄取和分解代谢 [8-9]。同时,阿托伐他汀可抑制动脉粥样硬化斑块的炎症反应、平滑肌细胞增殖及血栓形成,改善血管内皮功能,增加斑块稳定性。本研究结果显示,治疗后,观察组斑块面积和内中膜厚度均小于对照组,不稳定斑块数量少于对照组, 三酰甘油、低密度脂蛋白、总胆固醇水平均低于对照组,高密度脂蛋白水平高于对照组。分析原因主要是阿托伐他汀和阿司匹林联用可发挥协同增效作用,可进一步缩小斑块面积,减少不稳定斑块数量, 改善血脂指标水平。本研究结果同时显示,两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义。提示该联合用药方案未增加安全风险。这可能是由于阿托伐他汀口服后吸收迅速,其代谢产物主要由肝脏代谢后经胆汁清除,不易产生药物蓄积。

综上所述,阿司匹林联合阿托伐他汀治疗缺血性卒中患者,可缩小颈动脉斑块面积和内中膜厚度, 减少不稳定斑块数量,改善血脂指标水平,其效果优于单纯阿司匹林治疗。

参考文献

[1]张莹,梁剑波, 江丽屏,等 . 维持性透析患者颈动脉斑块形成的影响因素及与心血管疾病的关系 [J]. 实用医学杂志, 2017,33(10):1540-1543.

[2]中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010[J]. 中华神经科杂志,2010,43(2):146-153.

[3]李志刚,曹惠洁,袁建清,等 . 阿司匹林与立普妥联合口服对不同类型颈动脉斑块的治疗效果 [J]. 山东医药,2016,56(43):50-52.

[4]关利利,张洪剑 . 阿托伐他汀联合阿司匹林治疗脑梗死合并颈动脉斑块的疗效观察 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2016,14(6):646-648.

[5]陈颖 . 普罗布考联合阿司匹林溶解治疗颈动脉斑块的临床效果 [J]. 中国当代医药,2017,24(9):110-112.

[6]李洁芳,吴丹,伍亚男,等 . 温和灸辅助阿托伐他汀、阿司匹林治疗老年颈动脉粥样硬化的预后观察 [J]. 世界中西医结合杂志,2020,15(1):115-118.

[7]张建强,高红安,宋程光,等 . 普罗布考联合阿司匹林溶解治疗颈动脉斑块脑梗死的临床效果观察 [J]. 现代生物医学进展,2017,17(5):919-922.

[8]慕鹏莺,牛向宏 . 阿托伐他汀联合阿司匹林对急性脑梗死患者脑血流及颈动脉粥样斑块的影响 [J]. 安徽医学,2016, 37(9):1124-1127.

[9]李志刚,曹惠洁,袁建清,等 . 常用处方剂量阿司匹林与立普妥对颈动脉斑块的影响 [J]. 药品评价,2016,13(16):28-29.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/32941.html