SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的评价依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的临床疗效。方法随机选取我院门诊收治的36例糖尿病周围神经病变患者,均为2015年3月至2018年4月间收治,依据患者入院时间单双数分为两组各18例,其中对照组接受糖尿病基础治疗,观察组则于基础治疗之余加入依帕司他治疗,比较两组患者临床疗效及不良反应发生率。结果①两组临床治疗总有效率组间比较差异明显,P<0.05;②两组不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05)。结论依帕司他在治疗糖尿病周围神经病变患者中确有较好效果,有助于提升临床疗效,且不会增加不良反应,值得临床推广应用。

关键词:依帕司他;糖尿病周围神经病变;疗效;不良反应

本文引用格式:吴兵.依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的疗效分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(104):230+234.

0引言

糖尿病周围神经病变(Diabetic peripheral neuropathy)是糖尿病患者常见的一种并发症,同时也具有较高的致残率,在既往对糖尿病周围神经病变的病理研究中认为,该病发生与机体雪旺细胞以及轴突内部异常代谢、血管病变引起血供不足等因素有关[1]。针对病因学,现阶段研究认为醛糖还原酶抑制剂在治疗糖尿病周围神经病变中具有重要价值,利于保护周边神经、改善血流状态[2]。鉴于此,本文就主要分析依帕司他治疗糖尿病周围神经病变中的治疗效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料。将2015年3月至2018年4月本院门诊收治的糖尿病周围神经病变患者36例纳入研究对象,所有患者入院均接受相关检查,符合WHO糖尿病诊断标准,患者入院均表现程度不一四肢末麻木、“蚁行感”、针刺样疼痛等感觉异常,进一步肌电图检查显示患者感觉与运动神经传导速度明显减缓[3];排除其中伴有其他心肝肾等脏器功能疾病者。依据患者入院时间单双数分为两组各18例,对照组中男10例,女8例;年龄56-84岁,平均(66.33±2.54)岁,糖尿病病程2-14年,平均(9.34±1.42)年;观察组中男11例,女7例;年龄56-85岁,平均(67.25±2.66)岁,糖尿病病程2-14年,平均(9.36±1.55)年;两组患者基本资料差异无统计学意义。所选患者诊断标准为:①患者四肢末梢感觉到障碍或者是异常,存在蚁行感、发凉、灼热、麻木等症状,存在刀割样、烧灼样、针刺样疼痛或者是闪痛;②能够感觉到腱反射消失或者是减弱,且存在震动觉、浅感觉消失或者是减弱;③肌电图检查结果显示存在运动神经传导速度减慢或者是感觉神经传导速度减慢。所有参与到本次研究中的患者对本次研究知情,并且经过医院伦理委员会批准签订知情者同意书,能够排除合并有其他周围神经病变的患者;排除糖尿病急性并发症患者,排除合并有严重心脑肝肾疾病的患者。

1.2方法。对照组给予患者糖尿病基础治疗,包括饮食、药物等多方面干预,并结合患者具体情况展开降压、降脂等对症干预;在此基础上,观察组加入依帕司他片(生产厂家:扬子江药业集团南京海陵药业有限公司;国药准字H20140012)50.0 mg/次,3次/d,所有患者均接受为期8周的治疗。

1.3疗效判定标准。①显效:患者临床症状与体征(包括针刺感、四肢麻木等异常感)均消失,血糖水平基本恢复正常[4];有效:患者症状与体征有所改善,且血糖水平降低,但未恢复正常;无效:患者临床症状与体征改善不明显,且血糖水平未降低;总有效率=显效率+有效率。②统计观察患者不良反应发生率。

1.4统计学分析。以SPSS 21.0处理本文相关数据,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

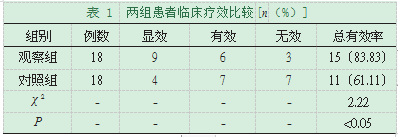

观察组治疗总有效率(83.83%,15)明显高于对照组(61.11%,11),差异具有统计学意义(P<0.05)(表1);观察组2例(11.11%)患者出现发热、恶心等症状反应,随着疗程进展逐渐缓解;对照组出现1例(5.56%)恶心反应,未经干预自行缓解;两组不良反应发生率差异无统计学意义(χ2=0.364,P>0.05)。

3讨论

糖尿病周围神经病变(Diabetic peripheral neuropathy)是糖尿病(diabetes mellitus,DM)一组常见慢性并发症,绝大多数患者糖尿病病程超过10年,并且可累及运动、感觉以及自主神经,其中又以感觉神经相对常见。目前针对糖尿病周围神经病变的发生机制仍未完全阐明,但以明确并非单一因素引起,可能涉及疾病影响、生活习惯、社会环境等多因素。杨秀颖等人的研究指出,神经营养因子作为集体产生促进神经细胞生长、存活、分化的蛋白质因子,其中神经生长因子、胰岛素样生长因子、神经营养因子等均于糖尿病周围神经病变有关。周昊玲等人报道提出氧化应激、代谢因素、血管因素、基因学、免疫因素同样参与到糖尿病周围神经病变中。

对于糖尿病周围神经病变的治疗,目前主要提出糖尿病的控制、针对糖尿病神经病变发病机理的治疗(如抗氧化药物、改善神经营养药物、改善神经微循环药物、醛糖还原酶抑制剂等)、自主神经病变的治疗、胃痛神经病变的治疗等,即强调针对患者具体情况展开对症干预。在治疗方法方面,仍以药物干预为主。依帕司他(epalrestat)属于醛糖还原酶抑制,其可以对多元醇代谢中的葡萄糖转化成山梨醇醛糖还原酶进行抑制,以此改善糖尿病性并发症的发病机制以及其他相关的慢性疾病,并且可以借助于山梨醇来对神经细胞功能产生影响,若是长期在神经元内蓄积会引发糖尿病性支配感觉运动的外周神经病症状,已达到治疗的目的。依帕司他在改善患者神经传导速度、临床体征、临床症状等方面都有积极的作用,并且不会导致明显的不良反应,可能是因为将其应用于患者的治疗中,其对于微血栓形成及血小板聚集具有抑制作用,从而对于患者血液粘滞度具有改善作用,有利于自由基的消除,从而对神经组织的新陈代谢等产生作用,进一步提升患者的临床疗效,从而在糖尿病周围神经病变当中发挥良好疗效。在本文结果处显示,两组临床治疗总有效比较差异明显;由此证实在常规治疗基础上加入依帕司他治疗,确有助于提升糖尿病周围神经病变的疗效。此外两组不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05),由该数据证实,该方案具有较高安全性,患者不会引起严重不良反应,仅存在轻微发热、恶心等症状反应,安全性较高。在韦丽等人的研究中同样指出依帕司他在糖尿病周围神经病变中确有可观的药理作用,与本次研究基本一致。

综上所述,依帕司他在治疗糖尿病周围神经病变患者中确有较好效果,有助于提升临床疗效,且不会增加不良反应,值得临床推广应用。

参考文献

[1]王统述.甲钴胺、依帕司他、马来酸桂哌齐特治疗糖尿病周围神经病变的疗效探讨[J].糖尿病新世界,2016,19(22):23-24.

[2]刘玉,郑娜.依帕司他治疗糖尿病并发周围神经病变的疗效及安全性观察[J].当代医学,2016,22(15):153-154.

[3]黄安华,HUANGAn-hua.α-硫辛酸联合依帕司他治疗2型糖尿病周围神经病变的临床疗效[J].临床合理用药杂志,2016,9(6):3-5.

[4]王晓彤,林海雄.α-硫辛酸对比依帕司他治疗糖尿病周围神经病变临床疗效的系统评价[J].中国药房,2017,28(6):786-790.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/27060.html