SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察血液灌流联合高通量血液透析治疗尿毒症患者的临床疗效。方法对2018年1月至2019年6月在我院接受维持性血液透析患者26例采用血液灌流联合高通量血液透析治疗,血液透析每周3次,血液灌流每周1次,治疗12周,观察治疗后患者的甲状旁腺激素、Ca、P、及抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)、前白蛋白(PA)等血清指标水平的变化。结果经过12周的治疗后,患者的甲状旁腺激素、P及抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)水平明显低于治疗前的数值,前蛋白(PA)明显升高,差异有统计学意义。结论血液灌流联合高通量血液透析可显著降低尿毒症患者血中的甲状旁腺激素、P及抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab),提高患者前白蛋白(PA),改善脂质过氧化水平,对尿毒症患者疗效显著,可明显提高患者的生活质量。

关键词:血液灌流;高通量血液透析;尿毒症;血清指标;生活质量

本文引用格式:王颖.血液灌流联合高通量血液透析对尿毒症血液透析患者甲状旁腺激素、Ca、P及抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)、前白蛋白(PA)等因素水平影响的观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(99):161-162.

0引言

尿毒症是慢性肾脏疾病的终末期变化,由糖尿病肾病、高血压肾病和肾小球疾病等引起的慢性肾脏疾病将可能会发展为尿毒症,需要血液透析治疗。尿毒症是由于肾功能障碍,造成代谢物滞留及水、电解质和酸碱平衡紊乱,从而诱发一系列中毒症状[1]。

目前,高通量血液透析是世界范围内较常见的透析治疗模式。其稳步增加的使用在很大程度上是基于希望通过提供更好的生物相容性和增强尿毒症毒素的清除,降低通过常规透析(低通量,主要是纤维素膜)维持的终末期肾病患者过高的发病率和死亡率。两个大型随机试验表明,选择亚组的高通量透析患者(如糖尿病患者、低蛋白血症患者或长期(>3.7年)透析患者)具有生存优势。

体外血液净化是终末期肾病患者(ESRD)治疗的关键组成部分。疗效和适应患者需求的充分肾脏替代治疗是确保ESRD患者最佳长期结果的基本前提。体外血液净化的临床疗效主要取决于3个主要部分的选择:治疗方式[血液透析(HD),高通量透析(high-flux hemodialysis,HFHD),血液透析滤过(HDF)],治疗计划(时间和频率),以及操作条件(血液和透析液流量,血液透析器,患者特征和血管通路)。高通量透析(high-flux hemodialysis,HFHD)在清除小分子溶质的同时,还可以通过对流作用增加中大分子物质的清除,同时也研究表明血液灌流能通过吸附作用增加中大分子物质的清除[2-4]。尿毒症患者肾脏功能衰竭引起钙磷代谢紊乱、甲状旁腺功能亢进,导致心血管钙化、骨质疏松、骨折、骨痛等并发症,最终增加了患者死亡率。血液灌流联合高通量血液透析,可改善血液透析患者的钙磷代谢紊乱,同时能够清除甲状旁腺激素、β2微球蛋白等中大分子毒素。在本次研究中,分析了血液灌流联合高通量血液透析对尿毒症患者甲状旁腺激素、Ca、P及抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)、前白蛋白(PA)等因素水平的影响。现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2018年1月到2019年6月在我院接受血液透析的26例尿毒症患者,所有患者均明确诊断为慢性肾功能不全尿毒症期,符合血液透析。包括男性8例,女性18例,年龄25-75岁,平均年龄43.65岁。患者的一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准所有患者维持性血液透析时间为3个月至3年,每周透析3次,每次4 h,血液灌流每周1次,每次2小时。近期未使用激素或细胞毒性药物,近3个月未出现感染性疾病、肝功能不全、恶性肿瘤以及急性心脑血管事件或活动性免疫疾病。并排除皮肤病,无其他严重并发症。

1.2治疗方法

接受高通量血液透析联合血液灌流的26例尿毒症患者,血液透析通路为自体动静脉内瘘,血流量为200mL/min,透析液流量为500mL/min,统一透析时间为每周3次,每次4h,每次透析超滤不超过体重的5%。患者在透析过程中均接受了促红细胞生成素、左卡尼汀等对症支持治疗。

在研究过程中,个体患者的常规治疗处方和监测条件和参数没有改变;特别是干体重、超滤量和透析电解质组成保持不变,并适应每个患者的需求。抗凝剂在透析开始前静脉推注达肝素钠(4000±2000IU)。两个16G的内瘘针用于动脉和静脉穿刺。高通量透析器为Fresenius Fx60,超滤系数为38mL/mmHg/h。血液灌流器为健帆HA130。透析液为碳酸氢盐,透析液的电解质组成如下(以mmol为单位):Na+138,K+2.0,Ca2+1.50,Mg2+0.50,HCO3-35。血液灌流选择串联于透析器前,于透析前2小时进行,下灌流器后继续高通量血液透析2小时。所有患者均进食1.0-1.2g/kg蛋白质,根据临床情况进食低磷、必需氨基酸或补钙。在第一周第一次透析治疗的前一天和在第12周第三次透析治疗后,从非动静脉瘘的手臂获得血液样本。

1.3血清指标检测方法

治疗前和治疗3个月后,分别收集患者外周血标本6-8mL,离心分离血清。用全自动生化分析仪测定钙(Ca)和磷(P)水平,用化学发光法测定甲状旁腺素(PTH),用酶联免疫吸附法(ELISA法)检测抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab),用免疫比浊法测定前白蛋(PA)白的水平。

1.4统计学方法

采用SPSS 22.0软件进行数据录入和分析,两组间计量数据分析采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

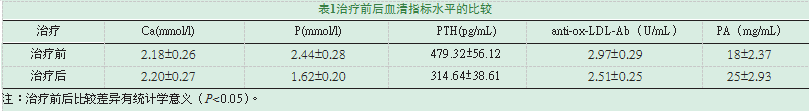

接受血液灌流联合高通量血液透析治疗前和治疗3个月后的26例尿毒症患者血清钙磷代谢指标Ca、P、PTH和抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)、前白蛋白(PA)水平分析结果如下:(1)治疗前,患者血清Ca、P、PTH、抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)、前白蛋白(PA)水平差异无统计学意义(P>0.05);(2)治疗3个月后,患者治疗前后血清Ca水平与透析前比较无显著性差异(P>0.05),P、PTH、抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)水平明显低于透析前(P<0.05),有统计学意义。(3)血清前白蛋白抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)、前白蛋白(PA)水平明显升高,有统计学意义(P<0.05)。

3讨论

我国肾脏病发病率约10%,由肾脏病发展为尿毒症的约占2%,血液透析是尿毒症临床治疗的主要方式,高通量血液透析和低通量血液透析在透析膜渗透性方面不同,即超滤系数[5-7]。高通量透析的超滤系数大于20mL/mmHg/h,通过扩散、对流和吸附等方式清除溶质,对大分子、中分子和小分子毒素有很强的清除作用[8-10]。认识到大中分子尿毒症毒素被确定为尿毒症毒性的重要成员,当治疗处方受到关注时,对于从事血液透析专业医务工作者来说,了解目前可用的体外血液净化模式(HD、HDF、HFHD、HP等)在尿毒症解决方案的广谱范围内是至关重要的。近年来,越来越多的临床学者认识到高通量血液透析对尿毒症透析的积极价值[11]。

但高通量血液透析也存在缺点,主要缺点涉及透析液的使用,透析液通常不纯净,可能危及接受高通量血液透析治疗的患者。从受细菌污染的透析液中提取的内毒素碎片和其他细菌物质,即使在细菌计数或内毒素浓度在透析液纯度的公认标准范围内的情况下,也可以通过对流转移(反滤)或通过沿浓度梯度向下移动(反向扩散)从透析液进入患者的血液。高通量血液透析患者反复暴露于透析液污染物的反向运输中会加重尿毒症相关的炎症反应综合征,并导致长期发病率。目前,规避反向运输风险的唯一解决方案是对碳酸氢盐浓缩物使用干粉仓,并使用细菌和内毒素保持过滤器在线生产超纯透析液。使用超纯透析液(细菌<0.1cfu/mL,内毒素<0.03IU/mL)可减少临床研究中的炎症和合并症。欧洲肾协会和欧洲或日本的一些国家协会强烈建议使用超纯透析进行高通量血液透析。

目前,接受高通量血液透析的终末期肾病(ESRD)患者的比例从2000年的46%增加到2009年的约三分之二。尽管高通量血液透析的临床益处和风险已经明确,但这一增长主要是由于希望降低与传统低通量透析相关的高发病率和死亡率。高通量膜的优点是更好的生物相容性和中大分子清除能力的提高。这主要通过对流发生,而不是通过低通量透析膜进行扩散清除。

血液灌流可以清除许多尿毒症毒素如肌酐、尿素等,且对中分子毒素的清除优于血液透析。高通量血液透析可以通过弥散清除小分子毒素的同时,也可以通过对流清除少量中分子毒素。血液灌流与高通量血液透析联合用于治疗尿毒症患者,使两种治疗方式实现优势互补,能够更好的清除患者体内的中小分子毒素。

本研究收集了我院26位尿毒症维持性血液透析患者,给予血液灌流联合高通量血液透析治疗3个月,对其治疗前后相关血清指标进行观察,治疗后患者的甲状旁腺激素、P及抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab)水平明显低于治疗前的数值,差异有统计学意义,P<0.05。前白蛋白水平较治疗前的数值明显升高,差异有统计学意义,P<0.05。患者治疗前后血清Ca水平与透析前比较无显著性差异(P>0.05)。所获得结论与现有多种研究基本一致。

综上所述,血液灌流联合高通量血液透析可显著降低尿毒症患者血中的甲状旁腺激素、P及抗氧化低密度脂蛋白抗体(anti-ox-LDL-Ab),提高患者前白蛋白,改善脂质过氧化作用,对尿毒症患者疗效显著,可明显提高患者的生活质量,值得基层医院血液透析室推广和应用。

参考文献

[1]张英姿,胡宏,刘金洪.三种血液净化方式治疗尿毒症并发症疗效对比[J].中国现代医生,2008,46(32):31-34.

[3]Chauhan V,V aid M.Dyslipidemia in chronic kidney disease:managing a high-risk combination[J].Postgrad Med,2009,121:54-61.

[4]Josephson MA,Fellner SK,Dasgupta A.Improved lipid profiles in patients undergoing high-flux hemodialysis[J].Am JKidney Dis,1992,20:361-6.

[5]Kim HW,Kim SH,Kim YO,et al.The impact of high-flux dialysis on mortality rates in incident and prevalent hemodialysis patients[J].Korean J Internal Med,2014,29(6):774-84.

[6]Oshvandi K,Kavyannejad R,Borzuo SR,et al.High-flux and low-flux membranes:efficacy in hemodialysis[J].Nursing Midwifery Studies,2014,3(3):e21764.

[7]Canau B,Morena M,Cristol JP,Kri-eter D:Beta2-microglobulin,a uremic toxin with a double meaning[J].Kidney Int,2006,69:1297-1299.

[8]Roumelioti ME,Nolin T,Unruh ML,Argyropoulos C:Revisiting the middle molecule hypothesis of uremic toxicity:a systematic review of beta 2 microglobulin population kinetics and large scale modeling of hemodialysis trials in silico[J].PLoS One,2016,11:e0153157.

[9]Daugirdas JT.Second generation logarithmic estimates of single-pool variable volume Kt/V:an analysis of error[J].J Am Soc Nephrol,1993,4:1205-1213.

[10]Daugirdas JT,Schneditz D.Overestimation of hemodialysis dose depends on dialysis efficiency by regional blood flow but not by conventional two pool urea kinetic analysis[J].ASAIO J,1995,41(3):M719-M724.

[11]王丽丽,刘品力.两种不同血液净化治疗方式对尿毒症脑病疗效分析[J].中国神经免疫学和神经病学杂志,2010,17(4):302-303.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/26903.html